解密半荷包紫堇的偽裝術與植食絹蝶的共演化

本研究構建了植物偽裝生態效應的多維度證據鏈體系,解析了偽裝關鍵基因功能和等位變異驅動植物偽裝形成的分子機制。尤為重要的是,該研究揭示了氣候變化背景下植物-昆蟲進化中"消長平衡"理論模型的具體作用機制:當植物演化出偽裝表型時,其種群保持穩定但導致蝶類種群衰退;反之,當偽裝機制缺失時,植物面臨生存威脅而蝶類種群維持動態平衡。

在青藏高原海拔4500米以上的流石灘:被稱為"離天空最近的生命禁區"的礫石荒漠中,一場持續千年的"捉迷藏"大戰正在上演。主角不是兇猛的野獸,而是一群看似柔弱的藍色小花—半荷包紫堇,和它們的頭號天敵絹蝶幼蟲。植物通過偽裝隱藏自己,而蝴蝶破解不了偽裝,就要面臨死亡的風險;這場關乎存亡的博弈,決定了誰的后代能在這片"生命禁區"延續血脈。

說到偽裝術,大家首先想到的往往是動物界的能工巧匠:工業革命時期通過變黑躲過鳥類追捕的樺尺蛾,酷似枯葉的枯葉蝶,類似樹皮顏色的胡椒蛾,與花朵融為一體的蘭花螳螂,冬季換上雪白"羽絨服"的雪兔,還有能隨時"換裝"的變色龍。這些動物通過擬態、保護色等絕活,成功躲避動物天敵、迷惑獵物甚至吸引配偶。動物偽裝,導致動物-動物之間的生存博弈,構成自然界最迷人的營養級聯生態系統。

圖1 | 兩種動物偽裝示例:(左)胡椒蛾和(右)蘭花螳螂(Huang et al., Trends in Gentices, 2024)

與能跑會動的動物不同,扎根大地的植物面對"吃貨"昆蟲時,大部分植物只能靠自身本領硬扛。為了不被吃成"光桿司令",植物們演化出兩大防御體系:要么像玫瑰那樣長出尖刺(物理防御),要么像斷腸草那樣自帶"毒藥"(化學防御);這是決大部分植物種類的生存策略。但是,在高山流石灘或荒漠環境下,這是只有少數植物種類能生存的地方,少數物種選擇了與很多動物一樣的偽裝來逃避動物的啃食:如青藏高原植物生長最高的地方-流石灘上,半荷包紫堇等物種把自己"染"成和周圍巖石完全一致的灰褐色,堪稱植物界的"變色龍"。與動物偽裝導致的動物-動物級聯不一樣,植物偽裝影響動植物之間的互作演化。

雖然科學家已經破解了動物偽裝的基因密碼(比如控制樺尺蛾黑色素合成的基因),但植物如何通過基因調控實現偽裝仍是個謎。更令人著迷的是,被半荷包紫堇當作頭號天敵的絹蝶,它們的幼蟲找不到食物-半荷包紫堇,它們種群是否會減少、走向滅亡?在氣候變化加劇的今天,這種博弈正成為揭示極端環境下,動、植物營養級聯生態系統穩定性最重要的指標之一。

半荷包紫堇是生長在海拔4500米以上的高山流石灘的植物隱形大師(同屬的囊距紫堇也具備這項本領),這里環境惡劣:晝夜溫差大,紫外線輻射強度是平原的3倍,颶風裹挾著碎石永不停歇。在一些居群中,綠色葉片與灰色葉片個體共存的現象(圖2),最初令科學家困惑不已。那么,是什么導致了這兩種葉色的差異呢?

紫堇的偽裝密碼隱藏在它的葉片里。通過結合葉片解剖、化學、生態學和遺傳學的研究,我們發現“偽裝色”葉片會積累更多的花青素:一種導致葉片呈現紅灰、灰色或深灰色的色素。更為重要的是,我們在紫堇基因組中的4號染色體上發現了一個小小的基因“開關”。這個開關能夠增強一個基因的表達,從而增加花青素的產生,進而使綠色轉變為“偽裝色”。然而,這只是故事的一半,更大的謎團是:在漫長的演化歷程中,為什么半荷包紫堇偏向青睞這種偽裝特征并保留了下來?要解答這一科學問題,還請大家跟隨我將視角轉向紫堇的“天敵”:絹蝶,從這里起我們開啟了長達十年的科學探索歷程。

圖2 | 半荷包紫堇的普通綠葉(左)和偽裝葉(右)

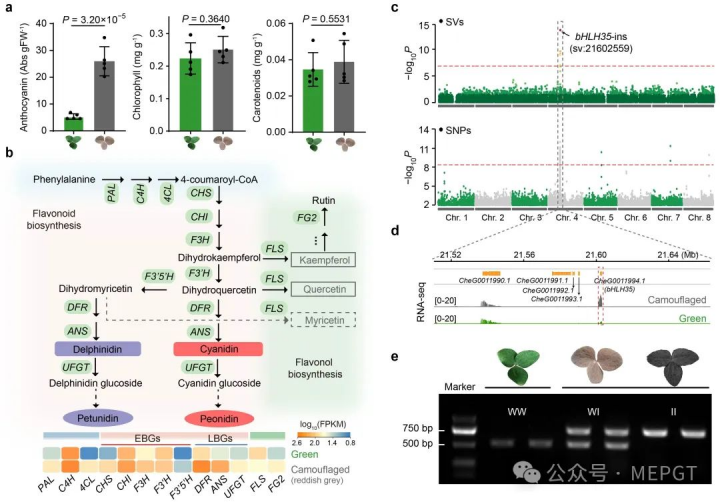

我們的研究最初旨在通過多組學方法揭示半荷包紫堇葉色變異的遺傳機制。首先我們組裝注釋了半荷包紫堇兩種生態型個體的染色體級別的高質量基因組,并通過轉錄組學和代謝組學分析,揭示了花青素生物合成途徑中結構基因的特異性表達如何導致偽裝色葉片的形成。隨后,我們構建了來自6個群體(含3個綠色、偽裝色共存二態型居群,3個綠色單態型居群)的157份半荷包紫堇的遺傳變異圖譜。基于高質量SV和SNP數據集,通過全基因組關聯分析(GWAS)發現半荷包紫堇第4號染色體上的一個254-bp的轉座子插入(bHLH35-ins)與葉色密切相關(圖3)。

圖3 | 通過全基因組關聯分析鑒定與半荷包紫堇“偽裝色”相關的遺傳變異及關聯基因

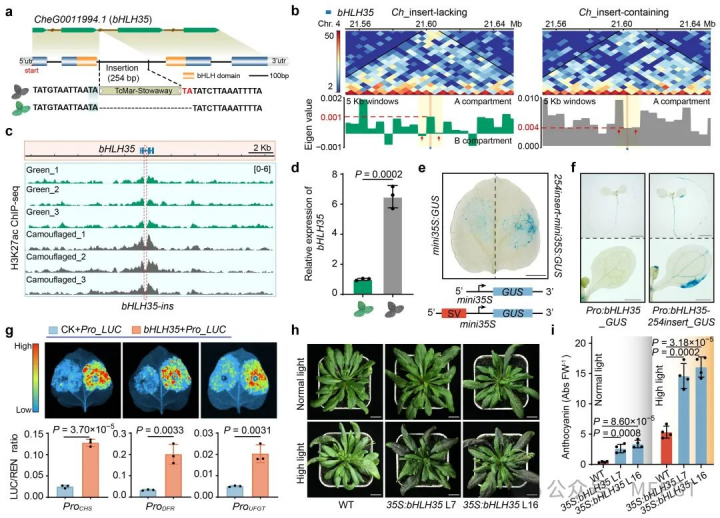

該插入扮演著調控bHLH35基因表達增強子的角色,而bHLH35是花青素生物合成的關鍵轉錄激活因子,正向調控花青素合成通路上的多個基因,增強花青素的合成,從而使植物變成紅灰色或深灰色;這一變異驅動了花青素在偽裝色葉片中的富集(圖4),能夠在類似顏色巖石背景中“隱身”。這個轉錄因子在不同植物中的功能保守:在擬南芥以及生菜中高表達該基因,也能使花青素富集,葉片變成灰色。花青素富集,不僅能增加植物本身對強紫外、病菌等的抵抗,還能提高食用植物本身的營養潛能,因為花青素對人類健康具有多方面價值,包括抗氧化和抗炎特性對慢性病預防等。

圖4 | 候選結構變異bHLH35-ins調控作用及關聯基因bHLH35基因功能驗證

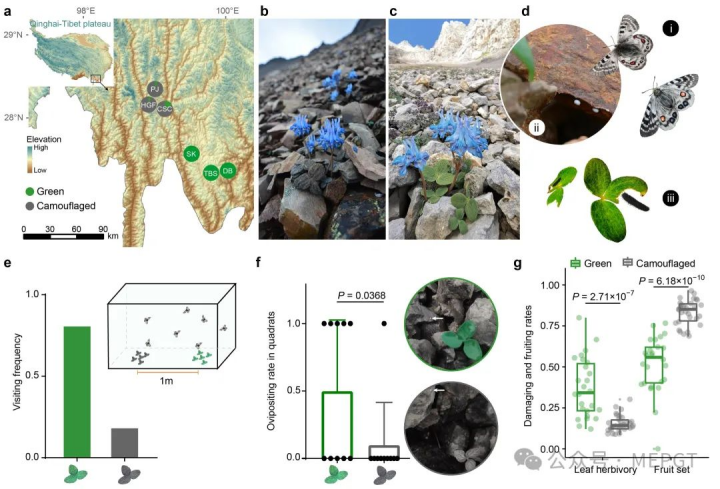

然而是什么樣的選擇壓力促使紫半荷包紫堇葉片演化出偽裝形態呢?答案是這種色彩分化的選擇壓力來自絹蝶的"精準打擊"。我們研究了該植物的生態背景,重點關注其與專一植食性動物的相互作用。在其原生棲息地上,適應寒冷的絹蝶(Parnassius)慣將卵產于紫堇屬植株就近的巖石上,其孵化的幼蟲是罌粟科植物的專食者,它們會啃食葉片甚至徹底吃完植株的地上部分。因此,我們假設半荷包紫堇偽裝形態的演化是為了抵御絹蝶捕食的防御機制。

為了驗證這一假設,我們在青藏高原的高海拔生態系統中進行了長達十年的野外調查和實驗(圖5)。在海拔超過4000米的環境中,團隊成員經歷了嚴重的高原反應并伴隨著頻繁的摔跤。我們一個作者摔倒在濕滑的流石灘巖石上,將一顆牙齒磕下,永遠留在了離天空最近的高山之巔。

圖5 | 團隊成員在青藏高原流石灘進行野外工作

通過精心設計的實驗,我們發現絹蝶更傾向于在半荷包紫堇綠葉植株附近產卵。相比之下,偽裝植物受到的被食壓力更小,并且表現出更高的結實率,演化博弈在此具像化(圖6)。為了排除葉片氣味或味道是否影響絹蝶產卵小地點的選擇,我們使用3D打印的人工仿真綠色和灰色(偽裝色)葉片進行了實驗驗證,證實了成年絹蝶會根據視覺線索區分這兩種葉片。但是其幼蟲對兩種形態的葉片沒有啃食偏好性,它們爬行的距離非常近,只會就近吃掉其所棲息就近的葉片。這些發現表明,葉片顏色是影響蝴蝶產卵決策的關鍵因素。這相當于在蝴蝶眼中,灰色葉片就像穿上"隱形斗篷";偽裝植株因而具有了更高的存活率和適應性。

圖6 | 絹蝶對綠色半荷包紫堇具有訪問和產卵偏好性(實地統計和人造植物的驗證結果一致)

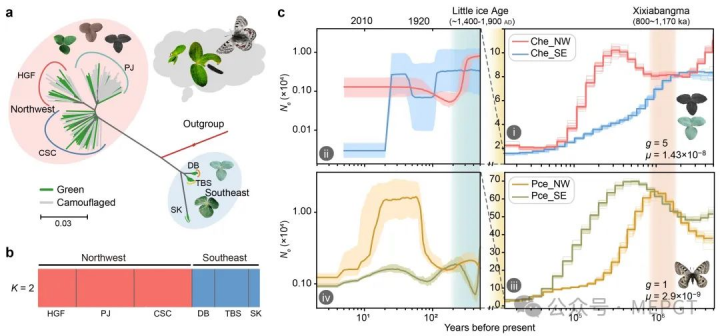

我們的研究揭示了紫堇屬植物半荷包紫堇的偽裝遺傳機制及其生態適應性。灰色葉片的偽裝顯著降低了絹蝶的產卵頻率,從而減少了被啃食的壓力,使偽裝植物在繁殖成功率上具有明顯優勢。第4號染色體上的轉座子插入是一個關鍵的演化創新,這個等位變異在漫長的自然選擇中被保留下來,因為它直接提高了植物的生存和繁殖能力。根據種群基因組對動、植物的分析顯示,動植物博弈導致的種群大小變化十分顯著:近年溫度升高導致無偽裝個體植物種群急劇下降,而蝴蝶種群保持基部平衡;相反,具有偽裝形態植物居群大小基本穩定,蝴蝶有效群體則急劇下降(圖7)。

有趣的是,紫堇還演化出精妙的時間管理策略:當5-6月絹蝶開始產卵時,半荷包紫堇展開的葉片保持與巖石融為一體的灰色,7月花期來臨時才綻放藍色花朵。這種"錯峰生存"策略確保其開花期訪花昆蟲(熊蜂)的訪問頻率得到保證,與未偽裝植株無顯著差異。也就是說,紫堇的隱蔽性色彩在有利于其生存的同時沒有造成明顯的代價,因此具有明顯的適應意義。

圖7 | 全球溫度變化高海拔極端生境中,動植物博弈導致的種群大小變化十分顯著:近年溫度升高導致無偽裝個體植物種群急劇下降,而蝴蝶種群保持基部平衡;相反,具有偽裝形態植物居群大小基本穩定,蝴蝶有效群體則急劇下降

我們的工作揭示了植物偽裝在脆弱高海拔生態系統中的關鍵作用。通過整合生態學、分子生物學和演化生物學的方法,完成了迄今為止最全面的植物偽裝分析和共演化分析。同時,這項研究也凸顯了研究偏遠、未被充分認識的生態系統保護的緊迫性—例如高海拔地區,這些地區正面臨環境變化的加劇威脅。

在氣候變暖導致雪線上升的今天,這場演化博弈正面臨新的變局。當我們在流石灘駐足,看到的不僅是巖石與植物的簡單組合,更是一部寫在高原上的演化博弈論。紫堇的每一片灰色葉片都在訴說著生存的智慧,流石灘上每只絹蝶都映照著自然選擇的鋒芒。保護這些高山精靈,不僅是保存基因庫,更是守護一個持續運轉了百萬年的演化實驗室。

這項對植物偽裝進行的綜合性研究為探究未來更多極端環境下植物的偽裝機理開辟了多個方向,如:進一步研究食草動物的歷史頻率及其對植物種群動態的影響;探索氣候變化等其他環境因素如何在極端環境下塑造植物偽裝的演化出現等等。半荷包紫堇有趣的偽裝演化故事是遺傳、生態適應性和植物-動物互動的演化生動例證。通過揭示植物偽裝的遺傳和生態機制,不僅為我們理解高海拔植物的生存策略提供了新的視角,還強調了保護和研究脆弱高海拔生態系統的重要性。青藏高原以其得天獨厚的生物多樣性和復雜多變的環境條件,繼續書寫著自然界中植物與動物適應與生存的奧秘。

“生物多樣性保護與可持續利用”任務“高原動物多樣性保護和可持續利用”專題研究團隊在在《自然·生態與演化》(Nature ecology & evolution)上發表了題為《Genetic basis of camouflage in an alpine plant and its long-term co-evolution with an insect herbivore》的研究論文,蘭州大學劉建全教授、華盛頓大學Susanne教授、中國科學院昆明植物所孫航院士、蘭州大學李敏潔青年研究員為文章的共同通訊作者。蘭州大學張涵博士及張攀博士后,中國科學院昆明植物所牛洋研究員、四川大學陶通州及蘭州大學劉剛碩士為共同第一作者。感謝團隊成員董聰聰、鄭澤宇、張增竹、李穎、牛智敏、劉文禹、魏延麗、郭澤敏、胡劭驥及楊揚對本研究的貢獻。該研究得到了第二次青藏高原綜合科學考察研究、西藏自治區科技支撐計劃、中國科學院戰略性先導科技專項等項目資助。

文章信息:Zhang, H., Zhang, P., Niu, Y. et al. Genetic basis of camouflage in an alpine plant and its long-term co-evolution with an insect herbivore. Nat Ecol Evol (2025). https://doi.org/10.1038/s41559-025-02653-3