21世紀南亞黑碳污染持續(xù)對青藏高原產(chǎn)生主導(dǎo)性影響

黑碳作為氣候系統(tǒng)中的短壽命輻射強迫因子,對大氣具有顯著增暖效應(yīng),當其沉降到雪冰表面后,不溶于水的黑碳將進一步富集,降低雪冰反照率,使得雪冰吸收更多太陽輻射,加速雪冰消融。以往研究已經(jīng)通過地球化學證據(jù)、衛(wèi)星遙感、模型模擬等多種方法證實了青藏高原黑碳主要來自高原周邊地區(qū)排放的遠距離輸送,尤其在喜馬拉雅地區(qū),黑碳主要來自南亞的排放貢獻。

《巴黎協(xié)定》雖然未直接涉及減排黑碳,但其目標和原則也為控制包括黑碳在內(nèi)的增溫性短壽命輻射強迫因子的影響提供了指導(dǎo)框架。在共享社會經(jīng)濟路徑(Shared Socioeconomic Pathways,簡稱SSPs)下,除SSP3-70外,其他情景下人為氣溶膠排放幾乎都是減少的。因此,在未來全球減排的大背景下,青藏高原黑碳的外源輸送,特別是來自南亞的貢獻將呈現(xiàn)何種變化,是“人類活動與生存環(huán)境安全”任務(wù)“跨境污染物調(diào)查與環(huán)境安全”專題關(guān)注的重要科學問題。厘清來自不同地區(qū)的污染物排放的相對責任,有助于政府制定更加科學合理的環(huán)境政策,為國際環(huán)境外交合作提供科學依據(jù),同時也有利于促進國際環(huán)境協(xié)議的達成和實施。

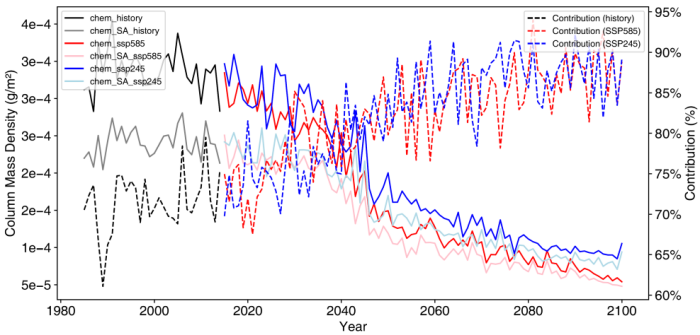

近日,中山大學、中國科學院西北生態(tài)環(huán)境資源研究院、中國科學院青藏高原研究所和西藏大學聯(lián)合研究團隊利用高分辨率區(qū)域大氣化學模型(WRF-Chem),預(yù)估了未來SSP2-45和SSP5-85路徑下青藏高原上空黑碳柱濃度的變化趨勢。結(jié)果表明,在黑碳減排的背景下,南亞對青藏高原黑碳的貢獻將隨時間穩(wěn)步增加,到21世紀末將達到約87%(圖1),對青藏高原東南部黑碳貢獻的增加最為顯著。21世紀南亞黑碳對亞洲水塔安全及周邊氣候環(huán)境的威脅將持續(xù)存在。

圖1 青藏高原黑碳柱濃度隨時間的變化(實線)及來自南亞黑碳的貢獻率(虛線)

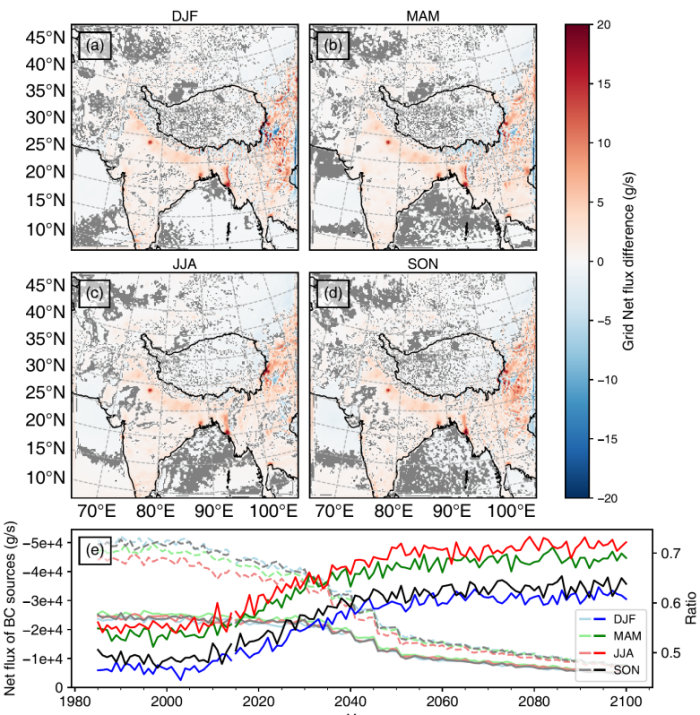

研究發(fā)現(xiàn),影響南亞對青藏高原黑碳貢獻的因素主要有3個,一是南亞排放強度,二是南亞黑碳進入青藏高原的傳輸路徑,三是青藏高原的平均風場,且三個因素之間相對獨立。未來南亞減排速率相較高原及周邊其他區(qū)域更慢(圖2),是導(dǎo)致未來南亞貢獻率上升的主要原因,其相對重要性超過50%。其次是青藏高原未來風速的減弱,其相對重要性在夏季達到43.7%,春季為10%。

本研究揭示了南亞跨境污染最為關(guān)鍵的影響因素,強調(diào)了即使在減排的大背景下,不同國家排放政策的差異仍可能影響整個地區(qū)生態(tài)環(huán)境的安全。未來減緩黑碳排放對亞洲水塔的潛在威脅,需要環(huán)青藏高原周邊國家和地區(qū)進一步加強國際合作與交流,制定科學、合理、公平的環(huán)境政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃,共同應(yīng)對和治理環(huán)境安全面臨的挑戰(zhàn)和問題。

該成果以“Sustained dominance of South Asia’s black carbon pollution impacting the Tibetan plateau in the 21st century”為題發(fā)表于國際知名期刊npj climate and atmospheric science。中山大學鄧浩博士生為論文第一作者,吉振明博士為論文通訊作者。該研究獲第二次青藏高原綜合科學考察研究項目(2019QZKK0605)的獨立資助。

圖2 a-d,SSP585路徑下BC平均網(wǎng)格凈通量的變化(2071-2100均值減1985-2014均值)(單位:克/秒),灰色網(wǎng)格點表示未通過95%顯著性水平。(e) 南亞黑碳源(即負值網(wǎng)格點凈通量之和)的總網(wǎng)格點凈通量(淺色實線)、整體研究區(qū)域內(nèi)黑碳源的總網(wǎng)格點凈通量(淺色虛線),以及兩者之間的比值(深色實線)在四個季節(jié)中的變化情況(單位:克/秒)。