雅魯藏布大峽谷強降水被準確模擬

雅魯藏布大峽谷(以下簡稱“大峽谷”)地區是青藏高原東南緣最重要的水汽輸送通道。該地區夜間強降水頻發且地質條件脆弱,強降水容易引發泥石流、山體滑坡等次生災害。因此,準確模擬和預測大峽谷地區的強降水,對于保障當地農業、基礎設施安全以及水資源管理具有重要意義。

近日,“西風—季風協同作用及其影響”任務“西風-季風歷史演化及協同作用機理”專題中國科學院青藏高原研究所地氣作用與氣候效應團隊陳學龍研究員與馬耀明研究員為共同通訊作者,在讀博士研究生張強為第一作者在國際著名期刊《Climate Dynamics》發表了題為《Integrating optimized cumulus and TOFD schemes for heavy precipitation forecasting in the Yarlung Tsangbo Grand Canyon》的研究論文。該研究結合尺度自適應(Multiscale Kain-Fritsch,MSKF)積云方案和山地子網格地形湍流拖曳參數化(Turbulence Orographic Form Drag,TOFD)方案,在1公里網格間距下,準確模擬了六次強降水事件。該模型方案對于大峽谷地區山谷間的局地環流及水分輸送均有較好的模擬表現,還顯著改善了不同降水強度的模擬精度,為大峽谷地區災害性天氣的預報模擬提供了重要的科學依據。

該研究認為,在1公里網格間距下,尺度自適應方案對強降水事件的模擬性能優于對流解析方案,尺度自適應方案有效地減少了對流解析方案對輕度降水的高估以及中、強度降水的低估;單獨使用積云方案不足以復現復雜地形下的真實強降水過程,而當積云方案與地形湍流拖曳參數化方案結合后,強降水模擬性能有顯著提升,因此,考慮了子網格地形湍流拖曳后,模型改進了山谷地區的局地環流和水汽輸送,改善了強降水的模擬。

該研究獲第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0103,2019QZKK0105)和國家自然科學基金(41975009)的共同資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1007/s00382-024-07503-9

?

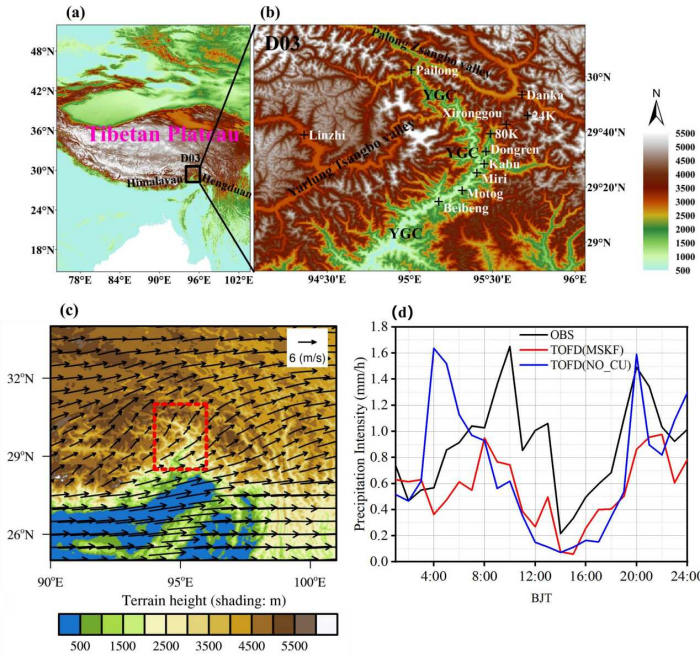

圖1(a)模型中最內層嵌套區域(D03)的位置,(b)D03區域內的數字高程以及本研究使用的觀測站點的位置;(c)青藏高原東南部和印度次大陸部分地區的2019年月平均的500?hPa合成風,紅色虛線為雅魯藏布大峽谷地區;(d)1公里網格間距下,多尺度Kain-Fritsch(Multiscale Kain-Fritsch,MSKF)積云方案和對流解析方案(NO_CU)分別疊加地形湍流拖曳力(Turbulence Orographic Form Drag, TOFD)參數化方案輸出的降水模擬值與觀測值的比較