破譯熱帶地區降水穩定同位素真實信號

早在1964年,丹麥哥本哈根大學威利·丹斯加德(Willi Dansgaard)教授發現熱帶地區降水穩定同位素與降水量呈現負相關,并開創性地定義其為“降水量效應”。這一發現為利用低緯度地區冰芯、石筍和樹輪等穩定同位素記錄重建古氣候變化奠定了重要的理論基礎。

然而,國際原子能機構普拉迪普?阿加瓦爾(Pradeep Aggarwal)博士等人于2016年在《自然·地球科學》(Nature Geoscience)上撰文,從不同云類型的視角提出一種新理論,認為熱帶地區降水穩定同位素能夠反映層狀分數或降水類型(以下稱為“層狀分數理論”)。因為他們發現熱帶地區降水穩定同位素與層狀分數(層狀雨占總降水的比例)呈現顯著負相關,與“降水量效應”無關。該新理論逐漸被科學界廣為接受并引用。然而,層狀分數理論是否忠實地反映了熱帶地區降水穩定同位素的真實信號尚不清楚。

為此,第二次青藏科考“亞洲水塔動態變化與影響”任務“冰川、積雪、凍土、地下水”專題、中國科學院青藏高原研究所余武生研究員聯合美國俄亥俄州立大學朗尼·湯普森(Lonnie Thompson)教授和澳大利亞詹姆斯庫克大學斯蒂芬·劉易斯(Stephen Lewis)博士等,重新審視了層狀分數理論,發現熱帶地區降水穩定同位素能夠反映對流強度,不能反映層狀分數或降水類型。

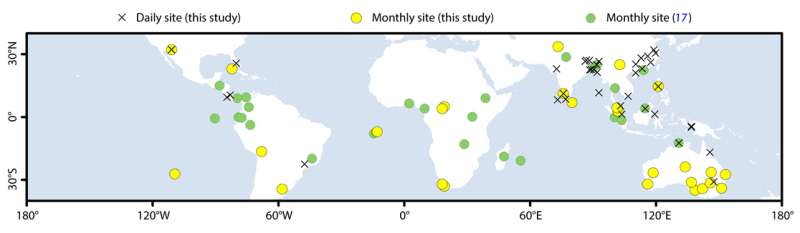

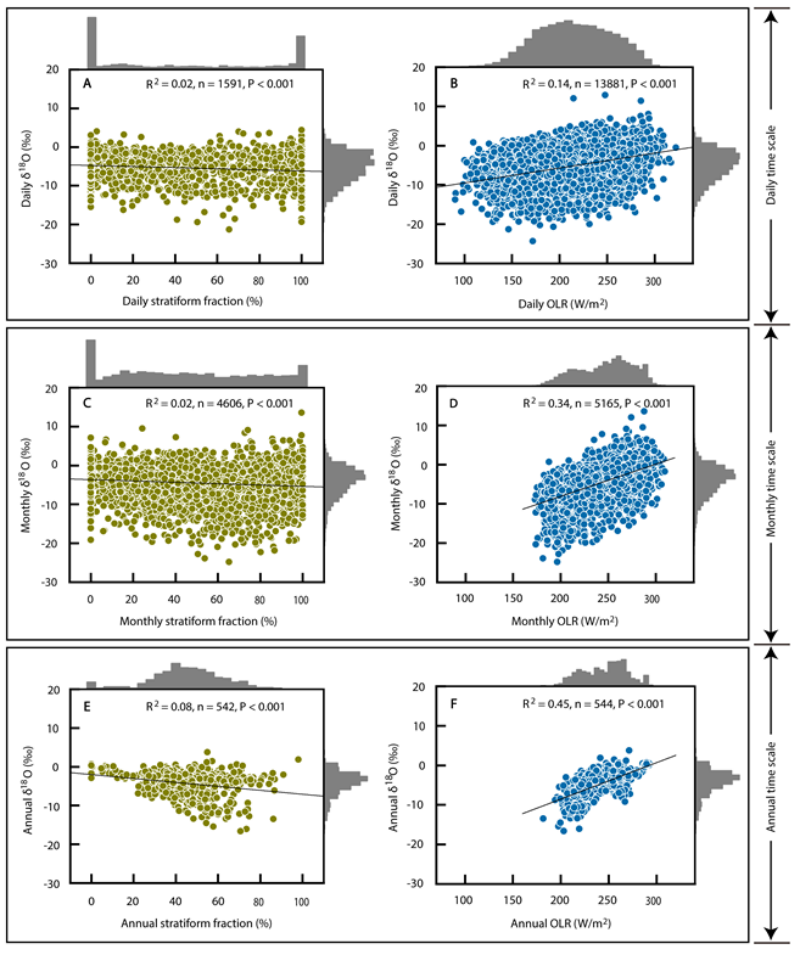

研究團隊基于泛熱帶地區(35°N-35°S)觀測站點數據(圖1),在日、月、年等不同時間尺度上,分別揭示了降水穩定同位素與層狀分數及對流強度之間的關系(圖2)。研究發現,與層狀分數理論相反,降水穩定同位素與層狀分數之間的負相關均非常微弱,與對流強度始終保持顯著的正相關(圖2)。

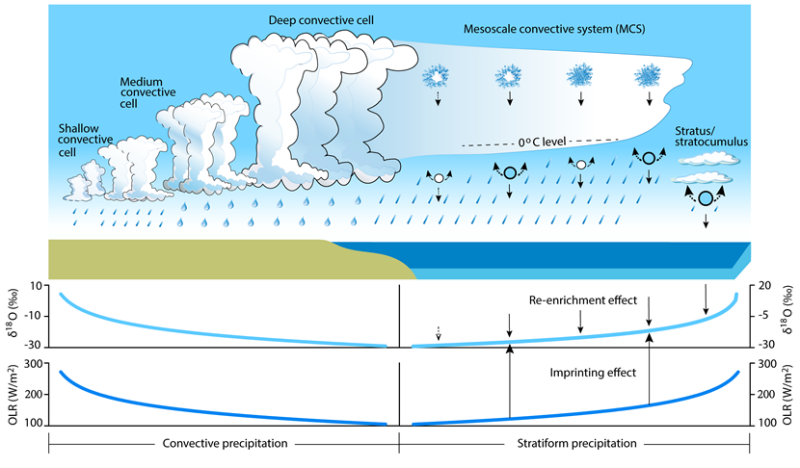

層狀分數理論最重要的理論基礎是層狀雨穩定同位素值更低,而對流雨穩定同位素值更高。阿加瓦爾博士等人試圖從云物理過程證明該論斷。但是,研究團隊從不同角度提供了一系列證據反駁了他們的觀點。首先,泛熱帶地區大量實地觀測結果表明,層狀雨穩定同位素不但可以出現低值,也出現高值。其次,在泛熱帶地區,對流系統非常旺盛,對流云要比層狀云更多,因此泛熱帶地區對流雨占主導,層狀雨次之。更關鍵的是,泛熱帶地區的層狀云不是孤立存在,通常是在中尺度對流系統中由對流云演化而來(圖3)。因此,對流活動的強弱變化對層狀雨穩定同位素具有強烈的“印記效應”(圖3)。另外,層狀雨穩定同位素還與其降水形成過程密切相關。這些過程包括發生在融化層之上的WBF冷凝過程(即冰晶以犧牲周圍云滴為代價的快速增長)和發生在融化層之下的雨滴再蒸發過程。這些過程均可以進一步導致層狀雨穩定同位素出現富集而表現出高值(稱為“再富集效應”)(圖3)。研究團隊進一步強調,即使部分地區降水穩定同位素對層狀分數可能很敏感,但這種現象背后的機制仍然受對流強度的調控。

因此,研究團隊的這項系統的研究成果糾正了該理論,并破譯了泛熱帶地區降水穩定同位素的真實信號。研究團隊建議,一項新理論在獲得廣泛認可與接受之前需要在不同時間尺度上、在更廣泛的站點上進行嚴格檢驗。

該成果以“Water isotope ratios reflect convection intensity rather than rain type proportions in the pan-tropics”為題,8月14日在線發表于《科學-進展》(Science Advances)。余武生研究員為論文通訊作者和第一作者。該研究獲得第二次青藏高原綜合科學考察研究等項目資助。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ado3258

圖 1 泛熱帶地區38個日尺度降水采樣點和53個月尺度降水采樣點分布圖。該38個站點選取自已發表的文獻。在月尺度上,包括了阿加瓦爾博士等人分析的26個有效的全球降水穩定同位素觀測計劃(GNIP)站點(綠色圓點)以及本研究增加的滿足條件的其它27個GNIP站點(黃色圓點)。

?圖2 不同時間尺度上泛熱帶地區降水穩定氧同位素(δ18O)、層狀分數與對流強度(OLR)的相關性。A, B,日尺度。C, D,月尺度。E, F,年尺度。

?

圖3 層狀雨穩定同位素富集機制示意圖。與對流雨類似,層狀雨穩定同位素值也跨越很寬的范圍,有時甚至更高,這是由于“印記效應”(向上的直箭頭)和“再富集效應”(向下的直箭頭)的共同影響。實心(空心)的冰晶符號代表WBF(無WBF)過程。向上彎曲箭頭的實心(空心)圓表示強(弱)再蒸發過程。