青藏高原地氣相互作用綜合觀測數據集(2005-2021)發布

青藏高原,被譽為研究地球系統過程的天然實驗室,其獨特的地理位置和地形特征孕育了復雜的地-氣相互作用。針對高原地區不同地表覆蓋類型大氣邊界層、土壤水熱變化以及地-氣間能量水分交換規律等開展長期觀測研究,對于全面理解并揭示青藏高原復雜的地球系統整體運行機制至關重要。然而,青藏高原地區環境復雜、氣候惡劣,長期、系統的野外觀測一直是科學研究面臨的重大挑戰。

近期,“西風—季風協同作用及其影響”任務“地氣相互作用及其氣候效應”專題中國科學院青藏高原研究所聯合中國科學院西北生態環境資源研究院以及北京師范大學的研究團隊,發布了一套涵蓋2005年至2021年的青藏高原地-氣相互作用逐小時綜合觀測數據集,并分析了地氣相互作用要素的變化特征。我所馬耀明研究員為論文第一作者,謝志鵬副研究員、陳瑩瑩研究員和李新研究員為共同通訊作者。

該數據集的重要性主要體現在以下幾個方面:

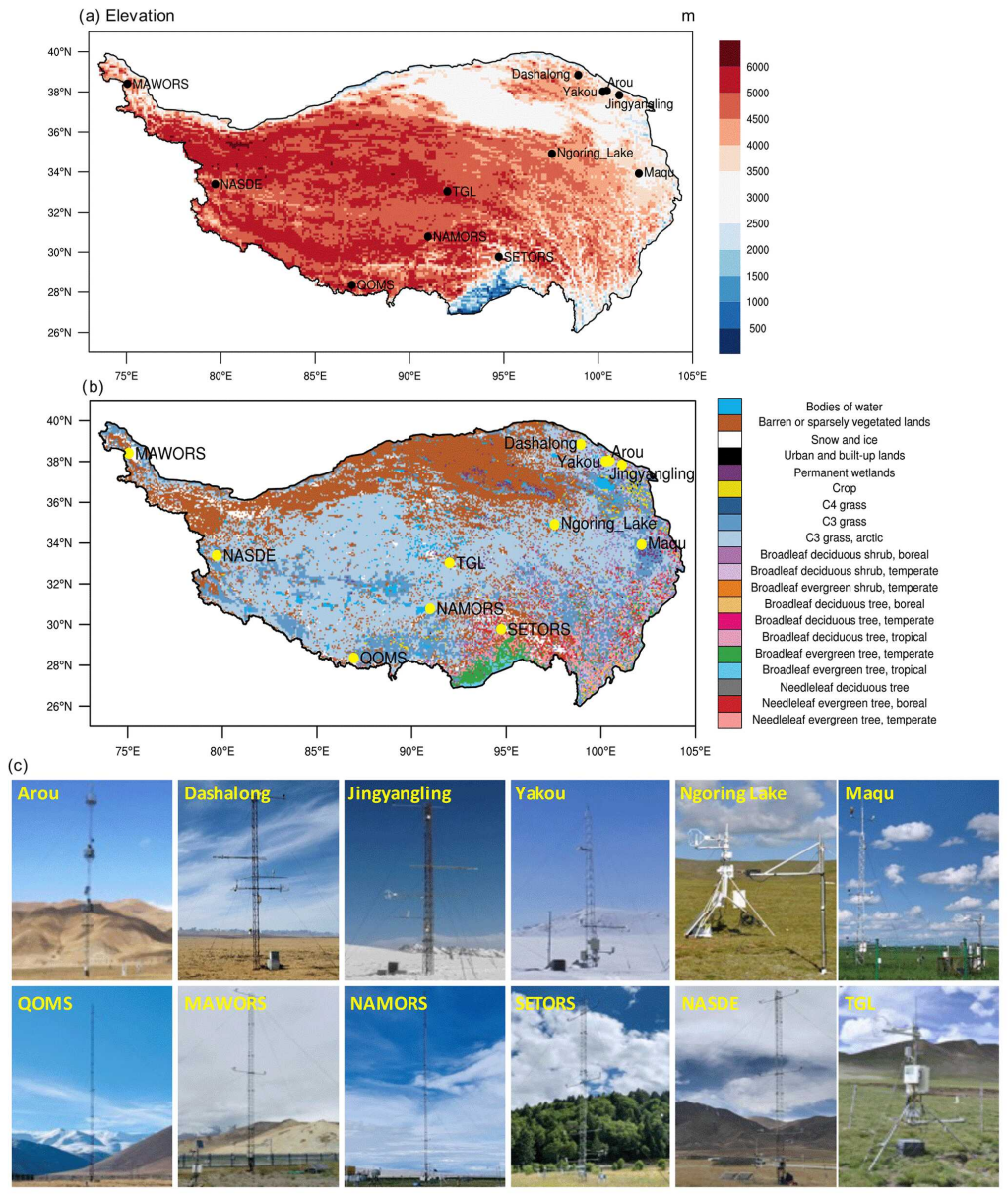

1.?空間代表性:數據集包含了12個分布在青藏高原不同區域的野外觀測站(珠峰站、納木錯站、藏東南站、阿里站、慕士塔格站、鄂陵湖站、瑪曲站、唐古拉站、阿柔站、埡口站、景陽嶺站、大沙龍站,圖1),涵蓋了高寒草甸、高寒草原、荒漠戈壁、荒漠草原、高山森林及高原湖泊等高原典型地表覆蓋類型。這種廣泛的空間覆蓋為研究青藏高原不同生態系統的地-氣相互作用過程提供了全面的觀測基礎。

2.?時間連續性:17年的長期連續觀測數據為研究青藏高原地氣相互作用的季節變化、年際變化及長期趨勢提供了寶貴的資料,有助于深入理解高原對氣候變化的響應機制。

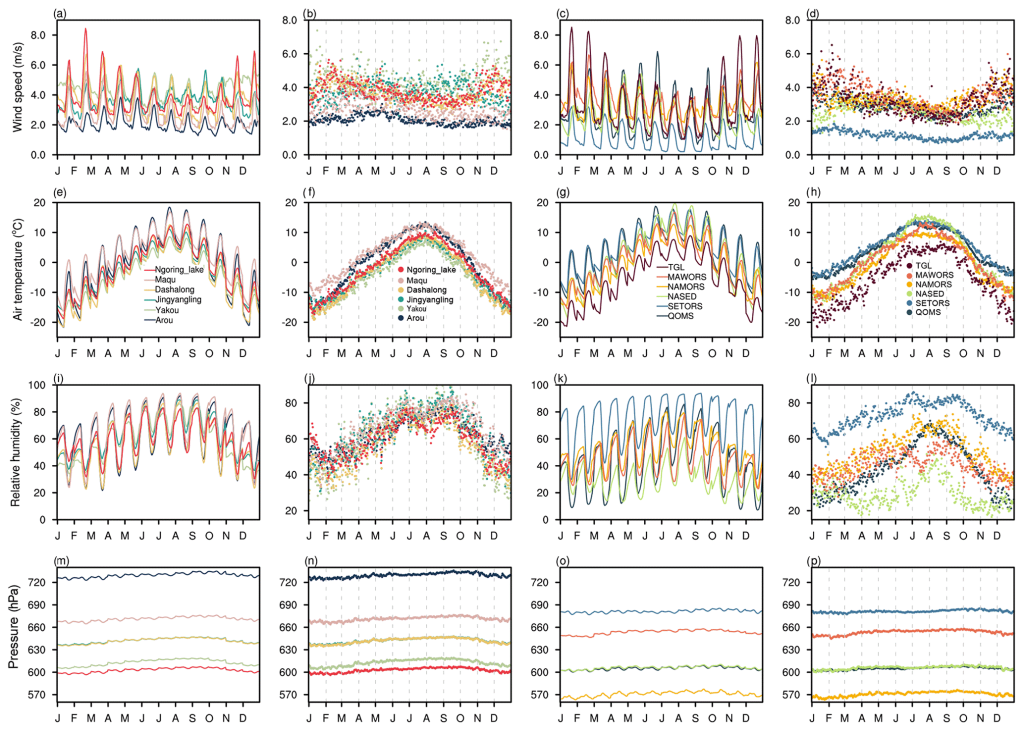

3.?數據質量:研究團隊針對高原地區觀測數據的特點,開發了專門的數據質量控制方案,構建了高原野外觀測數據處理系統。所有觀測要素均經過了包括界限值檢查、主要變化范圍檢查、內部一致性檢查和時間一致性檢查等在內的數據質量控制流程(圖2),并提供數據質量控制碼,確保了數據的可靠性和準確性。

4.?多要素綜合性:數據集包含多層氣象數據(風速、風向、氣溫、濕度、氣壓和輻射四分量,圖2)、多層土壤數據(土壤溫度和土壤濕度)以及湍流數據(感熱通量和潛熱通量),為系統研究青藏高原地-氣相互作用提供了全面的觀測信息。

該數據集為深入開展青藏高原地球系統科學研究提供了重要的基礎觀測數據,可廣泛應用于青藏高原地-氣相互作用特征分析、遙感產品評估和遙感反演算法的發展、數值模式的評估和發展等地球系統科學研究。為青藏高原地球系統科學集成、關鍵區域對全球變化的影響與響應,以及青藏高原生態安全屏障建設等提供堅實可靠的科學依據。數據集可通過國家青藏高原科學數據中心(https://doi.org/10.11888/Atmos.tpdc.300977)下載。

本研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0103,2019QZKK020109)等項目資助。

文章鏈接:https://essd.copernicus.org/articles/16/3017/2024/essd-16-3017-2024.html

圖1 該數據集包含的12個青藏高原野外觀測臺站位置分布及地表狀況

圖2 站點風速、氣溫、相對濕度和氣壓多年平均的日變化和日平均