青藏高原冰川融水系統(tǒng)中精細空間尺度的生物群落演替

由于多種限制,對高寒高海拔水體中多類群生物群落的組成特征和構建過程殊少研究,不同生物如何在嚴酷的極端環(huán)境中被篩選并構成群落?群落組成又如何隨生物和非生物條件的改變而變化?2024年4月19日,“生物多樣性保護與可持續(xù)利用”任務“高原微生物多樣性保護和可持續(xù)利用”專題北京大學生命科學學院和生態(tài)研究中心姚蒙課題組在Cell Press跨學科綜合期刊iScience發(fā)表題為Successive accumulation of biotic assemblages at a fine spatial scale along glacier-fed waters的研究論文(圖1),研究利用多組分子條形碼分析了青藏高原冰川融水系統(tǒng)中從原核生物、藻類到無脊椎和脊椎動物類群的多樣性分布和群落結構,首次揭示了冰川水系中生物群落在極小空間尺度內(nèi)的迅速復雜化和演替序列,顯示了高原水生生態(tài)系統(tǒng)豐富的生物多樣性和獨特的群落動態(tài)。

圖1. eDNA檢測冰川融水系統(tǒng)多類群生物多樣性組成和群落變化。

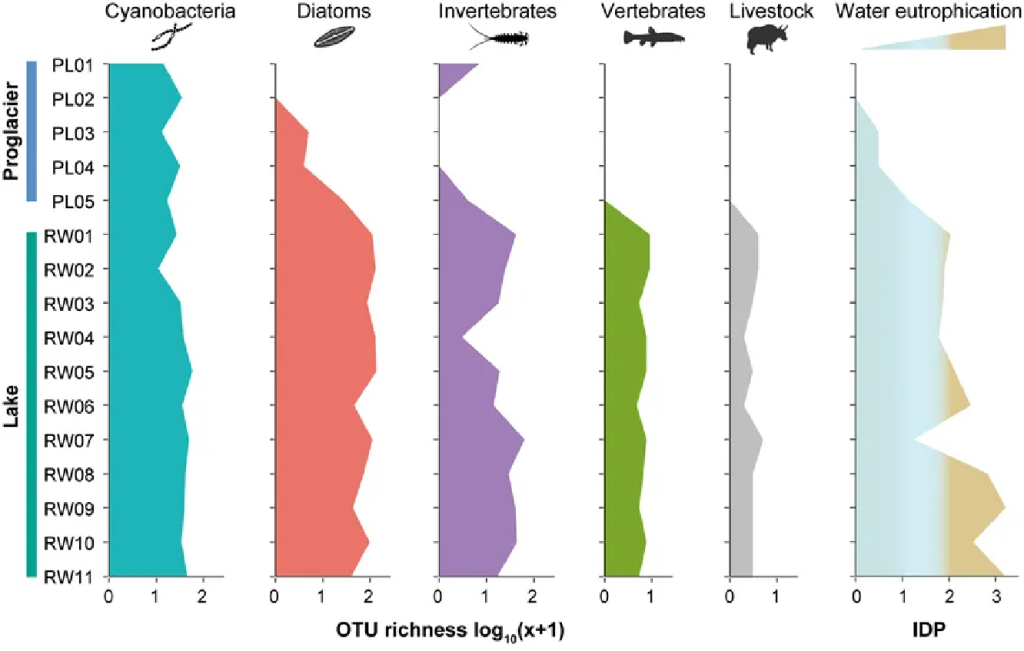

冰川儲存著全球約75%的淡水資源,在調(diào)節(jié)區(qū)域水文和氣候方面發(fā)揮關鍵作用。受氣候變暖的影響,全球冰川呈現(xiàn)出不斷退縮、加速消融的現(xiàn)象,可能嚴重影響冰川流域的水生態(tài)系統(tǒng)。但是冰川系統(tǒng)通常地處偏遠、環(huán)境嚴酷,使用傳統(tǒng)形態(tài)鑒定方法進行全面的冰川水系生物群落調(diào)查極為困難,因此尚不清楚冰川流域多種類型的水體棲息地中不同生物類群的空間分布和組成變化。水體eDNA能夠全面反映水中及周邊環(huán)境生存的生物信息,為研究極端環(huán)境生物多樣性提供了極大便利。本研究以青藏高原東南部的雅魯藏布江支流帕隆藏布源頭區(qū)域,以帕隆4號基準冰川(典型山谷冰川)及其下游的然烏湖(藏東南外流湖區(qū)的第二大湖泊)為研究地點,從冰川前緣沿融水溪流至湖泊沿岸進行水體采樣和eDNA分析,利用多組分子標記eDNA宏條形碼(eDNA metabarcoding)方法,探究了不同形態(tài)及生活史特征、環(huán)境適應性和營養(yǎng)級功能的四大生物類群的多樣性組成和分布。這四個生物類群包括:藍細菌(原核生產(chǎn)者)、硅藻(真核生產(chǎn)者)、無脊椎動物(小型低營養(yǎng)級消費者)和脊椎動物(大型高營養(yǎng)級消費者)。通過擴增四個生物類群的特定DNA條形碼區(qū)段,并結合高通量測序,共檢測到了檢測到642個分類單元(OTU),其中包括125個藍細菌OTUs,316個硅藻OTUs,183個無脊椎動物OTUs和18個脊椎動物OTUs。從冰川前緣沿融水溪流到下游的湖泊位點,四個類群的α多樣性均隨地理距離的增加而顯著增加(圖2)。基于硅藻物種的水體營養(yǎng)指數(shù)IDP顯示,不同位點的水體富營養(yǎng)化程度也呈現(xiàn)從上游到下游的上升趨勢。冰川前緣的低IDP值表明水體營養(yǎng)水平低,水質(zhì)好,而湖泊樣品的IDP值較高,特別是湖泊下游樣品,表明水體營養(yǎng)水平高,水質(zhì)較差(圖2)。與冰川前緣相比,湖泊位點較高的IDP值也與相應樣本中檢測出較高的家畜eDNA信號相關。

圖2 冰川前緣(Proglacier;PL01-PL05)和湖泊(Lake;RW01-RW11)位點不同生物類群OTU的α多樣性變化。

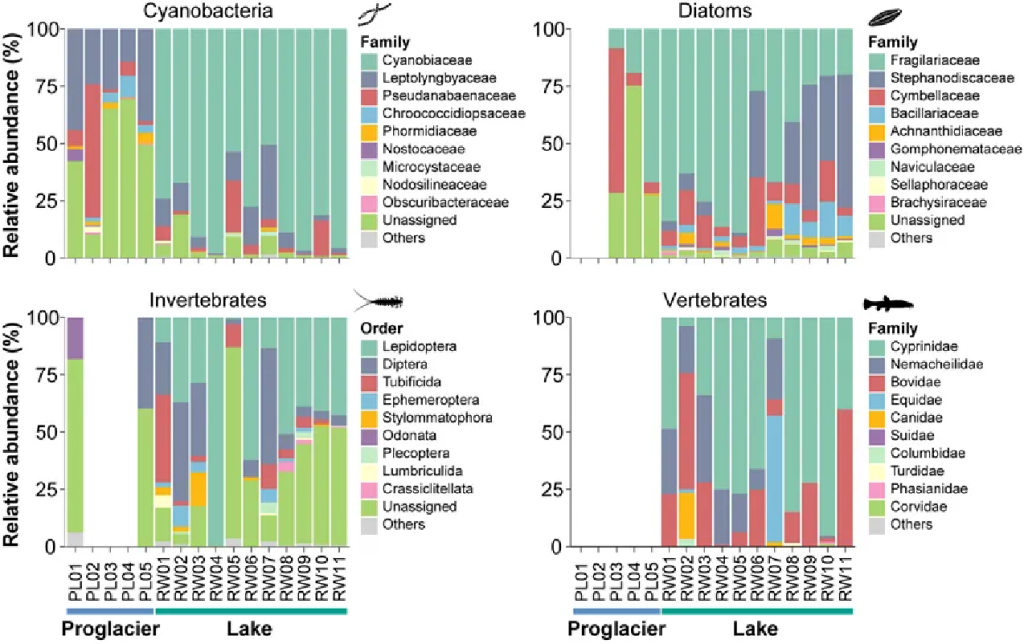

群落組成結果顯示,藍細菌在冰川前緣、溪流和湖泊的全部位點均有檢出;硅藻除冰川前緣之外的全部溪流及湖泊位點中檢出;無脊椎動物僅在冰川前緣和最后一個溪流位點及湖泊位點中檢出;而脊椎動物僅在湖泊位點中檢出,在全部冰川前緣及溪流中均未檢出(圖3)。不同類群沿冰川融水系統(tǒng)的漸次出現(xiàn)反映了其不同的環(huán)境適應性和營養(yǎng)需求。其中,藍藻科(Cyanobiaceae)、脆桿藻科(Fragilariaceae)、鱗翅目(Lepidoptera)以及鯉科(Cyprinidae)分別是四個類群的優(yōu)勢物種,而冰川溪流與湖泊的物種組成呈現(xiàn)出較大差異。

圖3. 冰川前緣和湖泊不同位點四個生物類群eDNA的相對序列豐度。空缺顯示相應樣品未檢測到該類群的eDNA。

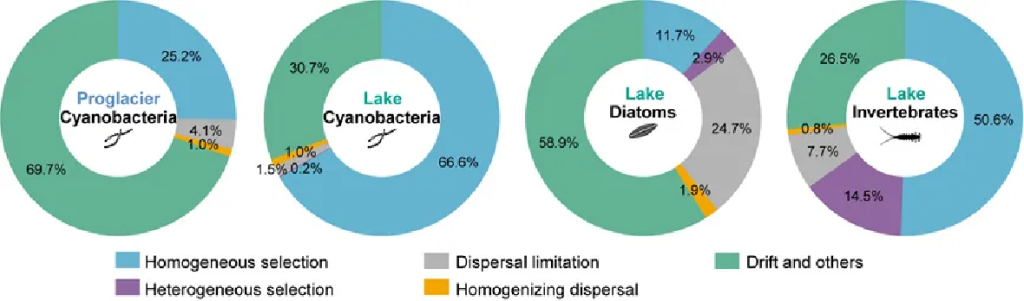

對于所有的生物類群,周轉(turnover)成分主要解釋了不同位點間整體的β多樣性;進一步,群落組成變化相關環(huán)境因素分析顯示不同生物類群的組成與環(huán)境變量間呈現(xiàn)出類群特異模式。此外,利用iCAMP方法對藍細菌、硅藻以及無脊椎動物的群落組裝機制進行了評估,結果顯示不同的生態(tài)過程(選擇、擴散及漂變等)對不同生境和生物類群群落組裝的貢獻存在明顯差異(圖4)。

圖4. 冰川融水溪流和湖泊生境中不同生物類群的群落組裝機制分析。

綜上,該研究首次揭示了冰川融水系統(tǒng)在極小空間尺度上藍細菌、硅藻、無脊椎動物和脊椎動物的漸次出現(xiàn),顯示生物群落隨生物和非生物環(huán)境的變化發(fā)生從簡單到復雜的快速空間演替,同時研究結果為理解各類群中不同物種的環(huán)境適應性和生境選擇提供了信息。冰川補給水系統(tǒng)的高度異質(zhì)的群落組成突出了冰川影響下生態(tài)系統(tǒng)的復雜性和動態(tài)性,未來更為全面細致的研究將有助于預測環(huán)境變化下冰川生態(tài)系統(tǒng)過程、穩(wěn)定性和功能的趨勢。

北京大學生命科學學院博士后陸琪為本論文的第一作者,生態(tài)研究中心姚蒙副研究員為論文的通訊作者。蘭州大學泛第三極環(huán)境中心劉勇勤教授團隊、中國科學院南京土壤研究所褚海燕研究員和張麗燕博士為本研究提供了大力支持。該研究得到了青藏二次科考項目、國家自然科學基金、科技部基礎資源調(diào)查項目等的資金支持。