汶川古堰塞湖研究取得重要進展

近日,四川大學考古科學中心在國際著名期刊Catena發表題為Geoarchaeological evidence of an ancient landslide dam (13–4.7 ka) and consequent outburst flood on the Minjiang River near Wenchuan, China(距今1.3-0.47萬年前中國汶川古堰塞湖及潰決洪水的地質考古證據)的最新研究成果。通過汶川境內岷江古堰塞湖研究的視角,為探索岷江上游營盤山等遺址古代人群的生存發展及四川盆地新石器時代文化的傳播、形成提供了新的認識。

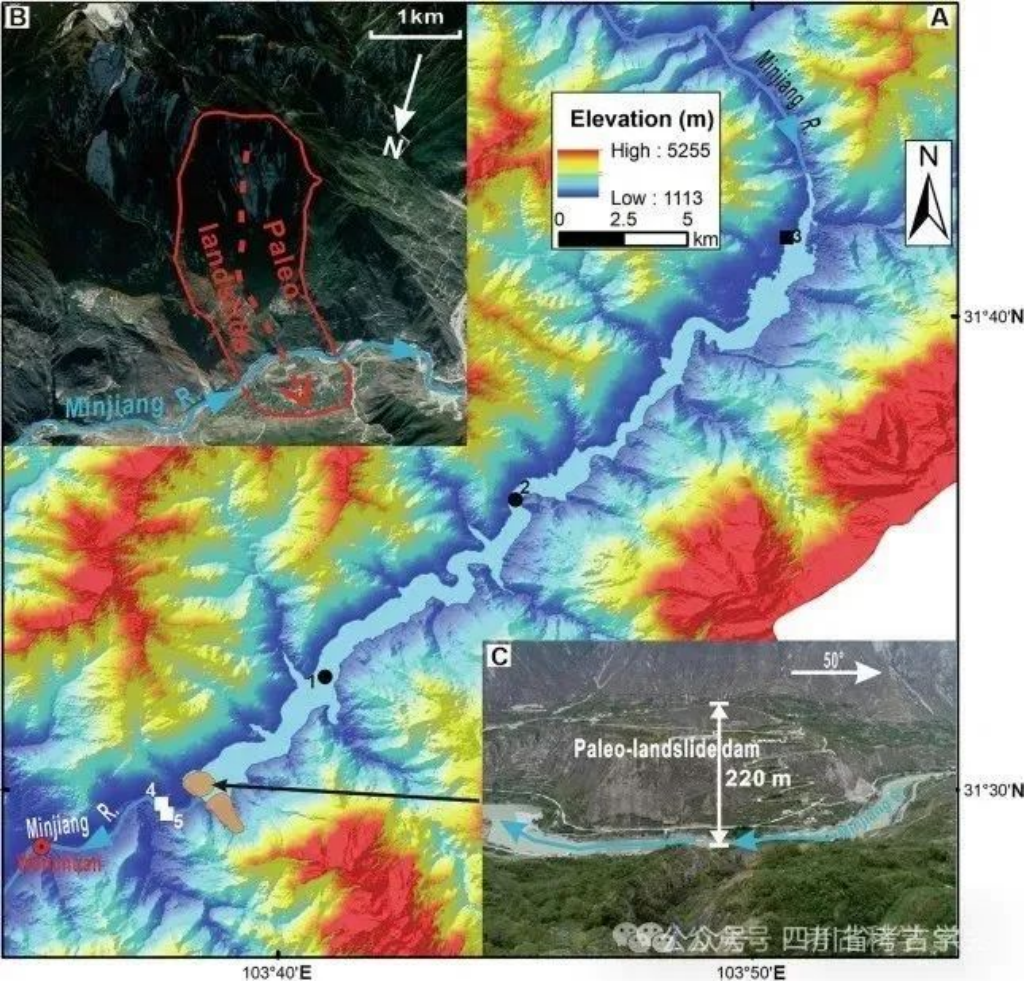

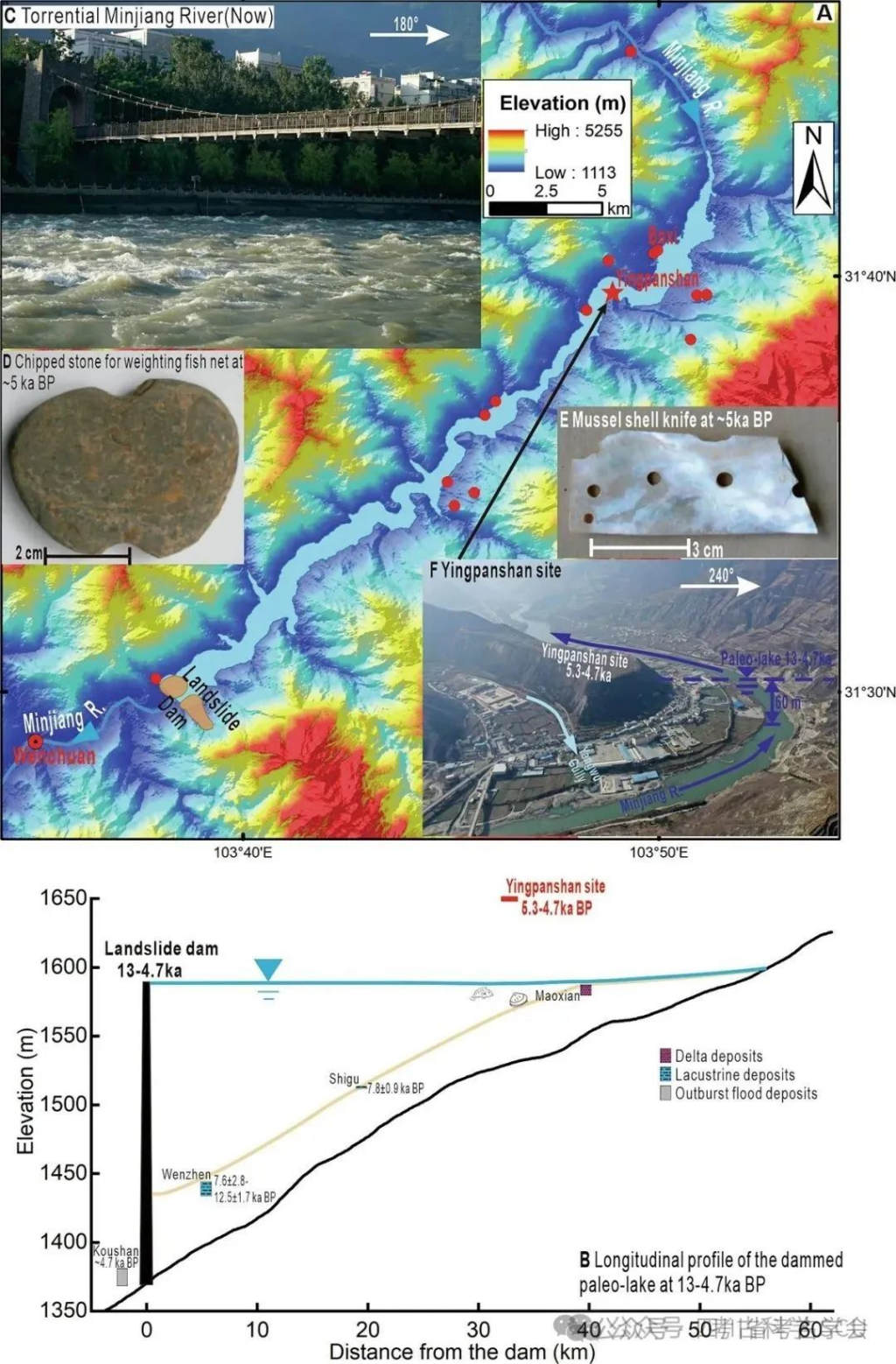

2008年的5·12汶川大地震及滑坡堰塞湖等自然災變讓人觸目驚心。汶川及周邊作為地形陡峻的地震多發區,該地區在史前時期也常發生大的地震和相應的次生災害。通過對汶川境內岷江干流殘留的堰塞壩、下游潰決洪水沉積物和上游湖相沉積物的調研,研究重建了距今1.3萬年到4.7千年前的岷江汶川古堰塞湖沉積。該堰塞湖壩高超過200米,回水長度50余公里,潰決時洪水最大流量超過2萬立方米/秒,是現今該河段實測最大暴雨洪水的7倍。潰決洪水在下游90公里峽谷河段勢能幾乎不衰減,但流過今都江堰范圍,進入成都平原后呈現快速衰減趨勢。

川西高原地處藏彝走廊核心地帶,自古以來便是人群遷徙、文化交流的重要孔道。岷江上游營盤山遺址是五千年來長江上游重要的新石器時代文化遺址。營盤山文化繼承了黃河上游馬家窯文化傳統,對成都平原寶墩文化產生了重要影響。今營盤山遺址地處岷江左岸高出河面約100余米的臺地上。營盤山及周邊遺址曾出土漁獵遺存似與今日湍急的河水,且較少魚類繁殖的岷江相差較大。本文古堰塞湖的研究可以很好地解釋這一問題,應該說,古堰塞湖的形成及人類在湖岸的活動形成了營盤山等十多個文化遺址。另外,古堰塞湖消失的年代與營盤山遺存衰落的年代耦合,應該說古堰塞湖的消失在一定程度上影響了營盤山文化人群的生活方式,并促使了部分營盤山先民第次向成都平原的人口遷移,繼而促進成都平原寶墩文化的后續形成。

堰塞湖的災害效應已引起學者的廣泛重視。通過研究表明,如果堰塞湖形成后可以為周邊提供較為穩定長期的生存環境,也會成為古人生存繁衍的重要地點。此外,氣候變化對人類文明演進的影響也值得關注。類似于岷江上游等地質災害多發區,地質災害等因素對人類文明演進、更替的影響也應被重新審視。

該成果為四川大學考古科學中心地學考古實驗室立足西南地區豐富考古資源,充分發揮川大多學科優勢,聚焦四川及周邊古代人類遷徙與流動、人地關系等考古科學前沿問題,開展多學科協同創新的科研新嘗試。本研究得到第二次青藏高原科考項目(2019QZKK0204)和四川大學考古科學中心開放課題(23SASA04)等資助。