亞洲水塔降水被低估,需要新的觀測體系

2024年5月29日,“生態(tài)安全屏障功能與優(yōu)化體系”任務“生態(tài)安全屏障優(yōu)化體系”專題研究團隊在國際著名學術期刊《美國科學院院刊》(PNAS)上發(fā)表了關于亞洲水塔降水觀測的最新成果。北京師范大學繆馳遠教授為論文第一作者,中國科學院青藏高原研究所李新研究員為論文通訊作者。

青藏高原是包括長江、黃河、雅魯藏布江、印度河、瀾滄江在內(nèi)的亞洲10多條主要河流的發(fā)源地,為近20億人提供可靠水源,是名副其實的“亞洲水塔”。在全球變暖大背景下,青藏高原的水循環(huán)正發(fā)生巨大變化,直接影響我國的水資源利用及眾多“一帶一路”國家的水安全。降水是水循環(huán)的核心環(huán)節(jié)之一,降水的準確估算是科學開展水資源管理、水循環(huán)研究和水災害防控的關鍵。

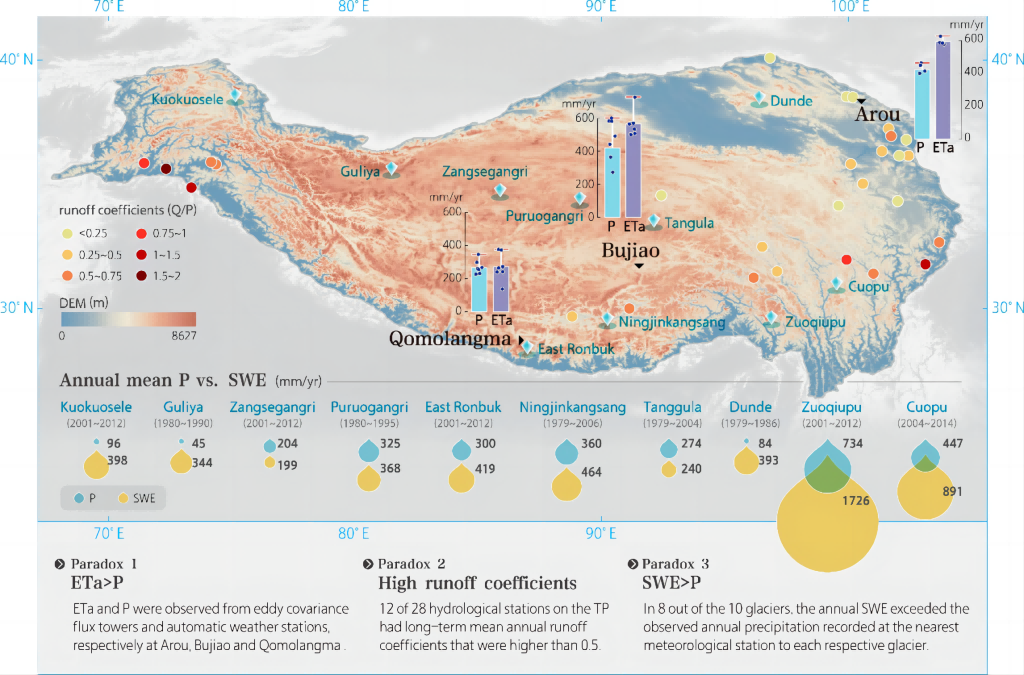

目前普遍認為,地面儀器監(jiān)測(簡稱“器測”)是獲取降水信息最主要、最可靠的手段。然而,本研究發(fā)現(xiàn),器測嚴重低估了亞洲水塔的實際降水量(圖1),具體表現(xiàn)為:1)實際蒸散發(fā)量大于器測降水量,2)河川徑流系數(shù)普遍偏高,3)從多個冰芯中重建的雪水當量顯著高于同期器測降水量。

圖1. 亞洲水塔實際降水被嚴重低估的三個關鍵證據(jù)

研究進一步從器測誤差和代表性誤差2個方面系統(tǒng)剖析了亞洲水塔降水被嚴重低估的原因。在青藏高原地區(qū),降水過程中雪的比例相對較高,且常伴有強風。傳統(tǒng)地面監(jiān)測儀器的開口面積有限且底部封閉,在強風條件下易形成上托氣流,阻礙雨滴或雪花進入,從而造成降水量低估。這種由強風引起的器測誤差是影響高寒地區(qū)降水測量精度的最主要原因,在極端天氣條件下誤差甚至可超過100%。

青藏高原地形復雜,即便在一個網(wǎng)格單元內(nèi)也存在顯著的地形變化,垂直降水梯度明顯。但是,氣象站點通常位于山谷或低海拔地區(qū),無法反映其所在網(wǎng)格單元的整體降水特征。以高程為例,青藏高原現(xiàn)有氣象站高程比相應網(wǎng)格單元(0.5°× 0.5°)的平均高程低約1 km。而對于無地面測站分布的網(wǎng)格單元,降水量需利用更遠的臺站數(shù)據(jù)進行推算,進一步降低了網(wǎng)格插值降水的可靠性,從而在區(qū)域尺度上引入代表性誤差。由于交通不便、監(jiān)測環(huán)境困難,青藏高原現(xiàn)有的氣象臺站密度(每個站點平均覆蓋22000 km2)明顯低于世界氣象組織推薦的最小站點密度。以0.1°×0.1°網(wǎng)格分辨率為例,約只有0.4%的網(wǎng)格單元內(nèi)氣象站點分布。此外,氣象站點的空間和海拔分布不均進一步降低了區(qū)域降水的估算精度,區(qū)域代表性誤差大幅增加。

研究呼吁重新評估基于現(xiàn)有器測降水數(shù)據(jù)得到的水資源、水循環(huán)和水災害相關結果,如水資源量、水循環(huán)速率、徑流組分占比等。最后,研究從儀器創(chuàng)新、站點建設與空間優(yōu)化、多監(jiān)測手段對比、數(shù)據(jù)同化與融合、深度學習等方面提出了亞洲水塔降水監(jiān)測的新方案。

原文鏈接:https://doi.org/10.1073/pnas.2403557121