全球冰湖與潰決洪水的特征與變化

全球變暖背景下,冰川正在加速消融與退縮,當冰川融水受到冰川、冰磧或基巖阻塞時,冰湖在冰前、冰緣、冰面、冰內或冰下形成。冰湖引發冰湖潰決洪水(glacial lake outburst flood, GLOF)。開展全球冰湖地理分布、形成時間、演變過程和物理特性的綜合研究對于減輕下游地區遭受GLOF破壞至關重要。以往冰湖研究單一而零散,或針對特定類型冰湖或僅僅聚焦特定山區,缺乏全球系統的冰湖與GLOF特征與變化研究。

鑒于此,第二次青藏科考隊“亞洲水塔動態變化與影響”任務、中國科學院青藏高原研究所張國慶研究員聯合英國、奧地利、加拿大、瑞士、德國等國的科學家,通過綜合分析全球及各地區不同大小、類型的冰湖和歷史GLOF事件,構建了一份全面的全球冰湖數據集,詳細闡明了全球冰湖的分布狀態、區域特征和變化模式,量化了全球不同類型GLOF的占比和歷史發生趨勢,預估了未來全球冰湖和GLOF的災害危險和應對措施。

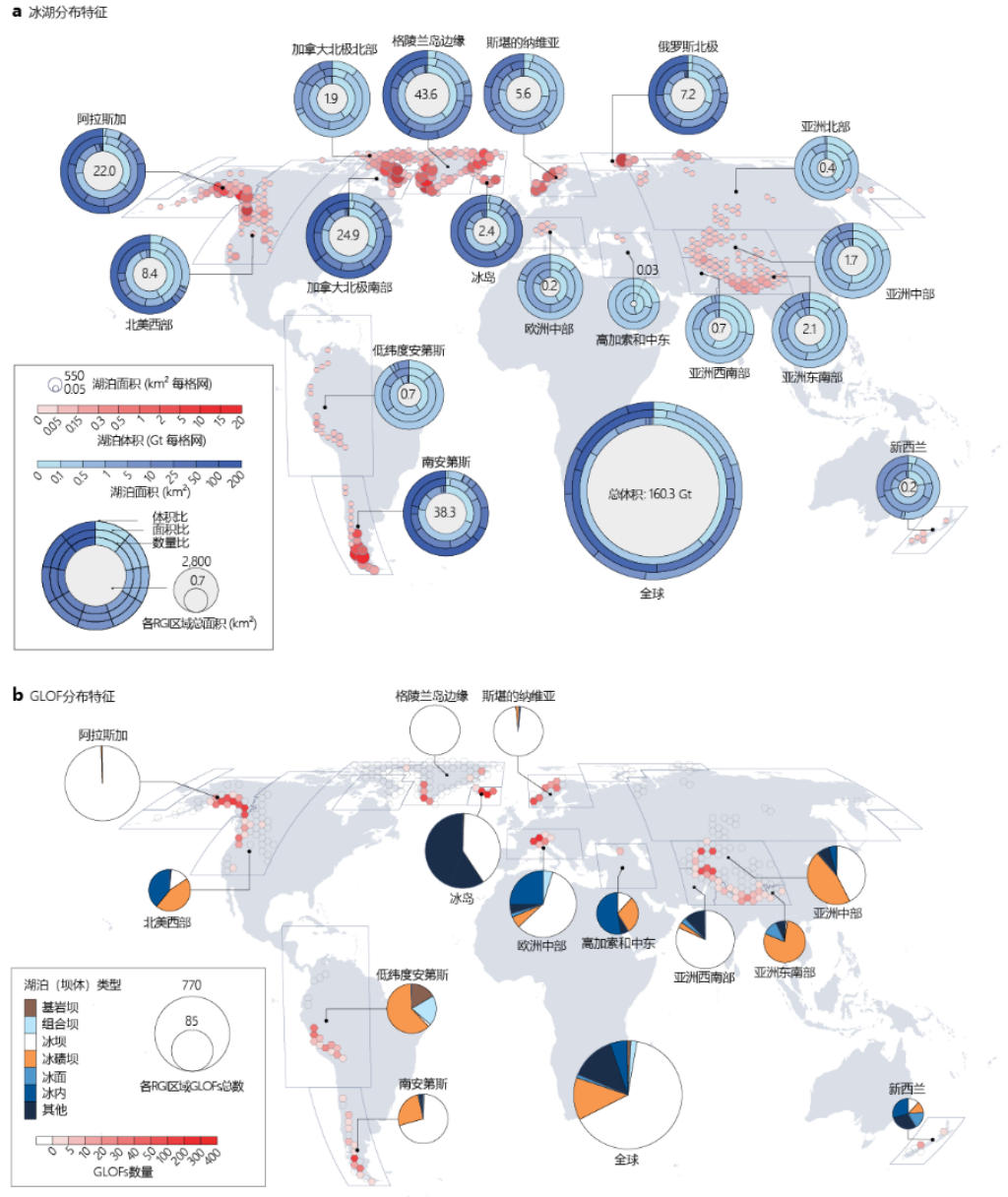

相關綜述文章表明,目前大于0.05km2冰湖有22,133個,總面積約14,438km2。全球冰湖數量、面積和體積區域分布差異明顯(圖1)。冰湖主要分布在格陵蘭島邊緣(31%)、南安第斯(16%)、阿拉斯加和加拿大西部(16%)、加拿大北極東部(15%)和亞洲高山區(6%)。全面徹底了解冰湖的地理特征是GLOF風險評估的前提,全球大部分山區冰湖變化呈現以下特征:1850~1970年相對穩定,1970~1990年逐漸擴張,1990~2020年快速擴張。安第斯、歐洲中部和斯瓦爾巴群島的冰湖變化相對較小,每十年的變化幅度小于10%;冰島、斯堪的納維亞和俄羅斯北極的變化相對較大,每十年的變化幅度大于40%。研究團隊進一步綜合分析了歷史冰湖潰決洪水的分布、原因和機制,冰壩湖是GLOF的最主要類型,占全球所有記錄事件的三分之二。這些湖泊的潰決通常由筑壩冰川的活動引起,如冰壩斷裂、彎曲或漂浮。當湖水突然從冰壩流出時,熱和機械侵蝕(通常是逐漸擴大的冰下隧道)將導致洪水流量呈指數級增長。在區域范圍內,阿拉斯加是冰壩湖GLOF的熱點,占全球總量的37%。冰壩湖的潰決可能多次周期性重復發生,因為冰壩在湖水排放后可能會暫時“重新愈合”。冰磧湖也是常見的GLOF發生源頭,尤其是在低緯度地區安第斯山脈、亞洲中部和喜馬拉雅。它們的潰決通常由管涌、埋藏冰退化或由冰崩、雪崩或滑坡引起的溢流觸發。與冰壩湖不同,冰磧湖通常只潰決一次,因為壩體的破壞限制了未來蓄水的能力。此外,研究還提到基巖壩的狀態通常穩定,這些冰湖比冰壩湖和冰磧湖產生的GLOF要少,溢壩是其GLOF發生的唯一機制。

由于可用的衛星圖像資料數據有限,1980年前關于GLOF事件記錄少于實際,報道的GLOF增加趨勢會存在偏差。隨著冰川進一步消融與退縮,已有冰湖擴張并出現新的冰湖。在亞洲高山區,在冰川完全消失的情景下,可能會形成大于0.01km2冰湖約13,000個,總面積約1,510km2,總體積約52.3km3。預估結果顯示,未來全球GLOF的風險總體增加,但存在區域差異,亞洲高山區未來GLOF預計將增加,西歐阿爾卑斯山、秘魯的科迪勒拉布蘭卡山未來潛在GLOF相對較低,冰島可能在未來發生火山活動而引發大型GLOF。本研究綜述了全球冰湖及歷史GLOF的地理分布、變化特征、原因與機制和未來趨勢,同時指出了未來研究方向,包括冰湖監測和風險評估的新技術和方法,全球完整的冰湖編目和野外觀測數據的獲取,以及洪水動力模型的改進,為全球應對冰湖相關災害風險提供了科學依據和政策建議。

上述成果以“Characteristics and changes of glacial lakes and outburst floods”為題,2024年5月21日在線發表在《自然-地球環境評論》(Nature Reviews Earth & Environment)期刊。張國慶研究員為共同第一作者和通訊作者。該研究得到國家自然科學基金委“青藏高原地球系統基礎科學中心項目”(41988101-03)和第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0201)等支持。

論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43017-024-00554-w

圖1 全球冰湖和歷史GLOF事件分布