科考揭示山地碳匯海拔格局

2024年3月20日,“生態安全屏障功能與優化體系”任務“重大生態工程成效評估”專題研究團隊在國際著名學術期刊《自然通訊》(Nature Communications)上發表了關于山地碳匯海拔格局和變化的最新成果。中國科學院-水利部成都山地災害與環境研究所魏達研究員為第一作者,魏達和中國科學院-水利部成都山地災害與環境研究所王小丹研究員為論文共同通訊作者。

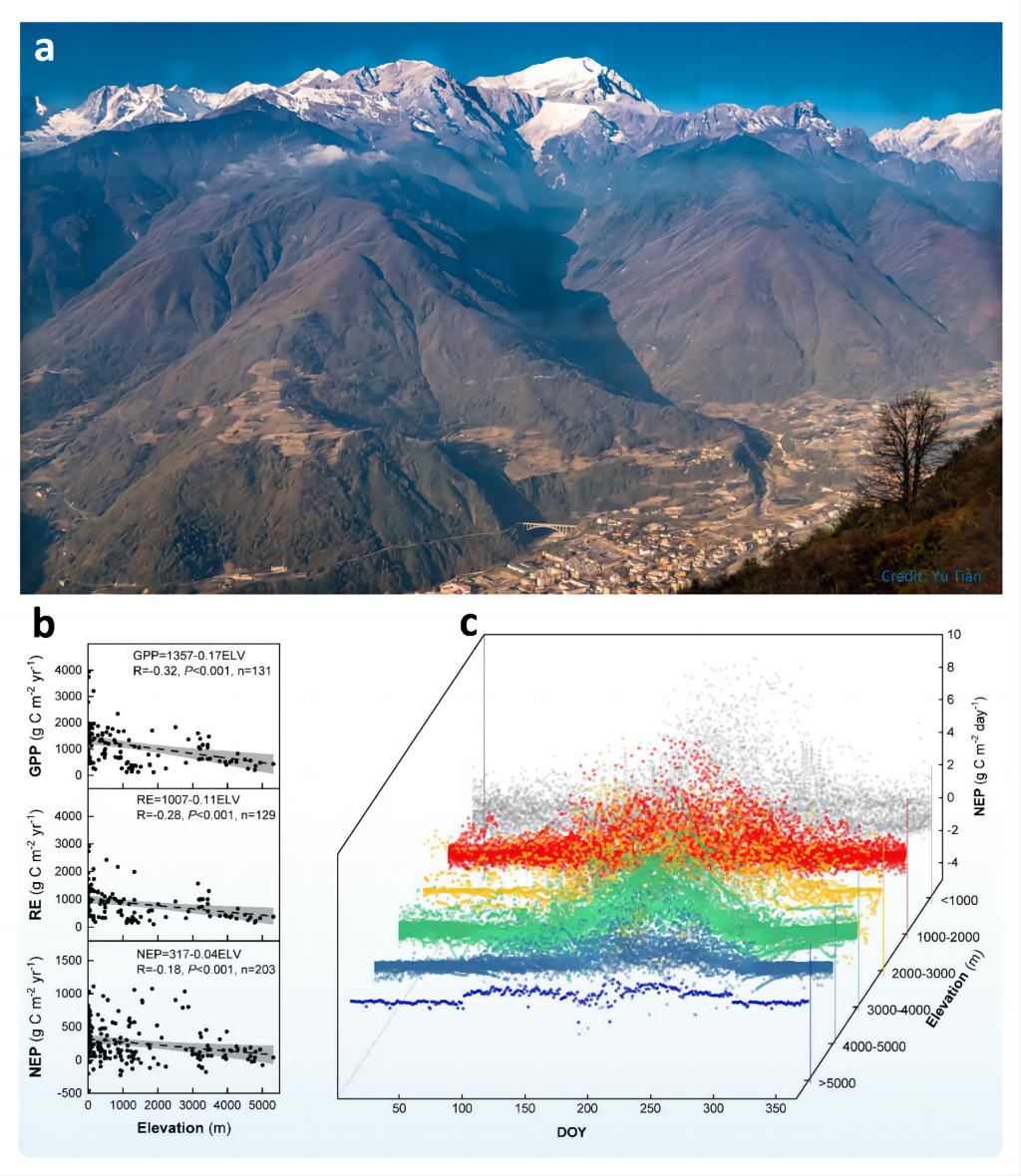

海拔與經度和緯度共同構成了地球表面的三維結構。海拔對山地植被結構和功能具有重要的控制作用,其研究可追溯至19世紀的亞歷山大·馮·洪堡,甚至更早。例如,早在公元817年,我國唐代詩人白居易就有“人間四月芳菲盡,山寺桃花始盛開”的名句。山地植被是重要潛在碳匯,但全球仍缺乏對山地碳匯海拔格局和變化的清晰認識。山地約占我國陸地面積的2/3,是研究碳匯海拔格局的天然實驗室(圖1)。同時,近二十余年來渦度監測網絡建設為探究碳匯的海拔格局提供了重要機遇。

圖1. 我國典型山地景觀及碳匯海拔格局

針對上述科學問題,研究團隊首次提出并定量了“碳匯垂直遞減率”——海拔每升高100米碳匯降低約4 g m-2 yr-1,這與山地氣溫垂直遞減經典模式密切相關(海拔每升高100米空氣溫度降低約0.6℃)。降水、植被類型和人類活動也共同塑造了碳匯垂直遞減的過程。以青藏高原為代表的高海拔地區碳通量表現出更高的溫度敏感性。機理模型和衛星觀測表明,高海拔地區碳匯的相對變化更加迅速。在未來氣候變化和人類調控的綜合影響下,高海拔地區碳匯相對增長將更顯著。該研究以中國為例系統探究了碳匯海拔格局,拓展了山地科學理論,為青藏高原生態安全屏障關鍵功能量化和重大生態工程布局提供了重要支撐。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-024-46930-4