放牧對土壤碳儲量的影響及其氣候減緩潛力

2024年3月15日,“人類活動與生存環境安全”任務“生物地球化學循環與環境健康”專題研究團隊在國際著名學術期刊《自然氣候變化》(Nature Climate Change)上發表了關于放牧活動對全球土壤碳儲量影響的最新成果。中國科學院青藏高原研究所博士生任帥為第一作者,任帥、美國麻省理工學院César Terrer副教授和中國科學院青藏高原研究所劉丹副研究員為論文共同通訊作者。

研究團隊構建了覆蓋37個國家和地區包含1473對放牧—未放牧樣地土壤碳儲量數據的全球放牧實驗土壤碳數據庫,并據此評估了放牧對全球土壤碳儲量的影響。結果顯示,全球放牧導致土壤碳庫的變化表現出較大的異質性。土壤碳損失嚴重的地區集中在放牧強度較高的亞洲南部、非洲中部、北美東部等地區;其他放牧壓力較小的地區土壤碳損失也相對較少;甚至在西伯利亞南部等地區,輕度放牧提高了土壤碳儲量。除了放牧強度這一主導因素以外,放牧對土壤碳庫的影響還受到氣候的調控:同等放牧強度下,熱帶干旱地區相較于高緯度寒冷地區,放牧活動對土壤碳的影響更為顯著。目前政府間氣候變化專門委員會第六次評估報告(IPCC AR6)中采用全球恒定的碳庫變化因子來評估放牧對土壤碳庫的影響,由于忽略了放牧對土壤碳影響的空間異質性,該方法會嚴重低估全球放牧導致的土壤碳損失,其估計結果不足數據驅動評估結果的三分之一。

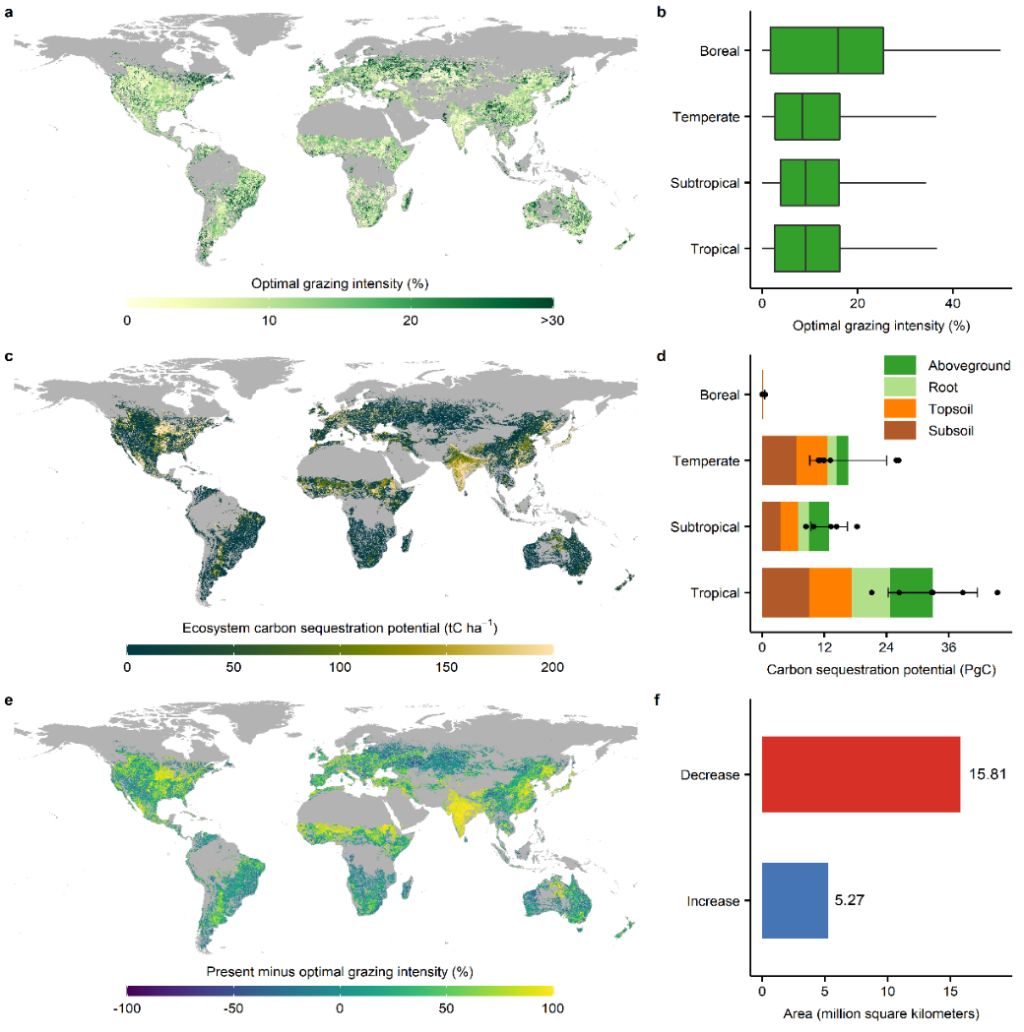

通過綜合考慮氣候、植被和土壤等因素,本研究繪制了全球最優放牧強度和放牧強度閾值空間分布圖。最優放牧強度表示使碳儲量達到最大值的放牧強度,而放牧閾值表示當放牧強度超過這一閾值,土壤碳儲量開始急劇下降。研究表明,目前全球約有20%放牧地的放牧強度已超過其放牧閾值,這導致生態系統退化并造成嚴重的土壤碳損失。若在全球實施放牧優化管理,在最優情景下放牧地的理論最大累計固碳潛力約為630億噸碳(圖1)。在我國青藏高原和內蒙古地區的放牧強度均未到達其最優水平,優化放牧管理的理論累計固碳潛力約為8~21億噸碳。

本研究評估了全球優化放牧管理的固碳潛力,修正了IPCC報告關于放牧固碳潛力的評估結果。研究表明優化放牧管理具有較大的氣候減緩潛力,為相關政策制定提供了科學支撐。

圖1 最優放牧強度情景下全球放牧地的固碳潛力。a-b,全球最優放牧強度的空間分布;c-d,最優情景下放牧地的固碳潛力大小;e,當前放牧強度與最優放牧強度之間的差異;f,全球需要增加或降低放牧強度以達到最優放牧強度的放牧地面積。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-01957-9