雅魯藏布大峽谷山地降水過程研究取得系列重要成果

第二次青藏科考水汽通道科考分隊的科考隊員近五年來在雅魯藏布大峽谷周邊開展了山地水汽輸送和強降水的觀測研究,布設(shè)了雅魯藏布水汽通道綜合觀測網(wǎng)(圖1),綜合分析收集自該觀測網(wǎng)的觀測數(shù)據(jù),在水汽輸送、云降水過程及山地地氣相互作用研究方面取得了一系列重要科學(xué)成果。近日,國際氣象學(xué)領(lǐng)域Top期刊《Bulletin of the American Meteorological Society》(BAMS)發(fā)表了該科考分隊關(guān)于雅魯藏布大峽谷強降雨過程的研究成果。

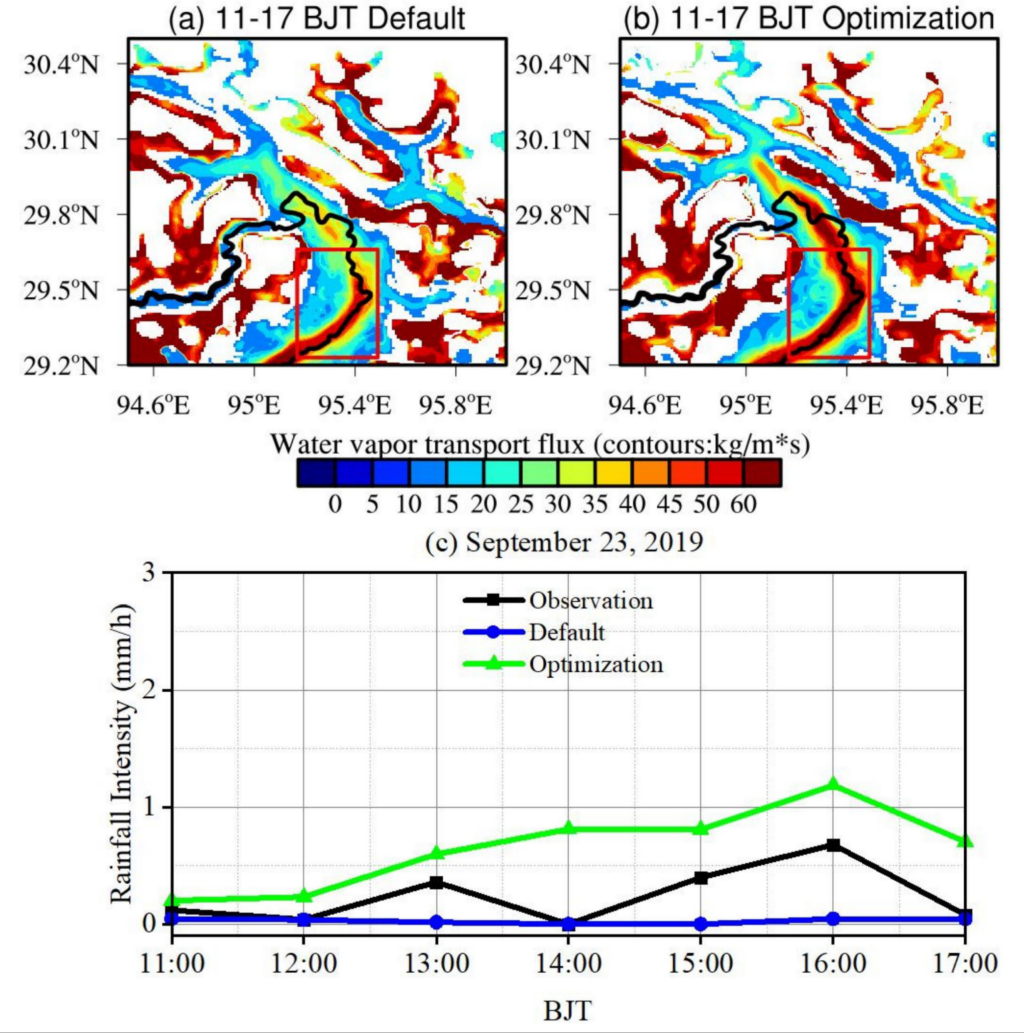

文章第一作者中國科學(xué)院青藏高原研究所地氣作用與氣候效應(yīng)陳學(xué)龍研究員介紹,科考分隊在大峽谷建立雨量筒以及水汽變化觀測網(wǎng)用于研究水汽輸送變化對極端降水的影響(圖2,圖3)。藏東南地區(qū)降水的微物理特征與低海拔地區(qū)存在明顯差異,該研究證實了目前降水?dāng)?shù)值模型里云微物理參數(shù)化在青藏高原的不適應(yīng)性。研究結(jié)果證明,GPM衛(wèi)星降水?dāng)?shù)據(jù)在大峽谷地區(qū)存在干偏差。復(fù)雜山地強降水模擬是強降水預(yù)報的難點,科考隊利用WRF和綜合觀測網(wǎng)數(shù)據(jù),檢驗了不同云降水方案的優(yōu)劣性。結(jié)果表明,當(dāng)采用特定云降水和地形拖曳參數(shù)化方案的高分辨率數(shù)值模型能捕捉大峽谷內(nèi)的風(fēng)場和水汽輸送時,該模型對于該地區(qū)強降水能做出準確預(yù)報(圖4),上述研究成果為提升大峽谷地區(qū)復(fù)雜降水預(yù)報精確性提供了重要參考。

論文系統(tǒng)闡述了雅魯藏布大峽谷水汽通道觀測研究平臺建立的科學(xué)目標、站網(wǎng)設(shè)計、觀測要素等詳情及取得的亮點研究成果,以“Investigation of Precipitation Process in the Water Vapor Channel of the Yarlung Zsangbo Grand Canyon”為題在BAMS上發(fā)表。

中國科學(xué)院青藏高原研究所馬耀明研究員、陳學(xué)龍研究員為共同通訊作者。該研究獲得第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究(2019QZKK0105, 2019QZKK0103)和國家自然科學(xué)基金(41975009)和的聯(lián)合資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1175/BAMS-D-23-0001.1

雅魯藏布水汽通道綜合觀測網(wǎng)公開數(shù)據(jù)下載鏈接為:http://data.tpdc.ac.cn/zh-hans/disallow/e68f1de1-3a13-4ae1-90e0-9e3a3f57f912/

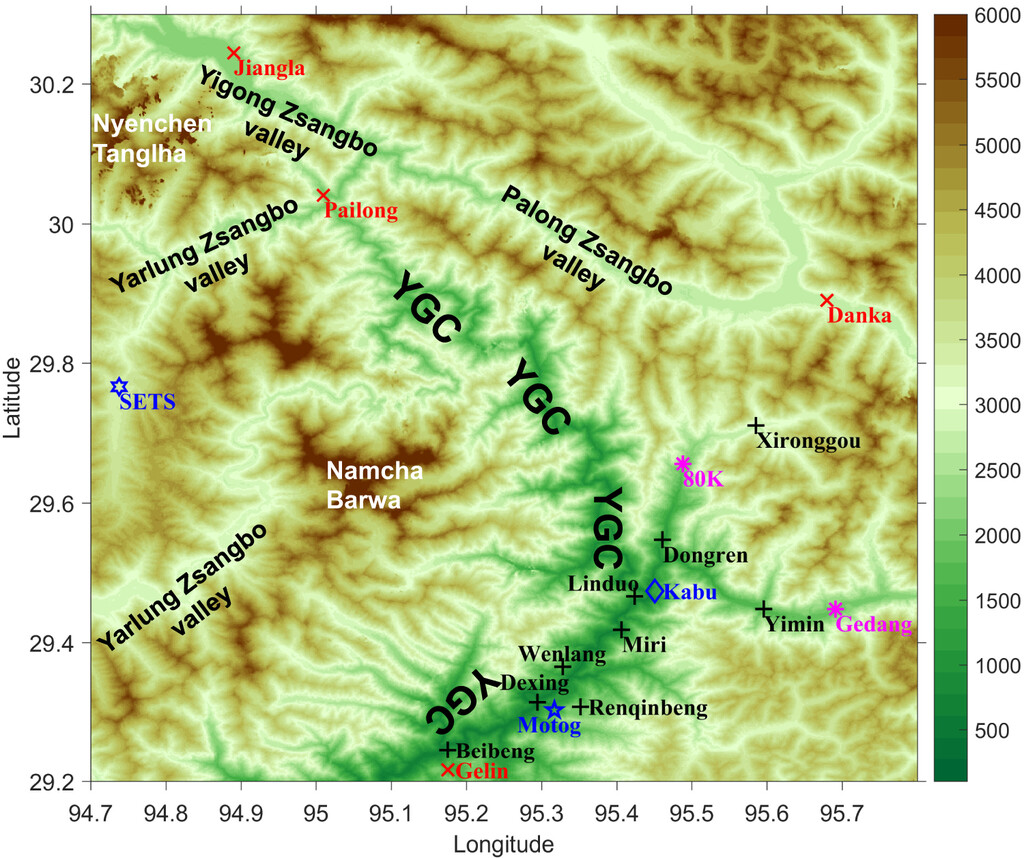

圖1 雅魯藏布大峽谷(YGC)山地降水過程觀測站布設(shè)位置

背景顏色顯示地形(單位:m),黑色+表示雨量筒站。紅色×符號表示安裝了GPS水汽儀、渦度協(xié)方差和雨量筒的站點,紫色*表示使用自動氣象站和雨量筒的站,藍色五角星表示安裝了GPS水汽儀、渦度協(xié)方差、雨滴譜儀、云雷達、微雨雷達、微波輻射計、無線電探空、全天空相機和雨量筒的地點,藍色菱形表示安裝了GPS水汽儀、渦度協(xié)方差、微波輻射計、無線電探空儀、全天空相機和雨量筒的站點,藍色六角形表示安裝了GPS水汽儀、渦度協(xié)方差、微波輻射計、無線電探空、全天空相機、微雨雷達、雨滴譜儀和雨量筒的站點。

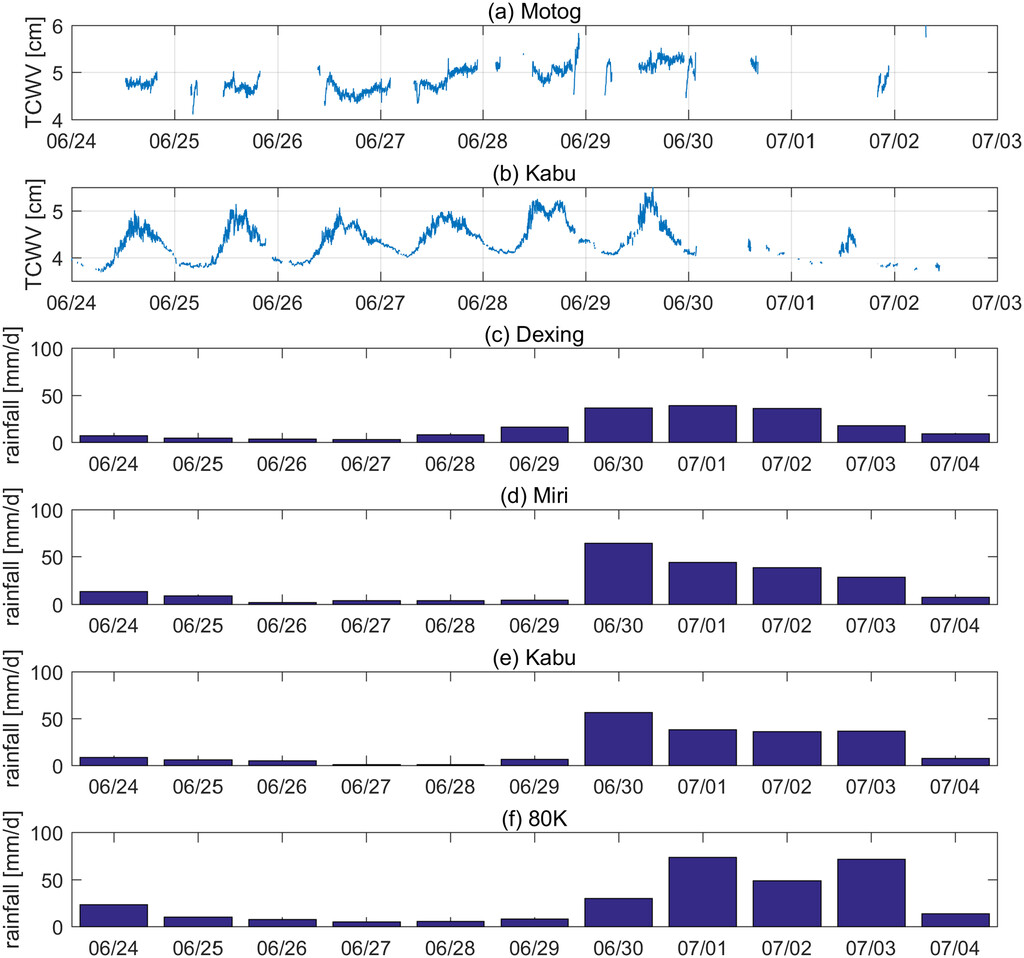

圖2 ?大峽谷入口(a,墨脫)和中部(b,卡布)站點觀測到的柱水汽量(TCWV;單位:cm)以及大峽谷內(nèi)不同位置觀測的日降水量的變化(c, d, e, 和f),顯示時間段為2021年6月24日至7月4日觀測到的2021年最強降雨過程。

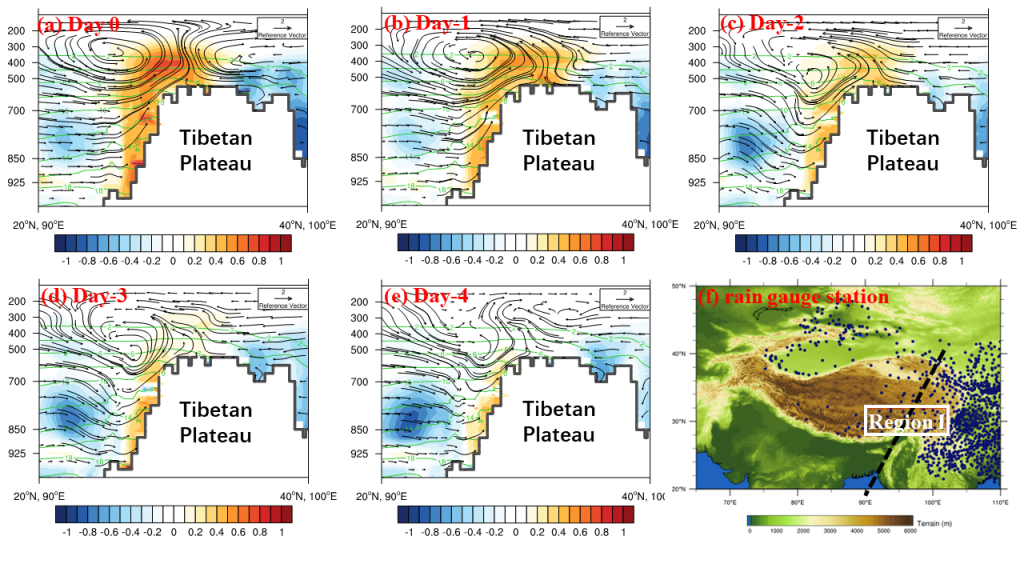

圖3藏東南(Region 1)極端降水發(fā)生前一至四天的濕度(填充色)與環(huán)流(黑色箭頭)異常的高度-經(jīng)向的垂直剖面(從20°N/90°E到40°N/100°E),Day0為發(fā)生極端降水日。

圖4 高分辨率WRF模型(1 km網(wǎng)格)優(yōu)化前后模擬的水汽輸送通量(a和b)和降水模擬的評估(c),模擬時間段為2019年9月23日11:00-17:00,降雨量觀測采用了背崩、米日、東仁、卡布和80K站點雨量筒數(shù)據(jù)的平均值。