地震后樹木生長變化揭示圈層相互作用機制

2024年2月20日,“生態系統與生態安全”任務“森林和灌叢生態系統與資源管理”專題研究團隊在國際著名學術期刊《自然地球科學》(Nature Geoscience)上發表了關于地震干擾對山地森林樹木生長影響的最新成果。中國科學院青藏高原研究所高姍副研究員為第一作者,中國科學院青藏高原研究所梁爾源研究員為論文通訊作者。

樹輪具有空間分布廣泛、時間分辨率高以及連續性強的特點,可以記錄長期環境變化信息,是研究地震干擾對生態系統影響的天然載體。國際樹木年輪庫中的樹輪采樣點往往以研究氣候響應為目的,大多取自森林邊緣,競爭水平弱,且避開損傷扭曲明顯的樹木,應用于研究地震干擾時,能更多反映立地環境的變化。

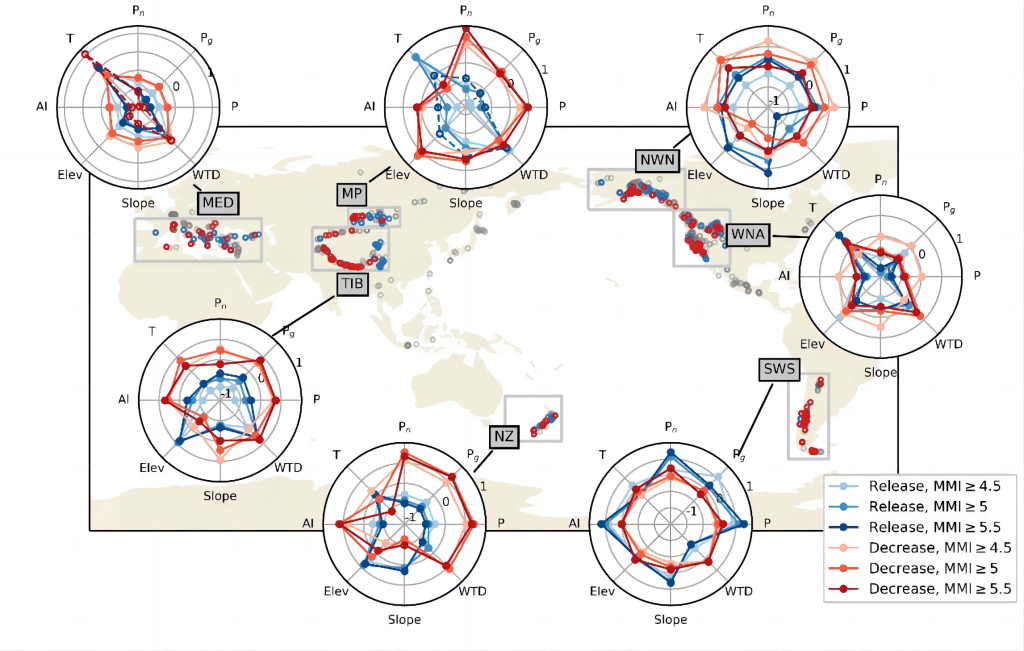

研究團隊通過建立全球樹輪年表與1900年以來地震事件的時空聯系,應用樹輪寬度序列中分離出的干擾信息,在劃分的七個研究區內探究了地震對樹木生長的影響。研究發現,雖然地震影響具有一定的隨機性與復雜性,但在大空間尺度上,震后出現生長增加與減少的樣點,在氣候條件或地形特征上存在明顯的差異(圖1)。

圖1 不同區域地震后樹木生長發生明顯變化樣點的環境特征

值得注意的是,在中緯度多個研究區內,地震后多年平均樹木生長量增加的樣點主要分布在降水較少或不利于降水儲存的地區;而在降水量較大的地區,地震后多年平均樹木生長量普遍下降,說明地震干擾后,樹木生長的長期變化與立地土壤水分的變化有關。

在樹木生長增加的地區,地震后樹木生長對生長季降水的響應變得更加敏感,指示生長季降水利用率升高。此外在強震后,遙感觀測的土壤水與降水相關性減弱,指示震后土壤含水量增加。這可能是因為地震產生地表裂隙,同時樹木根部或巖石與土壤的接觸面發生松動,有利于大孔隙流的形成,增加生長季降水入滲;在降水較多的地區,過度增加的入滲則會引發土壤侵蝕和養分淋失,不利于樹木生長。

該研究表明,強震可通過改變地表結構,影響降水再分配過程,從而影響長期樹木生長趨勢,揭示了巖石圈-大氣圈-生物圈多圈層鏈式響應及時空過程,是體現地球系統過程與功能的典型案例。同時,該研究強調了樹輪的時(長時間跨度)空(多圈層連接)隧道作用,是打破圈層隔離,理解地球系統復雜性的重要研究載體。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41561-024-01380-x