氣候變暖加劇全球冰川失穩(wěn)災害過程

持續(xù)的全球變暖和冰凍圈融化造成高寒山區(qū)環(huán)境不穩(wěn)定性加劇。近幾十年來,全球范圍內(nèi)以冰崩和冰湖潰決洪水為代表的災害事件頻繁發(fā)生,造成大量基礎設施破壞和居民生命財產(chǎn)損失。與冰川失穩(wěn)相關的災害過程一般具有流動性強、相態(tài)轉變復雜和易形成鏈式災害等特點。由于其局部范圍內(nèi)的發(fā)生頻率相對較低,而且還受到觀測偏差和地震、火山活動等非氣候因素的影響,過去的研究很難揭示冰川失穩(wěn)災害過程頻率與氣候變化之間的確切聯(lián)系。

在這項研究中,通過梳理文獻報道的災害事件,構建了全球第一個冰川失穩(wěn)災害清單。1901-2019年,全球共記錄了727起冰川失穩(wěn)災害事件。

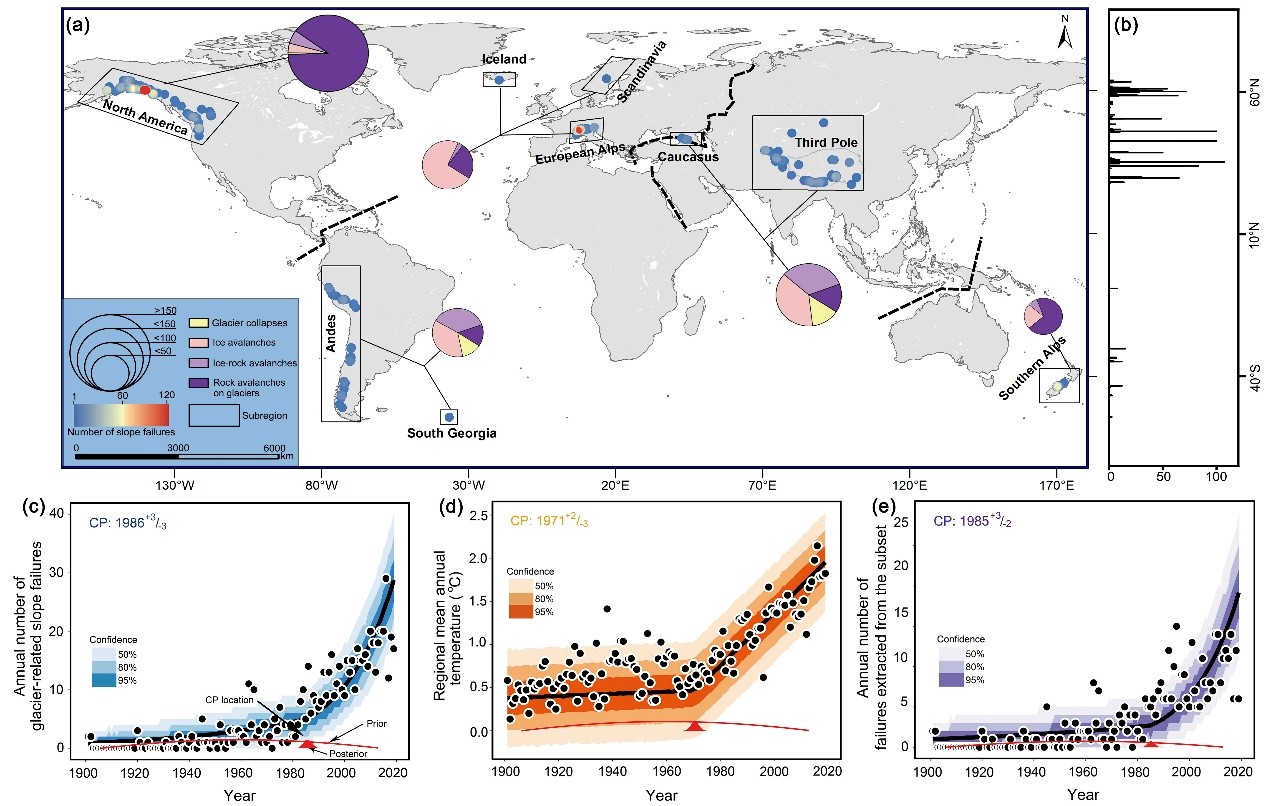

圖1. 全球冰川失穩(wěn)災害時空分布特征及其與氣候變暖之間的聯(lián)系。(a)災害事件在全球5個子區(qū)域的分布;(b)災害事件的體積隨緯度分布特征;(c)貝葉斯間斷點模型揭示的1901–2019年間災害頻率變化趨勢;(d)貝葉斯間斷點模型揭示的1901–2019年區(qū)域氣溫變化趨勢;(e)災害事件子集的發(fā)生頻率變化,用來揭示數(shù)據(jù)庫完整性和趨勢偏差。

在剔除了受地震和火山活動影響的事件后,冰川失穩(wěn)災害頻率從1960–1979年的平均每年3.4起增加到2000–2019年的16.3起,增長了約五倍。貝葉斯回歸模型估計的變化點出現(xiàn)在1986+3/-3。從這時起,報告的災害發(fā)生頻率以每年0.4起的速度增加。同時,觀察到地區(qū)年平均氣溫在1970年代之前略有波動,之后出現(xiàn)了明顯的突變,變化點在1971+2/-3。這一趨勢與災害發(fā)生頻率的變化一致,但明顯延遲了約15年。總體而言,這些相關性和滯后性揭示了氣候變暖是驅動全球冰川失穩(wěn)災害發(fā)生的主要因子。

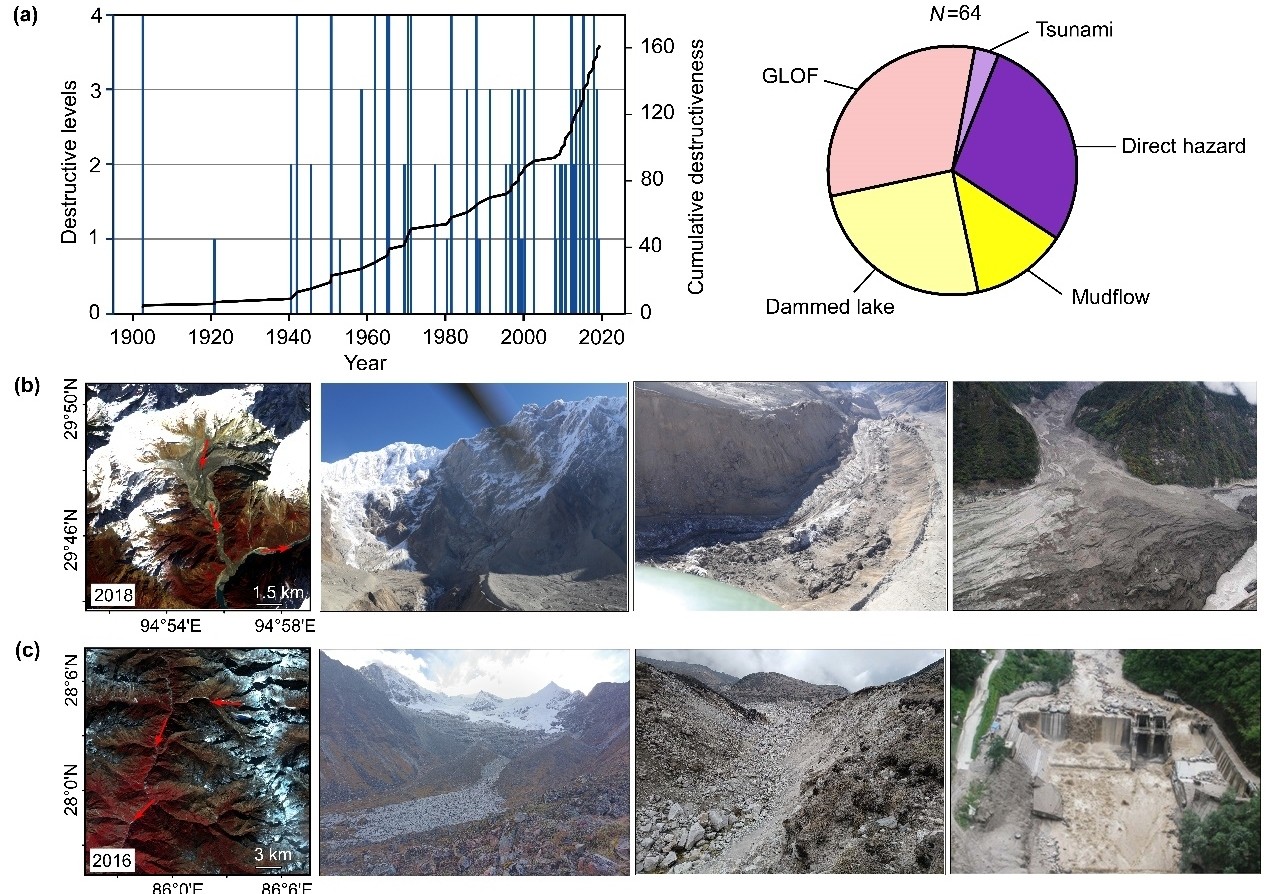

此外,采用經(jīng)驗方法將災害的破壞性分為五個等級,并進一步研究了1901–2019年間災害造成的損失變化。結果顯示,在1940–2009年間,這些事件的破壞性保持穩(wěn)定。然而在2010–2019年間破壞性事件突然增多,出現(xiàn)了更多的人員傷亡事件。喜馬拉雅山脈、藏東南和秘魯安第斯山脈地區(qū)是受此類事件影響最嚴重的地區(qū)。三分之二以上的破壞性事件伴隨著如泥石流(12.5%)、堰塞湖(25%)、冰湖潰決(31.3%)和湖/海嘯(3.1%)等鏈式災害過程。

圖2. 冰川失穩(wěn)災害的破壞性。(a)破壞性變化與鏈式災害類型;(b)2018年藏東南色東普冰崩與(c)2016年喜馬拉雅貢巴通沙錯冰湖潰決洪水鏈式災害過程。

近日,該成果以“Increasing frequency and destructiveness of glacier-related slope failures under global warming”為題發(fā)表在《Science Bulletin》上。研究獲得第二次青藏高原綜合科學考察與研究計劃(2019QZKK0208)、中國科學院國際伙伴計劃(131C11KYSB20200029)、拉薩河地球系統(tǒng)科考平臺(LEMON)等項目的支持。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.09.042