COVID-19封鎖:以獨(dú)特視角審視大氣污染對(duì)喜馬拉雅冰雪變暗的異質(zhì)性影響

在氣候變化的影響下,喜馬拉雅山的冰雪近幾十年來退化速度在加快,但冰雪表面的礦物塵、黑碳和有機(jī)碳在內(nèi)的吸光顆粒吸收太陽能量,由此產(chǎn)生的對(duì)雪的輻射強(qiáng)迫(RFSLAPs)在很大程度上也促進(jìn)了冰川的退化,這些吸光顆粒很大一部分來自于人類排放,然而,人為污染物排放是如何通過運(yùn)輸影響喜馬拉雅地區(qū)的RFSLAPs,目前尚不清楚。新冠疫情創(chuàng)造了一個(gè)自然實(shí)驗(yàn)環(huán)境,2020年3月25日至5月31日的印度全國(guó)封鎖減少了經(jīng)濟(jì)和交通活動(dòng),排放的吸光顆粒物大幅減少。

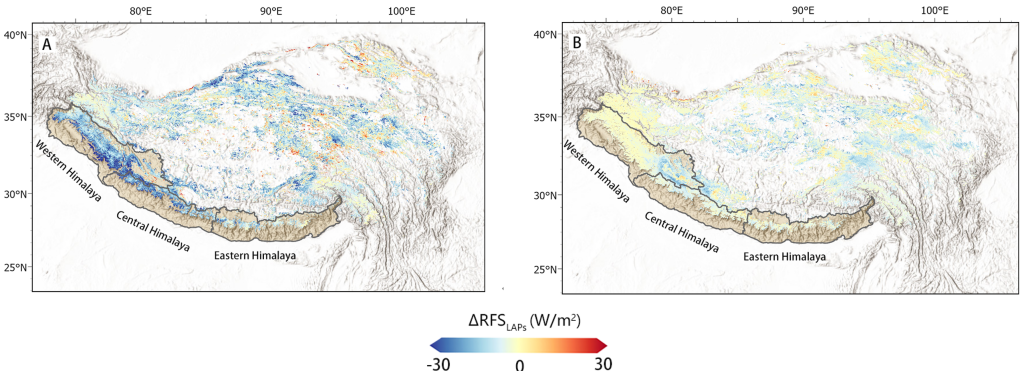

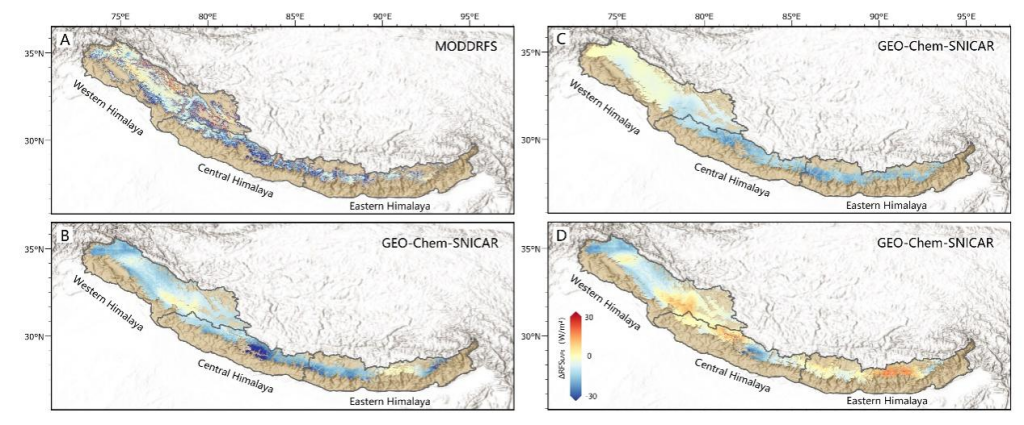

北京師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)部張立強(qiáng)研究團(tuán)隊(duì)利用來自中分辨率成像光譜儀和臭氧監(jiān)測(cè)儀器的多個(gè)衛(wèi)星數(shù)據(jù),以及一個(gè)耦合的大氣-化學(xué)-雪模型(GEOS-Chem-SNICAR),探究印度半島顆粒污染短時(shí)大幅減少對(duì)消融的影響。研究表明,與2017年-2019年相比,喜馬拉雅地區(qū)2020年4-5月份吸光顆粒對(duì)雪的輻射強(qiáng)迫同比減少了7.85 W/m2(圖1),其中71.6%歸因于印度疫情封鎖期間人類排放顆粒物的減少,喜馬拉雅東部的RFSLAPs對(duì)印度人類活動(dòng)的變化更敏感,而西部和中部,尤其是西部,更多受到來自于中亞的自然源粉塵的影響(圖2)。封鎖導(dǎo)致的輻射強(qiáng)迫的減少可能已經(jīng)阻止了27百萬噸的冰雪融化。研究結(jié)果強(qiáng)調(diào)了印度人為排放對(duì)喜馬拉雅山冰雪消退的貢獻(xiàn)。

圖1青藏高原2020年RFSLAPs與2017-2019年同期差值,A)為印度封鎖期間,B)為印度封鎖前

圖2 2020年4月與2019年4月喜馬拉雅地區(qū)RFSLAPs差值,A)和B)分別來著于MODDRFS-RFSLAPs數(shù)據(jù)和GEO-CHEM-SNICAR模擬,C)和D)分別代表GEO-CHEM-SNICAR模擬結(jié)果中由人類排放變化導(dǎo)致的和氣象因素導(dǎo)致的RFSLAPs的變化

研究成果以“The COVID-19 lockdown: a unique perspective into heterogeneous impacts of transboundary pollution on snow and ice darkening across the Himalayas”為題在發(fā)表在PNAS NEXUS 第2期。北京師范大學(xué)在讀博士生侯正陽、李洋為第一作者,張立強(qiáng)教授為通訊作者,合作作者包括北京師范大學(xué)宋長(zhǎng)青教授、中國(guó)科學(xué)院地理科學(xué)與自然資源研究所周成虎院士、北京大學(xué)林金泰教授、北京師范大學(xué)渠瀛副教授、高培超副教授,中國(guó)地質(zhì)大學(xué)王躍賓副教授,以及北京師范大學(xué)碩士生姚昕。本研究受第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究(2019QZKK0608 和 2019QZKK0604)·資助。