地球“第三極”高寒草地固碳能力在持續增強

青藏高原因其獨特的地形地貌被譽為地球“第三極”。高寒草地是青藏高原的主要植被類型,總面積約為146萬km2,主要分為高寒草原和高寒草甸。由于高海拔、寒冷、半干旱氣候、強烈的太陽輻射、貧瘠的土壤以及短暫的生長季等,高寒草地生態系統對氣候變化非常脆弱且敏感。研究表明,近幾十年來青藏高原的升溫速率約為全球同期的兩倍,降水也呈顯著增加趨勢,整體呈現出“暖濕化”。氣候變暖不僅會增加總初級生產力并延長生長季節,還會增加生態系統呼吸。因此,圍繞這兩個過程存在許多不確定性,使得量化兩者差值的青藏高原高寒草地凈生態系統碳交換量(NEE)變得具有挑戰性。

鑒于氣候變化背景下青藏高原碳循環的重要意義,許多學者使用模型評估了青藏高原的NEE。總的來說,這些模型在估計值的大小和空間分布上存在較大的差異。這主要是因為驅動碳循環模型的參數需要大量的實測數據,如通量觀測數據,但是地面觀測數據的稀缺和不均勻分布常常導致模型結果準確性有限。這使得我們對青藏高原高寒草地NEE的時空動態和調控機制了解不足,限制了我們評估潛在碳-氣候反饋的能力。

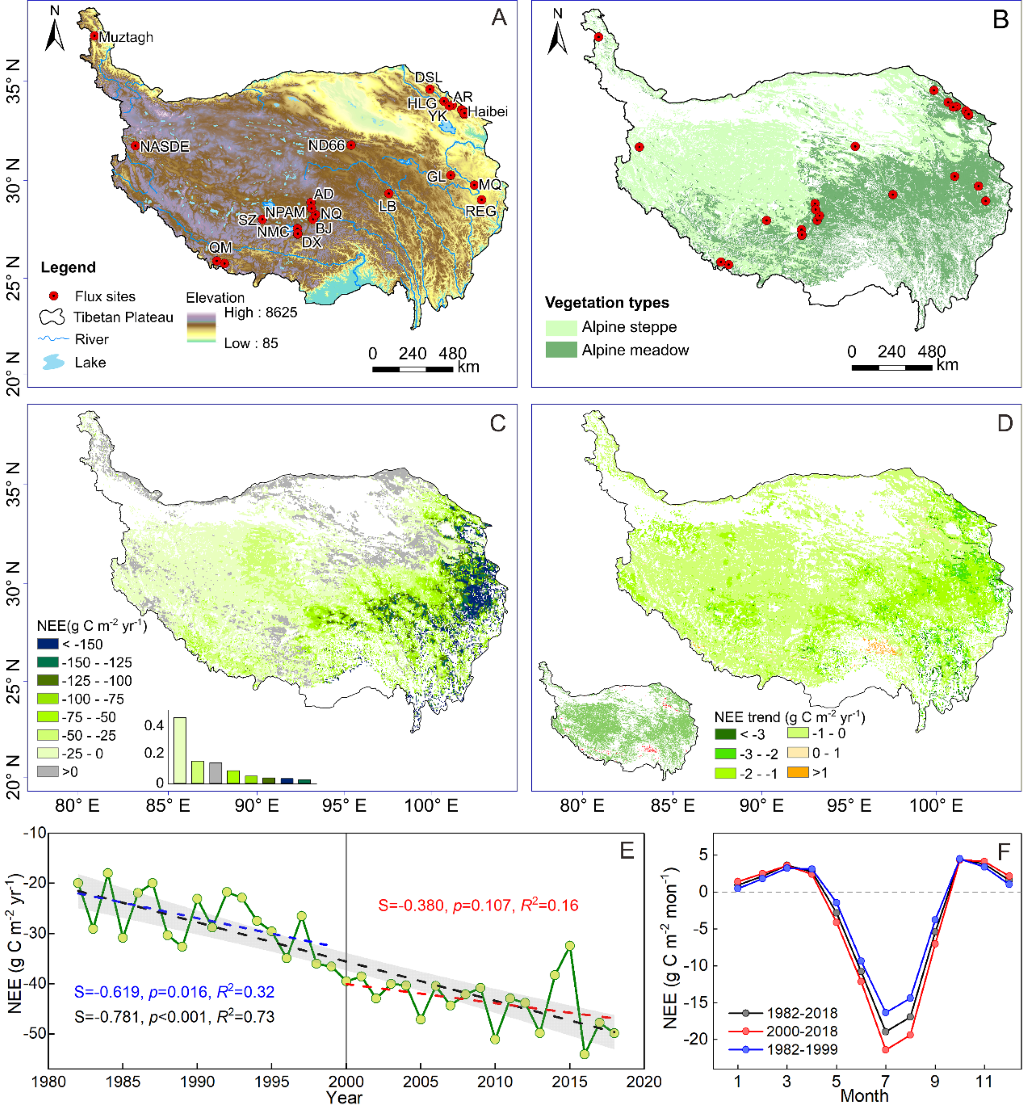

針對這個科學問題,第二次青藏科考“西風-季風協同作用及其影響”任務“地氣相互作用及其氣候效應”專題、中國科學院青藏高原研究所馬耀明研究員團隊聯合北京大學、美國新罕布什爾大學、美國康奈爾大學及成都理工大學,利用青藏高原25個通量觀測站點的長期觀測數據、衛星遙感和再分析數據及機器學習方法,闡釋了青藏高原高寒草地NEE的時空變化模式和調控機制。結果表明:空間格局由高原東部和東北部的較強碳匯向西呈階梯狀逐漸減小為弱碳匯或碳源。在1982年至2018年期間,高寒草地的碳封存量范圍從26.39到79.19 Tg C yr-1,并以每年1.14 Tg C的增長速率增加。高寒草原區域NEE的變化趨勢傾向于由降水量來主導,而高寒草甸區域則傾向于由溫度來調控。在氣候暖濕化的背景下,青藏高原高寒草地的碳封存能力在持續增強。

北京時間5月18日,該研究成果以“Persistent and enhanced carbon sequestration capacity of alpine grasslands on the Earth’s Third Pole”為題發表在國際知名期刊《Science Advances》上。中科院青藏高原所博士畢業生王玉陽為第一作者(現為北京大學博士后),馬耀明研究員和陳學龍研究員為共同通訊作者。該研究獲得了第二次青藏高原綜合科學考察研究(項目號:2019QZKK0103)等項目的共同資助。

文章鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.ade6875

圖1. 青藏高原高寒草地NEE的空間預測和時間趨勢。(A)青藏高原高寒草地的通量觀測站分布和地形圖;(B)高寒草地植被類型分布圖;(C)1982-2018年均NEE空間分布圖;(D)1982-2018年NEE趨勢的空間分布圖;(E)1982年至2018年區域年均NEE的時間變化;(F)1982年至2018年的月均NEE變化。

圖2. 青藏高原典型高寒草地碳通量觀測站點圖