草地生態(tài)系統(tǒng)碳匯對放牧強度的響應理論

5月4日,國際環(huán)境科學與生態(tài)學領(lǐng)域重要期刊Carbon Research發(fā)表了西北農(nóng)林科技大學黃土高原土壤侵蝕與旱地農(nóng)業(yè)國家重點實驗室水土過程與調(diào)控團隊研究成果Carbon in Chinese grasslands: meta-analysis and theory of grazing effects,報道了放牧對草地生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力的影響研究。

全球變化背景下,放牧是影響草地生態(tài)系統(tǒng)土壤健康和碳匯能力的重要管理因素。草地類型、放牧強度和放牧持續(xù)時間均會影響草地生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力,然而,這些因素如何綜合影響草地生態(tài)系統(tǒng)的碳匯能力尚缺少系統(tǒng)的理論研究。

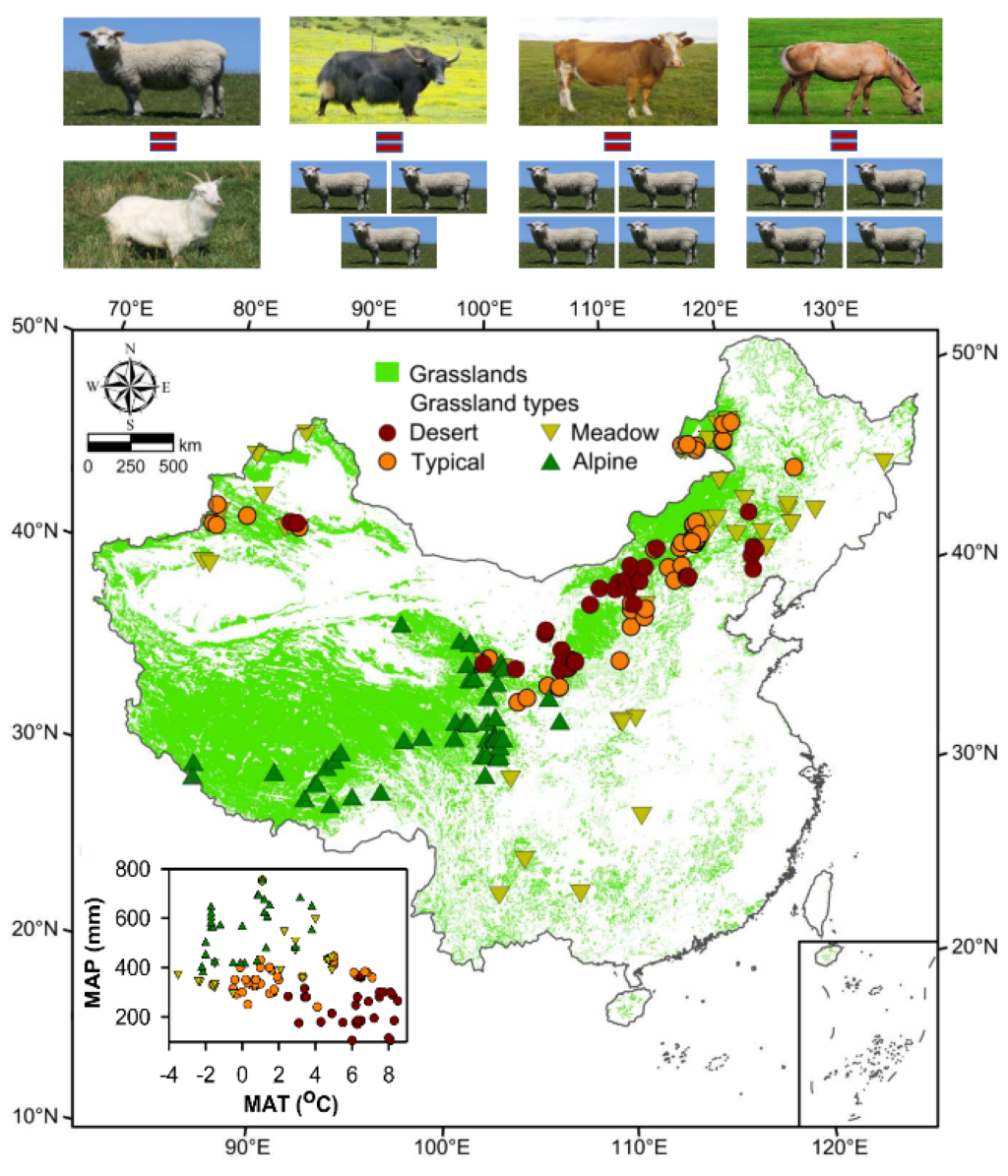

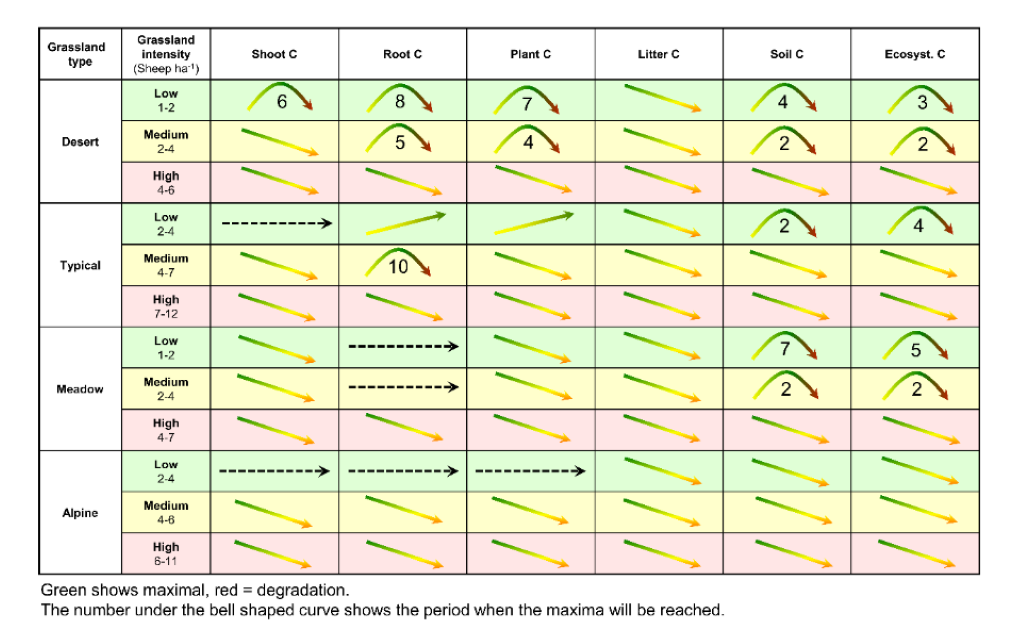

基于上述科學問題,本研究基于全國216個樣點數(shù)據(jù)(圖1),發(fā)現(xiàn)受草地類型和放牧強度的制約,放牧后草地碳儲量呈現(xiàn)“先增加后降低、基本穩(wěn)定、逐漸降低”3種變化規(guī)律(圖2)。總體上,輕度放牧可以維持甚至增加草地生態(tài)系統(tǒng)的碳儲量,過度放牧會降低所有草地生態(tài)系統(tǒng)的碳儲量(包括植物、凋落物和土壤),年均減少約1.4噸/公頃,且這些碳損失需要較長時間才能恢復。對未退化的草地來說,從碳匯功能維持或者提高的角度,輕度放牧和中度放牧是青藏高原高寒草地(<7羊/公頃)較好的放牧強度。發(fā)現(xiàn)“適度干擾假說”適合于未退化草地,若草地已經(jīng)處于退化階段,即使輕度放牧也會加劇草地進一步退化,即符合“動態(tài)不平衡假說”(圖3),如青藏高原地區(qū)的高寒草地, 且青藏高原高寒草地非生長季進行放牧比生長季進行放牧更有利于生態(tài)系統(tǒng)固碳。

總之,草地放牧是一把雙刃劍。一方面,適當?shù)墓芾恚ㄝp度或中度放牧)可以維持甚至增加碳儲量。另一方面,人類引起的過度放牧會導致植被和土壤的迅速退化,導致大量的碳損失。制定草地放牧制度(即強度和持續(xù)時間)時必須考慮具體的草地特征,以確保穩(wěn)定的生產(chǎn)率和最佳的生態(tài)系統(tǒng)固碳效益。研究成果對揭示青藏高原放牧強度變化的環(huán)境效應(固碳)這一關(guān)鍵科學問題提供了科學依據(jù)。

西北農(nóng)林科技大學鄧蕾研究員為論文第一作者,論文作者還包括西班牙巴塞羅那自治大學、魁北克大學、中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心、中國科學院地理科學與資源研究所、中國科學院地球環(huán)境研究所、寧夏大學、甘肅農(nóng)業(yè)大學和德國哥廷根大學相關(guān)科研人員。該研究獲第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0603)等項目共同資助。

論文鏈接如下:https://link.springer.com/article/10.1007/s44246-023-00051-7

圖1 數(shù)據(jù)采樣點分布(216個樣點4種主要草地類型)

圖2 不同草地類型三種放牧強度下草地碳儲量對放牧周期的響應規(guī)律

圖3 草地碳儲量對放牧強度響應的概念模型