科考揭示聯合國可持續發展目標視角下 的可持發展水平及影響因素

2023年3月13日,“區域綠色發展途徑”任務“高原氣候資料稀缺地區氣候變化及其影響與應對”專題研究團隊,在國際著名學術期刊《自然-通訊》(Nature Communications)上發表了關于中國省級區域可持續發展水平、空間格局及影響因素的最新研究成果。北京師范大學韓東妮博士生為論文第一作者,北京師范大學于德永教授為論文通訊作者。

聯合國可持續發展目標(SDGs)解決了可持續發展面臨的一些系統性障礙,并期望在社會、經濟和環境發展之間取得平衡,在維持環境可持續性的同時,改善和提高人類福祉,是在可持續發展領域取得的重大成就。然而,這些目標、具體目標和行動指標涵蓋的廣泛范圍對政策制定者和決策者如何執行提出了重大挑戰。因此,需要越來越多的努力制定本地化的可持續發展目標,研究可持續發展目標社會、經濟和環境維度之間的復雜作用,促進彼此之間的協同并克服可能存在的權衡。

本研究從社會-生態系統耦合的整體性出發,構建了基于安全且公正運行空間與SDGs框架下多層次人類福祉耦合的區域可持續發展評估方法,揭示了中國省級區域可持續發展的水平、空間格局及影響因素。首先,研究團隊提出了SDGs視角下環境績效與人類福祉之間的耦合關系評估框架(圖1);其次,提出了區域可持續發展的水平、時空格局及影響因素評估方法;進而評估了中國省級行政區2000-2018年環境績效和人類福祉的耦合關系;最后揭示了2000-2018年中國省級行政區可持續發展的水平、時空格局及影響因素。

圖1 SDGs視角下環境績效與人類福祉之間的耦合關系評估框架

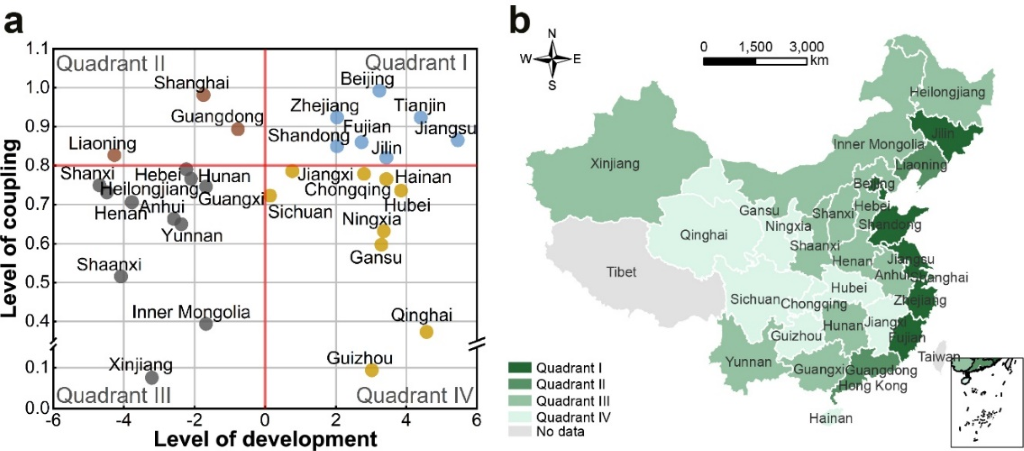

研究團隊根據2000-2018年環境績效和人類福祉耦合協調度的大小和變化趨勢度將中國省級行政區可持續發展分為四種發展模式,對應四個象限(圖2),結果表明中國還沒有完全實現可持續發展,但大多數省份在可持續發展的環境、社會、經濟維度都取得了顯著進步。

圖2 2000-2018年中國省級行政區可持續發展水平(a)與空間分布格局(b)。

分析發現,青藏高原地區的云南省和新疆維吾爾自治區位于第III象限,環境與人類福祉非協調耦合且變化趨勢不顯著,即環境和社會經濟發展的耦合協調程度還較低,且近18年來相互關系總體改善趨勢不夠顯著。第III象限環境績效和人類福祉耦合協調度動態變化的影響因素按貢獻率大小依次為相對濕度、生態建設工程、植被指數(NDVI)、人口數量、草地面積、森林面積、太陽輻射、固定資產投資、城市人口密度、年降水量、城市化率。青海省、甘肅省、四川省位于第Ⅳ象限,即環境與人類福祉非協調耦合但變化趨勢顯著向好,即環境和社會經濟發展的耦合協調程度雖然較低,環境和社會經濟發展存在權衡作用,但近18年來相互關系總體改善趨勢顯著。

本研究還針對中國省級行政區所處象限的可持續發展水平和影響因素,提出了向可持續發展轉型和過渡的四種調控對策,即:針對第I象限省份提出了環境和社會經濟的協同發展對策,針對第II象限省份提出了環境和社會經濟的升級發展策略;針對第III象限省份提出了環境和社會經濟轉型發展策略;針對第Ⅳ象限省份提出了環境和社會經濟補短板發展策略。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-37073-z