青藏高原土地系統對氣候變化主張的精細響應

近日,北京師范大學地理科學學部地理數據與應用分析中心團隊與美國太平洋西北國家實驗室合作在Cell Press細胞出版社旗下期刊iScience上發表了題為“Fulfilling global climate pledges can lead to major increase in forest land on Tibetan Plateau”的文章。北京師范大學地理科學學部地理數據與應用分析中心高培超副教授、高怡凡碩士生以及美國太平洋西北國家實驗室(Pacific Northwest National Laboratory, PNNL)科學家Yang Ou為本文共同第一作者。北京師范大學地理科學學部宋長青教授、PNNL科學家Haewon McJeon為共同通訊作者,合作者包括北京師范大學地理科學學部地理信息科學專業本科生張瀟丹、地理數據與應用分析中心副教授葉思菁、博士生王元慧。論文的首席聯系人為宋長青教授。

研究發現:全球各國在第26屆聯合國氣候變化大會前發布的氣候主張(致力于將本世紀溫升控制于1.5度),將導致對世界第三極青藏高原的林地面積需求增加。新增面積占2020年青藏高原林地面積的9.4%,面積大于歐洲國家比利時整個國土面積,是青藏高原從2010年到2020年新增林地面積的11.4倍。新增面積主要集中在青藏高原東部、亞洲最長河流長江的源頭區。由于青藏高原是為近20億人口提供可靠水源的亞洲水塔,該研究表明可能需要對青藏高原的長江源頭區部分采用更積極的環境管理和生態保護與恢復措施。

背景介紹

2015年《巴黎協定》的長期目標是將全球平均氣溫較前工業化時期上升幅度控制在2℃以內,并努力將溫度上升幅度限制在1.5℃以內。此外,各締約方被要求公布可體現其遵循減少溫室氣體排放目標雄心的國家自主貢獻行動計劃(Nationally Determined Contributions,NDCs),并每五年重新審視他們對減緩氣候變化的承諾(pledges)。到2021年在英國格拉斯哥(Glasgow)召開的第26屆聯合國氣候變化大會(the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties,COP26)結束時,共有154個締約方提交了新的氣候承諾(updated pledges)。在COP26會議上達成的《格拉斯哥氣候公約》增加了將地球溫升限制在1.5℃以下的雄心。針對這些氣候承諾,科學界提出了兩個重要的問題,一是這些氣候承諾是否能將地球溫升限制在目標范圍以內,二是這些氣候承諾對地球溫度以外的長期影響是什么。對于第一個問題,多個國際團隊進行了大量模擬來嘗試作答,揭示了更新的氣候承諾和溫升目標之間的差距。對于第二個問題,由于土地在實現各國氣候承諾中的重要貢獻,研究人員調查了土地利用/覆被對氣候變化的空間響應,但當前“自上而下”和“自下而上”的土地變化模擬都無法在各國氣候承諾與土地空間響應之間建立連接。

面對此問題,北京師范大學地理科學學部地理數據與應用分析中心團隊與美國太平洋西北國家實驗室形成合作,提出了一種能夠探索土地系統對氣候承諾產生何種空間響應的研究框架。本研究中,該框架被用于探討“格拉斯哥氣候承諾”對青藏高原土地系統的長遠影響。此處,“格拉斯哥氣候承諾”指在COP26前各國提出的一系列氣候承諾,這些承諾旨在實現到2100年將溫度上升幅度控制在2℃(甚至1.5℃)以內的長期目標。青藏高原由于海拔較高,通常被人們稱為除南極和北極以外的世界第三極。該區域是世界上重要的生態服務供給區域,為人類提供著諸多類別生態系統服務,尤其是豐富的水資源。青藏高原是亞洲九大河流的源頭,為近20億人口提供可靠的水源,因此也被稱為亞洲水塔。

研究結果

一、全球和次大陸地區的土地需求保持穩定

本研究基于Ou等利用全球變化評估模型(Global Change Assessment Model,GCAM)中提出的五個情景,考慮不同氣候情景下不同土地系統的未來需求。五個情景具體為:參考-無政策情景、現行政策情景、當前政策-持續的雄心情景、更新的承諾-持續的雄心情景和更新的承諾-增加的雄心情景。

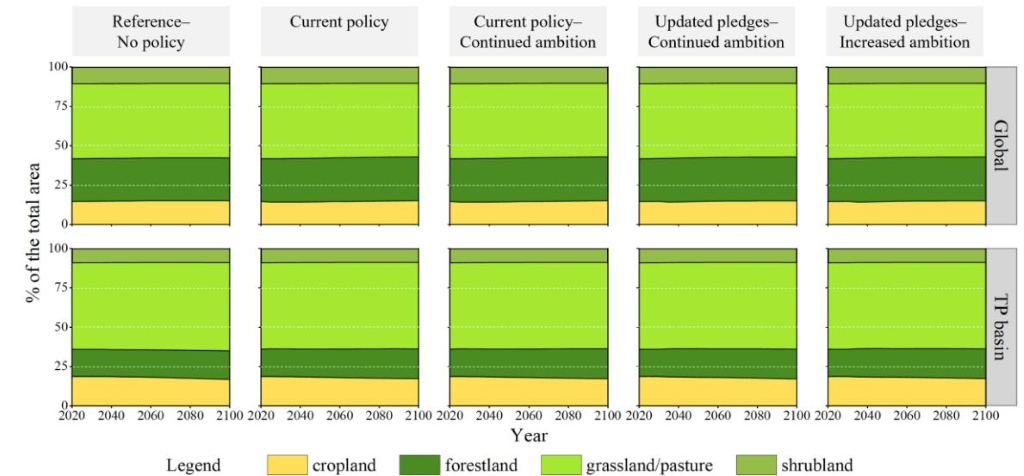

分析結果表明,全球和青藏高原流域的森林、草地/牧場、灌木地和耕地需求占比在未來不同情景下都保持穩定。草地/牧場在四個土地類別中需求最大(占四個土地類別總面積的48%),其次是森林(占27%)和耕地(占15%),而灌木地的需求最小(僅占11%)。在青藏高原流域尺度上,草地/牧場的需求仍是最大的,但其占比要高于全球尺度(占總需求的55%-56%),耕地是該區域的第二大需求類型(占19%)。該區域的土地需求結構也在各情景下均保持穩定,且四個土地類別需求的標準差均很小。

圖1 五種情景下,青藏高原流域的土地需求在全球和次大陸尺度上均保持穩定。

二、青藏高原各流域的未來土地需求趨勢

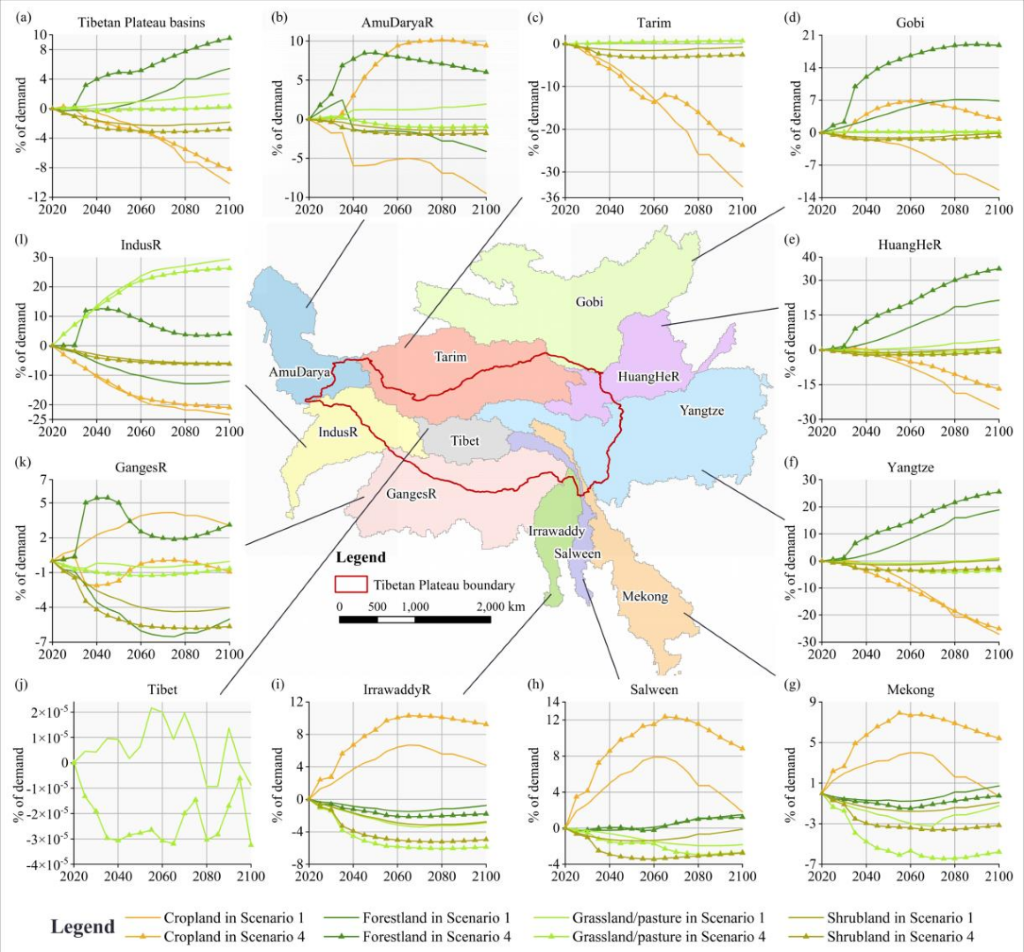

本研究探討了實現2℃全球溫度上升對未來青藏高原流域(根據GCAM定義)土地需求的長期影響。研究比較了更新的承諾-持續的雄心情景(以下簡稱“格拉斯哥承諾情景”)和參考-無政策情景兩種情況。格拉斯哥承諾情景使2℃的溫升上限成為可能,但1.5℃溫升目標被實現的概率極低。而參考-無政策情景則導致2℃溫升上限幾乎不可能實現。

本研究發現,盡管在青藏高原流域次大陸尺度上的土地需求占比保持穩定,但從某一土地需求的角度來看仍存在變化。具體而言,青藏高原流域的森林需求增加,耕地需求下降,這改變了研究區土地需求的占比排名。本研究還比較了各流域的土地需求,發現其中三個流域(Amu Darya, Ganges-Brahmaputra, Gobi Interior)的土地需求變化在兩種情景中呈現相反的趨勢。四個流域(Irrawaddy, Mekong, Salween, Tarim Interior)的土地需求變化趨勢與整個次大陸區域有明顯不同——如果2℃溫升上限的目標被實現,前三個流域的耕地需求總體呈上升趨勢,Tarim Interior流域的森林需求將在本世紀保持相對穩定,耕地需求大幅下降。

圖2 青藏高原流域整體尺度和各流域尺度兩種情景下,土地需求的變化。

三、2℃溫升情景下的土地需求將如何推動土地變化?

土地變化模擬通常有“自下而上”和“自上而下”兩套方案。“自下而上”的方案旨在模擬土地變化來滿足基于情景的土地需求;“自上而下”的方案是將現有的土地結構預測降尺度到單個或多種土地利用/覆蓋類型的地圖。但這兩套方案在連接各國氣候承諾與土地空間響應時都存在問題。“自下而上”的方案存在土地分類不一致的問題,即GCAM土地類型與常用土地覆蓋數據集(例如ESA CCI Land Cover數據和GlobeLand30數據)之間存在土地分類和數量的不一致。“自上而下”的方案需要土地系統的參考地圖,但是未來的參考地圖是不存在的,因此需要使用歷史年份的參考地圖進行預測。而GCAM源數據包括多個數據集,因此使用“自上而下”的方案進行預測會面臨嚴重的驗證問題。

因此,本研究提出了一種新框架,以探索GCAM模型中所預測土地需求推動的土地變化。該框架假定每種土地類型具有多種功能,例如一種土地類型不僅可以滿足特定面積的草地/牧場需求,還可以滿足部分的森林需求。這個多功能的假設更符合現實,并通過引入“土地系統”概念(混合類型的土地利用/覆被)來實現假設。在本研究中,建立了30種土地系統類型:3個密度級別和10種基本土地類型的組合。每種土地系統為GCAM預測的土地需求類型(即森林、草地/牧場、灌木地和耕地)提供部分面積。供需平衡的技術實現依賴于CLUMondo開源模型,但團隊在模型的有效性和效率方面進行了改進。

圖3 探索青藏高原土地系統對更新的氣候承諾的空間響應的總體框架。

四、青藏高原土地系統對2℃溫升情景的空間響應

本研究首先模擬了2010年到2020年間青藏高原土地系統的變化來驗證和評估上述框架。模擬的空間分辨率為1 km,主題分辨率為30種土地類型,這兩種分辨率在類似模擬中都是最高的。本研究也采用了總體精度(Overall accuracy)、Kappa系數(Kappa statistic)、位置Kappa系數(Kappa for location)、數量Kappa系數(Kappa for quantity)和品質因數(Figure of Merit)證明了提出的框架的優異性能。

完成對上述框架的驗證和評估后,本研究預測了2020年至2100年青藏高原土地系統在參考-無政策情景和格拉斯哥承諾情景下的土地系統變化。兩種情景下2100年的青藏高原土地系統的主導類別都是“草地”,該類別占據了青藏高原區域一半的面積。另一半的面積分別為以下土地系統類別:裸地(28.3%-28.5%),森林(10.8%-11.8%),冰/雪(4.8%-4.9%),水體(1.7%),耕地(1.2%-1.3%),灌木地(0.6%),濕地(0.4%-0.5%)和人造地表(0.1%)。兩種情景下2100年的土地系統與2020年不同之處在于耕地面積的減少,耕地面積兩個情景中分別下降了11.7%(參考-無政策情景)和15.2%(格拉斯哥承諾情景)。

兩個情景之間的差異主要在于草地、裸地和森林(青藏高原土地系統面積占比前三的主導類別),這凸顯了2℃溫升目標的影響。具體而言,在參考-無政策情景中,草地和裸地的面積分別比2020年增加了0.7%(10,278 km2)和0.2%(1,552 km2),而森林的面積則減少了0.4%(1,329 km2)。相反,在格拉斯哥承諾情景中,草地和裸地的面積分別減少了0.4%(6,029 km2)和0.8%(7,217 km2),而森林的面積則增加了9.4%(31,405 km2)。總的來說,森林的變化是2℃溫升目標對青藏高原土地系統最顯著的影響。

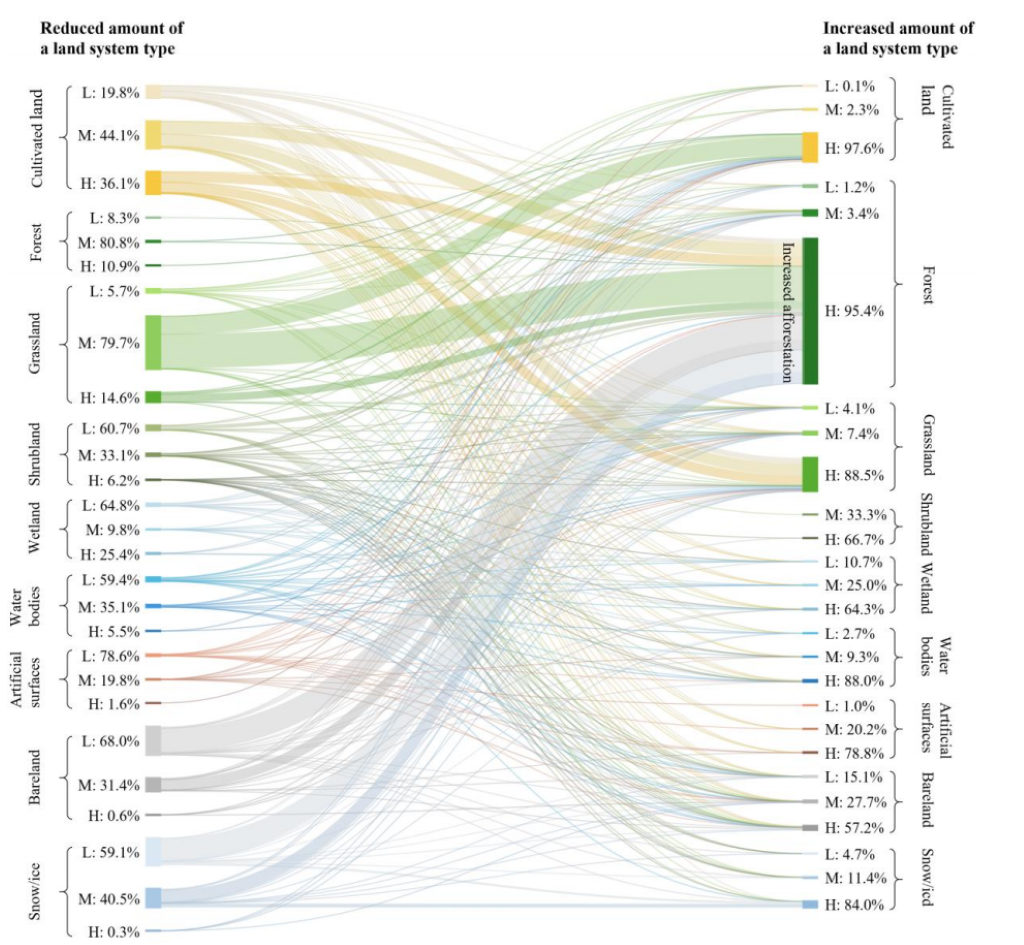

五、中密度的草地是增加的森林的最大來源

本研究發現了氣候變化對青藏高原土地系統中森林覆蓋率的影響。通過逐像元比較 2020年和格拉斯哥承諾情景下2100年青藏高原的土地系統,發現2100年森林的最主要來源是2020年的森林(占91.3%),其他來源包括草地、冰/雪、裸地和耕地,分別占比2.5%、2.0%、2.0%和1.6%。變為森林的草地,80.1%的面積屬于中密度,18.0%的面積屬于高密度,2.0%的面積屬于低密度。而變為森林的草地中,99.6%將轉變為高密度森林。相比之下,轉變為森林的冰/雪主要來自于低密度類別(62.5%)。這是因為高密度冰/雪通常位于高海拔地區,那里的氣候不適合樹木的生長。變為森林的裸地中,大部分面積(70.4%)來自于低密度類別,幾乎沒有高密度裸地轉變為森林(0.03%)。這表明,被劃分為裸地的像元內,土地類型越多樣化,其轉化為森林的潛力就越大。轉化為森林的耕地,在密度分類占比上更加均勻,低、中、高密度草地分別占比18.2%、45.3%和36.5%。通過比較兩個情景下2100年的青藏高原土地系統地圖,研究發現,在格拉斯哥承諾情景下,有90.4%的森林面積(329,237 km2)也是參考情景下的森林,剩余的3.4%、2.6%和2.2%的森林將分別轉變為草地、耕地和裸地。這表明將全球平均溫升控制在2℃以內,將會增加從草地、耕地和裸地向森林的轉化。

圖4 格拉斯哥承諾情景下2020-2100年青藏高原土地體系逐像素變換總結。

六、長江源頭地區的環境管理

研究發現了長江源頭地區需要更積極的環境管理。作者提取了每個流域與青藏高原之間重疊的區域,并分析了這些區域在2020年至2100年兩種情景下的土地系統變化,發現長江源頭地區值得關注。長江源頭地區是最大重疊區域之一,占青藏高原面積的16.8%。在所有重疊區域中,長江源頭地區的土地系統類型在從2020到2100年的兩種情景下,土地系統面積變化的差異最大。具體而言,為了在2100年實現2℃的溫升目標,長江源頭地區總需改變3.9%的面積(20,030 km2);而在另一種情景下,只需要改變0.4%的面積。

作者進一步分析了長江源頭地區的土地系統轉化,發現在格拉斯哥承諾情景下,發生變化的土地大部分(99.8%)轉化為森林,這些地區在2020年主要為草地(43.6%)、裸地(33.3%)和耕地(12.5%)。大多數(81.3%)發生轉化的草地為中密度草地。相比之下,發生轉換的裸地主要為低密度類別(69.2%),其次為中密度(30.8%)。這些研究結果表明在長江源頭地區需要實施更積極的環境管理政策,而政策的重點應放在森林保護、加強對低密度的裸地的利用和在中密度草地上植樹造林上。

七、陸地生態系統碳儲量的估算

作者還討論了青藏高原地區土地系統變化對陸地生態系統碳儲量的影響。經計算,青藏高原在2020年的碳儲量為18.6 Pg C,其中大部分來自土壤有機物(15.8 Pg C),地上和地下生物量的碳儲量分別為1.7和1.1 Pg C。分析每個流域與青藏高原之間重疊的區域的碳儲量,作者發現長江源頭地區的碳儲量高達4.6 Pg C,是青藏高原地區碳儲量的四分之一。另外在所有11個重疊區域中,長江源頭地區的碳密度最高,這都表明需要實施更積極的環境管理來保護長江源頭地區。

該研究還預測了氣候情景下未來的陸地生態系統碳儲量變化。參考-無政策情景下,從2020年到2100年,碳儲量將下降0.1%。相比之下,格拉斯哥氣候情景下,碳儲量將增加1.1%,其中長江源頭地區的碳儲量增加了3.0%,而恒河源頭地區的碳儲量在兩種情景下,將分別下降0.6%和增加1.5%。考慮到恒河源頭地區的碳儲量巨大,這種減少和增加之間的對比不容忽視,應更加強調該地區對亞洲和世界的生態系統服務。

結語

本研究提出了一種可以與GCAM共同使用的土地系統模擬模型,形成了能夠探索土地系統對世界各國氣候承諾之空間響應的研究框架。該模型通過一個實例,探討了全球減緩氣候變化對青藏高原土地系統的長期影響。研究發現,若將本世紀末的溫升控制在2℃,青藏高原的森林面積將增加9.4%(31,405 km2)。然而,歷史上森林面積的變化表明這樣的增加并不容易實現。研究還發現,長江源頭地區是全球變暖限制2℃目標下變化最大的地區之一。為了實現這一目標,長江源頭區域需要改變20,030 km2土地的用途。這些土地上發生的變化,幾乎全部是從草地、裸地和耕地到森林的轉變。這表明在該地區加強生態恢復和保護非常重要。目前中國已經設立了第一批國家公園,其中就有三江源國家公園,但仍需要擴大其覆蓋面積,同時在生態恢復計劃中應更加重視對中密度草地的植樹造林。

本研究受第二次青藏高原綜合考察研究(2019QZKK0608)、中國科學院“美麗中國生態文明建設科技工程”A類戰略性先導科技專項(XDA23100303)、國家自然科學基金(42271418、42171088)、地表過程與資源生態國家重點實驗室自主課題(2022-ZD-04)資助。

論文網址:https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(23)00441-8

DOI:https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106364