鼠兔類群在不同時間尺度雜交事件的基因組學效應和進化響應

在當今保護生物學領域,如何保育棲息地片段化不斷加劇的瀕危物種和地理小種群受到了學者的高度關注。人為輔助為地理隔離的種群提供與同種異域種群甚至是姐妹種雜交的機會,能夠促進基因流動,即遺傳拯救(genetic rescue),被認為是一種具有巨大潛力的有效物種保育手段。已有大量的研究表明,雜交能夠提高遺傳多樣性,促進新物種的分化和形成;但與此同時,雜交也可能通過引入受體種群不兼容的遺傳成分造成近交衰退和遠交衰退,對受體種群在經歷瓶頸效應以后的種群大小恢復產生負面影響。近交衰退在雜交后短期內出現不育、生殖力下降等現象能夠被觀測到,但是遠交衰退則可能會在雜種優勢、超親本進化等事件發生以后,經過很多代的持續繁衍才能展現出來。雜交事件究竟會給基因組帶來怎樣的影響?雜交后不同的時間可能在基因組上留下怎樣的印記?何種環境會造成受體種群大小的急劇下降?這些重要科學問題的解決亟待來自于自然種群的研究證據。

鼠兔類群在中新世早期至中期高度繁榮,但其從中新世晚期以來經歷了大量物種的滅絕和大范圍的棲息地喪失,目前僅剩一個孑遺屬,即鼠兔屬(Ochotona spp.)。鼠兔現生種主要分布在青藏高原及周邊高海拔的森林和草甸,僅有少數種類還存活于中亞和北美的高山環境。前期基于基因片段的研究顯示該屬中的鼠兔亞屬核基因樹和線粒體基因樹存在明顯的沖突,暗示不同種間可能存在廣泛的基因流動。因此,鼠兔屬動物成為研究上述科學問題的理想材料。

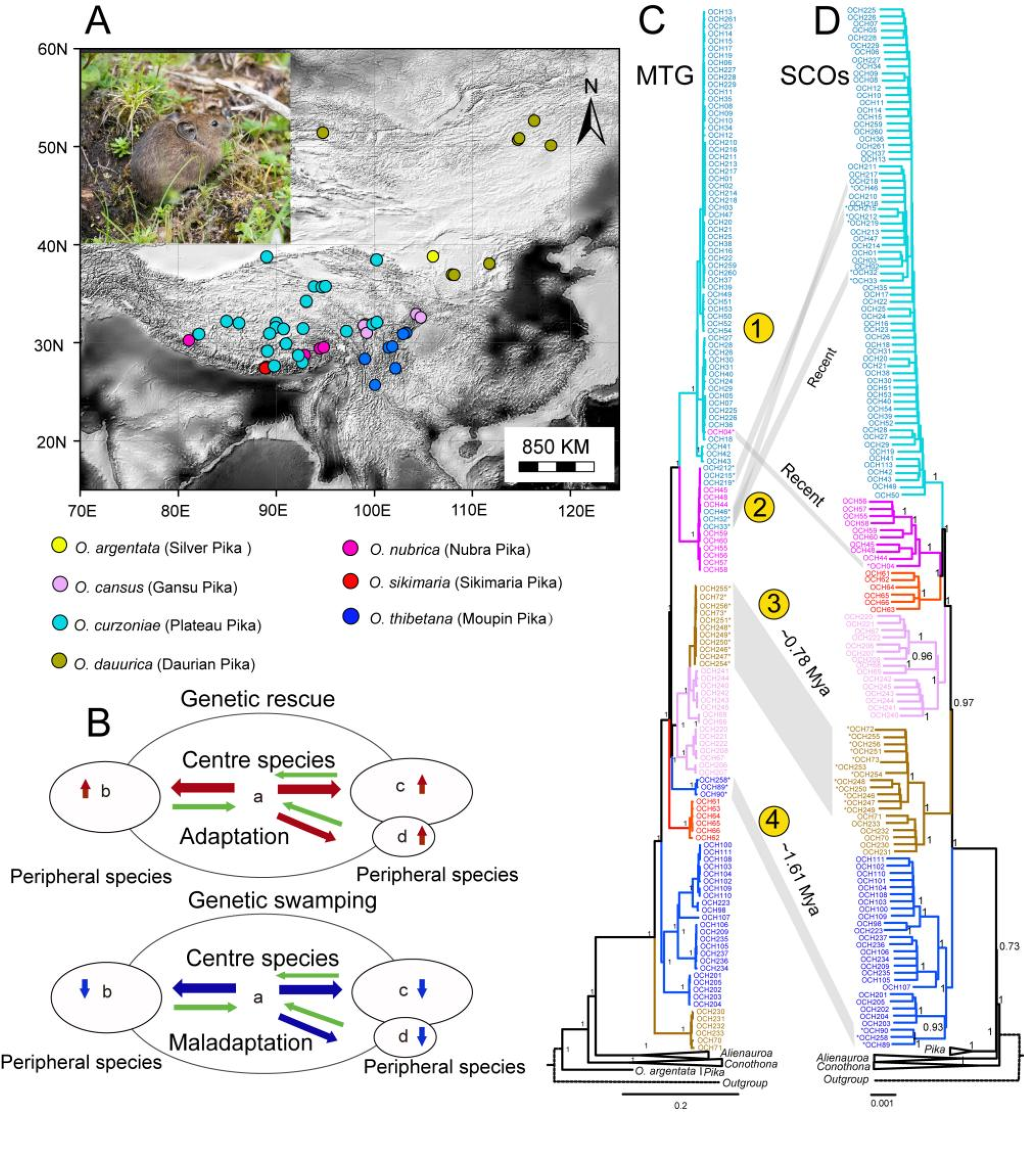

圖1. 鼠兔亞屬全基因組測序樣本的分布情況(A), 關于雜交的兩種不同假說(B)和鼠兔亞屬種間顯著的線粒體基因組與核基因組系統發育沖突(C-D)。

在最近的一項研究中,第二次青藏科考“生態安全屏障功能與優化體系”任務“自然保護地體系建設”專題科研團隊通過對鼠兔亞屬六個近緣種進行群體水平的全基因組測序(n=142)和分析,揭示了古基因滲透、譜系置換和雙向滲透等近緣種間雜交的幾個不同階段同時存在于這一類群中(圖1)。總體來看,由高原中心優勢種高原鼠兔(O. curzoniae)向周邊物種的基因流強度最大。貫穿整個更新世的基因漸滲歷史顯示雜交導致受體種群一開始遺傳變異增加,但隨后總體遺傳變異逐漸減少,僅有少量關鍵基因區段在受體種群中得以固定下來。此外,雜交信號強烈的種群遺傳載荷顯著高于雜交信號弱的種群。外緣基因滲入可能促進了三個青藏高原周邊物種藏鼠兔(O. thibetana),間顱鼠兔(O. cansus)和奴布拉鼠兔(O. nubrica)和高原中心物種高原鼠兔的種群大小恢復,這些種在氣候波動后經歷了物種分布范圍變化。然而,雜交事件未能推動分布于青藏高原東北緣至蒙古和俄羅斯南部的達烏爾鼠兔(O. dauurica)和青藏高原東南緣錫金鼠兔(O. sikimaria)在經歷瓶頸效應以后的種群恢復(圖2)。前者的棲息地受到了顯著的人為影響并遭受劇烈的環境變遷,而后者則是受到地理限制被高度隔離的物種,僅在中印邊境狹小的區域中生存,但同樣受到環境變化的強烈影響。此項研究結果強調了雜交產生的基因組學效應在不同時間尺度和環境背景下的差異,突顯了青藏高原在保護天空島物種關鍵進化過程中所發揮的重要作用;也揭示只有在環境相對穩定的情況下雜交才有利于種群的恢復,而在擾動強烈的區域雜交甚至可能加速物種的滅絕。此外,研究所鑒定出的雜交域同時也承載了其它生物類群雜交事件發生,這些區域因此具有重要的保護生物學潛在價值。

圖2. 鼠兔亞屬六個近緣種間的基因流動(A)、種群大小(B)與歷史種群波動(C)推測。

這項研究由中國科學院動物研究所動物進化與系統學院重點實驗室獸類學研究組與北京大學、俄羅斯科學院生態與進化研究所、英國帝國理工大學、中國科學院成都生物研究所、中國疾病預防控制研究中心等單位合作完成。楊奇森研究員、Alfried P. Vogler 教授和屈延華研究員為論文共同通訊作者。葛德燕副研究員、溫知新博士、Anderson Feijó博士、Andrey Lissovsky研究員和張蔚教授為論文共同一作。研究受到第二次青藏高原綜合科學考察綜研究等項目的支持。論文已在Molecular Biology and Evolution在線發表。論文詳細信息如下:

Ge DY#, Wen ZX#, Feijó A#, Lissovsky A.#, Zhang W.#, Cheng JL., Yan CC., She HS., Zhang DZ, Cheng YL., Lu L, Wu XL, Mu DP, Zhang YB, Xia L., Qu YH*, Vogler AP*, Yang QS*, Genomic Consequences of and Demographic Response to Pervasive Hybridization over Time in Climate-sensitive Pikas. Molecular Biology and Evolution. https://doi.org/10.1093/molbev/msac274