地下水補給顯著影響青藏高原西部湖泊水量平衡

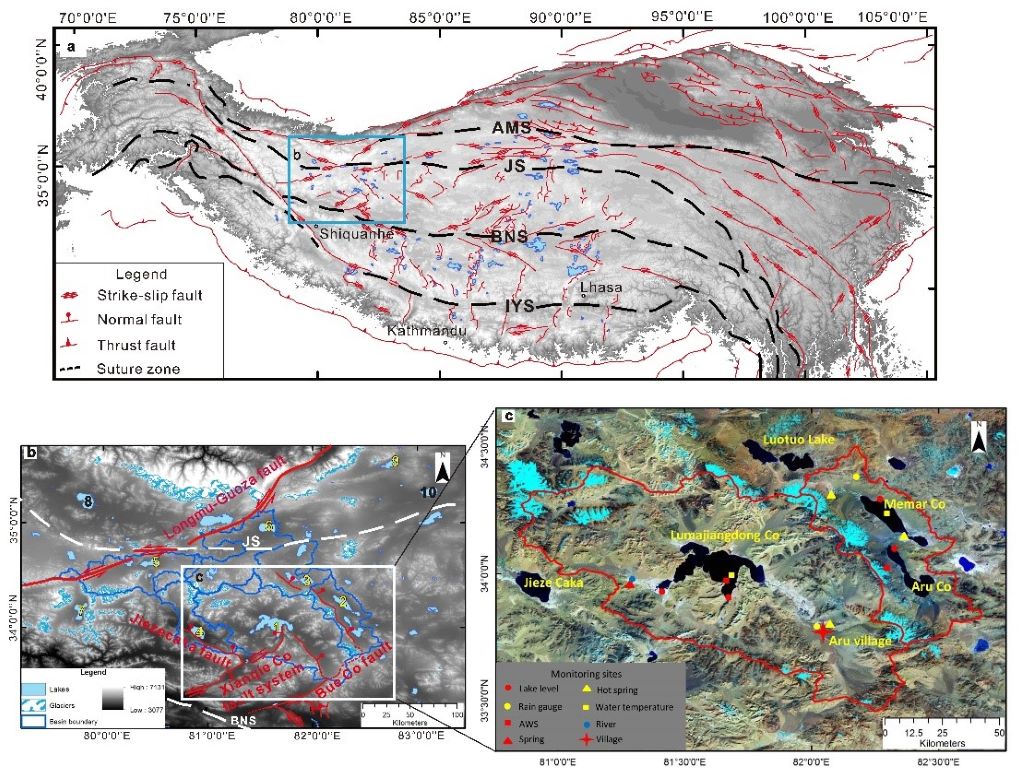

青藏高原分布著世界上海拔最高的湖泊群,是我國最主要的湖泊分布區之一。自上世紀90年代末以來,受降水增加和冰凍圈加速消融影響,青藏高原內陸區湖泊出現顯著擴張,影響了區域生態環境和周邊基礎設施。影響湖泊水量平衡的因素較多,如大氣降水、湖面蒸發、冰凍圈消融、地下水補給或滲漏等。由于缺少系統的水文氣象觀測資料,目前對高原湖泊水量平衡的研究大多側重地表水,難以直接監測和量化地下水對湖泊的補給。近日,中科院青藏高原所環境變化與多圈層過程團隊與合作者通過在青藏高原西部開展連續5年的湖水水位和水文氣象監測(圖1),發現地下水補給導致冬季湖面結冰期湖水水位出現顯著上漲,對青藏高原西部湖泊水量平衡影響顯著。

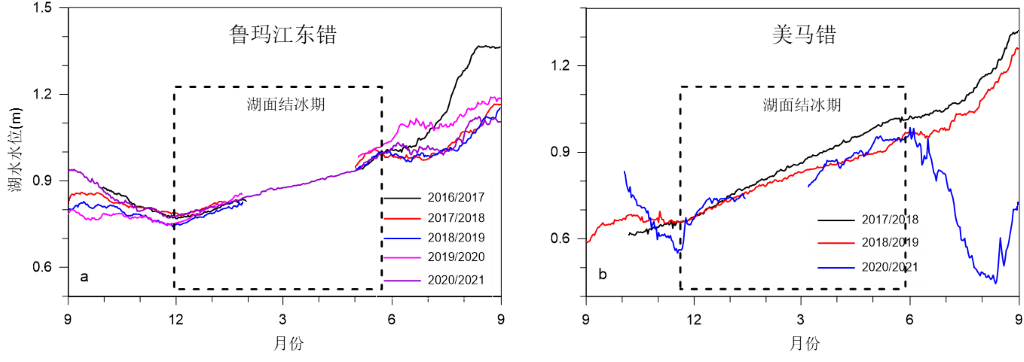

對于青藏高原大多數湖泊來說,冬季湖面結冰期湖水水位保持穩定或微弱下降,主要原因是冬季降雪、入湖徑流和湖面升華等影響水量平衡的各個分量對湖水水位影響有限。然而,最新的監測結果表明,青藏高原西部湖泊在湖面結冰期水位出現顯著上漲,如魯瑪江東錯、美馬錯、結則茶卡和龍木錯等。在魯瑪江東錯和美馬錯,湖面結冰期的水位上漲幅度可達0.25-0.35m,約占全年湖水水位升高值的一半(圖2)。綜合考慮冬季湖面降雪、入湖徑流和湖面升華等因素,科研人員發現冬季湖面結冰期水位上漲的主要原因是地下水補給,其補給量占流域內夏季總降水的13-25%。對全年湖水水量平衡的計算結果表明,地下水補給占總入湖流量的59-66%,說明地下水補給不僅對高原西部湖泊水量平衡起到關鍵作用,還是區域水循環的重要組成部分。

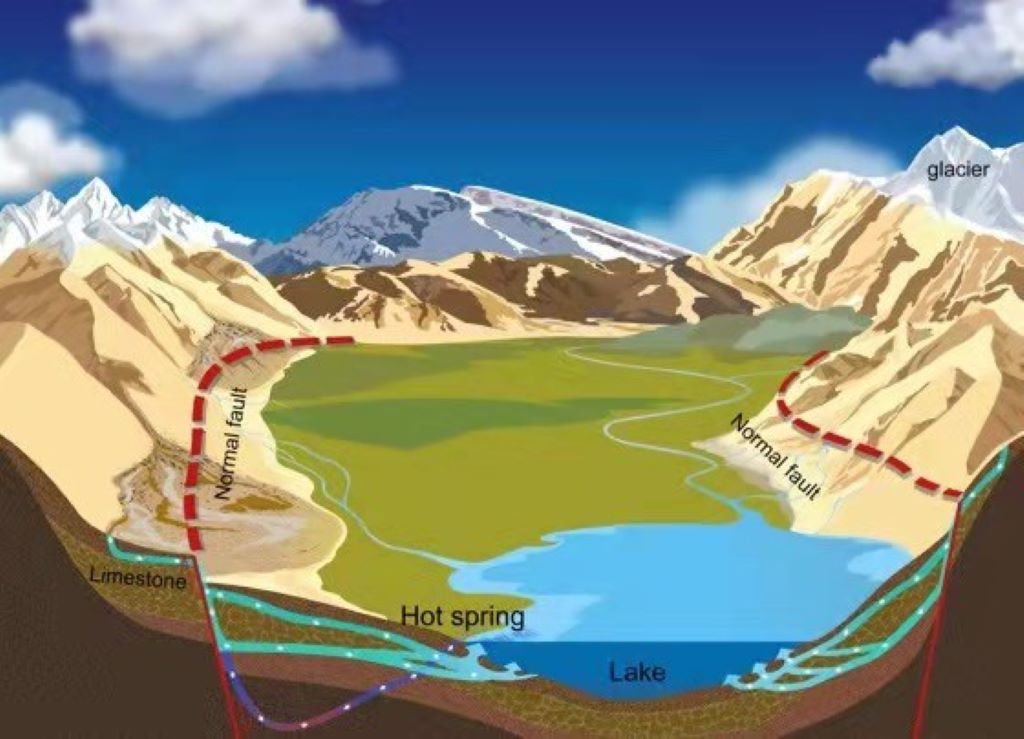

科研人員進一步分析發現,青藏高原西部地下水的形成可能與區域地質構造特征有關。研究區域基巖以石炭紀和二疊紀的灰巖為主,各個流域均分布有活動正斷層帶(圖1),有利于存儲和輸送地下水。高海拔地區的冰川、積雪融水通過活動斷層破碎帶補給地下水,并在低海拔地區匯入湖泊。由于地下水補給穩定且循環周期長,大量地下水補給甚至可以顯著改變高原西部湖泊水位季節甚至年際變化特征。這意味著具備類似地質構造和補給條件的其它湖泊也可能存在可觀的地下水補給,進而影響湖泊的季節和年際變化過程。

上述研究結果以“Critical role of groundwater inflow in sustaining lake water balance on the western Tibetan Plateau”為題,發表在《Geophysical Research Letters》上,我所類延斌副研究員為第一作者和通訊作者。青藏高原西部湖泊水位監測數據已在國家青藏高原科學數據中心網站共享(https://doi.org/10.11888/Terre.tpdc.272314)。本研究獲得第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0201)、國家自然科學基金委青藏高原地球系統基礎科學研究中心項目(41988101)和中國科學院A類戰略性先導科技專項(XDA2006020102)等資助。

論文鏈接:https://doi.org/10.1029/2022GL099268

圖1 研究區域地質構造圖和湖泊水量平衡觀測點位置

圖2 冬季湖面結冰期魯瑪江東錯和美馬錯湖水水位變化

圖3 研究區流域水循環示意圖