青藏高原草地變化與適應性管理

青藏高原高寒草地面積約占其總面積的54-70%,有近530萬人在這里生活,具有重要的生態(tài)-生產(chǎn)功能。由于氣候變化和人類活動,導致19-60%的天然草地處于不同程度的退化狀態(tài),包括物種組成顯著變化、生物多樣性降低、植被蓋度和生產(chǎn)力下降、土壤養(yǎng)分和有機質(zhì)下降等。然而,對氣候變化(如增溫增濕、氮沉降增加等)以及人類活動(如放牧、圍封、保護區(qū)建設、定居工程等)如何影響上述變化過程及其影響機制尚缺乏深入認識。第二次青藏科考隊通過系統(tǒng)研究190多篇有關文獻,系統(tǒng)綜述了氣候變化與人類活動對高寒草地的相對影響,并提出未來需要加強研究的問題和方向。

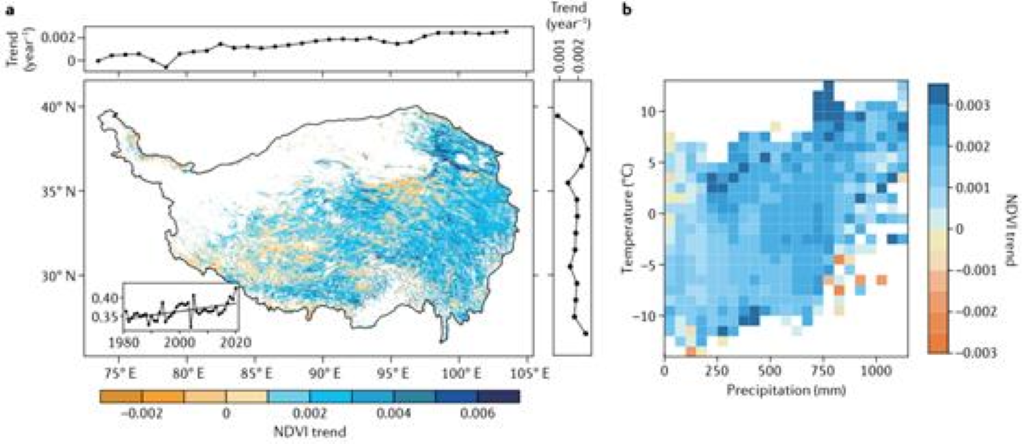

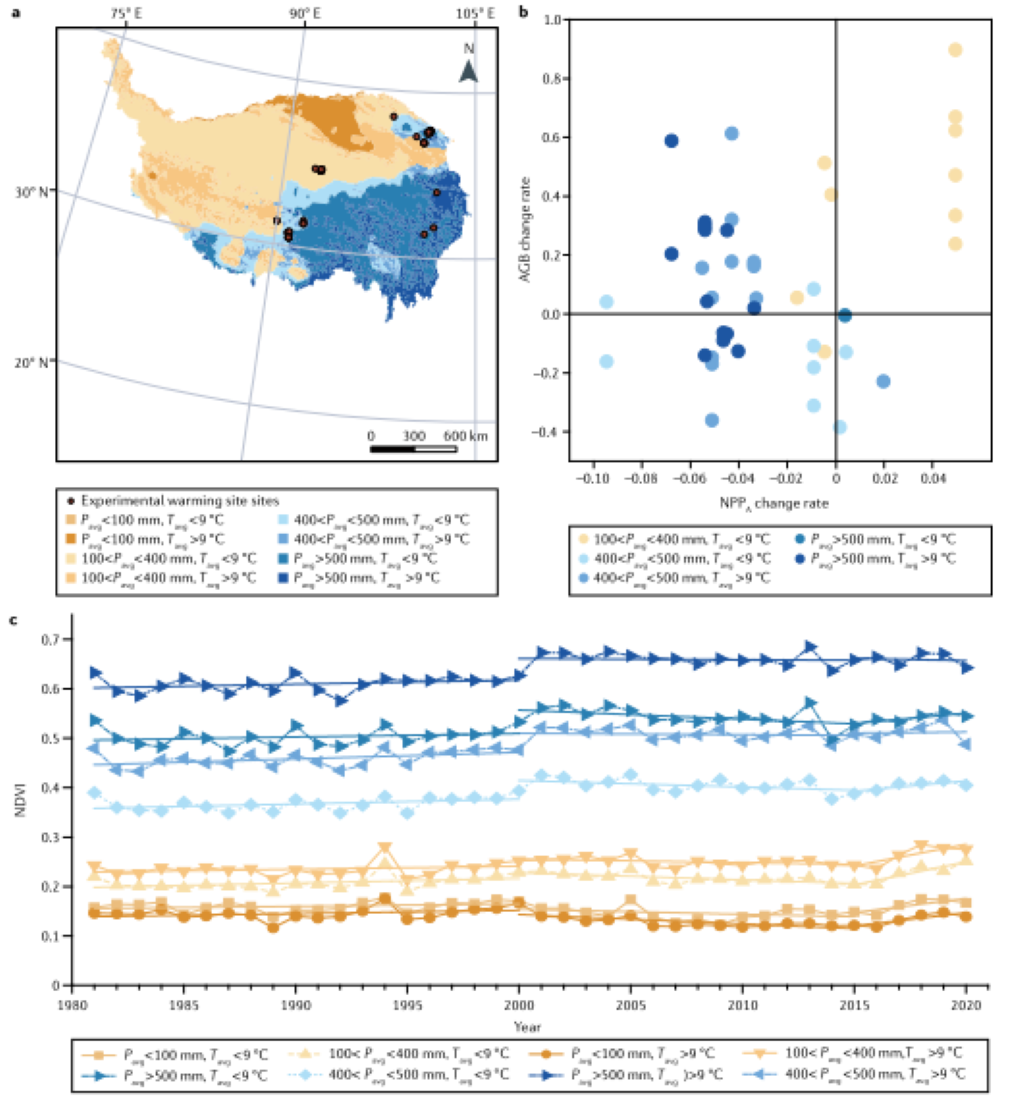

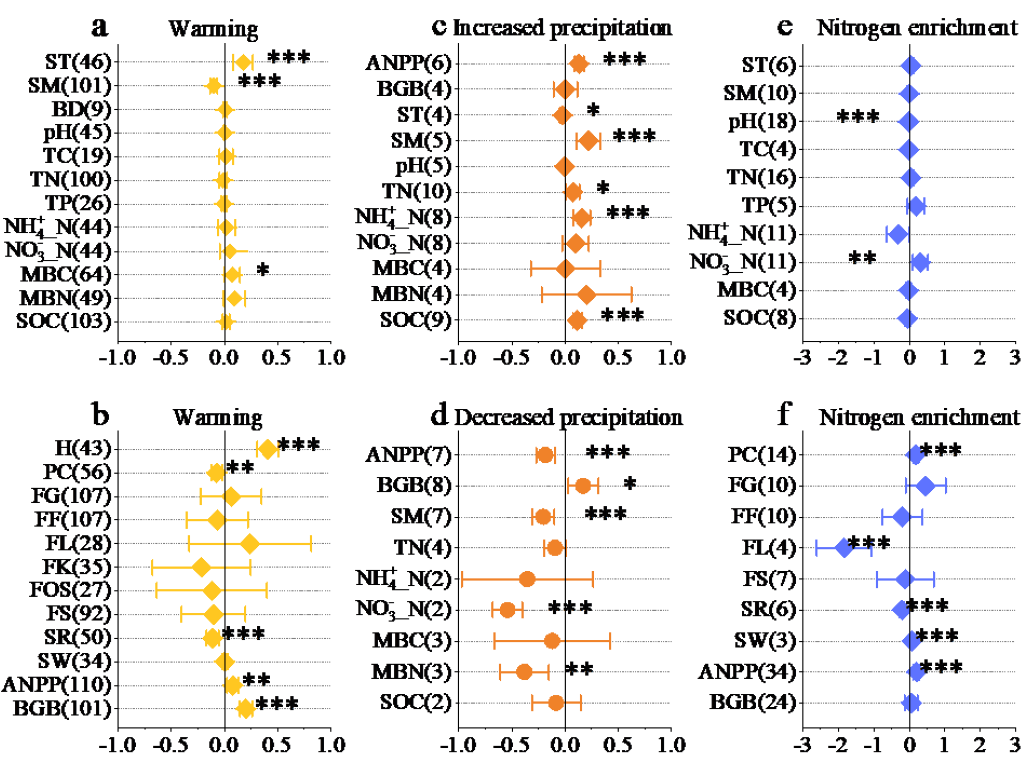

遙感數(shù)據(jù)分析結(jié)果表明,自上世紀80年代以來,高寒草地歸一化植被指數(shù)(NDVI)和生產(chǎn)力呈顯著增加趨勢,不同階段的變化趨勢不同,如2000-2015年期間NDVI有下降趨勢但不顯著,2015-2020年NDVI顯著增加(圖1)。這種變化趨勢具有明顯的空間異質(zhì)性(圖2)。現(xiàn)有研究結(jié)果表明,青藏高原東部地區(qū)由于水熱條件較好,NDVI和生產(chǎn)力顯著增加;西部地區(qū)不同研究尚未形成一致結(jié)果,主要原因可能是不同研究者所利用的數(shù)據(jù)來源不同所致。氣候變化和人類活動對上述變化的相對貢獻目前尚未有一致的結(jié)果(表1)。總體上,在水熱條件較好的東部地區(qū),人類活動(如過度放牧)影響更大,而在西部地區(qū)氣候變化的影響更大。

圖1 青藏高原高寒草地1981-2020年NDVI的時間變化

圖2 青藏高原草地分區(qū)和增溫試驗點(a)、地上與總生產(chǎn)力的關系(b)以及不同氣候帶不同時間段NDVI的變化(c)

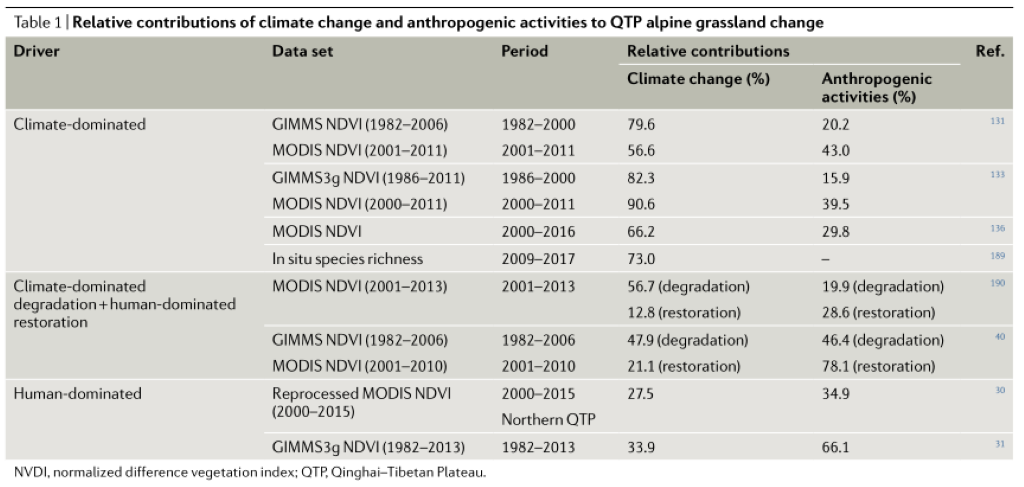

總體而言,青藏高原呈現(xiàn)增溫增濕的變化趨勢,特別是西部地區(qū)降水變率更大,屬于非平衡系統(tǒng)。多數(shù)增溫試驗結(jié)果表明,增溫增加了土壤溫度、降低了土壤水分含量,但沒有改變土壤的理化性質(zhì),土壤有機碳庫保持相對穩(wěn)定,對土壤中不同形態(tài)氮的影響沒有一致的結(jié)果(圖3)。另外,增溫改變了物種或功能群的組成、降低了植物多樣性,但提高了地上凈初級生產(chǎn)力;研究人員還發(fā)現(xiàn),增溫對青藏高原沒有顯著影響甚至產(chǎn)生相反的結(jié)果,主要取決于草地類型、背景氣候、增溫幅度以及增溫誘導的土壤水分的變化(圖3)。

增水提高了生產(chǎn)力,減水降低了生產(chǎn)力。高寒草甸植物生長對減水更敏感,主要因為水分的變化導致植物葉片形態(tài)、生理特征發(fā)生變化;同時,增水增加了土壤碳含量、銨態(tài)氮和總氮含量,而減水降低了土壤硝態(tài)氮和微生物氮,改變了土壤微生物結(jié)構(gòu),但對總氮含量沒有顯著影響(圖3)。

氮沉降的增加,總體提高了植被蓋度和植物生產(chǎn)力。隨著氮沉降的增加,未來高寒草地可能會出現(xiàn)磷或鉀等營養(yǎng)限制。氮沉降增加,顯著降低了豆科植物的比例和植物豐富度,但對地下生物量和香濃-威列多樣性指數(shù)影響不顯著(圖3)。

圖3 增溫、降水變化和氮沉降的效應

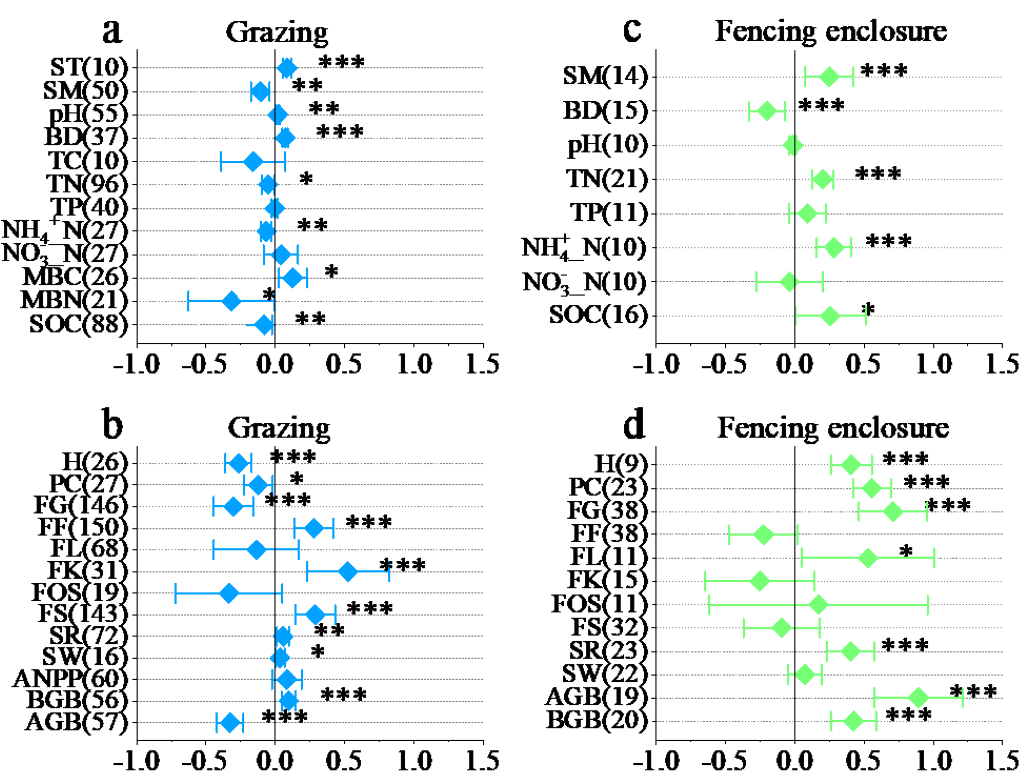

人口增加會導致家畜數(shù)量增加,天然草地處于不同程度的過牧狀態(tài),導致草地出現(xiàn)不同程度退化。總體上,放牧降低了地上現(xiàn)存生物量,但對地上凈初級生產(chǎn)力的影響不顯著。放牧增加了植物豐富度和多樣性指數(shù),特別是牦牛放牧提高了高寒草甸嵩草的比例、降低了禾草的比例,但綿羊放牧的影響相對較小,取決于放牧強度和草地類型。混群放牧可以保持相對穩(wěn)定較高的植物豐富度(圖4)。放牧對土壤理化性質(zhì)的影響也取決于草地類型、放牧家畜類型、放牧強度和放牧模式,總體上重度放牧降低了土壤碳、氮含量;而適度放牧可以提高土壤碳、氮含量。

圖4 放牧和圍封對土壤和植物的影響

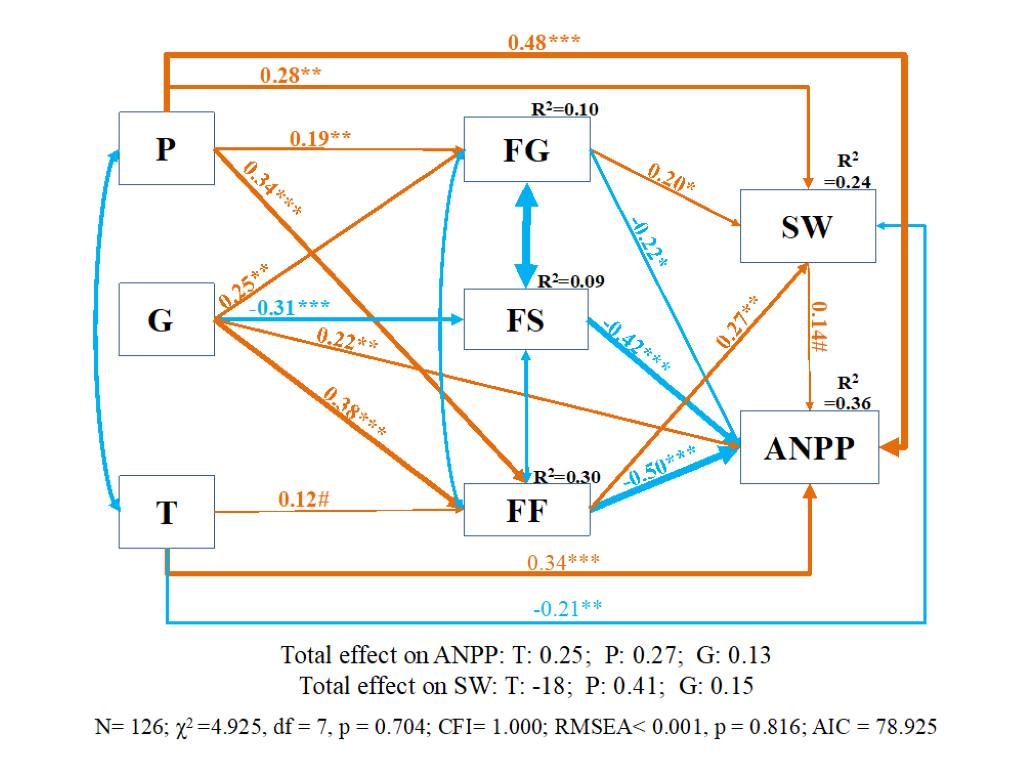

個別遙感研究結(jié)果表明,青藏高原南部對溫度更敏感,東北區(qū)對降水更敏感。就總初級生產(chǎn)力而言,東部地區(qū)主要受降水影響、西部主要受溫度控制,北部的高寒草甸對增水的敏感性高于增溫。增溫增加了抗旱的深根系植物,獲得深層土壤水分,因此增溫與水分的變化對生產(chǎn)力和植物組成的影響存在互作效應。如在干旱條件下,增溫降低了矮嵩草蓋度,但濕潤條件下增加了其蓋度。類似的有,增溫與氮添加、放牧等對植物蓋度和生產(chǎn)力存在互作效應。根據(jù)結(jié)構(gòu)方程模型結(jié)果,降水對生產(chǎn)力的影響最大,其次為溫度,放牧的作用相對較小(圖5),因為降水改變了物種組成、降低了群落優(yōu)勢度、提高了植物多樣性。

圖5 不同因子的直接和間接作用

為了遏制草地退化,各級地方政府采取了一系列生態(tài)建設工程措施。圍封是應用最廣、投資最少、效果較好的恢復措施,相關研究結(jié)果表明,圍封提高植物地上、地下生物量,但這種正效應隨著海拔增加而降低,同時降低了地下與地上生物量的比例。短期圍封提高了植物多樣性,但長期圍封卻降低了植物多樣性;圍封4-6年的地上生物量最大,因為改變了植物功能群結(jié)構(gòu)的緣故,如提高禾草比例,對雜類草影響不大甚至降低了其蓋度。圍封提高了土壤碳、氮含量和土壤濕度以及銨態(tài)氮含量,但是降低了硝態(tài)氮的含量。同時,圍封提高了土壤粉粒和粘粒的含量、降低了沙粒含量和容重。

自然保護區(qū)建設和生態(tài)補償措施也對生物多樣性保護和生產(chǎn)力的提高產(chǎn)生了積極影響。自2011年實施的草畜平衡政策也有助于退化草地的恢復。另外,定居工程和城鎮(zhèn)化過程也對草地狀態(tài)產(chǎn)生了顯著影響,目前定居工程隊草地的影響尚沒有一致的結(jié)果,城鎮(zhèn)化影響的研究更少,如有研究表明城鎮(zhèn)化造成的公路建設其道路兩側(cè)往往會導致草地的退化。

盡管目前開展了大量的相關研究,但大多數(shù)研究都是基于單因子的影響,很少考慮不同因子間的互作效應。事實上,不同因子是疊加在一起共同作用于草地生態(tài)系統(tǒng)的,因此,亟需開展不同因子間互作的控制試驗研究,以便為遙感監(jiān)測結(jié)果提供具體過程和機制解釋。特別是目前對草地退化的驅(qū)動因子的相對作用還缺乏系統(tǒng)的長期控制試驗研究,無法準確回答不同草地類型氣候變化和人類活動對草地退化的相對貢獻。

該成果近期發(fā)表在《自然綜述:地球與環(huán)境》。青藏高原地球系統(tǒng)與資源環(huán)境重點實驗室/中國科學院大學王艷芬教授為該文章的第一作者,汪詩平研究員為通訊作者。該研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究項目(2019QZKK0304)等項目的支持。

文章鏈接:Grassland changes and adaptive management on the Qinghai–Tibetan Plateau. https://doi.org/10.1038/s43017-022-00330-8