青藏高原植物物候變化及驅(qū)動機制

2022年7月26日,“生態(tài)安全屏障功能與優(yōu)化體系”任務(wù)“生態(tài)安全屏障優(yōu)化體系”專題研究團隊,在國際著名學(xué)術(shù)期刊《自然綜述:地球與環(huán)境》(Nature Reviews Earth & Environment)上發(fā)表了關(guān)于青藏高原植物物候時空變化、驅(qū)動機制及生態(tài)與氣候效應(yīng)的最新研究成果。北京師范大學(xué)沈妙根教授為本研究第一作者,沈妙根、中國科學(xué)院青藏高原研究所汪詩平研究員和北京師范大學(xué)傅伯杰院士為本研究共同通訊作者。

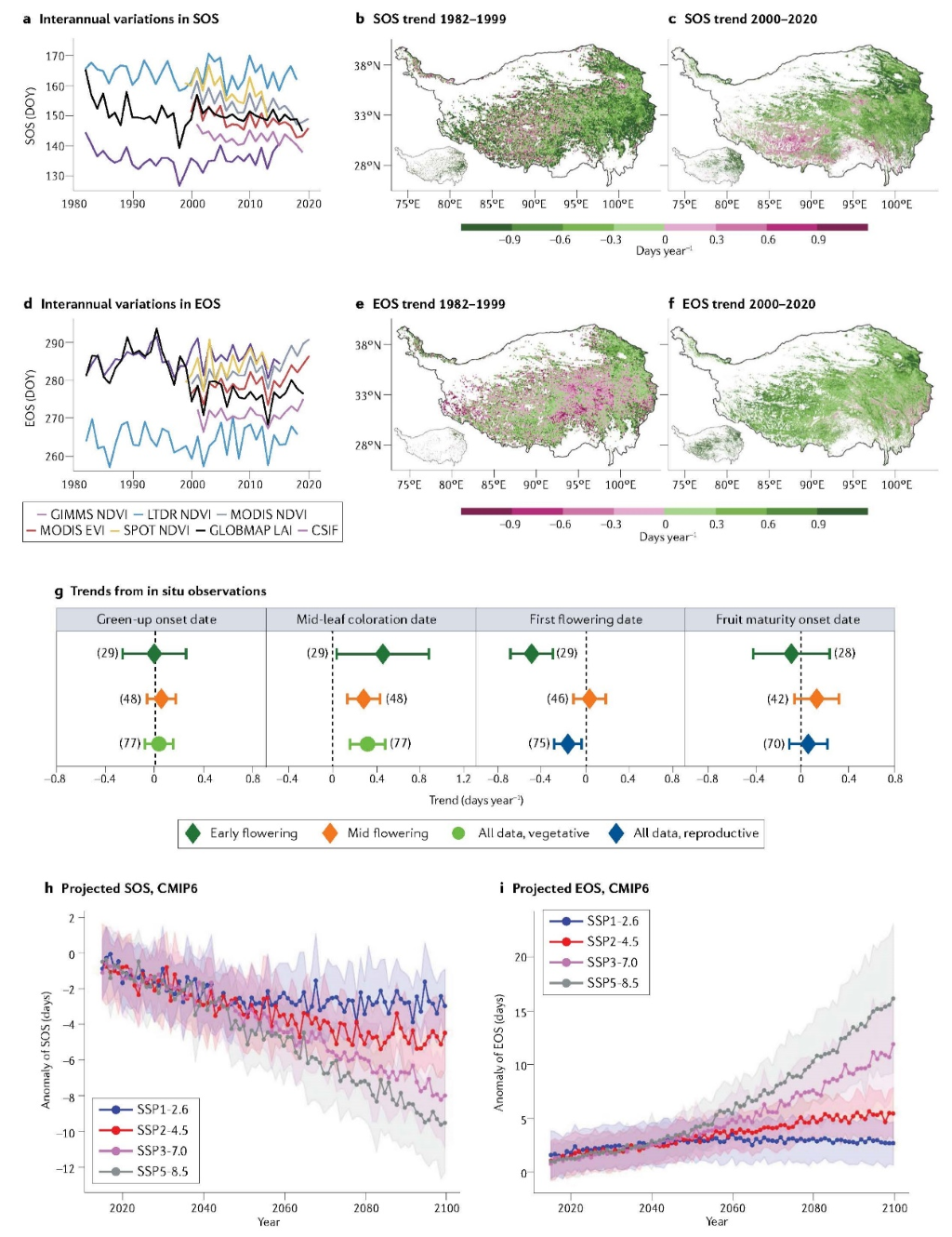

研究團隊基于遙感觀測的結(jié)果表明,在過去四十年,青藏高原春季物候事件發(fā)生時間顯著提前,秋季物候事件發(fā)生時間顯著推遲(圖3)。高原平均水平上的生長季開始期(SOS)在1982—1999年間提前了9.4±2.2天,在2000—2020年間提前了8.3±2.0天;而生長季結(jié)束日期(EOS)在1982—1999年間無顯著變化,在2000—2020年間推遲了8.2±1.9天。基于地面觀測的結(jié)果則略有不同,在1983—2017年間,初花期以0.16±0.06天/年的速度顯著提前,葉變色以0.32±0.08天/年的速度顯著推遲;而返青和果熟期整體上無顯著變化趨勢。但是地面觀測僅包括少量物種和站點,代表性有限。利用IPCC第六次評估中使用的氣候模式資料驅(qū)動基于過程的物候模型,預(yù)估了未來物候:相較于2000—2014年,到本世紀(jì)末,在高和極高溫室氣體排放情景下(SSP3-7.0和SSP5-8.5),SOS將分別提前7.4和8.8天,EOS將分別推遲10.1和14.0天,因此模型模擬的物候變化將會放緩。

圖3 青藏高原植物物候變化。(a和d)基于不同遙感數(shù)據(jù)計算的高原平均的生長季開始(SOS)和結(jié)束期(EOS)的年際波動;(b、c、e和f)SOS和EOS變化趨勢的空間格局,負值表示提前,正值表示推遲;(g)基于地面觀測的各物候期的整體變化趨勢,括號中數(shù)字表示用于計算整體趨勢的時間序列個數(shù),深綠色和橙色分別表示早花物種和中花物種;(h和i)模型預(yù)估的未來不同氣候變化情景下高原平均SOS和EOS變化(相較于2000—2014平均)。

據(jù)已有觀測證據(jù),SOS提前和EOS推遲的主要驅(qū)動因素是溫度升高和降水增加。由于溫度和水分條件的交互作用和背景氣候的影響,物候?qū)夂蜃兓捻憫?yīng)呈現(xiàn)較大的時空異質(zhì)性。水分不足在干旱區(qū)域會導(dǎo)致SOS推遲,EOS提前,并且這種影響沿干旱梯度增大。水分條件還調(diào)節(jié)物候?qū)囟鹊捻憫?yīng):SOS對溫度的敏感性隨著干旱程度加劇而變小;水分不足導(dǎo)致EOS和白天溫度呈負相關(guān)(升溫時EOS提前),因此變暖對EOS的推遲作用主要來自夜間升溫。除了氣候因子,在生長季較短的區(qū)域,EOS也受到SOS的影響,表現(xiàn)為EOS隨著SOS提前(推遲)而提前(推遲)。

基于控制實驗的種群水平研究也進一步證實了溫度和降水對物候的控制作用。通過結(jié)構(gòu)方程模型分析發(fā)現(xiàn):溫度和水分的增加可促使植物開始展葉和開花的時間提前,推遲葉變色結(jié)束的時間;溫度對植物物候影響的直接效應(yīng)比水分條件更強,但增溫實驗導(dǎo)致的水分條件變差可能會削弱(甚至逆轉(zhuǎn))溫度對物候的影響。基于控制實驗研究的分析也進一步印證了早期物候事件對其后續(xù)物候事件的影響:展葉開始時間的提前可以促使開花時間提前,開花時間的提前也可以促使葉變色結(jié)束時間提前。

對比青藏高原地區(qū)和北半球其他地區(qū)的草地物候發(fā)現(xiàn),青藏高原地區(qū)草地SOS的提前趨勢和EOS的推遲趨勢均高于北半球地區(qū)平均水平,也比北極苔原地區(qū)和蒙古高原地區(qū)更加明顯。青藏高原草地的主要春季物候事件和秋季EOS、葉變色時間的溫度敏感性均高于北極地區(qū)草地,但SOS和EOS的溫度敏感性低于中緯度高山和亞高山地區(qū)草地。

在氣候變暖影響青藏高原植物物候的同時,氣候變化導(dǎo)致的物候變化也對生態(tài)系統(tǒng)和氣候產(chǎn)生影響。物候變化可能通過影響物種間的相互作用來改變?nèi)郝浣Y(jié)構(gòu),還可以引起生態(tài)系統(tǒng)功能的變化,進而對氣候(如亞洲季風(fēng)和中國東部的春季降雨)產(chǎn)生影響。

文章還指出了目前青藏高原物候變化及其驅(qū)動機制研究的不足之處,并提出近期研究方向:1)納入主要物種,建設(shè)更多的站點,提高地面長期物候觀測的代表性;2)提高現(xiàn)有衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)的質(zhì)量,通過多尺度人工物候觀測和近地遙感同步監(jiān)測,開展遙感物候的驗證以及多源物候數(shù)據(jù)融合;3)在控制實驗中,考慮生物因素(如微生物、種間作用)及溫度和水分以外的非生物因素對物候的影響,同時補充高原西部地區(qū)的控制實驗研究;4)融合不同學(xué)科,進一步闡釋物候變化的機理及其對生態(tài)系統(tǒng)和天氣、氣候系統(tǒng)的影響。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43017-022-00317-5