基于土壤呼吸和遙感數據估算的陸地生態系統碳通量存在巨大差距

陸地植被生態系統通過光合作用固定二氧化碳(即總初級生產力或GPP),其中的大部分以植被地表呼吸、根系呼吸和微生物異養呼吸等形式返回大氣(還有小部分以火燒、生物揮發性有機化合物排放、可溶性有機碳進入河流系統等形式參與碳循環)。然而,以往在估算全球光合作用GPP和呼吸作用CO2排放時通常是獨立進行的,其中全球陸地植被GPP通常基于遙感方式進行估算(自上而下的方法),而全球呼吸作用估算通常通過集成全球不同站點的土壤呼吸數據進行數學建模和升尺度實現(自下而上的方法)。本研究探索了基于土壤呼吸數據庫反推全球GPP,以及基于全球GPP結果反推全球土壤呼吸量,發現不同的方法在估算全球GPP或者土壤呼吸時存在很大差異,強調了交叉比較不同來源的數據對了解陸地碳循環的重要性。

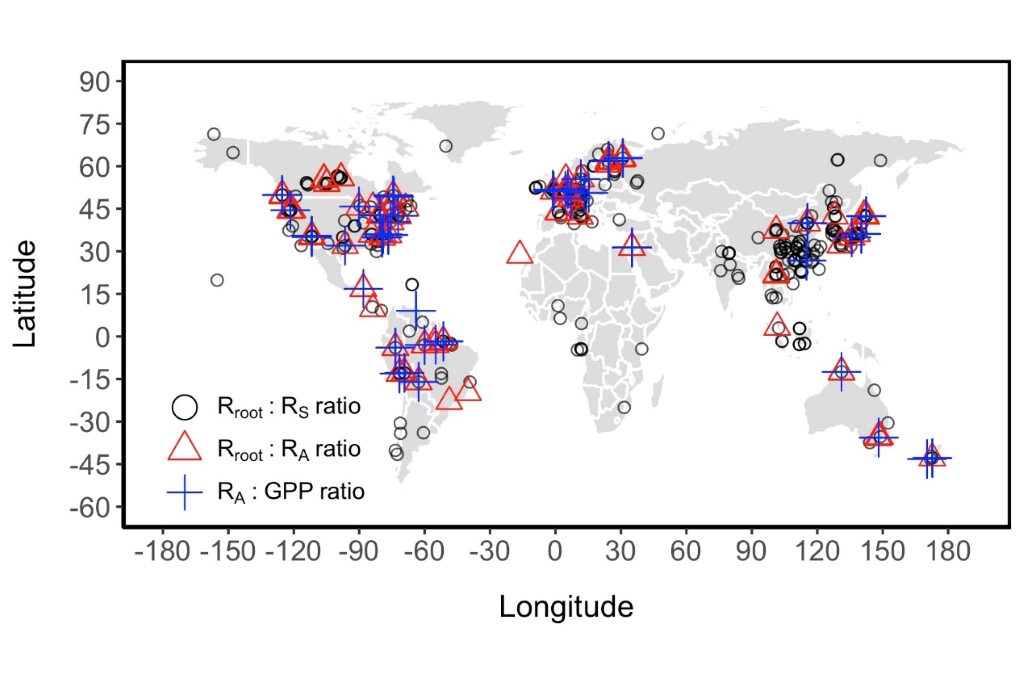

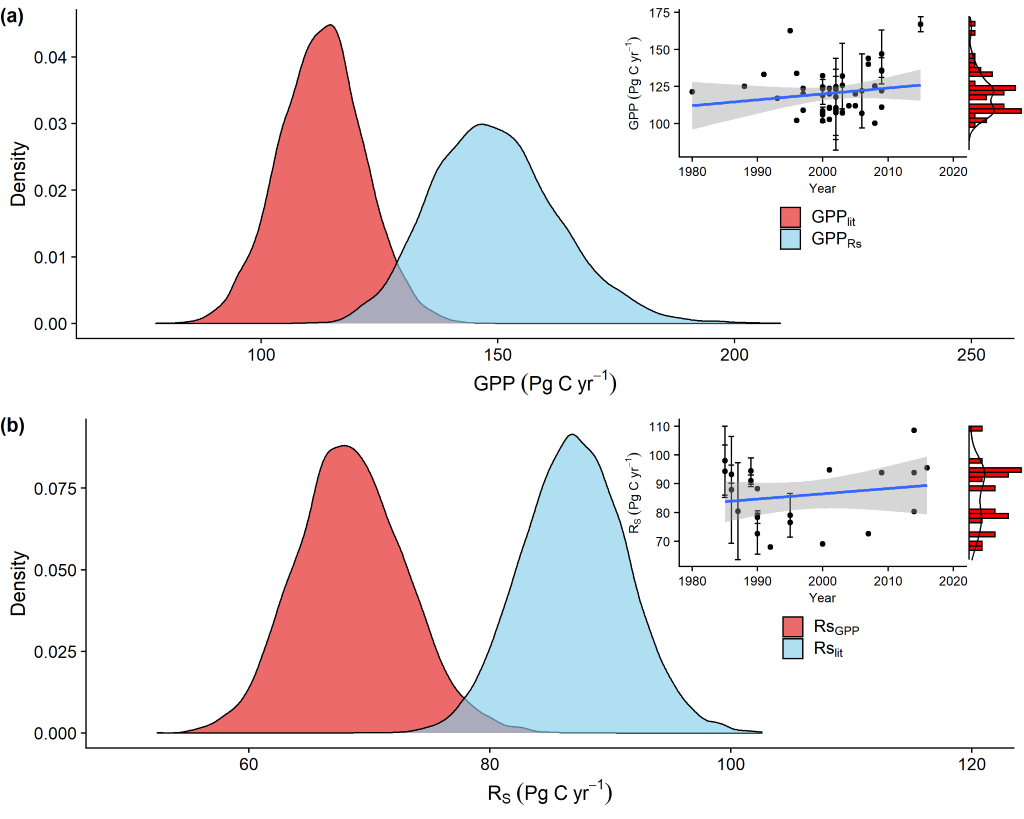

“人類活動與生存環境安全”任務“土地利用變化及其環境效應”專題西北農林科技大學水土保持研究所簡金世教授團隊基于文獻搜索得到的全球土壤呼吸估算量、GPP、根系呼吸與土壤呼吸的比值、根系呼吸與總自養呼吸比值以及總自養呼吸與GPP的比值等數據(圖1),采用重采樣方法反推得到全球GPP為149±2329PgC yr-1,顯著高于基于遙感方法估算得到的結果(113±1818PgC yr-1);同時,基于文獻搜索結果并進行重采樣得到的全球土壤呼吸量為 87±89PgC yr-1,顯著高于基于遙感方式反推得到的全球土壤呼吸量(68±810Pg C yr-1)(圖2)。兩種方法得到的全球GPP之間一致的可能性小于3%(圖2a中兩個分布重合的面積小于3%),而兩種方法得到的全球土壤呼吸之間一致的可能性小于2%(圖2b中兩個分布重合的面積小于2%),說明目前對全球GPP和土壤呼吸量的估算至少有一個與實際量具有較大的偏差。

圖1.數據站點分布圖

圖2.(a)基于遙感影像(紅色)和基于土壤呼吸數據庫(淡藍色)估算得到的全球陸地植被初級生產力(GPP);(b)基于遙感影像(紅色)和基于土壤呼吸數據庫(淡藍色)估算得到的全球土壤呼吸量(RS)。內插的圖為從文獻中搜集得到的全球GPP和RS估算量及其隨時間的變化趨勢。

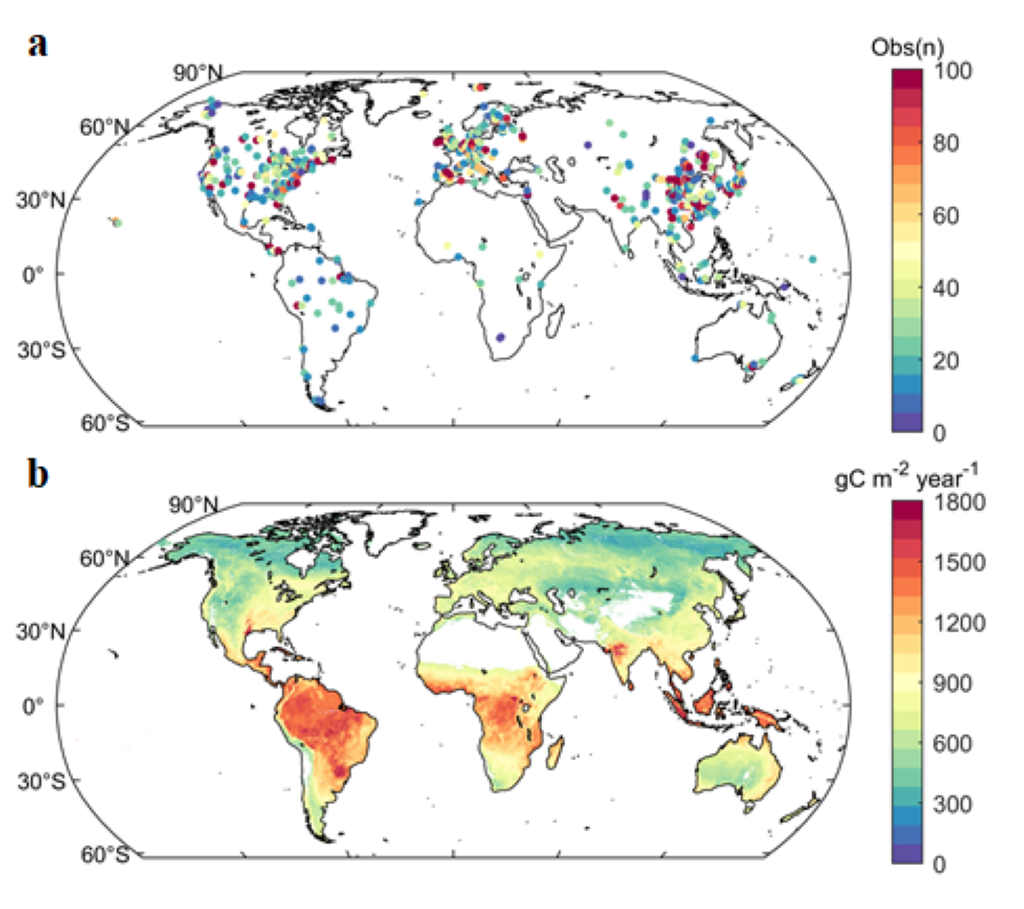

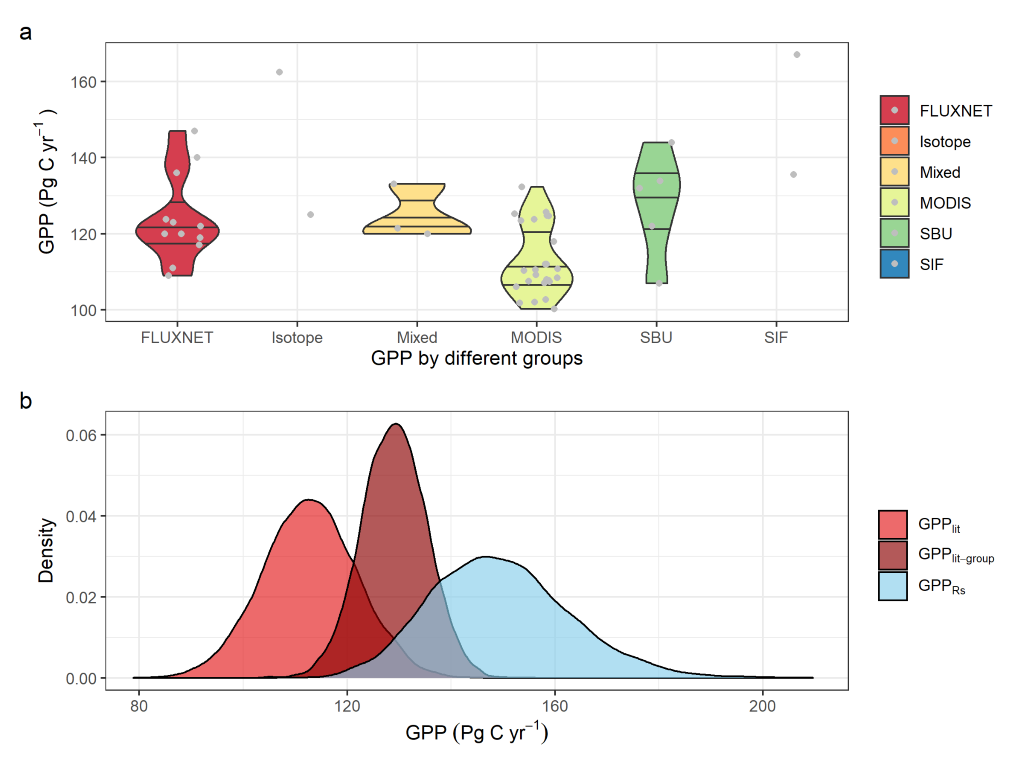

基于月時間尺度的全球土壤呼吸數據,以月降雨量、月平均溫度、氮沉降、土壤理化性狀、地表生物量以及葉面積指數等環境指標為預測變量,采用隨機森林建模估算得到全球土壤呼吸為93PgC yr-1(圖3),與基于土壤呼吸數據庫得到的結果( 87±89PgC yr-1)更為接近。進一步對來自文獻的GPP估算量按照不同估算方法進行分組,并且按照分組后的數據進行重采樣,得到的結果與基于土壤呼吸數據庫的結果更為接近(圖4b)。同時,研究還發現基于同位素方法以及日光誘導葉綠素熒光(SIF)技術得到的全球GPP估算量和基于土壤呼吸數據庫反推得到的結果更為接近(圖4a)。結果說明以往基于遙感方法估算得到的全球GPP可能偏低,然而這一結論有待今后更多的證據給予證明。

該研究用到的站點數據在空間上的分布具有明顯的不均勻性,大部分數據來自于北半球中緯度的北美、歐洲和中國東部,而來自其它地區的數據較少(圖1和圖3)。該研究特別強調了來自于青藏高原和沿北極地區等寒冷區域的數據較少,以后的研究應增加在青藏高原的野外實驗工作并獲得實測土壤呼吸、根系呼吸與土壤呼吸的比值、根系呼吸與總自養呼吸比值以及總自養呼吸與GPP的比值等數據,對于降低全球碳循環估算的不確定性具有重要作用。同時,研究也強調今后的研究應當注重如何克服青藏高原地區由于冬季氣候寒冷而無法開展全年土壤呼吸測量的問題,指出依據站點達到年平均溫度時的瞬時土壤呼吸速率來估算年土壤呼吸通量是一個容易開展,又省時省力的方法,應當在以后的研究中開展實驗,該方法的可行性和準確性加以驗證。

圖3.基于月時間尺度的全球土壤呼吸數據,采用隨機森林建模估算得到的全球土壤呼吸。(a)隨機森林模型中使用的土壤呼吸站點空間分布;(b)隨機森林模型預測得到的土壤呼吸全球空間分布。

圖4.文獻中搜集得到的全球初級生產力(GPP)以及不同估算方法對全球GPP估算的影響

研究成果以“Historically inconsistent productivity and respiration fluxes in the global terrestrial carbon cycle”為題發表于國際著名綜合性期刊《Nature Communications》。西北農林科技大學水土保持研究所簡金世教授為論文第一作者和通訊作者。該研究得到了第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0603)等項目的聯合資助。