青藏高原中部羌塘地體可可西里地區的地幔結構、動力學過程及其淺部響應

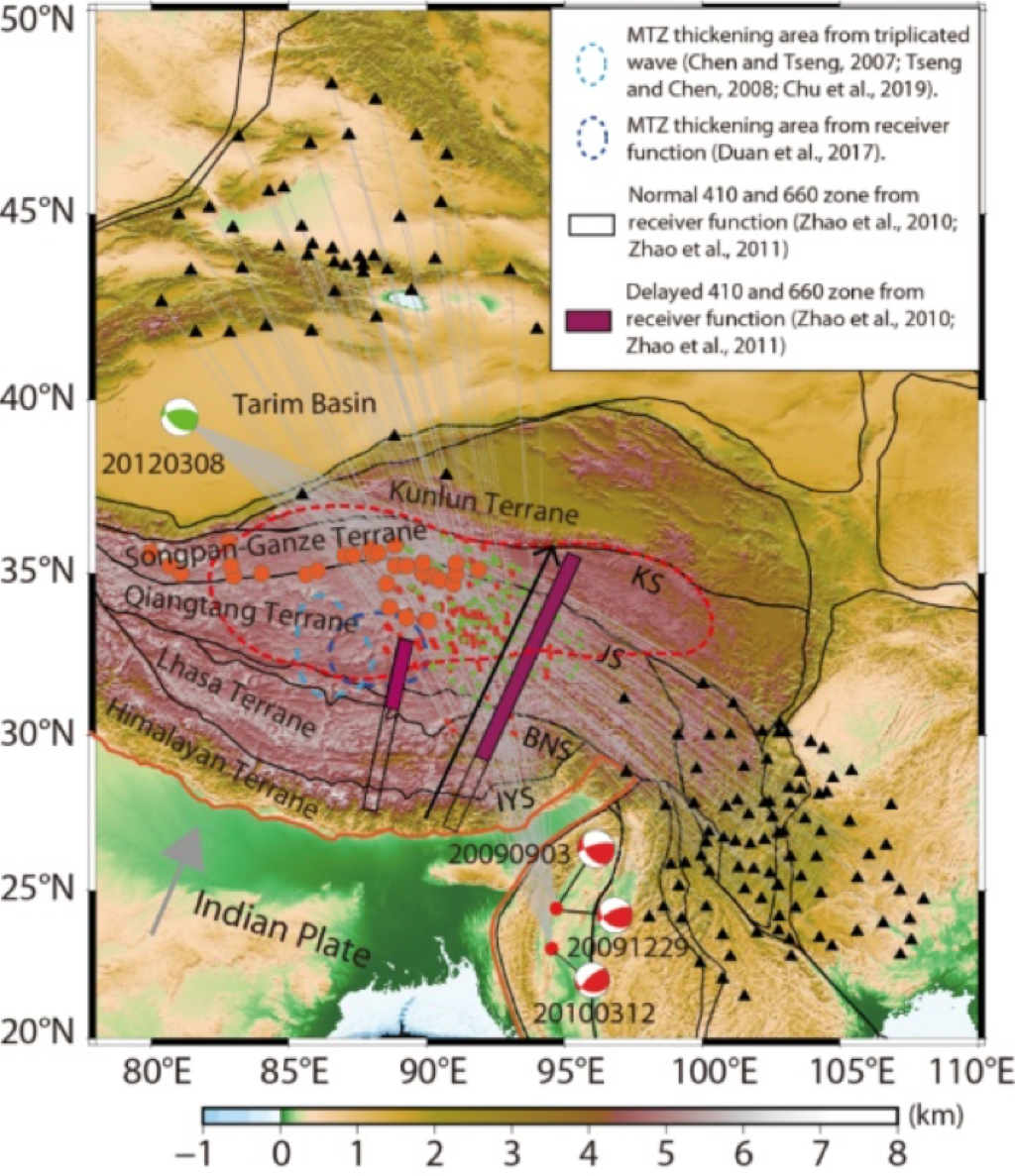

青藏高原的形成是岡瓦納大陸與歐亞大陸長期相互作用的結果,是昆侖、松潘-甘孜、羌塘、拉薩和喜馬拉雅等地體相繼增生拼合的產物(圖1)。相較于其他地體,羌塘地體可可西里地區是青藏高原由南部較濕熱環境向北部荒漠環境變遷的紐帶,在結構構造和物質成分等多方面具有獨特屬性。一方面,這里平均海拔5000米,周緣高山、內部平坦,其深部可能正在發生印度與亞洲兩大板塊匯聚相交;另一方面,古老巖石圈拆沉后發生部分熔融,地幔淺部呈現顯著的Sn波高衰減、各向異性強烈、巖石圈減薄、新生代超鉀質火山巖發育,是青藏高原海相盆地油氣工業和稀有礦產資源最具前景的地區。然而,由于惡劣的自然環境和遼闊的地域范圍,以往研究較缺少對羌塘地體的地球物理高精度觀測。

針對這一難題,“高原生長與演化”任務中國科學院青藏高原研究所碰撞隆升及影響團隊白玲研究員與合作者利用410-660km深度間斷面附近產生的地震波三重震相,研究了羌塘地體地幔過渡帶速度結構。三重震相的走時和振幅對射線路徑中間部位地震波轉折點和反射點所在位置的結構變化較敏感,具有研究區域不受地震和臺站分布局限的優點。該研究采用改進的迭代網格搜索方法,擬合緬甸山弧俯沖帶地區中深源地震和塔里木盆地下地殼地震(中國地震臺網記錄)的三重震相波形。

圖1 研究區構造特征

沙灘球表示使用的地震震源機制解,黑色三角形表示中國地震臺網地震臺站,紅色、綠色實心點是三重震相的轉折點和反射點在地球表面的投影,灰線是三重震相的射線路徑,紅色虛線表示Sn波高衰減區,較大的橙色圓點表示超鉀質火山巖所在的位置,黑線是地體邊界,紅色實線是印度板塊和歐亞板塊的分界線,黑色箭頭標記了圖3橫截面的位置。

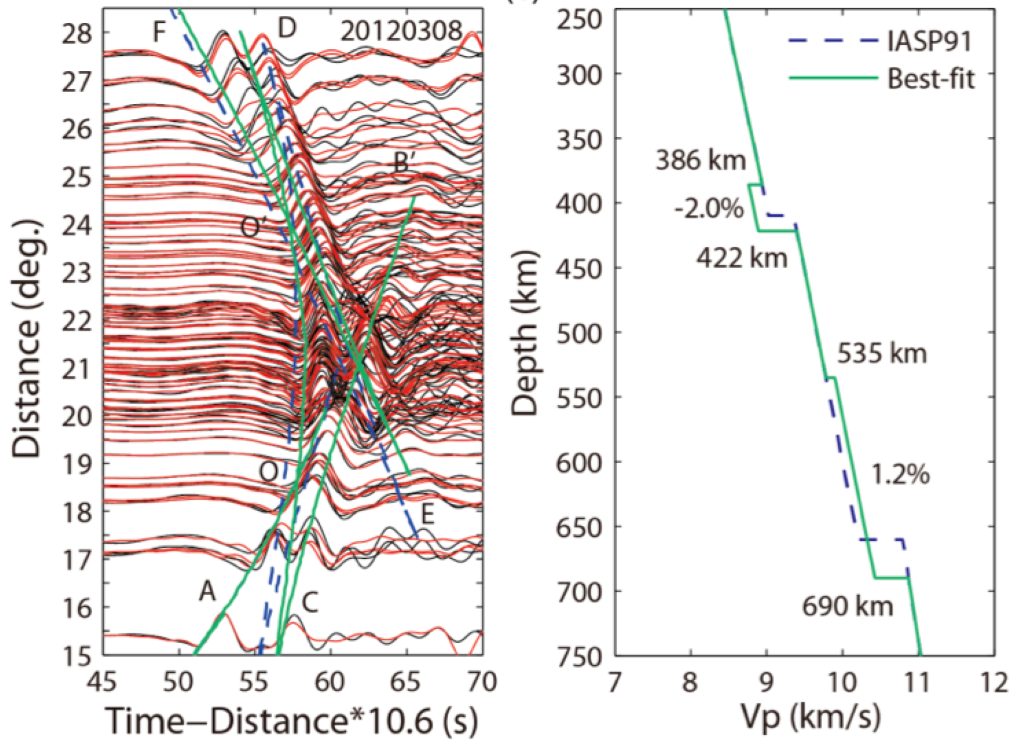

研究結果顯示(圖2),羌塘地體地幔過渡帶頂部存在一個厚度約36 km、P波速度降-2.0%的低速層,地幔過渡帶底部存在厚度約155 km、P波速度增加1.2%的高速異常。同時,410 km間斷面下降了約12 km,660 km間斷面下降了約30 km,地幔過渡帶厚度顯著增加。結合既有觀測結果,研究人員推測,地幔過渡帶頂部的低速層為含水熔體和高溫異常共同作用的結果,地幔過渡帶底部的高速異常為水和低溫異常共同作用的結果。

圖2 三重震相波形擬合結果

左圖為實際觀測(黑線)和理論計算(紅線)的三重震相波形;右圖為波形擬合獲得的最佳速度結構(綠色實線)。

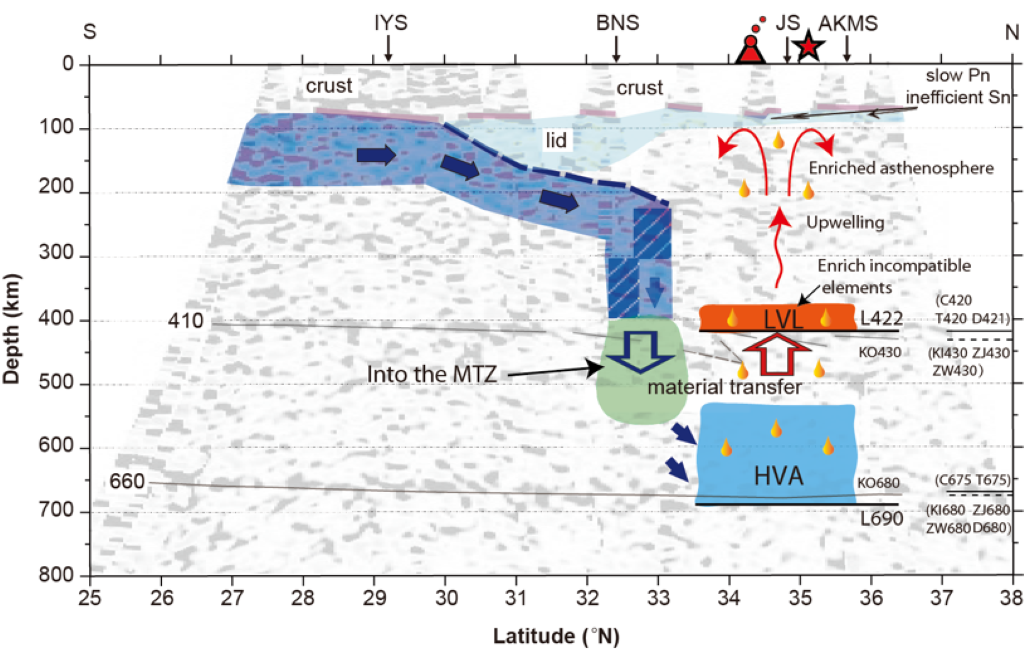

該研究進一步細化了與巖石圈拆沉或俯沖有關的動力學過程(圖3):冷的印度大陸板塊或者古大洋板塊巖石圈俯沖或拆沉至地幔過渡帶,遇到660km間斷面的阻擋,在地幔過渡帶底部堆積,形成了地幔過渡帶內部觀測的高速異常;俯沖或拆沉的巖石圈物質擾動含水的地幔過渡帶物質上涌至上地幔,在地幔過渡帶頂部形成高溫的部分熔融低速層;該低速層可能進一步上涌,為淺部Sn波發生高衰減和新生代超鉀質火山巖的形成提供熱的巖漿源。該地幔物質循環模式為準確理解大陸俯沖過程和圈層相互作用提供理論依據,為高原資源開發、災害減輕、環境保護和經濟社會可持續發展提供數據支撐。

圖3 青藏高原NE-SW向測線(圖1箭頭所在位置)的深部動力學過程模型圖

其中L422, C420, T420, D421, KO430, KI430, ZJ430和ZW430代表前人獲得的410km間斷面深度;L690, C675, T675, D680, KO680, KI680, ZJ680和ZW680代表前人獲得的660km間斷面深度。其中L: this study, C: Chen & Tseng, 2007, T: Tseng & Chen, 2008, D: Duan et al., 2017, KO: Kosarev et al., 1999, KI: Kind et al., 2002, ZJ: Zhao et al., 2010, and ZW: Zhao et al., 2011.

上述研究成果以“Velocity anomalies around the mantle transition zone beneath the Qiangtang terrane, central Tibetan plateau from triplicated P waveforms”為題發表在《Earth and Space Science》期刊。中國地震局地震預測研究所李國輝副研究員為第一和通訊作者,中科院青藏高原所白玲研究員為共同通訊作者。這種低速層可能由于古板塊俯沖在青藏高原及周邊地區大陸地幔過渡帶頂部普遍存在,并對淺部構造演化產生了重要影響,相關研究以“A partial molten low-velocity layer atop the mantle transition zone beneath the western Junggar: implication for the formation of subduction-induced sub-slab mantle plume”為題在《Geochemistry, Geophysics, Geosystems》發表。上述研究獲得第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK07)、基金委青藏高原地球系統基礎科學中心項目(41988101)、中國科學院王寬誠率先人才計劃盧嘉錫國際團隊(GJTD-2019-04)等項目的聯合資助。

論文信息1:Guohui Li, Ling Bai, Heng Zhang, Qiang Xu, Yuanze Zhou, Yuan Gao, Mujiangshan Wang, Zihao Li. (2022). Velocity anomalies around the mantle transition zone beneath the Qiangtang terrane, central Tibetan plateau from triplicated P waveforms. Earth and Space Science, 9, e2021EA002060.

原文鏈接: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021EA002060

論文信息2:Guohui Li, Yuanze Zhou, Lin Ding, Yuan Gao, Ling Bai, Heng Zhang, Le Hu, Zhengyang Pan, Changhui Ju, Dingding Zhang. (2022). A partial molten low-velocity layer atop the mantle transition zone beneath the western Junggar: implication for the formation of subduction-induced sub-slab mantle plume. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 23, e2021GC010150.

原文鏈接: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2021GC010150