夏季亞洲季風區對流層頂混合特征

導語:熱帶對流層頂是水汽和短壽命的物質進入平流層的窗口,在對流層和平流層之間的耦合中發揮著重要作用。關于對流層頂的研究已有多年的研究基礎,近年來,熱帶對流層頂被認為是對流層和平流層之間具有幾公里厚度的過渡帶,而不是一個尖銳的分界面,被稱為熱帶對流層頂過渡層 (TTL) 。TTL的一種定義是以大氣的熱力結構來確定的(thermally-based TTL),即以大氣中最不穩定的高度(LMS)為下邊界,最冷點的高度(CPT)為其上邊界。其中,LMS通常對應于深對流出流的最高高度;CPT對應于大氣中最冷點的高度,其對于進入到平流層的水汽濃度具有重要意義。另一種定義TTL的方法是基于示蹤物相關關系方法。基于熱力學定義的TTL將對流層頂定義為熱力轉換區,但不考慮平流層與對流層之間的氣團混合特征。而利用示蹤物相關關系可以識別所有的混合氣團,無論混合氣團是否來自于thermally-based TTL,還是LMS以下或CPT以上,這也是對流層頂層的一個基本特征。亞洲夏季風區是低層大氣成分進入平流層的重要輸送通道。人類活動產生的污染物通過此通大道侵入大氣上部,對平流層大氣成分及其氣候效應產生重要影響。開展夏季亞洲季風區大氣成分垂直結構以及對流層頂相關研究,對于揭示影響大氣成分時空變化的機理,定量評估人類活動對大氣成分的影響及其氣候環境效應具有重要意義,也為預測區域乃至全球未來氣候環境變化提供科學依據。

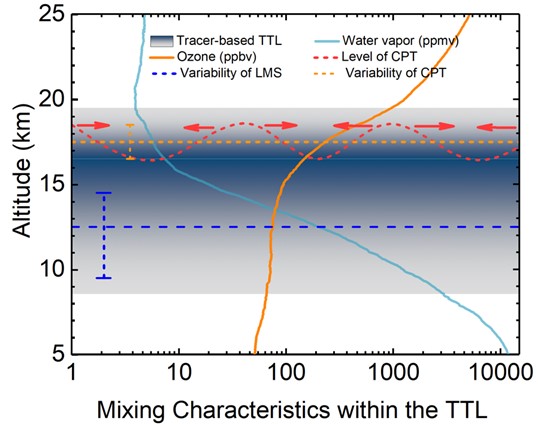

為了觀測和探究夏季亞洲季風區大氣成分結構特征以及影響大氣時空變化的機理,中國科學院大氣物理研究所中層大氣和全球環境探測重點實驗室(LAGEO)“大氣成分探空團隊”從2009年夏季起就在昆明和拉薩開展了連續多年的臭氧、水汽、氣溶膠探空觀測實驗。該研究即利用探空氣球實驗所獲得高分辨率的溫度、臭氧、水汽廓線,分別基于熱力學和示蹤物相關關系對夏季亞洲季風區對流層頂層結構和對流層頂層氣團的混合特征進行了研究(圖1)。

圖1 基于熱力學和示蹤物相關關系的對流層頂層示意圖。

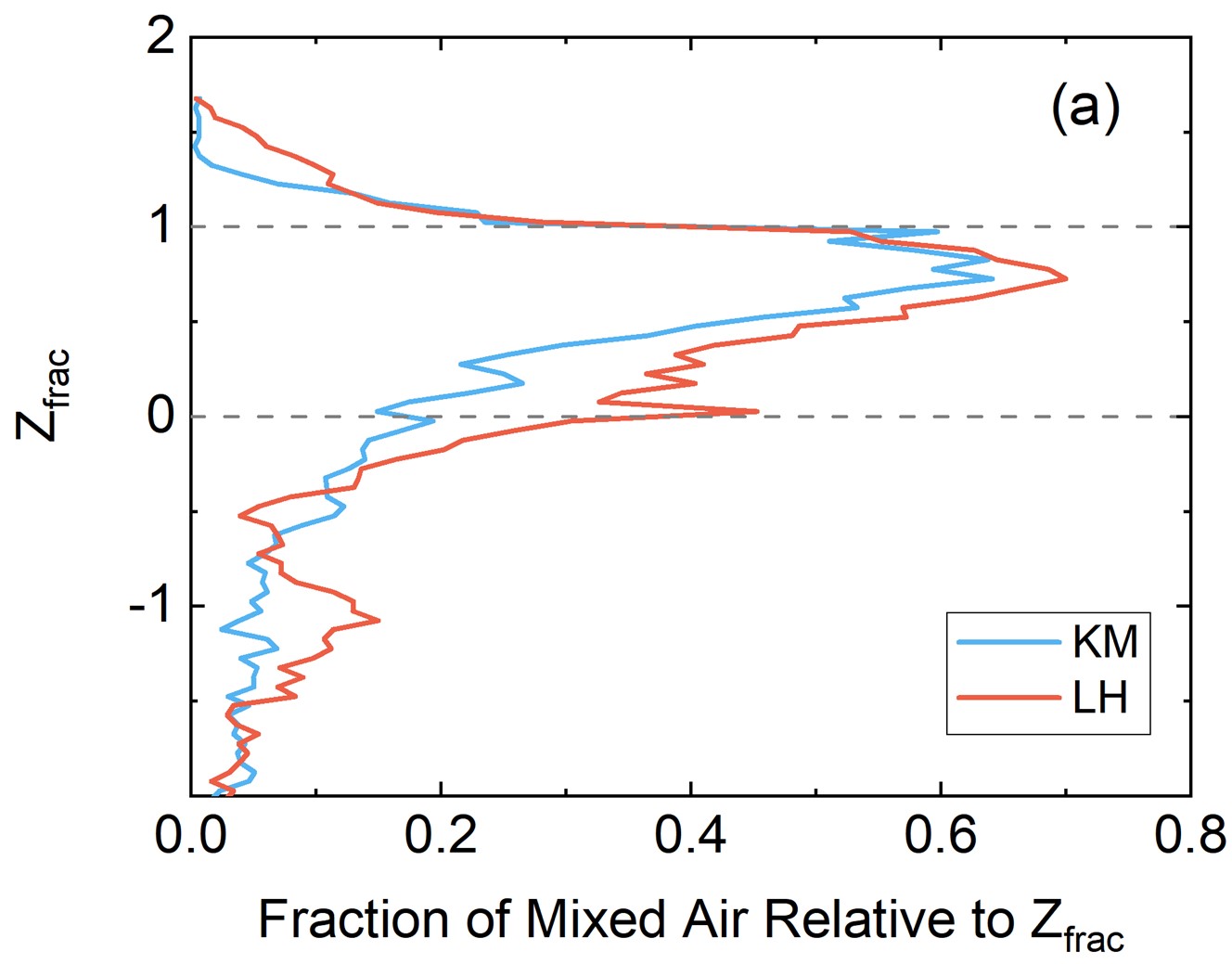

圖2 昆明和拉薩對流層頂轉換層氣團的混合特征。Zfrac=0表示LMS的高度,Zfrac=1表示CPT的高度。本研究表明在LMS以下,CPT以上2 km的高度都觀測到混合氣團特征。

研究團隊發現,在亞洲夏季風區,由示蹤物相關關系確定的氣團的混合層與基于熱力學定義的TTL的范圍基本一致,大約是12.5-18km的厚度范圍。但是基于臭氧-水汽的示蹤物相關關系分析表明,LMS-CPT之間只有30-50%的空氣是混合的,且在CPT以上2 km 依然觀測到混合氣團(圖2),表明在亞洲夏季風區,對流層空氣被抬升到平流層的高度。

上述研究成果近期在線發表在AR雜志,該研究受第二次青藏高原科考項目(STEP, 2019QZKK0604)和國家自然科學基金的聯合資助。

文章信息:

Dianyan Ma, Jianchun Bian*, Dan Li, Zhixuan Bai, QianLi, Jinqiang Zhang, Haoyue Wang, Xiangdong Zheng, Dale F. Hurst, Holger V?mel (2022), Mixing characteristics within the tropopause transition layer over the Asian summer monsoon region based on ozone and water vapor sounding data, Atmospheric Research, 271, 2022, 106093.

原文鏈接:

https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2022.106093