打通圈層隔離和科學(xué)界線 重建由造山帶到高原形成的歷史

印度板塊與歐亞板塊碰撞后,在早期形成的高大的岡底斯山造山帶和中央分水嶺造山帶之間發(fā)育了一個廣闊的中央谷地,該谷地隆起消失即標(biāo)志統(tǒng)一高原(Tibet)的形成。2月10日,中國科學(xué)院青藏高原研究所丁林院士領(lǐng)銜的碰撞隆升及影響團(tuán)隊(duì)以“青藏高原中央谷地古近紀(jì)隆升和消亡過程”(The rise and demise of the Paleogene Central Tibetan Valley)為題,在國際頂級學(xué)術(shù)期刊Science Advances上發(fā)表相關(guān)研究成果。

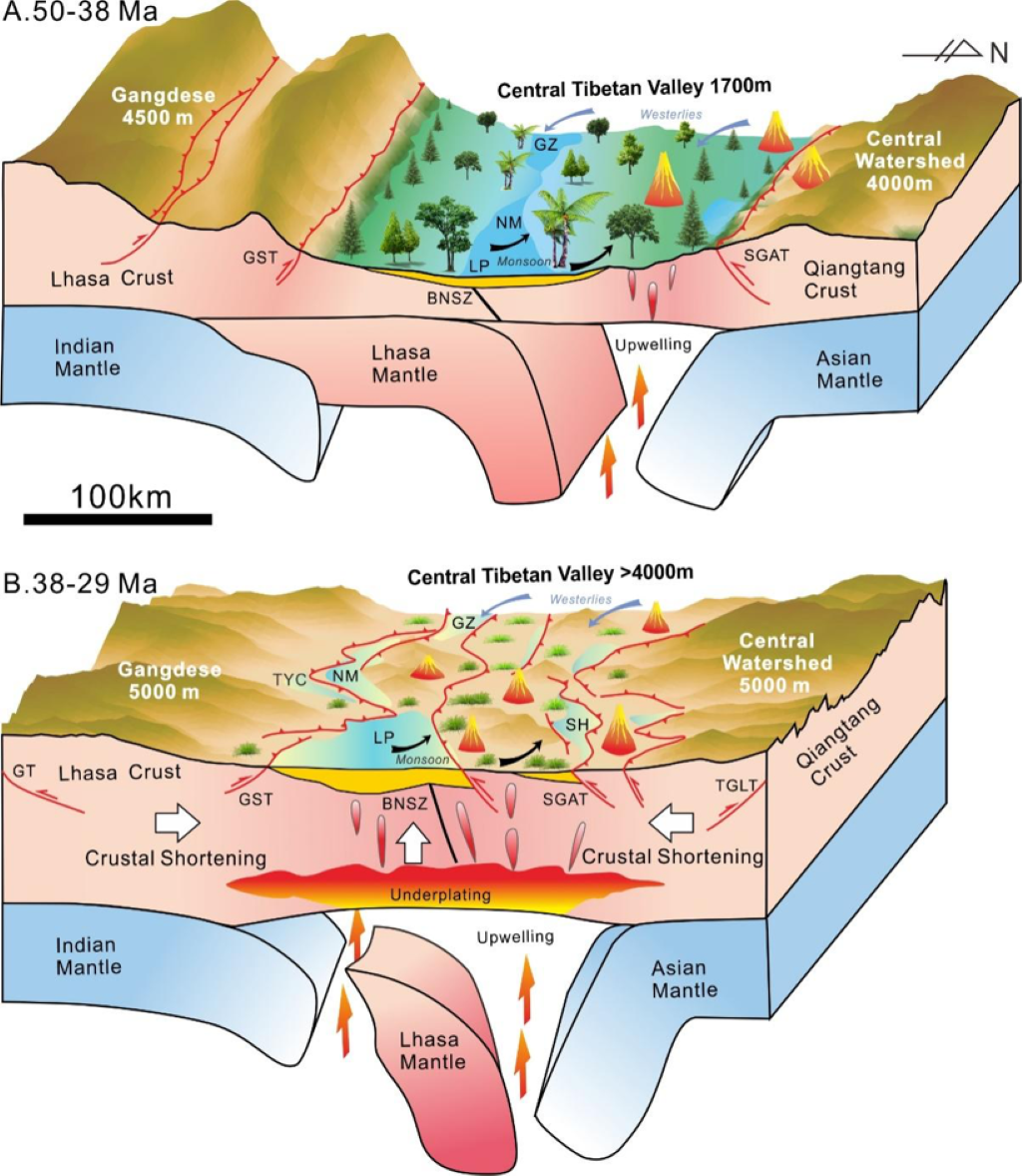

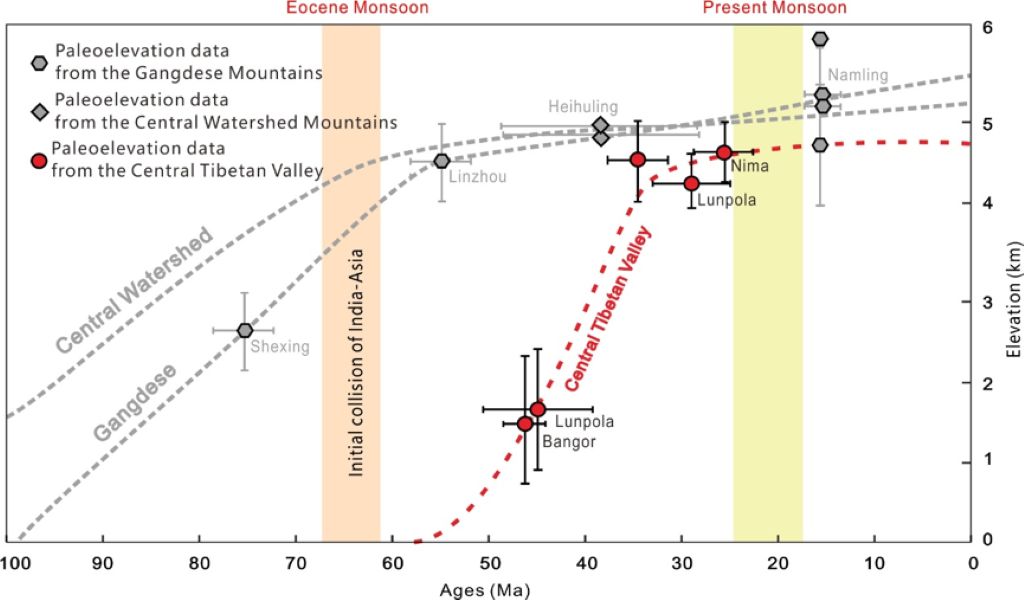

由青藏高原深部圈層作用驅(qū)動的高原生長過程,是高原地表圈層(大氣圈、冰凍圈/水圈、生物圈和人類圈)演化和鏈?zhǔn)巾憫?yīng)的內(nèi)源驅(qū)動力。該團(tuán)隊(duì)通過開展構(gòu)造地質(zhì)演化、巖石圈深部動力學(xué)過程、古溫度、古植被分析和古氣候模擬等多領(lǐng)域、多手段的綜合研究,打通圈層隔離和科學(xué)界線,定量恢復(fù)了青藏高原中央谷地3800-2900萬年前的隆升和消亡過程,揭示了中央谷地的隆升和統(tǒng)一高原的形成歷史是青藏高原對地表圈層環(huán)境巨大影響的肇始(圖1)。結(jié)合團(tuán)隊(duì)前期研究,該成果進(jìn)一步表明,雅魯藏布江縫合線以北從造山帶到統(tǒng)一高原的誕生主要發(fā)生在晚始新世-早漸新世(3800-2900萬年),早于喜馬拉雅山(Himalaya)的形成時間,雅魯藏布江縫合線以南喜馬拉雅山脈于中新世早期(2500-1500萬年)才達(dá)到現(xiàn)在高度。該成果在打通高原各圈層演化的時空隧道方面邁出了堅(jiān)實(shí)一步,對青藏高原地球系統(tǒng)科學(xué)研究將具有重要的引領(lǐng)示范作用。

圖1. 青藏高原中央谷地3800-2900萬年前隆升和消亡過程。A. 5000-3800萬年前:青藏高原呈現(xiàn)為“兩山夾一盆”的地貌特征,即高海拔的岡底斯山脈和中央分水嶺山脈之間夾著低海拔的中央谷地。中央谷地氣候溫暖濕潤,降水由西風(fēng)和季風(fēng)共同主導(dǎo),亞熱帶動植物繁盛,是高原內(nèi)部的“香格里拉”。B. 3800-2900萬年前:中央谷地快速隆升為大于4000 m的高原,地表溫度下降,降水減少,且降水主要受季風(fēng)控制,高山草甸為主要地表植被。

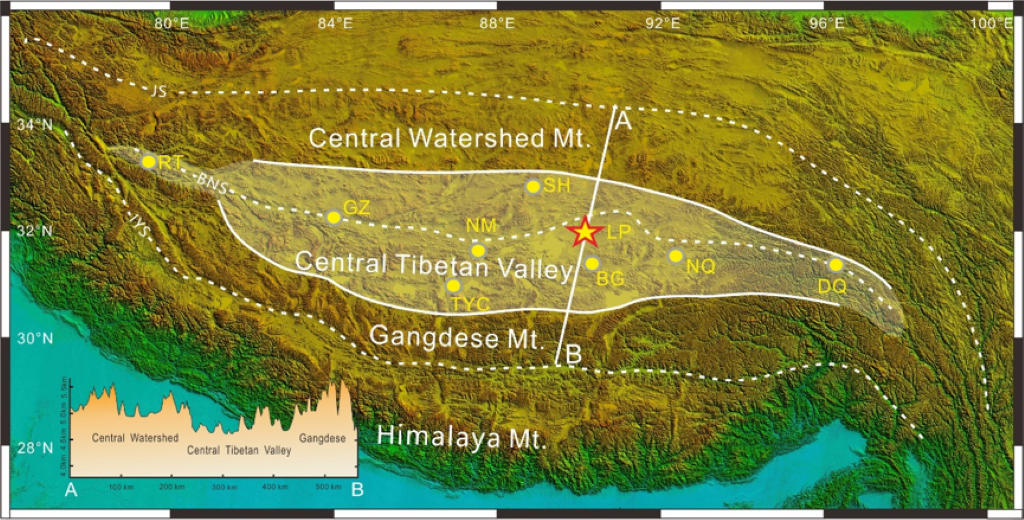

青藏高原中央谷地(圖2)位于高原核心腹地,夾持于南部岡底斯山脈和北部中央分水嶺山脈之間,西起班公湖,東至丁青縣,東西長1500公里,南北寬20-100公里,平均海拔約4600米,是考證統(tǒng)一高原形成的關(guān)鍵靶區(qū)。該成果研究地點(diǎn)位于中央谷地中部的倫坡拉盆地,隸屬班戈縣,面積約3600平方千米,現(xiàn)今海拔約4700米,年均溫約0℃,年降水量400-500毫米,屬典型的高寒氣候。盆地內(nèi)沉積有牛堡組和丁青組兩套新生界地層,牛堡組由一套河流相的紫紅色古土壤、砂礫巖、以及湖相灰色泥頁巖和灰?guī)r組成,丁青組為一套灰色系泥巖、頁巖、油頁巖以及粉細(xì)砂巖組成。牛堡組和丁青組出露豐富的動植物化石,自本世紀(jì)以來一直是研究青藏高原隆升歷史、機(jī)制及環(huán)境-生物效應(yīng)的熱點(diǎn)地區(qū)。

圖2. 青藏高原中央谷地范圍(白色陰影區(qū))及地表高度變化剖面,五角星代表研究地點(diǎn)倫坡拉盆地位置

自1997年,丁林院士帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)持續(xù)在倫坡拉盆地進(jìn)行野外考察,采集了大量年代學(xué)和團(tuán)簇同位素樣品(圖3)。科研人員在牛堡組和丁青組地層中發(fā)現(xiàn)了9套火山灰,利用鋯石U-Pb年代學(xué)方法確定了這些火山灰的絕對年齡,建立了倫坡拉盆地5000-2000萬年前沉積地層絕對年代框架。其中,牛堡組沉積時代在5000-2900萬年前,丁青組沉積時代在2900-2000萬年前。在此年代框架的基礎(chǔ)上,研究團(tuán)隊(duì)與英國布里斯托大學(xué)古氣候模擬團(tuán)隊(duì)合作,在青藏高原首次利用古氣候模擬確定了青藏高原中央谷地的降雨模式為冬、夏兩個季節(jié)的雙峰式,結(jié)合降雨量、地表蒸散和土壤水分含量等,揭示了古土壤鈣質(zhì)結(jié)核的形成季節(jié)。模擬結(jié)果顯示牛堡組下部古土壤鈣質(zhì)結(jié)核的形成時間為3~6月,而牛堡組上部古土壤鈣質(zhì)結(jié)核的形成時間則限定在5~6月和9月兩個階段。結(jié)合古土壤鈣質(zhì)結(jié)核團(tuán)簇同位素重建的地表溫度、模擬得到的海平面濕球溫度以及地表氣溫直減率,定量恢復(fù)了倫坡拉盆地地表高度變化歷史(圖4)。結(jié)果表明,青藏高原中央谷地在5000-3800萬年前處于1700米的相對低海拔位置,處于亞熱帶森林環(huán)境,是青藏高原內(nèi)部的“香格里拉”(Su et al., 2021);在3800-2900萬年前,以倫坡拉盆地為代表的中央谷地快速隆升到海拔超過4000米的高原(圖4)。此外,降水氧同位素模擬得到的上述兩階段古降水同位素的差值與使用耦合同位素恢復(fù)的牛堡組下部和上部古地表土壤水的差值一致,進(jìn)一步驗(yàn)證了古高度結(jié)果的可靠性。伴隨中央谷地的隆升和全球氣候變冷,高原中部地區(qū)溫度顯著下降,降水減少,并且季風(fēng)作用增強(qiáng)。氣候變化進(jìn)一步導(dǎo)致高原中部地區(qū)從溫暖濕潤的亞熱帶生態(tài)系統(tǒng)轉(zhuǎn)變?yōu)楹涓稍锏母吆鷳B(tài)系統(tǒng)(圖1)。綜合區(qū)域內(nèi)古高度、構(gòu)造活動、巖漿作用(Ding et al., 2007)等證據(jù),研究認(rèn)為,中央谷地地表隆升的深部地球動力學(xué)機(jī)制為俯沖的拉薩地幔拆沉、軟流圈物質(zhì)上涌及上部地殼縮短(圖1)。

圖3. 丁林院士帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在倫坡拉盆地進(jìn)行野外考察

圖4. 青藏高原中央谷地、岡底斯山脈、中央分水嶺山脈和喜馬拉雅山脈古高度歷史重建圖

作為此項(xiàng)研究的核心數(shù)據(jù),古土壤鈣質(zhì)結(jié)核團(tuán)簇同位素在青藏高原地球系統(tǒng)與資源環(huán)境國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分析獲取。古高度重建過程中,限定古土壤鈣質(zhì)結(jié)核形成的溫度非常關(guān)鍵,團(tuán)隊(duì)實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員經(jīng)過四年技術(shù)攻關(guān),自主研發(fā)碳酸鹽團(tuán)簇同位素測量方法,搭建碳酸鹽團(tuán)簇同位素前處理實(shí)驗(yàn)裝置(圖5),順利解決了上述難題。實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員高效純化從古土壤鈣質(zhì)結(jié)核中提取的二氧化碳,通過設(shè)置不同低溫-條件下的恒溫色譜柱和冷阱,去除二氧化碳中可能含有的雜質(zhì)氣體,再在高精度穩(wěn)定同位素質(zhì)譜儀253Plus上對經(jīng)過前處理裝置提取和純化的二氧化碳進(jìn)行團(tuán)簇同位素的測量。該質(zhì)譜儀專門配備了質(zhì)量數(shù)為47.5的法拉第杯,用于監(jiān)測二氧化碳團(tuán)簇同位素測量的背景干擾。

圖5. 碳酸鹽團(tuán)簇同位素分析系統(tǒng)

該研究成果獲得第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究(2019QZKK0708)等項(xiàng)目資助。中科院青藏高原研究所丁林院士為該文章的通訊作者,熊中玉博士和劉曉惠博士為共同第一作者,共同作者還包括英國開放大學(xué)Robert Spicer教授、布里斯托大學(xué)Alex Farnsworth博士和Paul Valdes教授、中科院西雙版納熱帶植物園蘇濤研究員等。

論文信息:Xiong, Z.Y, Liu, X.H, Ding, L.*, Farnsworth A., Spicer, A., Xu, Q., Valdes P., He, S., Zeng, D., Wang, C., Li, Z., Guo, X., Su T., Zhao, C., Wang H., Yue Y. The rise and demise of the Paleogene Central Tibetan Valley. Science Advances, 8, eabj0944 (2022).

原文鏈接:https://science.org/doi/10.1126/sciadv.abj0944