攜鼠上高原:腸道菌群和高原反應之間的無聲戰爭

奇駿的山峰、廣袤的草原、遍地的牦牛、繁星閃爍的夜空是青藏高原的魅力所在。當我們沉靜在青藏高原宜人的美景中時,我們的身體也正在經受高原極端條件的傷害。

低壓低氧是青藏高原地區最主要的特點之一,而這一環境特征可能造成人的心、肝、脾、肺、腎、腸道等組織不同程度的損傷,其嚴重程度隨海拔升高而增加。進而引起高原短居和長居居民出現頭痛、腹瀉等熟知的高原反應,并可能引起肺水腫和心腦血管疾病等嚴重的并發癥。但你可能想不到的是,此時此刻你的腸道菌群正在默默無聲地與高原反應癥狀激戰著,與我們共度難關。

圖 科考途中美景

一、渺小的腸道菌群蘊藏著巨大的力量

2020年國際頂級期刊《Science》上發表的一項研究表明,當小鼠面臨致死量的輻射時,提前定植了毛螺菌科菌株的小鼠存活率顯著高于對照組。這個驚人的結果顯示腸道菌群竟然在決定宿主的生死。實際上,腸道菌群和我們的健康密切相關,肥胖、代謝紊亂、各類腸道疾病(小到腸炎、大道癌癥)甚至諸如抑郁癥的精神類疾病都曾被報道和腸道菌群相關,而且動物模型實驗也驗證上述結論。

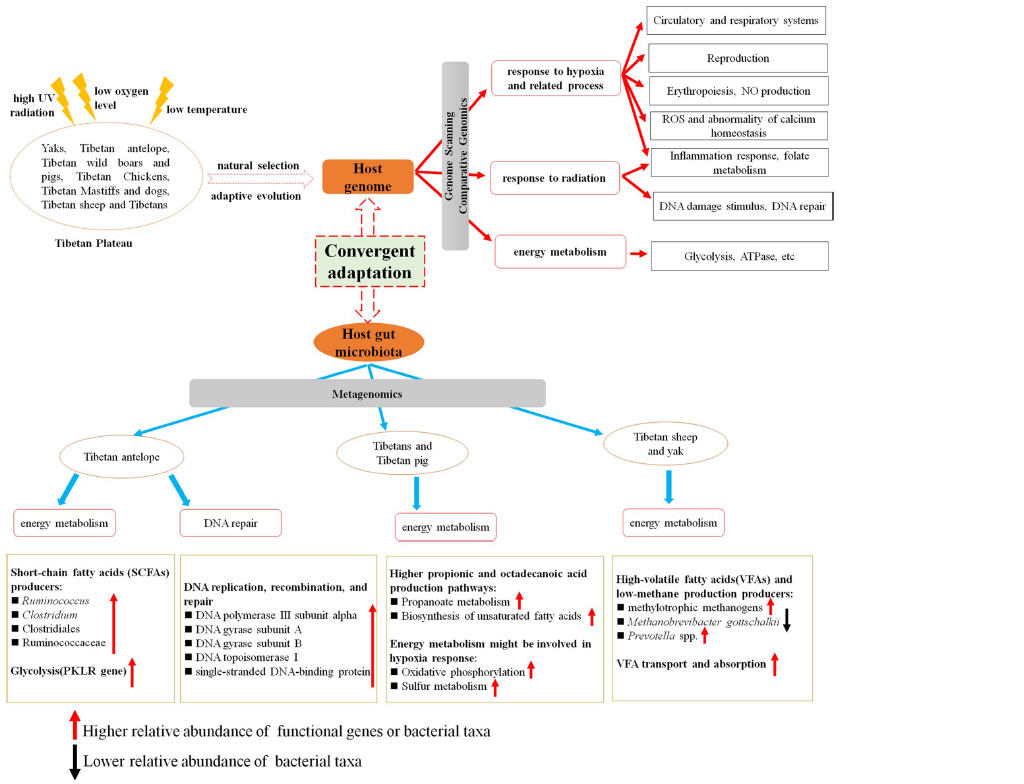

目前普遍認為高原世居哺乳動物能更好的適應高原環境是和物種本身的基因改變密切相關的。但是也有學者逐漸的認識到宿主腸道菌群在高原適應中的重要作用。比較不同海拔居民的腸道菌群結構時發現不僅高原藏族居民與低海拔漢族居民的腸道菌群不同,甚至高海拔漢族居民與低海拔漢族居民的腸道菌群組成也是不一樣的。且腸道菌群可能在漢族居民入藏的很短時間內就發生了顯著的變化,并隨著時間的遷移最終趨于穩定。腸道菌群的這種變化在人體健康的維持中發揮著怎樣的作用,也正是我們在第二次科考中想要弄明白的事情。

圖 實驗鼠(左)和大鼠組織樣品現場預處理(右)

二、攜鼠上高原,探索腸道菌群與高原適應的關系

我們通過對近年來已發表的腸道菌群與高原適應性的文獻綜述,提出了腸道菌群和宿主高原適應的“共進化/共物種形成”的概念。為進一步深入揭示腸道微生物與宿主互作的機理,我們選擇使用SD大鼠作為動物模型進行實驗,一方面是因為老鼠是模擬人類生理活動的一個重要的實驗材料,另一方面是由于大鼠比小鼠適應性更強,在高原更容易存活。在今年8月我們帶著一批實驗大鼠前往海拔4500米的那曲進行實驗動物模型構建工作。出發前我們為實驗大鼠提前定植了可能與高原適應相關的腸道菌群及其代謝物。我們觀察了不同處理大鼠的高反情況,同時采集大鼠小腸、大腸、肝臟和肺等組織樣品運輸回北京進行后續分析。目前的結果顯示,高原環境對大鼠小腸、大腸以及肺組織均可造成比較嚴重的損傷,而提前定植腸道菌群及其代謝物會緩解這一損傷。

圖2青藏高原地區宿主基因組及其腸道微生物對極端環境的適應機理分析(Liu et al.J Evol Biol. 2021;00:1-17)

三、科考旅途

我們沒有像其他科考隊伍那樣長途跋涉深入危險地帶采集樣品,寥寥幾百字便概括了我們1個月的基本工作,但我們在整個科考過程中也同樣面臨諸多考驗。譬如在實驗開始之前,我們可以選擇使用低壓低氧艙模擬高原環境這樣相比更方便的技術手段來完成我們的研究。但是為了真實、客觀地反應哺乳動物在高原攀升過程中的真實細節情況,我們選擇了攜帶大鼠親自來一趟青藏高原之旅。為了盡快把大鼠安全送至那曲,我們連夜驅車1700公里。當途徑唐古拉山山脈時,由于海拔突升,氧含量驟降,科考隊員們紛紛出現了不同程度的高原反應,司機師傅一邊讓我們吸氧,一邊還打趣說到你們現在可能比你的老鼠更適合拿來做研究。到達目的地后,那曲生態環境綜合觀測研究站上的工作人員聽說有遠方來客,都紛紛前來接待,卻發現主角是大鼠。為了獲得必須的實驗試劑和耗材,我們凌晨6點出發,從那曲到拉薩,晚上12點安全歸來后又連續兩個日夜奮戰取樣,只為減少實驗誤差。在實驗閑暇,我們也會在高原來一場籃球賽,雖然常常是身體吃不消,但我們比賽的斗志卻如對待科研那般越挫越勇。放眼這片凈土,我們有幸欣賞過暴風雨后的彩虹,廣闊草原之上的晚霞,還有凌晨4點高原之上的遼闊星空。

圖4暴風雨后的彩虹和那曲晚霞

四、結語

這一個月的科考工作使我們深刻感受到了高原地區工作的不易。不僅要面臨身體上明顯的急性高原反應,還要面臨實驗中各種突發狀況的考驗。而就是在這片中華大地的西南邊陲上,生活著上千萬默默奉獻的我們的各族同胞們。他們有些甚至將自己的生命奉獻給這片美麗的高原。習近平總書記指出:人類健康是社會文明進步的基礎,是民族昌盛和國家富強的重要標志。我們也希望結合自身所學,從腸道菌群這樣一個視角,去了解腸道菌群和高原適應性之間的聯系,為解決高原人體健康問題出謀劃策,把論文寫在祖國的大地上。

(任務六:趙宏文,斯確多吉,楊金水)