亞洲水塔區地表-地下水耦合模擬科考分隊在西藏開展綜合科學考察

青藏高原是亞洲內陸高原,也是中國最大、世界海拔最高、最年輕的高原,因其海拔高而被稱為“世界屋脊”、“地球第三極”。此外,青藏高原又分布著除南北極之外最大的冰川群,冰川融水滋潤了數量眾多的河流和湖泊,高原的地表及地下水資源總量十分豐富,因此又被稱為“亞洲水塔”。青藏高原各類地表水和地下水資源占中國的22.71%,其中地下水占總資源量的28.35%,地下水在補給區主要接受降水和冰川融水的補給,通過地下徑流、在高原的山谷及鄰近的盆地處又以泉水和側向流等形式,排放到河流與湖泊中。冰川、河流、湖泊等地表水體與地下水之間的“融-補-徑-排”狀態,是評估“亞洲水塔”水資源安危的關鍵。青藏高原生態環境的穩定對區域甚至全球環境的意義,也可謂是“牽一發而動全身”。

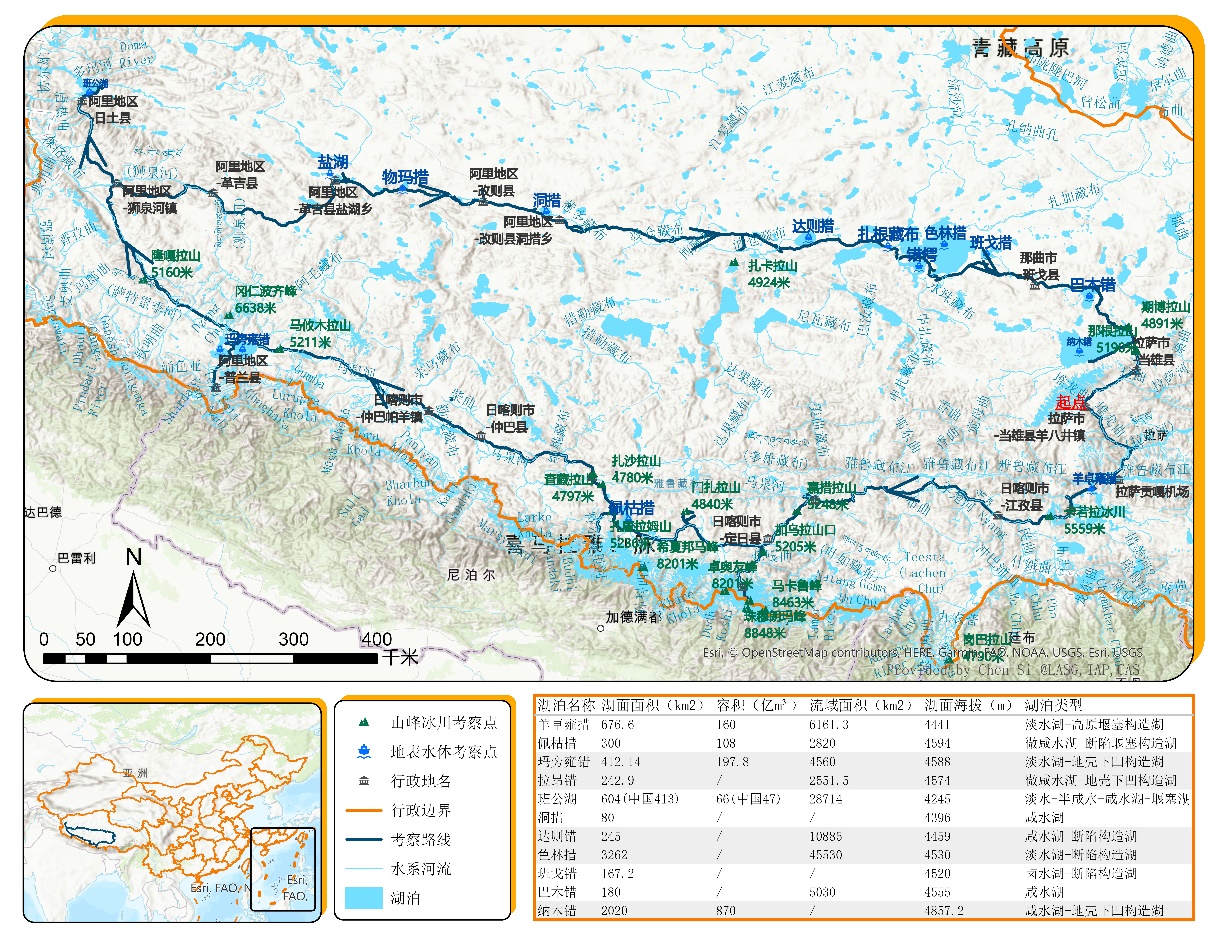

2021年7月29日-8月11日,第二次青藏高原綜合科學考察研究任務二專題6“亞洲水塔區水循環動態監測與模擬”的“亞洲水塔區地表-地下水耦合模擬”科考分隊赴西藏南部地區開展了為期14天的綜合科學考察,科考隊員主要來自中國科學院大氣物理研究所大氣科學和地球流體力學數值模擬國家重點實驗室。本次科考主要調研了“亞洲水塔區”西藏南部地區冰川、湖泊、河流水系的演變情況,現場查勘和收集了部分水文氣象數據,重點考察了雅魯藏布江、物瑪錯、色林錯、納木錯等重要流域的水文氣象特征及其對生態環境的影響。

圖1 科考路線圖[4-14]

圖2 羊卓雍措、瑪旁雍錯、色林錯綜合考察

科考人員從拉薩市區出發,沿途驅車3000多公里,先后途徑拉薩市曲水縣、日喀則市拉孜縣、定日縣、薩嘎縣、仲巴縣、阿里地區普蘭縣、噶爾縣獅泉河鎮、改則縣、那曲市尼瑪縣、班戈縣以及拉薩市當雄縣等地,沿途考察和調研了雅魯藏布江、羊卓雍措、佩枯措、瑪旁雍錯、拉昂錯、班公錯、物瑪錯、色林錯、納木錯等重要流域的水文氣象條件及生態環境情況,并開展了現場查勘、下墊面調查以及水文氣象資料收集等工作,增強了對青藏高原下墊面特征以及冰川、湖泊、河流、地下水等水文條件的認識和理解,為扎實推進亞洲水塔區地表-地下水耦合模型的構建和數值模擬研究奠定了堅實的基礎。

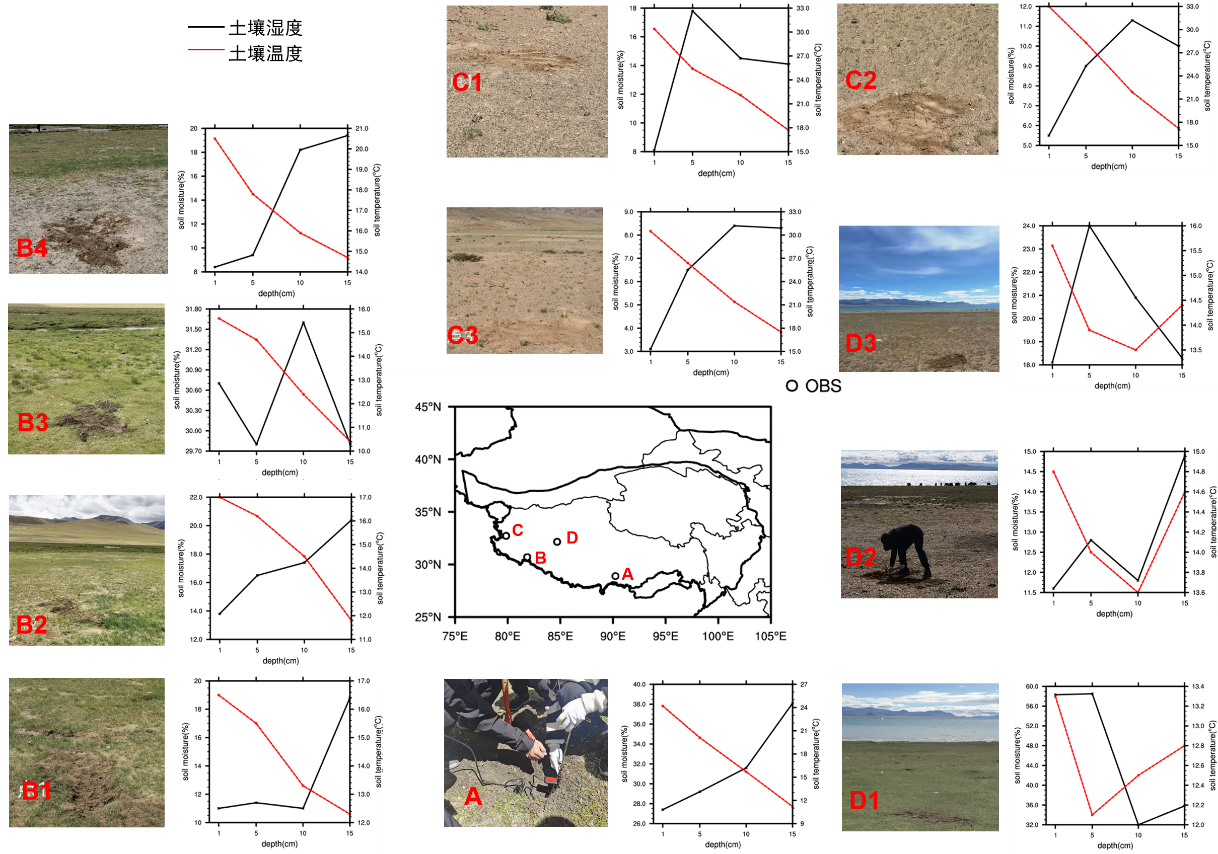

圖3 土壤溫濕度觀測

圖4 土壤溫濕度觀測數據

科考分隊分別于8月2日、6日和10日前往中國科學院珠穆朗瑪大氣與環境綜合觀測研究站、阿里荒漠環境綜合觀測研究站和納木錯多圈層綜合觀測研究站開展了實地的調研和學術交流。觀測站工作人員詳細介紹了觀測站的建站歷史、運行情況、觀測儀器的使用、觀測資料的獲取和流域的水文水質情況等,使科考人員對青藏高原地區的氣象數據觀測系統以及生態水文環境有了更加充分的認識。通過學術研討和交流,科考隊員深刻感受到觀測數據是數值模式構建和評估驗證不可或缺的基礎,青藏高原這些寶貴的數據資料對亞洲水塔區地表-地下水研究的推進具有重要意義,期望與觀測站工作人員建立良好合作關系,提高對青藏高原地區水量平衡時空分布和變化特征科學規律的認識。

圖5 珠穆朗瑪大氣與環境綜合觀測研究站、阿里荒漠環境綜合觀測研究站、納木錯多圈層綜合觀測研究站

“亞洲水塔區地表-地下水耦合模擬”科考分隊此次的實地考察活動圓滿完成了既定目標。許多科考隊員第一次來到高原,克服了高原反應、嚴寒、路途奔波等困難,堅持完成了整個科考工作。通過此次科考工作,一方面提高了對青藏高原水資源重要性的認識和理解,見識到高原觀測的不易、科考工作的艱辛,另一方面取得了諸多豐碩的初步考察成果,增強了對亞洲水塔區地表、地下水變化特征科學規律的認識,有助于推進亞洲水塔區地表-地下水耦合模擬研究工作的進一步開展,可為支撐青藏高原生態水文環境可持續發展提供科技支撐。

作者:尤艷彬、陳思、賈炳浩