室內模擬重現凍土區長期地貌分選過程

2021年10月5日,“地質環境與災害”任務“凍土凍融災害及重大凍土工程病害”專題中國科學院西北生態環境資源研究院牛富俊研究員團隊,在國際著名學術期刊《美國科學院院刊》(PNAS)上發表了關于凍土凍融災害及重大凍土工程病害的最新研究成果。紹興文理學院李安原博士為本研究第一作者,華東師范大學劉全興教授為本研究通訊作者。

近期,科考隊在國防公路考察至新疆溫泉達坂一帶,發現了條紋清晰的石條。無論在北極還是青藏高原多年凍土區,這些規則的地表圖案都廣泛發育,是凍土分選作用形成的獨特的地貌類型。這種地貌景觀也被認為是過去火星上存在地表液態水的證據。2003年,Science曾以封面論文的形式,首次報道了關于地表斑圖形成的理論模型,該模型認為不均勻凍脹,空間側向擠壓是導致地表顆粒物質自組織運動的主要機制,然而該模型缺乏試驗證據。

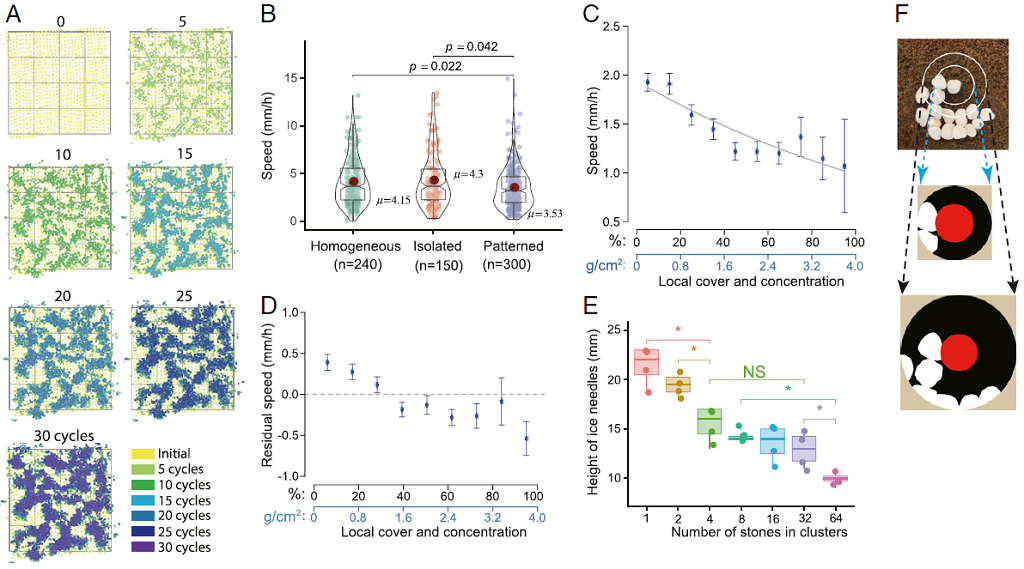

研究團隊通過控制試驗物理模擬凍土地區的凍融循環,實現了野外長期地貌分選過程的室內試驗短期重現(圖1)。試驗顯示,導致形成石環的土體中水分以冰針的形式作用于礫石,為礫石的運動提供能量來源。通過實驗數據統計發現單個礫石的運動速率與局部礫石數量呈指數遞減關系,這導致該系統中礫石在它們運動更慢的地方聚集,從而自發形成相分離:一個是礫石富集的密相,另一個是礫石稀少的稀相,進而形成了韻律性的礫石堆積圖案。基于這一規律,建立了兩個可以描述礫石在空間中分布的動力學相分離模型,這些模型能夠重現野外和室內實驗觀察到的各種礫石圖案。這是在國際上首次發現并報道了地貌學中的相分離機制并揭示地表圖案的產生機理。

圖1 實驗室中石紋和石頭運動的自組織模擬

原文鏈接:https://www.pnas.org/content/118/40/e2110670118