青藏高原湖冰消融末期近表層湖溫普遍躍升

青藏高原上分布的眾多湖泊,是“亞洲水塔”的重要組成部分。自20世紀90年代中期以來,青藏高原北部湖泊冰期延長,而南部冰期縮短,這對冬春季湖面蒸發量有明顯影響。由于缺乏觀測資料,目前對高原湖泊冰期的湖泊熱力過程知之甚少。

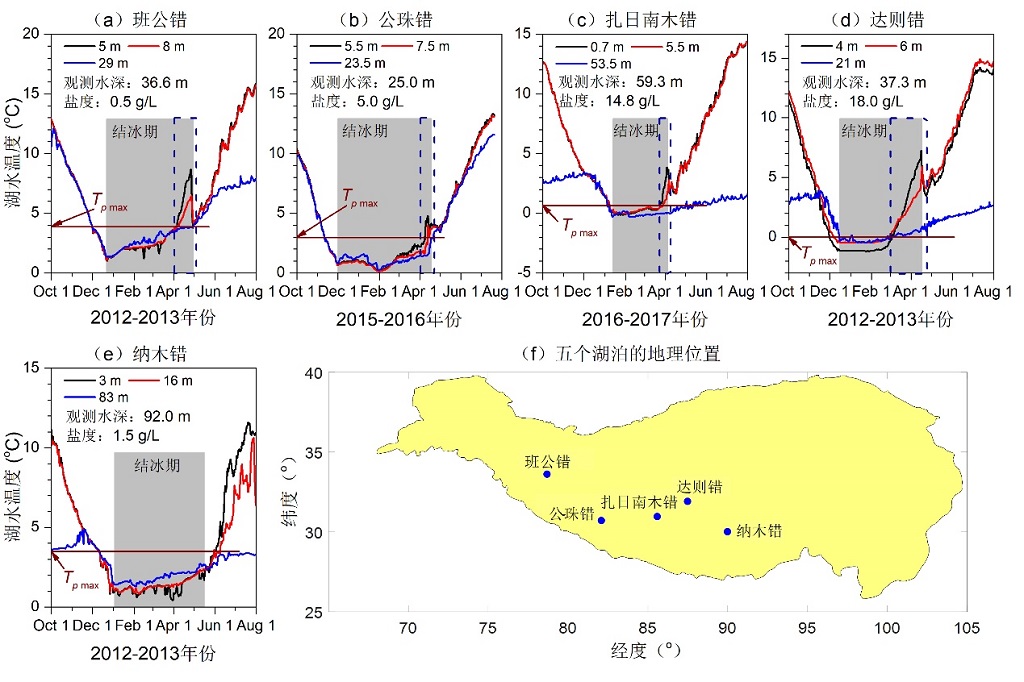

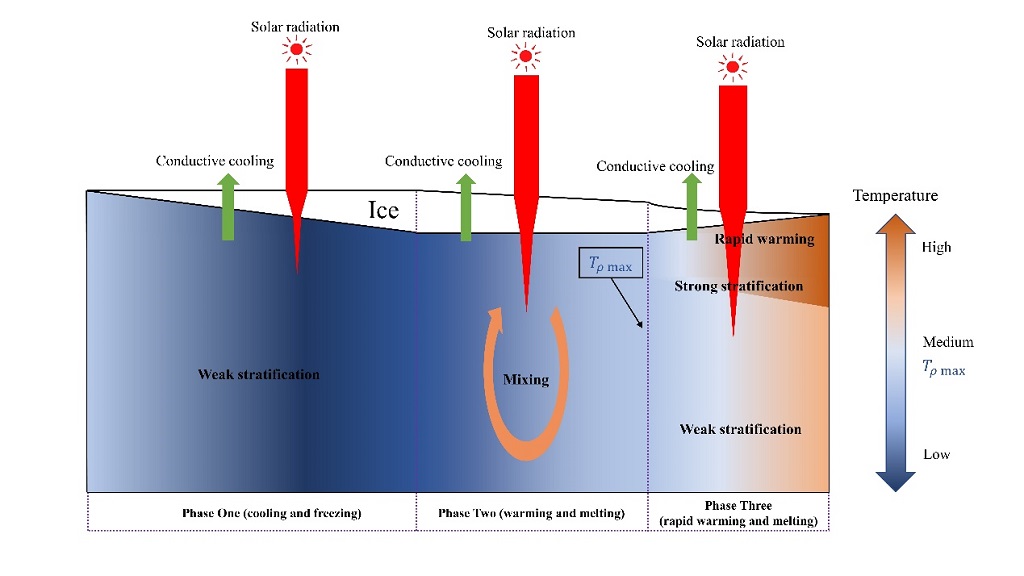

“亞洲水塔動態變化與影響”任務“亞洲水塔區水循環動態監測與模擬”專題研究團隊基于高原多個湖泊的湖溫廓線觀測資料,發現從湖面結冰融化期的某個時間節點開始,近表層湖水溫度普遍存在快速上升的現象,有的咸水湖泊溫度甚至上升了7~8 ℃(圖1)。這一溫度躍升開始的時間節點正好對應湖水最大密度對應的溫度(稱作“臨界溫度”)的發生。在湖水到達這一臨界溫度前,升溫很緩慢;一旦超過這一溫度,冰下湖溫出現躍升,直至湖冰完全融化。為解釋該現象,該研究提出了如下湖泊熱力過程發展的三階段理論模型來解釋該現象(圖2):

湖面結冰后,冰下湖水通過熱傳導失去能量,導致湖冰加厚,此時整個湖水溫度低于臨界溫度(圖2中的第一階段)。當春季來臨,氣溫回升,湖冰開始融化,與此同時太陽輻射增強和湖冰厚度減薄使得更多的太陽輻射穿透湖冰加熱湖水,導致近冰層水溫上升。由于此時湖水溫度普遍低于臨界溫度,湖水溫度上升導致其密度增加,因此表層湖水下沉,促進對流混合,使整個湖泊水溫上升緩慢(圖2的第二階段)。當湖水溫度上升到臨界溫度后,太陽輻射的進一步加熱使得近表層湖水溫度超過臨界溫度,湖水密度減小,形成了穩定的熱力分層;同時由于冰層隔離了風的影響,近表層湖水也無法與次表層混合。因此,太陽輻射的非均一加熱導致了近表層的湖水快速升溫(圖2的第三階段)。這一階段湖水溫度的躍升還存在一個正反饋,即:近表層水溫升高湖水穩定性加強,湖冰融化加速太陽輻射更易穿透冰層加熱增強近表層水溫進一步升高。一旦湖冰消失,湖面上的風應力會引起表層和次表層之間的強烈湍流混合,導致表層水溫突然下降。

這一現象的出現與青藏高原冬春季氣溫低、輻射強、湖泊區降雪少、湖泊冰面反照率低等獨特氣候和地理環境有關,同時與湖水深度和鹽度有關。湖水越深,熱容量越大,湖冰下水溫在春季越難到達臨界點,不易出現快速升溫。例如納木錯湖深達90多米,在整個湖冰期,其熱力狀態始終處于第二階段,沒有發生快速升溫(圖1e)。類似地,鹽度越高,臨界溫度越低,春季冰下湖水升溫到臨界溫度的時間越早,越容易出現快速升溫。例如,扎日南木錯和達則錯鹽度高,湖冰融化末期升溫越明顯(圖1c, 1d)。因此,這個三階段理論模型可以為青藏高原眾多的不同深度和鹽度的湖泊提供春季熱力結構的參考信息。

該研究以觀測事實為基礎,指出湖冰消融末期湖溫躍升是青藏高原湖泊存在的一個較為普遍的現象,為湖泊模型的發展提供了新的證據,并強調了太陽輻射透過冰層加熱湖水的重要性。為了準確模擬青藏高原湖冰物候和湖氣相互作用,未來的湖泊模型必須考慮太陽輻射在湖冰中的傳輸過程以及湖泊鹽度等特征,而它們在目前的湖泊模型中很大程度上被忽略了。

圖1 青藏高原上五個湖泊的地理位置和不同深度湖水溫度的季節變化:(a)班公錯,(b)公珠錯,(c)扎日南木錯,(d)達則錯,(e)納木錯,(f)五個湖泊地理位置。圖中,表示湖水最大密度對應溫度,灰色區域表示湖泊冰期,藍色虛線線框表示近表層湖水快速升溫時段。

圖2解釋湖冰消融末期湖水快速升溫現象的三階段概念模型。在湖冰融化第二階段結束時,整個湖水密度均一,湖水溫度達到臨界溫度()。圖中從上往下的紅色箭頭的寬度表示太陽輻射的強度

文章信息:Lazhu, Yang Kun, Hou Juzhi, Wang Junbo, Lei Yanbin, Zhu Liping, Chen Yingying, Wang Mingda, He Xiaogang. (2021). A new finding on the prevalence of rapid water warming during lake ice melting on the Tibetan Plateau. Science Bulletin.

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.scib.2021.07.022