為了“碳中和”,青藏高原上的石頭也在努力

一提起“吸收二氧化碳”,你會想到什么?樹木和海洋可能會此刻閃現在你的腦海,順便勾起你去戶外親近大自然的愿望。

不過,有一個答案可能常被忽視,那就是巖石。在捕獲與儲存大氣CO2的過程中,它也扮演著重要角色。為了實現“碳中和”的目標,青藏高原的石頭很努力。

什么是碳中和?

全球變暖已成為科學界和各國政府關注的熱點問題,為應對這一問題,各國政府紛紛提出相關目標與方案。2020年9月,中國國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會上發表重要講話,宣布了中國的碳中和目標。根據彭博新能源財經2020年12月發布的《中國加速低碳進程》白皮書顯示,全球60%碳排放的國家和地區已制定碳中和目標,包括中國、歐盟、英國、日本、韓國等。

碳中和是指國家、企業、產品、活動或個人在一定時間內直接或間接產生的CO2或溫室氣體排放總量,通過使用低碳能源取代化石燃料、植樹造林、節能減排等形式,以抵消自身產生的CO2或溫室氣體排放量,實現正負抵消,達到相對“零排放”。簡單來說,我們一邊產生CO2,又一邊消耗它,當我們消耗的量和產生的量正負抵消了,就實現了零增長。

在實現碳中和的道路上,除各國主要通過節能減排和CCS (carbon capture and storage)技術增加碳捕獲和儲存來抑制氣候變暖外,自然界如巖石化學風化等某些物理化學過程也能實現捕獲和儲存大氣CO2,被稱作自然界的CCS。

自然界的CCS之一--巖石化學風化

首先,我們需了解巖石的化學風化是什么。風化作用是指,在自然界中,地表上的巖石、礦物與大氣、水、空氣以及生物接觸時,產生了物理變化、化學變化,從而在原地形成松散堆積物的全過程。巖石在物理機械作用下崩解、破碎的過程稱為物理風化,而能夠使巖石化學成分發生改變的風化作用稱為化學風化。

溫差風化導致受熱不均,收縮不一致,巖石發生裂解

拍攝地點:納木錯曲嘎切流域,拍攝者:于正良

花崗巖里的黃鐵礦氧化

(當含鐵物質巖石被風化后,就染上了富有特征的紅褐色,即化學風化)

拍攝地點:納木錯曲嘎切流域,拍攝者:于正良

按照礦物組成分類,巖石主要分為硅酸鹽巖和碳酸鹽巖。硅酸鹽巖在化學風化過程中吸收大氣CO2,隨后以CaCO3的形式封存CO2,形成地質時間尺度的碳匯效應(>100萬年),而碳酸鹽巖風化也能吸收大氣中的CO2,以HCO3-的形式形成較短時間尺度的碳匯(<10萬年)。

硅酸鹽巖風化的簡化模式:

CaSiO3+2H2O+2CO2  Ca2++2HCO3-+SiO2+H2O

Ca2++2HCO3-+SiO2+H2O

Ca2++2HCO3- CaCO3+H2O+CO2

CaCO3+H2O+CO2

碳酸鹽巖風化的簡化模式:

CaCO3+H2O+CO2  Ca2++2HCO3-

Ca2++2HCO3-

Ca2++2HCO3-  CaCO3+H2O+CO2

CaCO3+H2O+CO2

作為廣泛存在的表生地質過程,陸地巖石的化學風化與全球碳循環和氣候變化之間存在著強烈的耦合關系:大氣CO2濃度上升導致全球氣候變暖,更高的氣溫導致巖石的化學風化增強,從大氣中吸收CO2的量也會增加,從而抑制大氣CO2的過快增長,導致全球降溫,如此便形成一個負反饋機制。

另一方面,當地球溫度較低時,化學風化強度也處于較低水平,吸收大氣CO2的通量十分有限,因而火山活動和巖石變質作用排放的CO2得以累積,促使地球向變暖方向發展,防止地球溫度過低。可以看出,地表巖石的化學風化(尤其是硅酸鹽巖風化)是調節大氣CO2濃度和推動全球氣候變化的重要因素,是地球系統演化的“穩定器”,素有“地質空調”之稱。

青藏高原是個大空調?

青藏高原高寒缺氧、地勢高亢,有地球第三極之稱。作為“亞洲水塔”,青藏高原發育了眾多的冰川、湖泊與河流,遠離人類活動中心,受人類活動影響較小,是研究地球系統各圈層間相互作用的“天然實驗室”。科學家們通過采集青藏高原地表水比如河水、湖泊、冰川徑流等水體,測定它們的化學成分來反映研究流域的化學風化過程,進而認識風化作用下對大氣CO2的消耗量。

從空間分布來看,喜馬拉雅山脈的隆升造成其南坡的降水豐沛,但由于地形阻擋,使得青藏高原腹地的氣候較干旱。因此,雖然喜馬拉雅山脈的隆升造成了南坡較高的化學風化速率,但其引起的內陸干旱對青藏高原整體的化學風化強度起到了負反饋作用。從年內變化來看,青藏高原內陸流域化學風化速率的季節差異十分顯著,季風期遠大于非季風期。

此外,科學家通過對比青藏高原內陸的冰川流域與非冰川流域化學風化過程及速率的差異,得到了青藏高原內陸的冰川作用促進了巖石化學風化的結論。也就是說,在青藏高原內陸,冰川流域的化學風化可能對大氣中CO2濃度的上升起到負反饋的調節作用。

在全球氣候變化背景下,青藏高原的增溫速率是全球平均值的2倍。冰川作為氣候的產物,氣候變暖必然導致冰川融化速度加快,以流域為空間尺度的巖石化學風化作用可能也呈增強態勢,進而加強流域碳循環過程。但是,上述理論推導還未得到野外實地觀測數據的驗證。在未來,仍需對青藏高原典型冰川流域的化學風化過程及其碳匯效應進行長期的定位觀測,以解答冰川變化對巖石化學風化及其碳匯效應可能產生哪些影響的謎題。

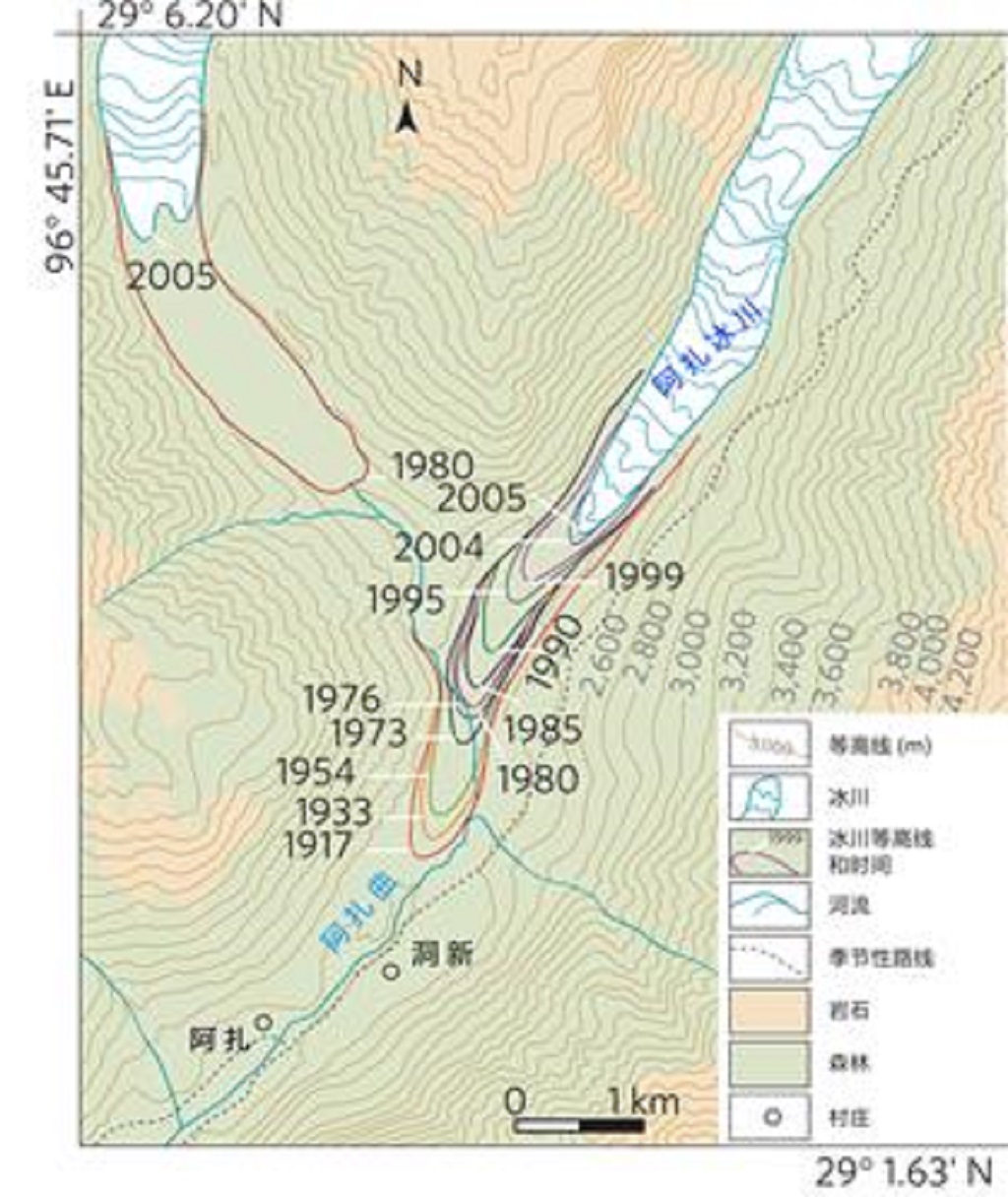

青藏高原東南部阿扎冰川冰舌末端的變化歷史

如何利用好巖石風化?

那么,巖石化學風化具備的重要碳匯功能能否被人類利用呢?這個問題的答案很可能是正面的。

通過人為增強巖石化學風化來抑制大氣CO2濃度的過快增長,部分研究已證明這一設想可行。如比爾林(Beerling)等人認為,將碾碎的玄武巖或其他硅酸鹽礦物添加至土壤中,這些物質在化學風化過程中既能為植物生長提供必要的K和Si等營養元素,也能增強對大氣CO2的吸收(每年多吸收5-20億噸CO2)。這一技術操作簡單,成本較低,因而在未來推廣這一技術,可助力早日實現“碳中和”的宏偉目標。

根據美國國家海洋和大氣管理局的觀測數據,全球大氣CO2濃度由工業革命前的280 ppm升高到2021年3月的416.74 ppm。采取多種手段降低大氣中CO2濃度,阻遏全球氣候變暖的勢頭已是刻不容緩。雖然普羅大眾難以直接參與到相關的科學研究中,但仍可通過生活方式的調整為節能減排做出貢獻,助力實現“碳中和”目標。

參考文獻:

Beerling, D.J., Kantzas, E.P., Lomas, M.R. et al. Potential for large-scale CO2 removal via enhanced rock weathering with croplands. Nature583, 242–248 (2020).

Dupré B., Dessert C., Oliva P., et al. 2003. Rivers, chemical weathering and Earth's climate. Comptes Rendus Geoscience, 335(16): 1141-1160.

Viers J., Oliva P., Dandurand, J.L., et al. 2004. Chemical weathering rates, CO2 consumption, and control parameters deduced from the chemical composition of rivers. In: Drever, J.I. (Ed.),Surface and Ground Water, Weathering, and Soils. Holland, H.D., Turekian, K.K. (Exec. Eds),Treatise on Geochemistry, vol. 5. Elsevier Ltd.: 1-25.

Yu Z.L., Wu G.J., Keys L., et al. 2019. Seasonal variation of chemical weathering and its controlling factors in twoalpine catchments, Nam Co basin, central Tibetan Plateau. Journal of Hydrology, 576: 381–395.

Yu Z.L., Yan N., Wu G.J., et al.2021.Chemical weathering in the upstream and midstream reaches of the Yarlung Tsangpo basin, southern Tibetan Plateau,Chemical Geology,Volume 559.

IPCC報告,二氧化碳捕獲和封存,決策者摘要和技術摘要。

劉海英,2013,化學風化作用能為變暖地球降溫-英科學家認為氣候復原時間比原設想縮短四倍,科技日報.

作者:

“亞洲水塔動態變化與影響”任務

中國科學院青藏高原研究所 燕妮 于正良 鄔光劍 安寶晟