“火星”尋魚記

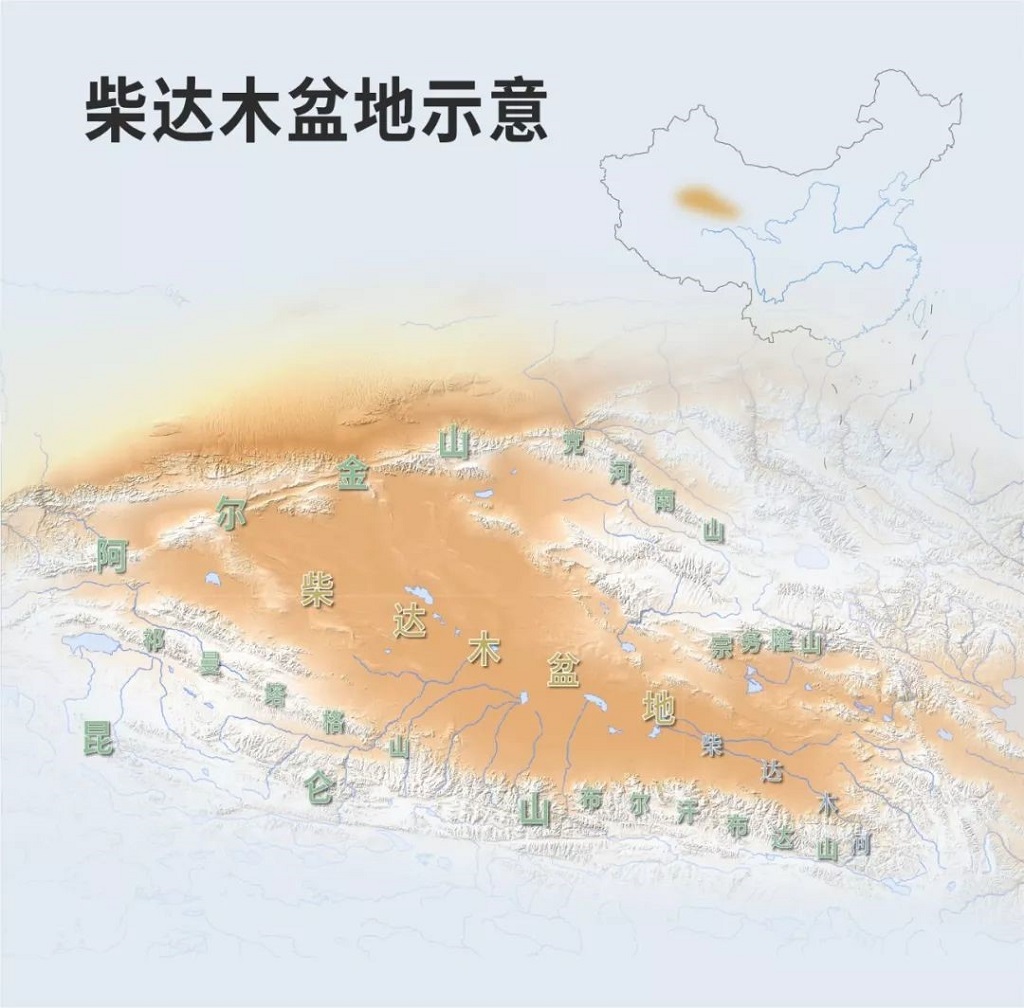

柴達木盆地位于青藏高原東北角,被阿爾金、祁連山和東昆侖等雄偉山脈夾峙,群山隔阻再加深處內陸,湖盆干涸后大風侵蝕,雅丹地貌非常發育,是 “中國最像火星地表的地方”。

這里是極度干旱的地區,而這樣的地理格局和環境特征是幾千萬年來各種自然力量合作的結果,在這個過程中,生物曾作何響應?這是古生物學家們孜孜以求的科學命題。

柴達木盆地的地理位置(來源:“第三極大本營”—《柴達木,你的精彩從何而來?》)

前輩古生物學家們曾在這里找到過大量化石,現在我們知道,藏羚羊的祖先可能起源于此,中新世時曾有犀牛在此徜徉,而在更早的漸新世,這里還有成片的森林。

而這次我們要去考察的地點鴨湖,則是伍氏獻文魚的產出地。

2005年、2006年,美國洛杉磯自然歷史博物館王曉鳴研究員、古脊椎所李強研究員和同事們就曾在此考察,找到了獻文魚。

這種全身骨骼精奇的鯉科魚類,以全身粗壯肥大的骨骼形態響應了柴達木盆地自上新世以來的逐漸變干的過程,成為生物適應青藏高原古環境變化的著名案例。這次我們循著15年前前輩們的考察記錄,回到這里,期望能找到更多關于獻文魚的故事。

2005年,王曉鳴和李強老師與同事們在鴨湖考察 (李強 攝)

01 行前會議

出發前,古脊椎所倪喜軍老師組織了行前會議,從野外裝備的添置、隊員身心狀態的調適、野外期間可能遇到的一切情況以及相應的預案,都做了耐心的解釋和精心的安排。

行前會議,事無巨細,精心統籌(上:古脊椎所隊員會議;下:古脊椎所隊員與中科院水生所(武漢),版納植物園聯系人會議)(圖片由倪喜軍老師 提供)

這是我第一次深入柴達木無人區,心里有些忐忑。

盡管如此,心里更多的還是期待:

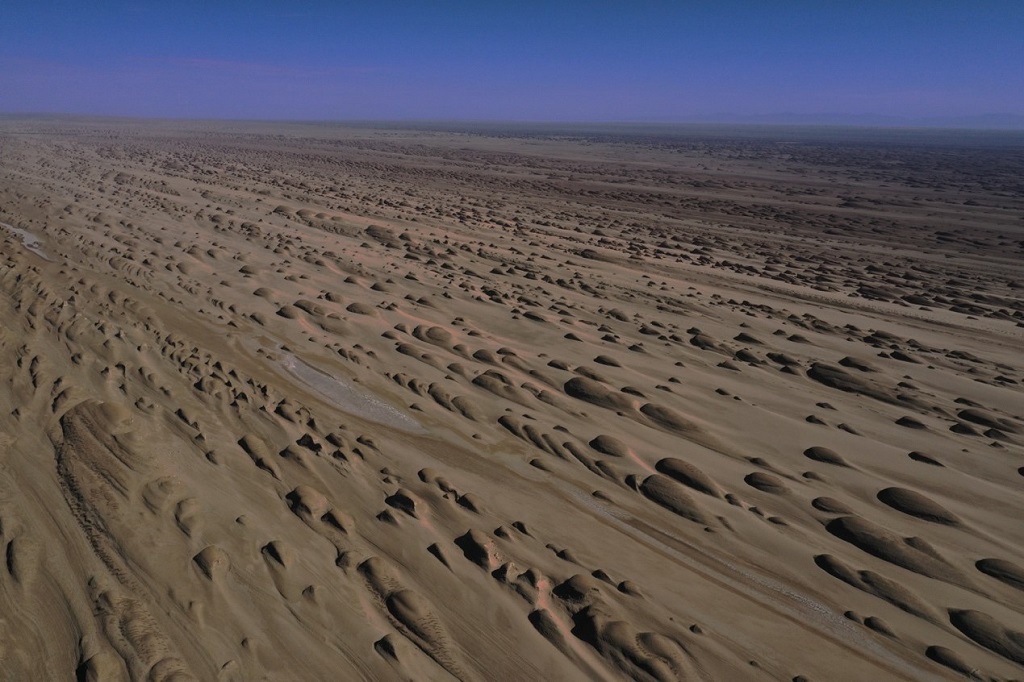

柴達木雖然表面上是一片干旱的荒漠,卻蘊含著各類金屬礦藏,生長著以枸杞為代表的各類中藥材,是一個名符其實的“聚寶盆”。柴達木地區遍布雅丹地貌,風力作用強勁,高高低低的沙丘交錯排布,在地面上拉出細長的影子,如同無數奮鰭劈浪的大魚,非常壯觀。

被強風塑造的雅丹地貌,一直延綿到遠處若隱若現的阿爾金山腳下 (吳飛翔 拍攝,無人機視野)

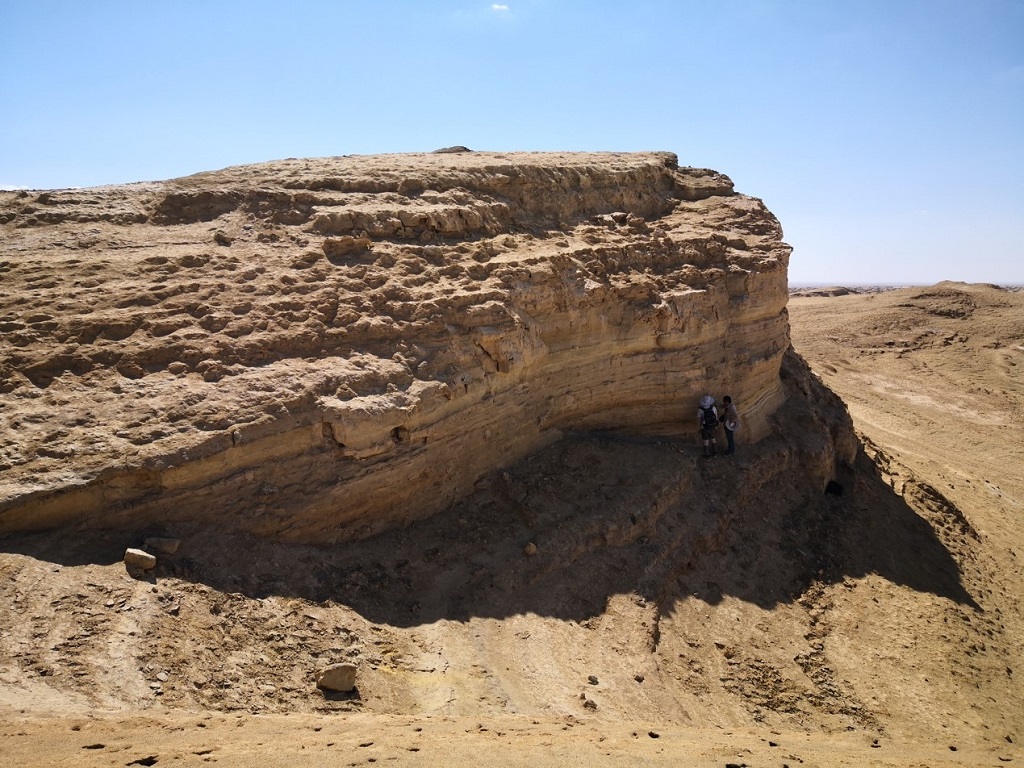

鴨湖地區的地層以黃綠色泥巖或粉砂巖最為常見,代表著湖泊相沉積,中間偶見石膏。因為環境極度干旱,且富含鹽堿,這里的地面寸草不生。難以想象,就在幾百萬年前,這片貧瘠的土地曾是一片湖面,孕育了大量的魚類。

這片神秘的土地不僅是國人科考的焦點,還吸引過諸多外國探險家的注意。俄羅斯探險家普爾熱瓦爾斯基和瑞典探險家斯文·赫定曾先后前往柴達木盆地進行考察,在柴達木的熾熱、粗獷和善變中書寫了一段段動人的傳奇。

02 在路上

凌晨發車,走國道,向鴨湖進發。道路兩側的電塔和鋼架,柴達木的荒涼搭配現代工業的氣息,是獨具魅力的風景。(吳飛翔 攝)

在大隊進駐鴨湖前,古脊椎所李強研究員帶先遣隊沿著東塔吉乃爾湖北側的舊315國道,循著15年前的路線探進鴨湖,并選定了扎營地點。7月16日,大隊在格爾木集結后,我們凌晨5點出發,在路上顛簸了六個小時,進入鴨湖。

這一路景色在不斷變化,沿著晨光中的國道,先后經過了水上雅丹地質公園和東臺吉乃爾湖。這里的湖泊很有奇特,道路兩側的湖水顏色截然不同——一邊是深藍,另一邊則是青綠,偶爾能看到圓滾滾的紅嘴鷗停棲在水面上。

沙海行車,勇者游戲(吳飛翔 攝)

車隊進入鴨湖后,風景為之一變,不時狂風大作,飛沙走石,眼前處處是土黃色的風蝕山丘和溝壑。這樣的荒野,猛地將我們與現代城市隔絕開來。在土丘之間兜兜轉轉,彎彎繞繞,最后我們來到一個寬闊平坦的溝里,卸下輜重,搭起了我們的營房。

搭建營房(吳飛翔 攝)

紅旗飄揚,營房儼然 (吳飛翔 攝)

沙丘中的營房(房庚雨 拍攝,無人機視野)

03 荒漠古魚

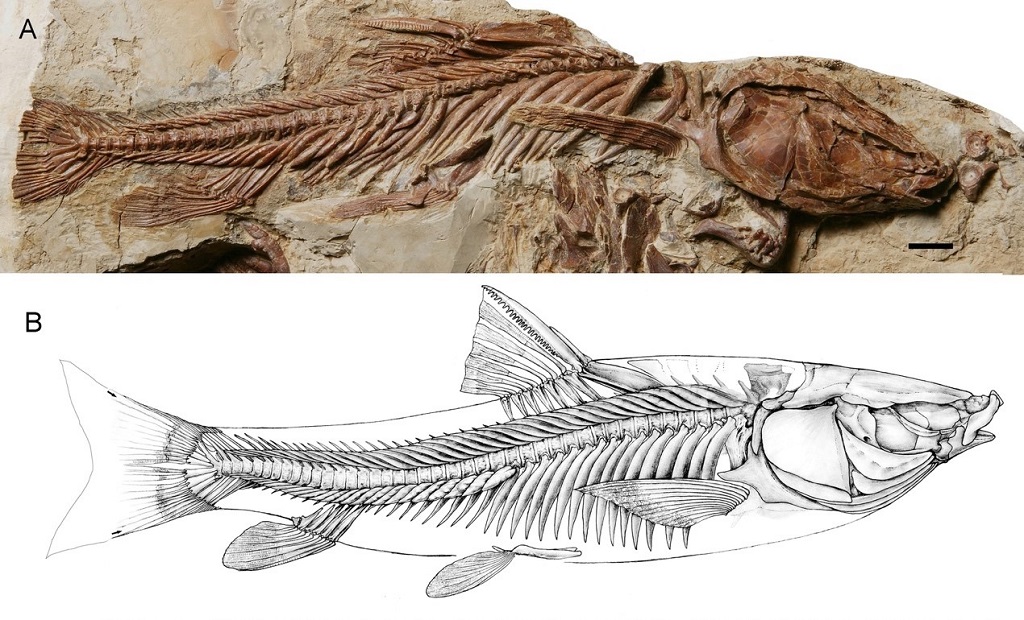

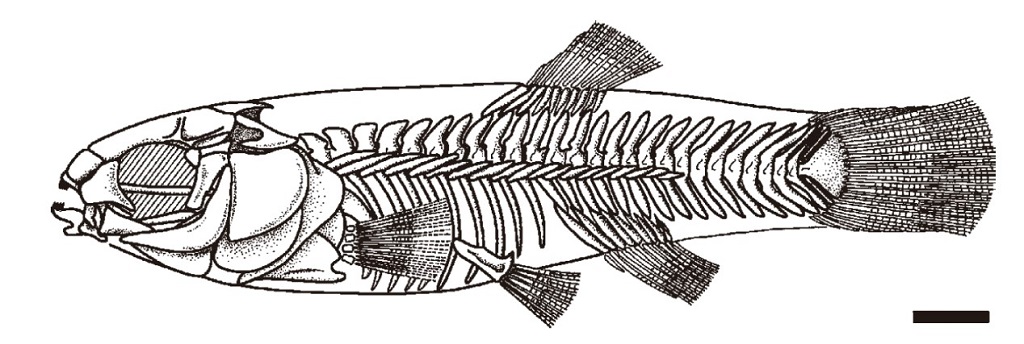

我們這次進駐鴨湖,期待尋找到更多伍氏獻文魚以及當時它生存環境的信息。我國著名古魚類學家張彌曼老師領銜的研究團隊2008年在《美國科學院院刊》刊文并為其命名,以紀念我國魚類學家伍獻文先生。獻文魚最大的特點就是脊椎骨、肋骨等骨骼都變得異常粗大,甚至連很細小的肌間骨(我們吃魚時卡喉嚨的小刺)都變得粗壯肥大。

獻文魚及其復原圖。上:正模標本;下:骨骼復原圖(吳飛翔 繪圖)

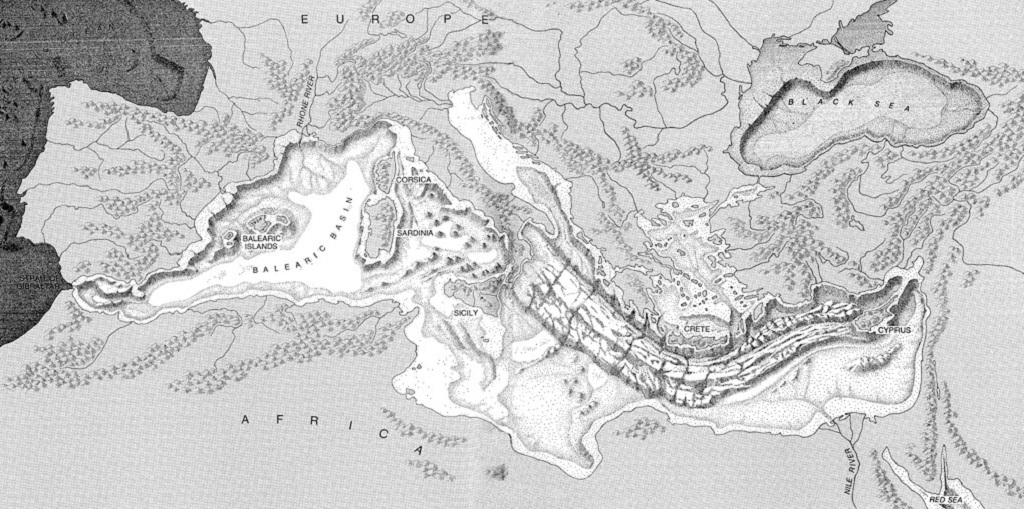

這樣的現象此前僅見于一種滅絕的鱂科魚類—厚尾秘鱂,它生活在距今約600萬年前墨西拿鹽危機時干涸的地中海地區,指示了一種極度干旱的環境。

古海荒漠:干涸的地中海(來源:許靖華,1972年,《古海荒漠》)

厚尾秘鱂:與獻文魚一樣,也是全身骨骼粗壯,比例尺:5毫米。

獻文魚存活的時代,鴨湖也正處在一個快速變干的階段,水體里鈣鹽飽和,導致獻文魚骨骼增粗。不過,要理解這種變化的機制,除了更多的實驗分析之外,我們還要在它產出的地層里尋找更多線索,這也是我們此行的主要目的。

04 刊石求知

踏勘首日,順層考察(吳飛翔 攝)

不過,考察并非一帆風順。

第一天尋找獻文魚標本的產地,而這酷熱的荒原很快給我我們一個下馬威。

臨行前,老師交代我們要在背包里準備至少五瓶水,此時的我們還沒有意識到這是個多么正確的決定。

當天暴曬,照著前輩提供的坐標點,我們徒步尋找當年的工作點。走到下午,地點找到了,但是我們的飲水卻幾乎用盡,其中有同學甚至有中暑的跡象。老師們把隊伍集結起來,身上還留有較多飲水的同學把水勻出來一些給缺水的同學,有隊員還備有藿香正氣液,拿給中暑的同學服用。大家一路相互鼓勵著,緩緩地走回了營地。

這件事讓我們對大自然生出了深深的敬畏,從此再也不敢抱有一絲僥幸,每天都在包里放著足足的五六瓶水。

下馬威:太熱了,有隊員幾乎中暑。關鍵時刻,藿香正氣液派上了用場。(吳飛翔 攝)

出露在石板上的魚骨化石無疑是這次考察一個令人印象深刻的收獲。這是一堆魚的散骨,僅剩一截尚未完全脫節的軀體。因為長期暴露的緣故,有些骨片呈現一種特別的棕紅或紫紅色調。對于第一次在野外看見化石的新人來說,它不像化石,倒像一件藝術品。我伸手摸了摸那幾根嵌在圍巖里的紫紅色肋骨,表面很光滑,相對于普通的魚來說粗壯得多。陽光給它的溫度,讓我一時間覺得它就像任何一個活著的生命體一樣。

踏勘偶遇暴露地表的獻文魚散骨,粗大的骨骼與荒涼干旱的沙地幾乎融為一體(陰琦玉 攝)

每天的工作往往從早晨(6點早飯)持續到傍晚,中午最高溫的時段我們一般回到營地休息,下午4點左右再出發,一般8-9點收隊下山。

05 營中樂趣

夜幕下的“殺伐”(房庚雨 攝)

隊里有司機的家屬司廚,十分用心,盡管食材比較單一,但每天盡量變化菜式做法。晚餐之后,我唯一的想法就是鉆進帳篷里馬上入睡。

營房對弈,觀棋的,走子的,都在下棋(吳飛翔 攝)

而其他隊友們除了整理樣品,總要勻出一點時間忙里偷閑,或者擺上棋盤對弈幾局,或者在端出瓜子坐在營區空地上,一邊神侃,一變觀星。更專業的隊友,則在營區高處架起相機,延時捕捉流星。

正是因為沒有手機信號,我們反倒更加專注于一些簡單的快樂。

第一天晚上,我們聚在一起看星星。第二天、第三天晚上,還是聚在一起看星星。

鴨湖的星星跟我在任何其他地方見到的都不一樣,既亮又密,就像教科書上的星空圖版。魯丹同學給師弟、師妹們一一指給我牛郎織女、北斗七星、仙后座的位置,作為食肉類研究的狂熱愛好者,她頗費“私心”,把大熊座放在了最后詳詳細細地講。

放象棋的板子則更是從來沒有空過。無論何時,只要有人在走棋,就會有一群人去圍觀。出子的人一臉凝重,而看棋的人則手執一片西瓜,指點江山。我們這里下棋毫無規矩可言。觀棋可語,悔棋也被允許,公認的象棋高手符老師指導完這個再指導那個,老師和學生打成一片,嘻嘻哈哈,快樂無邊。

月色下的營房:一顆流星劃過,驚艷了星空(房庚雨 攝)

盡管工作每天都有進展,但在這樣干熱的荒野里堅持,兩周之后,身心的疲憊也在與日俱增。尤其是到了最后測剖面的時候,烈日當空下翻山爬溝,多數人體力都有些不支。看到來之不易的背陰區,都真想一屁股坐下休息。但是我們是有任務在身,為了不拖緩進度,大家互相鼓鼓勁,講兩句笑話逗逗趣,也就撐下來了。

對于我來說,每天支撐我走到最后的是回去的短短十分鐘車程,我把它叫作“荒野中的公路旅行”(“Road trip in the wild”)。我們這輛車的司機代增來自都蘭,是個特別風趣的人,他在回去的路上總會想各種方法逗我們開心——在車里播放充滿民族風情的歌曲,開各種玩笑,和我們分享他帶出來的零食,給我們講他坐在山坡上被營地里的同伴當成熊拍下來的趣事……每天回去的路上我都坐在后排座中間,車子行駛在顛簸的道路上,而我在旁邊兩人之間像彈簧一樣撞來撞去,大家邊聽著《烏蘭巴托的夜》邊笑,一天的疲勞就都不復存在了。野外當然艱苦,睡眠時間少,環境條件差,但是一想到這樣的公路旅行可能就要結束了,我心里還是覺得十分不舍。

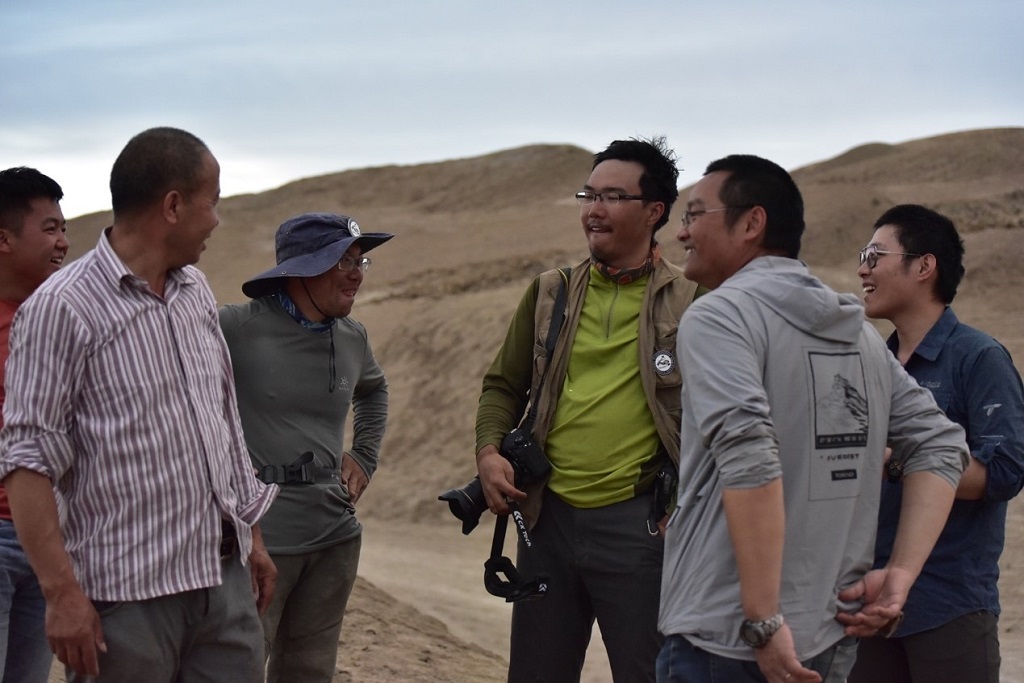

很值得一提的是,在我們考察期間,其他單位老師們的到來,給了我們帶來了新的生活和工作體驗,也算是對我們身心狀態的調劑。

大隊進駐鴨湖兩周之后,西雙版納熱帶植物園的周浙昆、黃健和劉佳三位古植物學老師,從祁連山一路考察進入柴達木,來鴨湖與我們合隊,為我們理解獻文魚的生存環境和鴨湖地區的古環境演變提供新的視角。

非常幸運,司機提前探得一條鉆井隊開掘的新路,吳飛翔老師帶車出鴨湖到東臺將周老師一行接進營地,免了走老路車陷流沙的危險。

新隊友的到來,給疲態初現的隊伍帶來了新鮮的氛圍。當天晚上,我們在帳篷里舉行了一個小型音樂會,沙土搭的舞臺上,不以歌技論英雄,只比誰的熱情高亢,嗓門嘹亮。時大爺是“臺柱子”,除了控場,還要安排節目。古脊椎所三人組《真心英雄》首秀,引出周浙昆老師師徒一曲《青藏高原》,再一曲《天路》,博得滿堂喝彩。

周浙昆老師師徒,《天路》搭檔,唱享《青藏高原》(秦超 攝)

古脊椎所《真心英雄》組合,“不經歷風雨,怎么見彩虹”。(黃健 攝)

蒙古族司機獻上一首聲情并茂的《敬酒歌》。更有隊友大方地宣示對遠方女友的思念,來了一首深情款款的《月亮代表我的心》。

就連平日極少獻唱的同學隊友們也下場引吭高歌,在這樣的氛圍里,他們似乎少了很多平日里的顧忌和怯場,唱出了一種新的狀態,這樣的歌聲更動人。

混搭唱將,顛倒眾生 :)(黃健 攝)

我也亮出了本科時的俄語專業,唱了一首俄語懷舊歌曲《рузинская песня》(《格魯吉亞的歌曲》),不過當我譯出這句歌詞“聆聽著(她的歌),我會在這愛的悲劇中死去,否則我為何要生活在這永恒的地球上?”時,大家鼓起掌來,還好這悲愴的曲風并沒掃了大家的興致。

06 精彩下半場

沙塵暴(貼近地面的那層白幕),排山倒海般地掠過。(最遠處的燈火處為東臺,較近的光點為鉆井架)(房庚雨 攝)

盡管余下的幾天,天氣開始變化,甚至還出現了沙塵暴,但工作仍在有條不紊地推進。除了測量剖面之外,我們也采集了一些用作古環境分析的孢粉和巖石樣品。對于一些破碎脆弱的樣品,我們的師傅們還用特制的膠或石膏做了保護處理。

細推成巖機理,復原山河變化(吳飛翔 攝)

踏勘地層,測量剖面,體驗“螞蟻搬山的樂趣”(引苗德歲語)(吳飛翔 攝)

地層深處有新知(吳飛翔 攝)

行走天地間(吳飛翔 攝)

晚霞映天,采集樣品(吳飛翔 攝)

獻文魚適應了鴨湖地區逐漸變干的環境,最終也因為加碼的干旱超出它的生理極限而消失。在它的時代之后,巖層里出現了更多的石膏,獻文魚也再無蹤跡。

在考察結束的前一天,李強老師帶領我們考察了含獻文魚地層之上的巖段(七個泉組)。與賦存獻文魚的獅子溝組不同,這一段巖層里石膏含量更多,其中還能見到幾層腦紋狀灰巖,特別的碎屑灰巖和鮞粒砂巖,似乎暗示獻文魚身后進一步的干旱化過程中,這里可能發生過其他有趣的故事。

瀚海行(黃健 攝)

腦紋狀灰巖 (吳飛翔 攝)

隨處可見的石膏 (吳飛翔 攝)

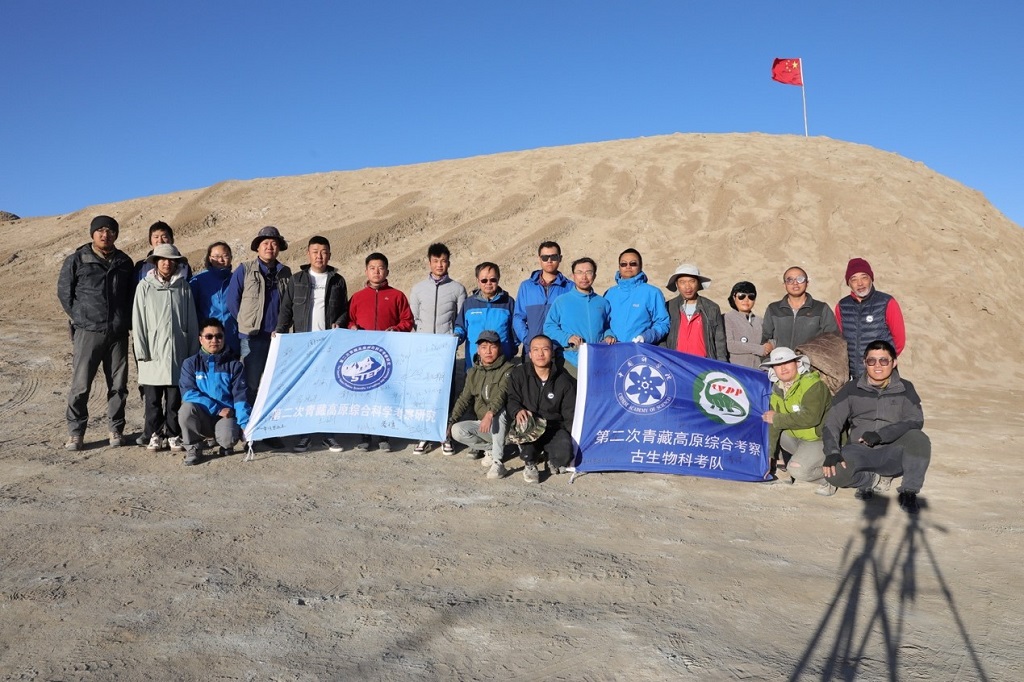

8月3日,一切收拾停當后,我們拔營撤出鴨湖。那一天,盡管晴空萬里,地面卻風急沙重。車隊穿行在土丘之間的彎道上,揚起滾滾沙塵。

在這趟難忘的鴨湖之旅,我們收獲了新知,在極端的工作、生活環境里,挑戰自我的同時更拓展了自我。

回望鴨湖,它已經不是來時那個陌生而令人生畏的荒漠,卻多了幾分豪邁而又可親的氣質。希望我還能再來,鴨湖,再見!

“灰頭土臉”,其樂無邊(黃健 攝)

全隊合影(秦超 攝)

陰琦玉 吳飛翔 供稿(任務七“高原生長與演化”“生物與高原隆升協同演化”專題)