阿爾金斷裂自漸新世以來呈雙向走滑模式

作為青藏高原北部邊界的阿爾金斷裂在印度-歐亞板塊碰撞過程中起了重要調節作用,并控制著高原東北部新生代以來的構造活動。因此,認識阿爾金斷裂自新生代的走滑活動歷史,對理解高原的構造變形過程和機制具有重要意義。但目前關于阿爾金斷裂的走滑時限、滑移量、滑移速率以及演化模式等問題仍存有爭議。

“高原生長與演化”任務“高原風化剝蝕歷史及氣候環境效應”專題研究團隊利用阿爾金斷裂南側兩個反S型弧形構造帶的旋轉變形,限定阿爾金斷裂的走滑時限和幅度等,取得了很好進展。科研人員發現柴北緣逆沖斷裂帶中翼在32-17 Ma間存在一期顯著順時針旋轉變形,在柴西英雄嶺背斜帶16-11 Ma間存在一期顯著逆時針旋轉變形,據此提出阿爾金斷裂自漸新世以來快速走滑,早期推擠和后期拖曳,導致上述兩個時段中區域不同部位發生不同旋轉變形的演化模式,但還需其它關鍵地區的旋轉變形加以驗證。

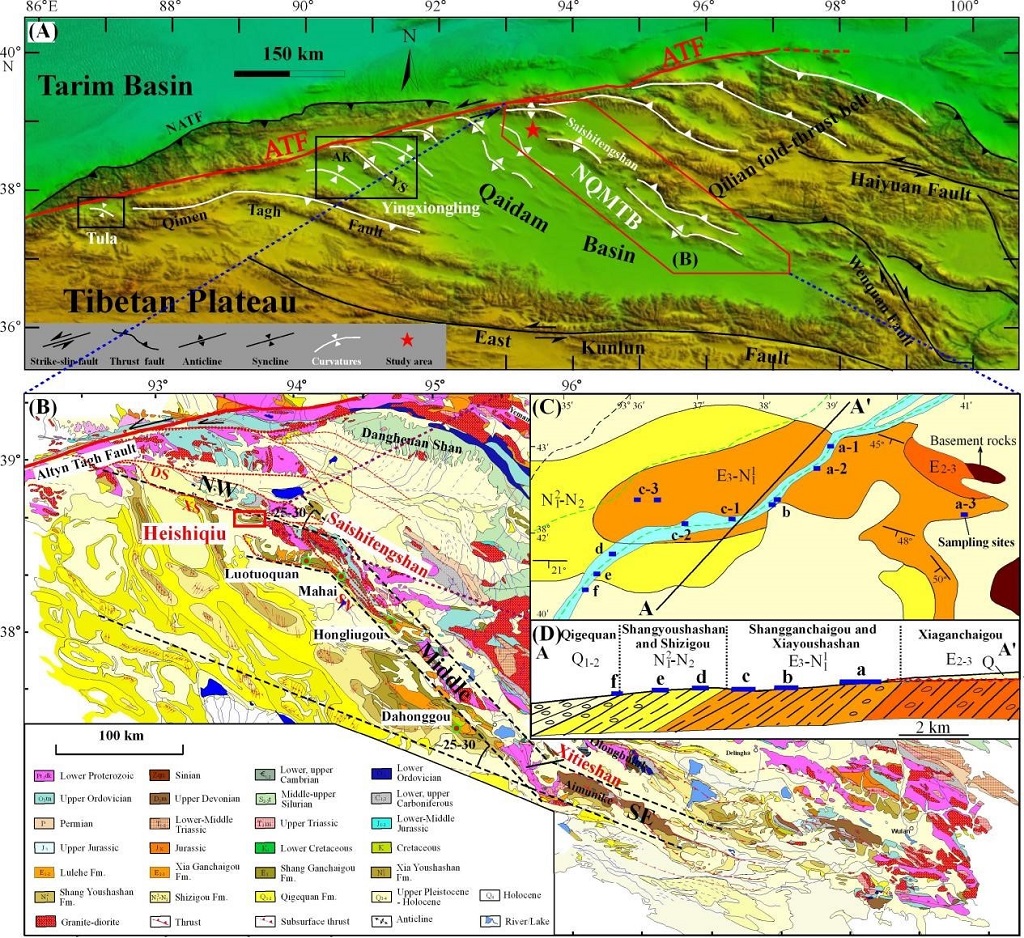

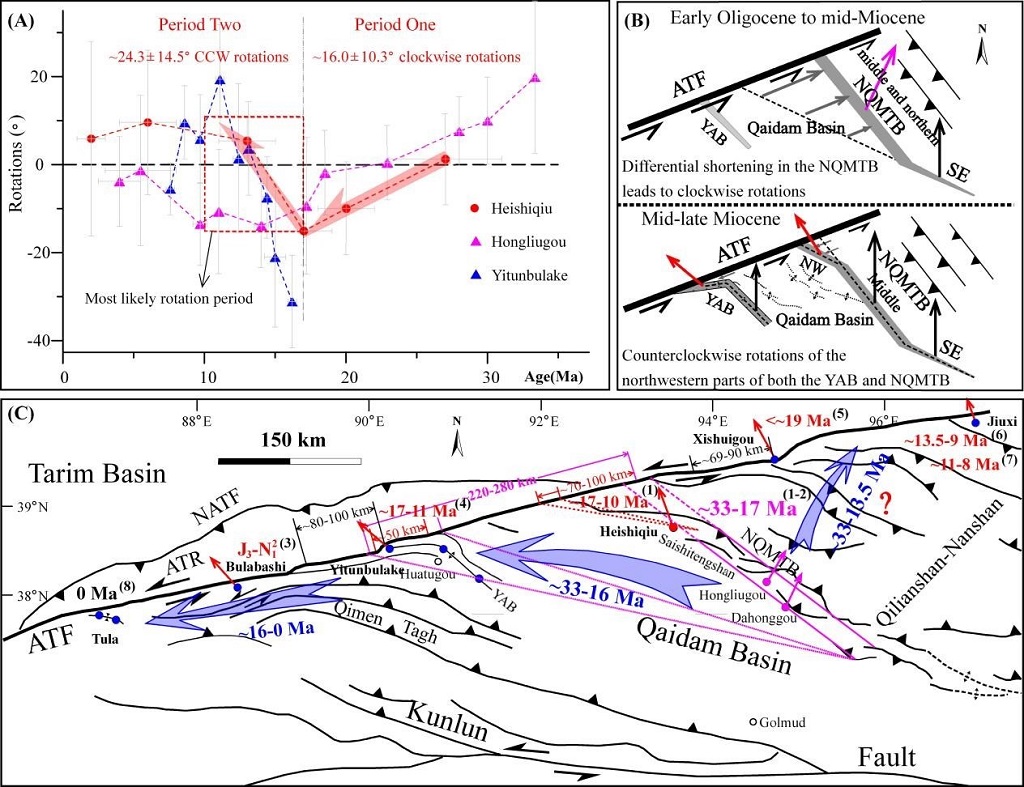

近日,科研人員選擇靠近阿爾金斷裂的關鍵區域-柴北緣逆沖斷裂帶北西翼的黑士丘剖面,開展了詳細的古地磁旋轉變形研究(圖1)。研究結果顯示,該地區自漸新世以來至少經歷了兩期次旋轉變形,即~27-17 Ma期間顯著(~16.0±10.3°)順時針和~17-10 Ma期間顯著(~24.3±14.5°)逆時針旋轉變形(圖2A)。其中~27-17 Ma期間顯著順時針旋轉變形與柴北緣中翼(紅柳溝+大紅溝剖面)~32-17 Ma期間顯著順時針旋轉變形一致,這進一步證實漸新世-中中新世時期柴北緣北西翼和中翼共同經歷了顯著順時針旋轉變形(圖2B-上);在~17-10 Ma期間經歷的顯著逆時針旋轉變形與柴西英雄嶺北西翼顯著逆時針旋轉變形近似,其幅度與柴北緣北西翼-中翼之間的幾何學夾角一致,表明其可能由于北西翼相對于中翼發生逆時針旋轉變形導致(圖2B-下,圖2A)。

通過系統分析古地磁的時空旋轉關系,結合地貌學、幾何形態學、地震剖面平衡恢復以及構造軸線差異等地質證據,進一步夯實了阿爾金斷裂走滑和區域變形的關系:1.阿爾金斷裂在~32-17 Ma的快速左旋走滑,推擠柴北緣逆沖斷裂帶北西翼和中翼以錫鐵山為旋轉點發生了~25-30°的順時針旋轉變形;2.~17-10 Ma期間的快速左旋走滑,擠壓、拖曳柴北緣逆沖斷裂帶和柴西英雄嶺背斜帶的北西翼發生顯著的逆時針旋轉變形(圖2A,B)。最后,綜合集成阿爾金斷裂帶附近的其他古地磁旋轉變形等結果,進一步提出了阿爾金斷裂自漸新世以來,以柴北緣為起點,向北東、南西方向雙向生長的新演化模式(圖2C)。本研究為進一步認識青藏高原東北部乃至整個高原新生代的生長演化模式提供了新的依據。

該成果近期以“Bidirectional growth of the Altyn Tagh Fault since the Early Oligocene”為題,在線發表于國際構造物理雜志《Tectonophysics》。論文第一作者為中科院青藏高原所培養的栗兵帥博士,顏茂都研究員、張偉林副研究員為共同通訊作者。本研究獲得“第二次青藏高原綜合科學考察研究”專項(2019QZKK0707)、中國科學院戰略性先導科技專項“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”(XDA20070201)等項目聯合資助。

論文鏈接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0040-1951(21)00273-0。

圖1 阿爾金斷裂、柴北緣和黑石丘地區構造簡圖(A-B-C)、黑石丘地區橫剖面圖(D)及剖面位置(紅星)

圖2(A)黑石丘、紅柳溝(柴北緣中部)和伊吞布拉克剖面(英雄嶺北西翼)新生代旋轉變形記錄;(B)柴北緣地區新生代兩階段旋轉演化模式;(C)阿爾金斷裂南側新生代旋轉變形記錄(粉色箭頭-漸新世-中中新世;紅色箭頭-中中新世以來)及其雙向擴展模式圖