基于MODIS時間序列和水稻物候算法跟蹤尼泊爾水稻栽培動態

水稻是南亞國家的主要食物來源。開展水稻種植的生長監測,對確保該地區的糧食安全和土地資源管理至關重要。近日,“西風—季風協同作用及其影響”任務“地氣相互作用及其氣候效應”研究團隊利用MODIS多年時間序列衛星遙感影像,分析了尼泊爾水稻栽培動態跟蹤數據。

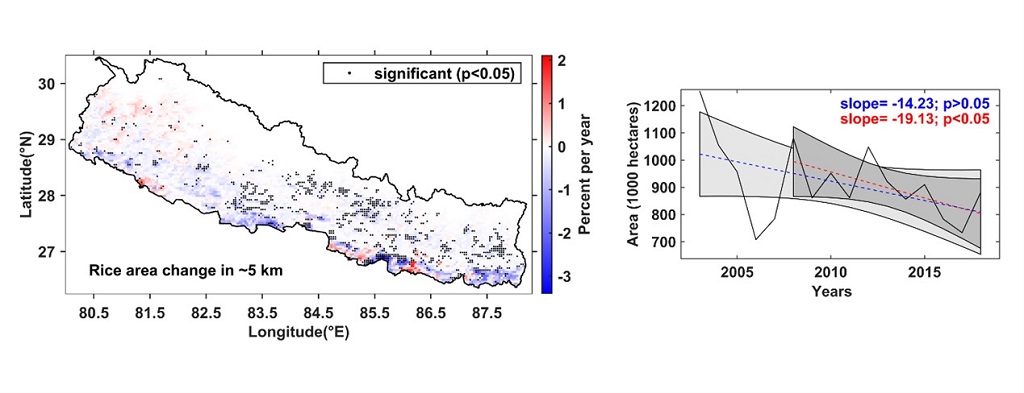

該研究基于MODIS植被指數和物候算法,生成2003-2018年的水稻分布圖和作物物候分布圖。運用植被指數分析了該區域的綠度變化,以此識別水稻,并監測植被的生長周期。研究人員發現,自2008年至2018年,尼泊爾的水稻種植面積以每年1.913萬公頃的速度減少。稻田面積的流失主要發生在尼泊爾中部和東部平原,南部狹長的平原地帶是水稻種植的主要地區,而西部丘陵地區的稻田面積略有增加。

圖1 2003-2018年尼泊爾地區水稻種植面積變化趨勢

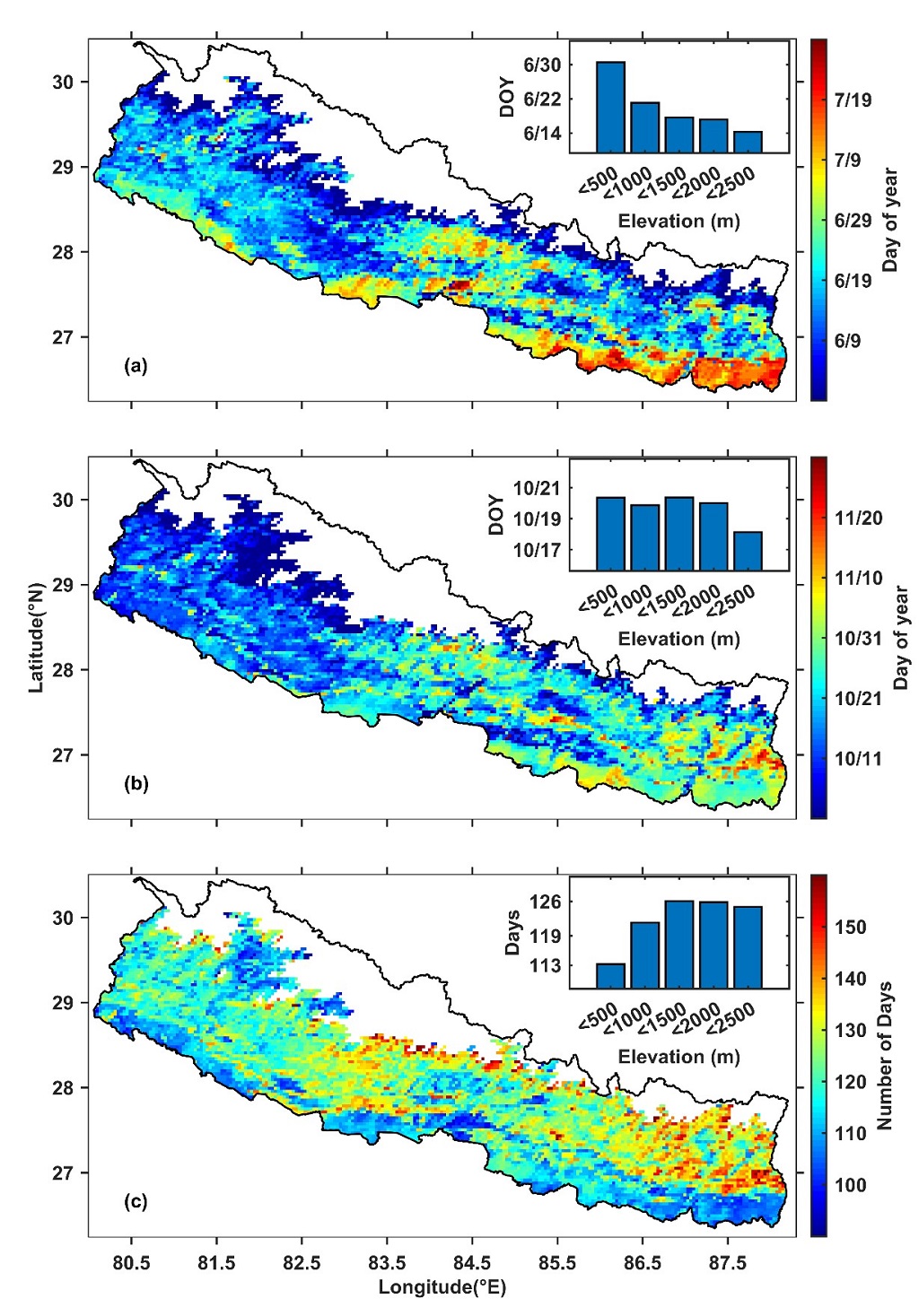

此外,西部地區的水稻種植時間早于東部地區,北部丘陵地區早于南部平原地區。東、西方向收獲水稻的時間與移植水稻的時間相似;南、北方向則不同,山地與平原的差異不顯著,主要因為山地的水稻生長周期更長。更重要的是,由于尼泊爾近期已由大米出口國轉變為大米進口國,隨著人口數量的增長和水稻種植面積的減少,該國的糧食安全將受到威脅。

以上研究成果以Tracking the dynamics of paddy rice cultivation practice through MODIS time series and PhenoRice algorithm為題,發表在國際著名學術期刊Agricultural and Forest Meteorology。中科院加德滿都中心Luintel Nirajan為第一作者、中科院青藏高原研究所馬偉強研究員為通訊作者。該研究獲得第二次青藏高原綜合科學考察研究專項(2019QZKK0103)、中國科學院A類戰略性科技先導專項(XDA20060101)等項目共同資助。

文章鏈接:https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108538。

圖2 2003-2018年期間尼泊爾地區的物候特征空間分布[(a)季始、(b)季末、(c)季長]

柱狀圖為不同海拔范圍的平均值