青藏高原陸地蒸散發(fā)時(shí)空變化趨勢特征(2001-2018)

陸地蒸散發(fā)(Evapotranspiration, ET)是陸表和植被向大氣輸送水汽通量的總和,主要包括土壤和水體表面蒸發(fā)、植被冠層截留降水或露水蒸發(fā)、植被蒸騰以及冰雪升華等,是地表和大氣間能量和水分交換的主要過程,深刻影響著地球表層物理、化學(xué)和生物過程,是地球多圈層相互作用的關(guān)鍵過程。在全球范圍內(nèi),約60%的降水量是通過陸地蒸散發(fā)方式回到大氣中,因此陸地蒸散發(fā)是僅次于降水的陸地水循環(huán)的第二大組成部分,也是全球能量和水分循環(huán)的重要組成部分。過去幾十年,青藏高原的氣候和環(huán)境發(fā)生了巨大變化,氣溫升高、濕度增大、植被變綠等,都會引起青藏高原陸地蒸散發(fā)變化。因此,準(zhǔn)確刻畫和理解青藏高原蒸散發(fā)的氣候態(tài)和時(shí)空變化特征,對認(rèn)識青藏高原水循環(huán)現(xiàn)狀和變化特征、水資源的調(diào)配至關(guān)重要。

為了獲取青藏高原陸地蒸散發(fā)的真實(shí)情況,中科院青藏高原所地氣作用與氣候效應(yīng)團(tuán)隊(duì)在高原多種典型下墊面建立了地氣相互作用綜合觀測研究站,實(shí)現(xiàn)了地氣間能量和水分交換的長期連續(xù)觀測。基于觀測資料,研究人員發(fā)展了考慮大地形拖曳作用的有效粗糙度參數(shù)化方案,并將其引入地表能量平衡系統(tǒng)模型(SEBS);再利用改進(jìn)的SEBS模型,結(jié)合MODIS衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)和CMFD氣象再分析數(shù)據(jù),計(jì)算得到了2001~2018年青藏高原月平均的蒸散發(fā)量,并利用位于高原不同下墊面的6個(gè)湍流通量站的觀測數(shù)據(jù)驗(yàn)證了改進(jìn)的SEBS估算的蒸散發(fā)量,結(jié)果顯示相關(guān)系數(shù)均超過0.9,月蒸散量的均方根誤差在9.3~14.5mm之間。

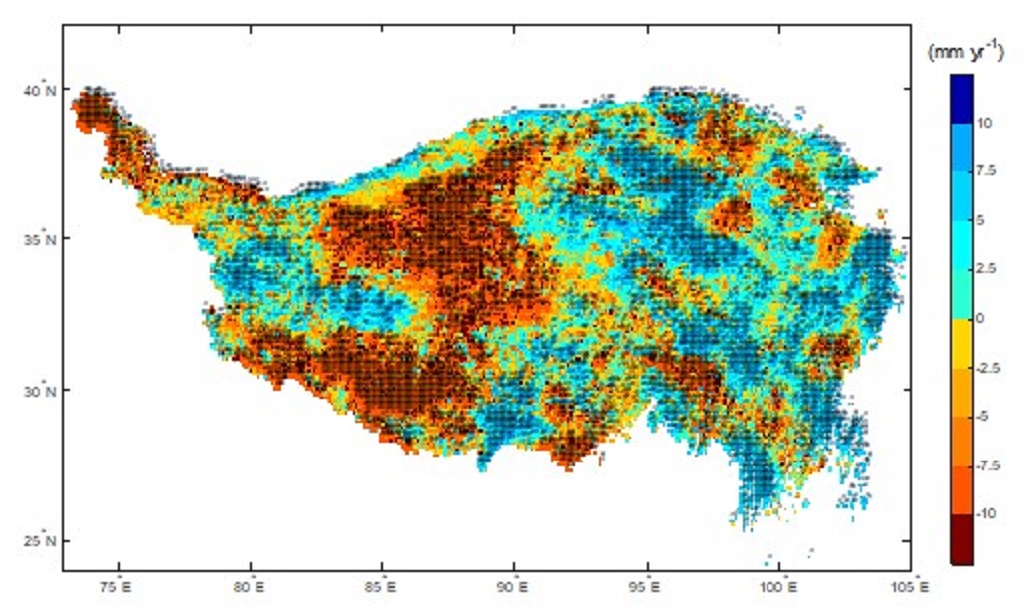

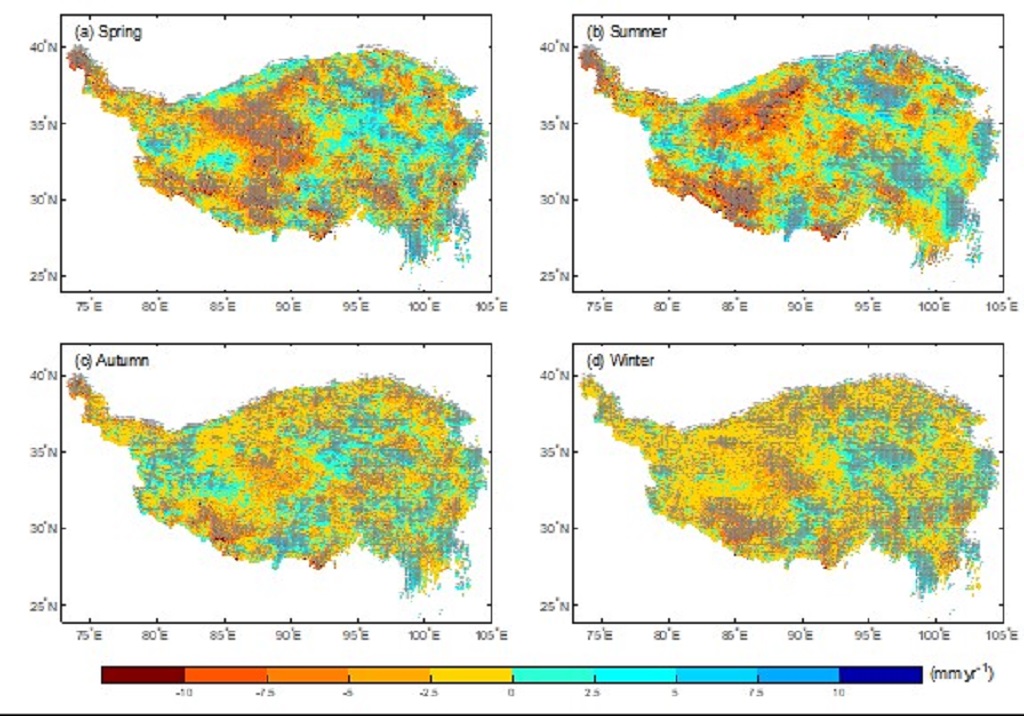

以上研究發(fā)現(xiàn),青藏高原平均年蒸散發(fā)總量(2001-2018)為1.238±0.058萬億噸,但其年變化趨勢存在很大的空間差異性(圖1)。總體來說,以東經(jīng)90度為界,高原東部總體呈增加趨勢,高原西部總體呈減少趨勢。高原東部蒸散發(fā)的增加速率主要在2.5~7.5mm/yr間,且通過顯著性檢驗(yàn);高原西部大部分地區(qū)呈現(xiàn)減少趨勢,且減少趨勢顯著,速率大于-7.5mm/yr。就季節(jié)而言,春夏兩季,蒸散發(fā)減少趨勢明顯,尤其在高原西部地區(qū);秋季,蒸散發(fā)增加和減少的區(qū)域在整個(gè)青藏高原呈相間分布狀態(tài),但增加和減少的速度相較春夏減弱很多;冬季,蒸散發(fā)減少趨勢占主導(dǎo),尤其是在高原西部,而高原東部部分區(qū)域呈現(xiàn)增加趨勢。研究結(jié)果將為準(zhǔn)確評估青藏高原的水平衡提供重要科學(xué)依據(jù)。

該研究成果近日以“Long-term variations in actual evapotranspiration over the Tibetan Plateau”為題在《Earth System Science Data》上發(fā)表,中國科學(xué)院青藏高原研究所韓存博研究員為第一作者、馬耀明研究員為通訊作者。相關(guān)數(shù)據(jù)已公開發(fā)布在國家青藏高原科學(xué)數(shù)據(jù)中心(https://doi.org/10.11888/Hydro.tpdc.270995)。該研究得到了第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究專項(xiàng)(2019QZKK0103)資助。

全文鏈接:https://essd.copernicus.org/articles/13/3513/2021/

圖1 青藏高原年蒸散發(fā)量在2001~2018年間變化趨勢的空間分布情況,點(diǎn)畫區(qū)域表示通過了顯著性檢驗(yàn)(p<0.05)

圖2 青藏高原各季節(jié)蒸散發(fā)量在2001~2018年間變化趨勢的空間分布情況,(a)~(d)分別為春、夏、秋、冬四個(gè)季節(jié),點(diǎn)畫區(qū)域表示通過了顯著性檢驗(yàn)(p<0.05)