青藏高原隆升可通過強化擴展東亞季風驅(qū)動全球變冷

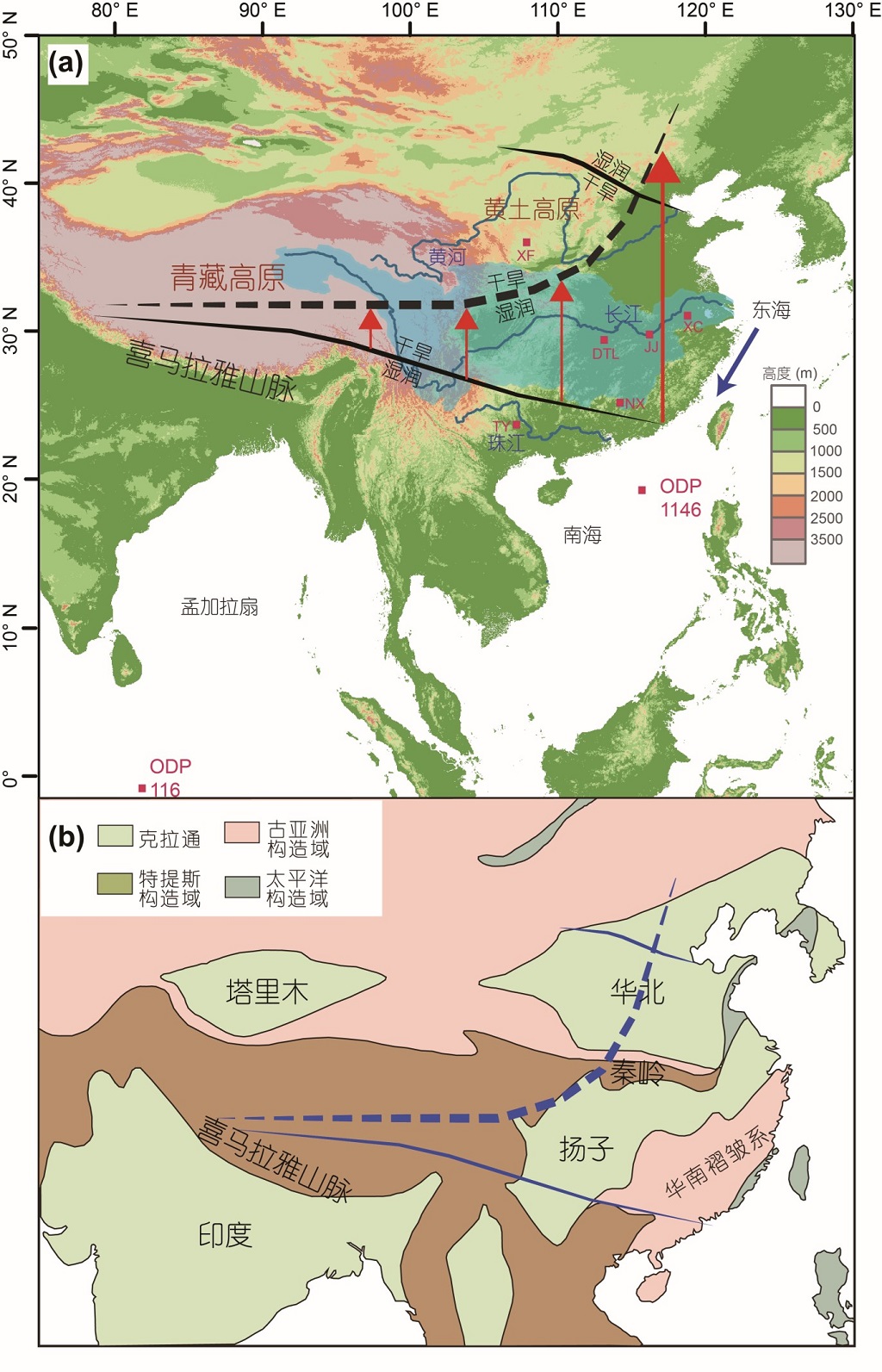

地質(zhì)時間尺度、硅酸鹽風化和有機碳埋藏引起的大氣CO2消耗是地球調(diào)節(jié)大氣CO2含量的主要機制。傳統(tǒng)觀點認為,新生代青藏高原隆升對全球變化的影響主要通過加強印度-亞洲板塊碰撞帶的硅酸鹽風化和有機碳在南亞孟加拉扇的有效埋藏,促使大氣CO2降低,導(dǎo)致全球變冷。但是,青藏高原隆升也可通過強化擴展東亞季風來增加遠離印亞板塊碰撞帶地區(qū)的降水,促進東亞地區(qū)硅酸鹽風化和/或有機碳埋藏。從此角度分析,漸新世-中新世之交的亞洲氣候重組伴隨著東亞季風北向推進到中國亞熱帶地區(qū)是一個重要的大氣CO2消耗過程(圖1a)。特別是中國東部富鎂的揚子和華北克拉通是這次氣候重組涉及到的主要地區(qū)(圖1b)。相對于鎂虧損的喜馬拉雅地區(qū)巖石,這些富鎂上地殼巖石的風化將顯著消耗大氣CO2。

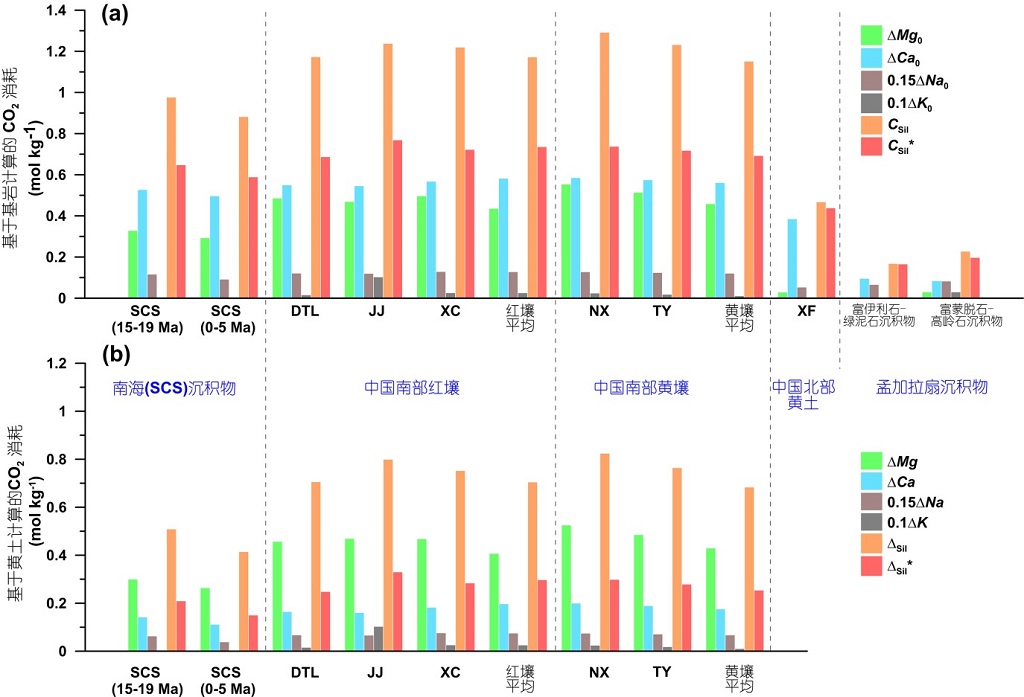

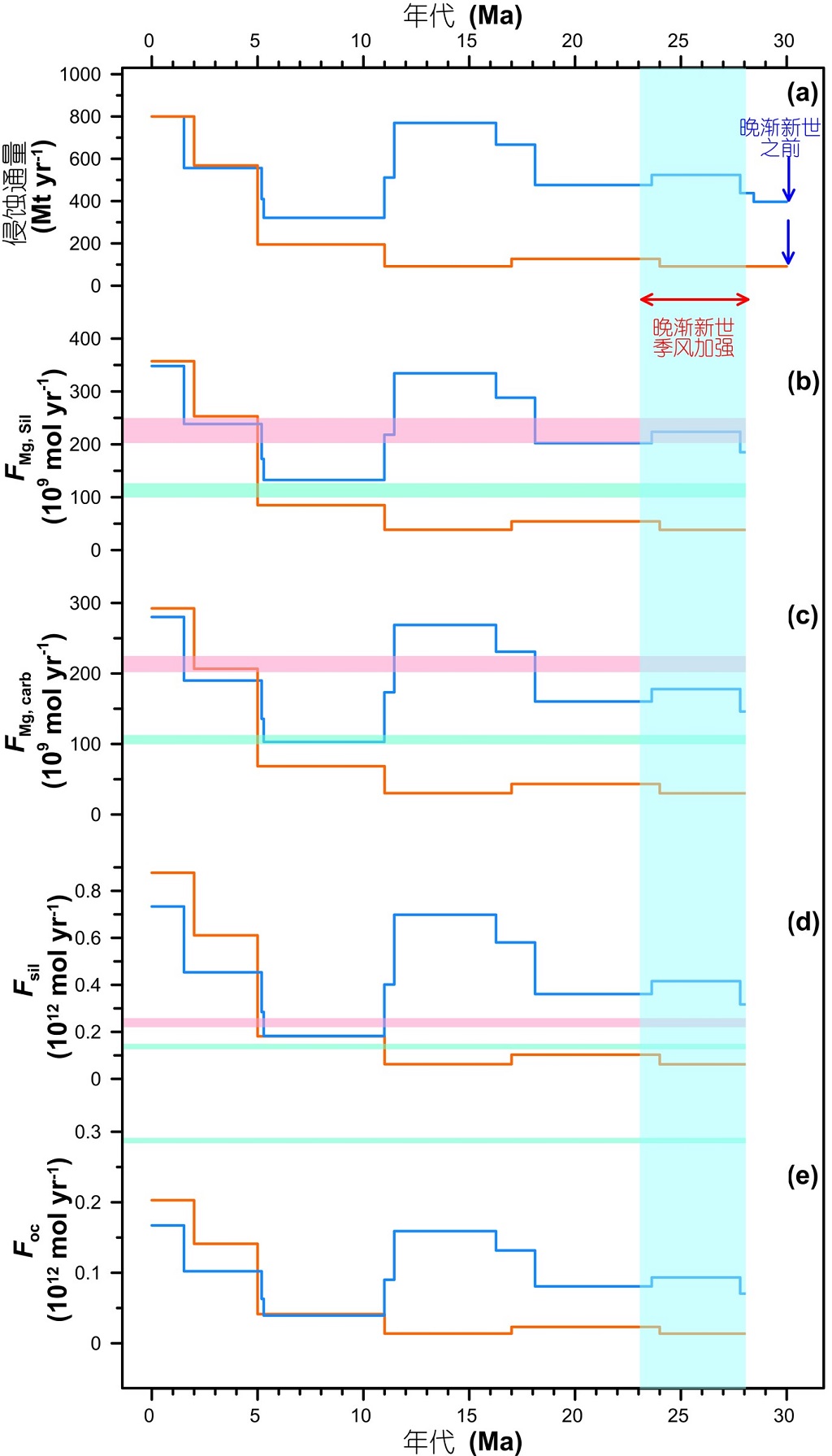

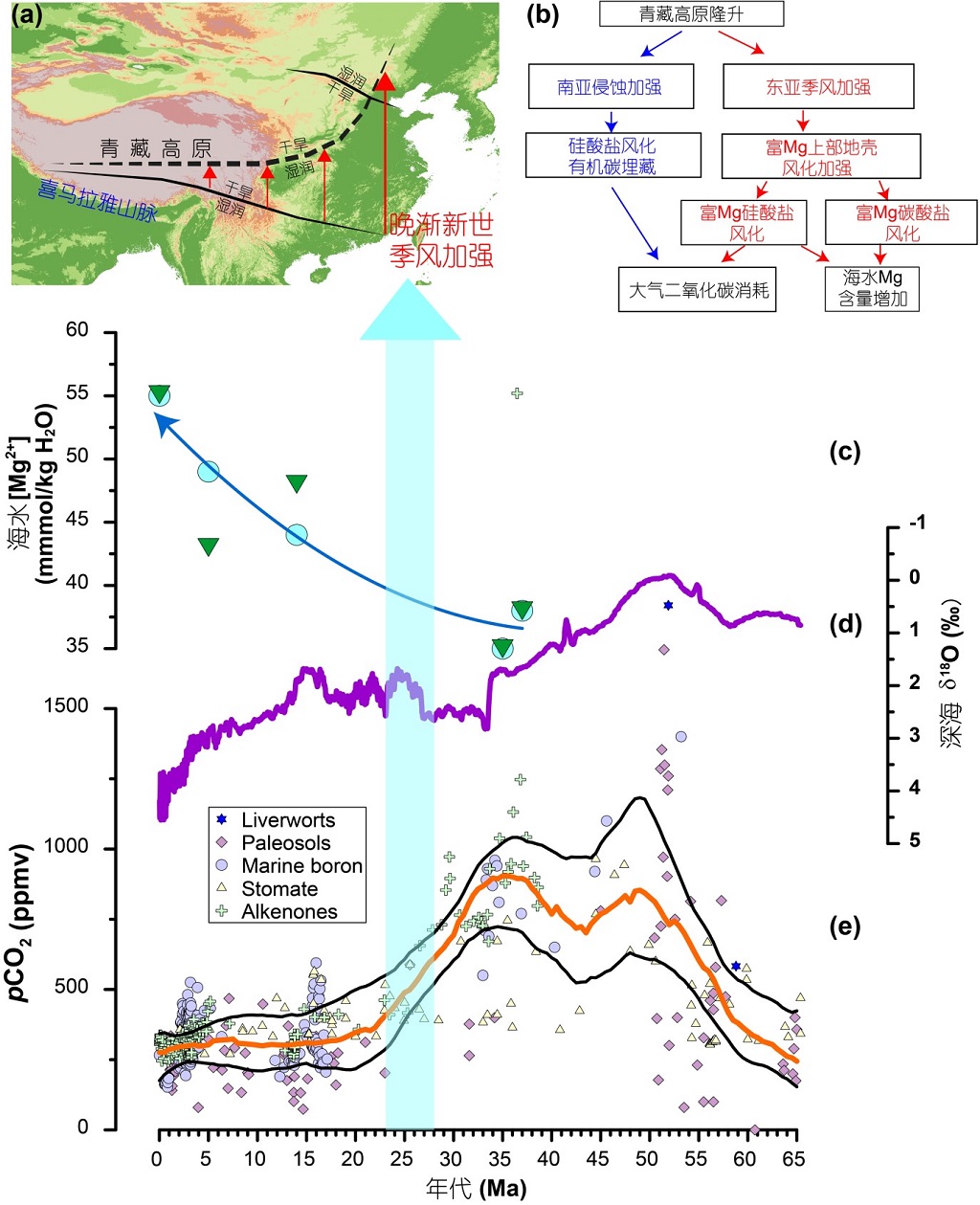

為了驗證上述假說,任務(wù)七中科院青藏高原研究所新生代環(huán)境團隊聯(lián)合法國國家科學(xué)研究中心以及中科院海洋研究所、大氣物理研究所和西北生態(tài)環(huán)境資源研究院的研究人員,基于中國南海沉積物和中國東部土壤的化學(xué)成分,估算了晚漸新世以來硅酸鹽風化和有機碳埋藏過程造成的大氣CO2消耗變化(圖2)。結(jié)果表明,晚漸新世以來硅酸鹽風化導(dǎo)致長期大氣CO2消耗量為0.06~0.87×1012mol yr-1,其中約50%的貢獻來自于鎂硅酸鹽風化,并且有機碳埋藏導(dǎo)致的大氣CO2消耗量約為同時期硅酸鹽風化的25%(圖3)。中國東部富鎂上部大陸地殼風化對于晚漸新世全球大氣CO2含量下降、新近紀海水鎂含量增加,具有顯著影響(圖4)。同時揭示了青藏高原隆升影響全球變化的另一條途徑:喜馬拉雅-青藏高原的生長通過改變構(gòu)造欠活躍的東亞地區(qū)水循環(huán)格局,顯著調(diào)控全球碳和鎂循環(huán)。

以上研究成果以“East Asian monsoon intensification promoted weathering of the magnesium-rich southern China upper crust and its global significance”和“東亞季風增強加劇中國南部富鎂上地殼化學(xué)風化及其全球意義”為題,在《Science China: Earth Sciences》和《中國科學(xué): 地球科學(xué)》(中英文版)發(fā)表。中科院青藏高原研究所楊一博副研究員為論文第一和通訊作者,方小敏研究員為共同通訊作者。本研究獲得第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究專項(2019QZKK0707)等項目資助。

全文鏈接:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11430-020-9781-3

https://www.sciengine.com/doi/10.1360/N072020-0326

圖1 新生代中國構(gòu)造和氣候格局

(a)新生代中國干濕界線(古近紀, 黑色粗線; 新近紀到第四紀, 黑色虛線);紅色箭頭顯示濕潤帶的北向擴展。(b)亞洲大地構(gòu)造簡圖顯示主要克拉通和造山帶的分布。

圖2 硅酸鹽風化導(dǎo)致的CO2消耗

(a)硅酸鹽風化導(dǎo)致的CO2消耗,通過分析各種沉積物和基巖的化學(xué)成分差異所得。(b)晚漸新世季風加強硅酸鹽風化導(dǎo)致的CO2消耗差異,通過計算季風影響區(qū)各類沉積物和土壤(如南海沉積物和中國南部各種土壤)與中國西北干旱區(qū)黃土成分差異所得。

圖3 侵蝕、風化和有機碳埋藏通量

晚漸新世季風加強有關(guān)的侵蝕通量(a),硅酸鹽風化鎂釋放通量(FMg, sil)(b),碳酸鹽風化Mg釋放通量(FMg, carb)(c),硅酸鹽風化導(dǎo)致的CO2消耗通量(d)和有機碳埋藏通量(e)。圖(a-e)中的藍色和橙色曲線分別基于Clift等(2004)和Métivier等(1999)重建的中國東部邊緣海沉積通量變化計算。

圖4 晚漸新世東亞季風加強及其對全球影響的示意圖

(b)中的藍色字體和箭頭表示南亞山脈隆升(喜馬拉雅山脈)消耗大氣CO2的傳統(tǒng)觀點,而紅色字體和箭頭表示本文提出的東亞季風加強消耗大氣CO2的觀點。