圓滿完成青藏高原南北向裂谷帶野外地質(zhì)考察工作

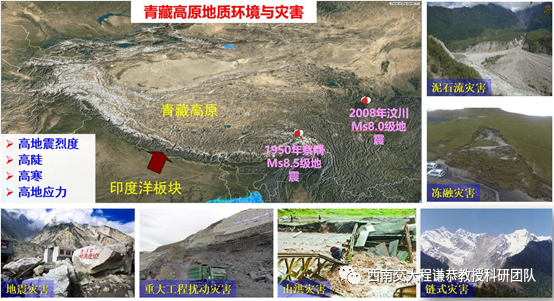

青藏高原是中國最大、世界海拔最高的高原,被稱為“世界屋脊”、“第三極”。青藏高原地質(zhì)環(huán)境具有高地震烈度、高陡、高寒、高地應(yīng)力等“四高”特征(圖1)。在此背景下,青藏高原是地震、泥石流、崩塌、滑坡、冰湖潰決等多種自然災(zāi)害并發(fā)及多發(fā)區(qū),且災(zāi)害鏈生性顯著,一直為科學(xué)界所矚目,成為國際上地球科學(xué)暨工程地質(zhì)領(lǐng)域的研究熱點和關(guān)鍵區(qū)域。

圖1 青藏高原地質(zhì)環(huán)境與災(zāi)害簡介

青藏高原南北向裂谷帶垂直于喜馬拉雅造山帶發(fā)育,主體由亞東-谷露裂谷、尼瑪-定日裂谷、申扎-定結(jié)裂谷等7大裂谷所組成,走向大約為10°,以正斷層為主,斷層傾角為60-70°,裂谷寬度10-20 km。該裂谷帶形成時間較晚,活動年齡跨越47-4 Ma,構(gòu)造活動強烈,地震頻發(fā)。在這種復(fù)雜脆弱的地質(zhì)環(huán)境條件下,極易形成巨型高速遠程滑坡災(zāi)害,是我國十分理想的高速遠程滑坡動力學(xué)機理研究的天然實驗室之一。另一方面,隨著“一帶一路”、“西部大開發(fā)”等國家戰(zhàn)略的實施,該區(qū)域亦是水力資源開發(fā)、南亞通道、中尼鐵路、青藏高速公路等重大工程的規(guī)劃區(qū)、部署區(qū)、實施區(qū),伴隨著工程建設(shè)的不斷推進,脆弱的地質(zhì)環(huán)境受到強烈的人類活動擾動,產(chǎn)生互饋,工程災(zāi)害問題突出,災(zāi)害的危險性和風(fēng)險性不斷加劇,開展地質(zhì)環(huán)境與災(zāi)害科學(xué)考察研究將為該區(qū)域重大工程建設(shè)提供有效的科學(xué)依據(jù)和理論支撐。

在第二次青藏高原綜合科學(xué)考察項目等的資助下,西南交通大學(xué)程謙恭教授科研團隊王玉峰副研究員,率領(lǐng)姬彥東、王嬋、陳夢發(fā)等7人,于2021年4月16日-5月7日,對青藏高原藏南南北向裂谷帶的重大滑坡災(zāi)害鏈進行了詳細的野外地質(zhì)調(diào)查與研究工作。

根據(jù)前期遙感解譯成果與研究計劃,本次青藏科考從拉薩出發(fā),主要沿G318和G216國道,對日喀則地區(qū)和阿里地區(qū)的大型崩塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害進行了詳細的工程地質(zhì)調(diào)查工作,并重點對改則縣境內(nèi)一處典型高速遠程滑坡事件進行了翔實工程地質(zhì)調(diào)查與測繪工作。本次科考歷時22天,累計行程達2500余km,跨越海拔高度3700m-5566m,沿途重點考察了貢嘎縣、仁布縣、拉孜縣、昂仁縣、措勤縣、改則縣和仲巴縣境內(nèi)的大型滑坡、崩塌等地質(zhì)災(zāi)害,主要工作區(qū)平均海拔高達4500m。團隊成員克服高原反應(yīng)等不利因素的影響,團結(jié)一致,并肩協(xié)作,圓滿地完成了研究區(qū)內(nèi)崩塌、滑坡等地質(zhì)災(zāi)害的詳細調(diào)查工作和一處典型高速遠程滑坡事件的翔實調(diào)繪工作。

本次科考主要工作內(nèi)容包括以下四個方面:

(1)采用遙感影像、無人機飛行、地面地質(zhì)調(diào)查等先進的天、空、地一體化空間信息技術(shù)和調(diào)查手段,調(diào)查并獲得地質(zhì)災(zāi)害事件發(fā)育及其賦存的地形地貌、地質(zhì)結(jié)構(gòu)、地質(zhì)構(gòu)造、地震活動、異常氣候事件、人類工程活動等孕災(zāi)環(huán)境的基本特征;

(2)對研究地區(qū)典型實例滑坡進行了大比例尺工程地質(zhì)填圖,重點研究了滑坡物質(zhì)組成與堆積結(jié)構(gòu)特征,初步揭示了高速遠程滑坡運動全過程的運動學(xué)與動力學(xué)特征,建立了其工程地質(zhì)模型;

(3)對典型滑坡堆積體表面塊石進行了取樣工作,用于后期測年分析;

(4)對滑坡所處斷裂帶發(fā)育分布特征進行了詳細的現(xiàn)場地質(zhì)調(diào)查工作,厘清了該區(qū)域的構(gòu)造發(fā)育特征。

圖2 工作掠影

(“凍土凍融災(zāi)害及重大凍土工程病害”專題供稿)