牦牛適應逆境的食性選擇特征及其與腸道微生物互作的新機制

擇食組分的準確量化一直是放牧動物精準飼養和科學管理的難點和熱點問題之一。極端環境條件下,哺乳動物的食性選擇和采食量關乎其健康和生存;明晰其腸道微生物如何響應宿主擇食的季節性變化機制,對放牧動物科學管理意義重大。

蘭州大學生命科學學院、草地農業生態系統國家重點實驗室龍瑞軍教授團隊和云南大學省部共建云南生物資源保護與利用國家重點實驗室張志剛研究員團隊聯合研究,首次準確量化了放牧牦牛的擇食特征,并發現了牦牛季節性食性變化與腸道微生物的互作機制。該成果于2021年4月20日在自然雜志子刊npj Biofilms and Microbiomes(ESI收錄,5-years IF=7.5757)上在線發表。

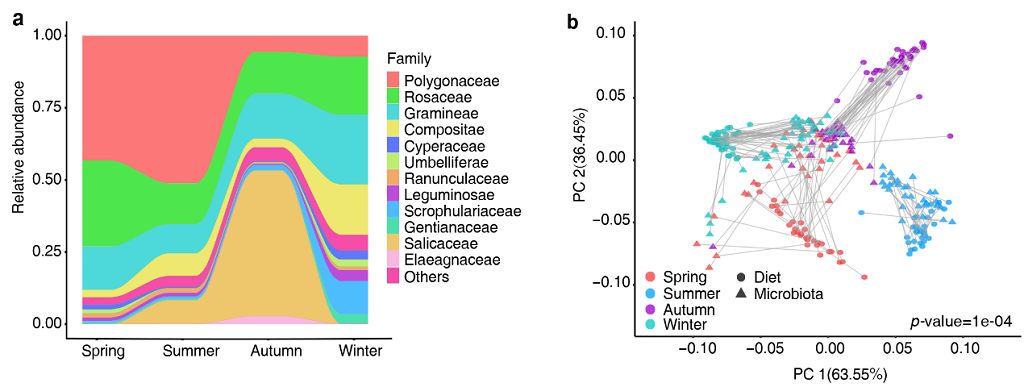

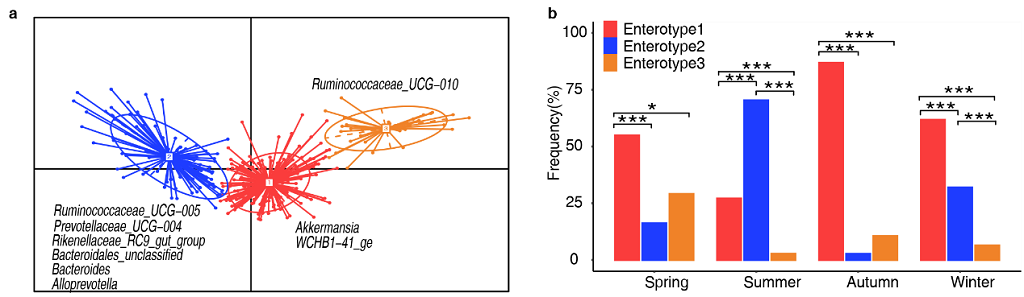

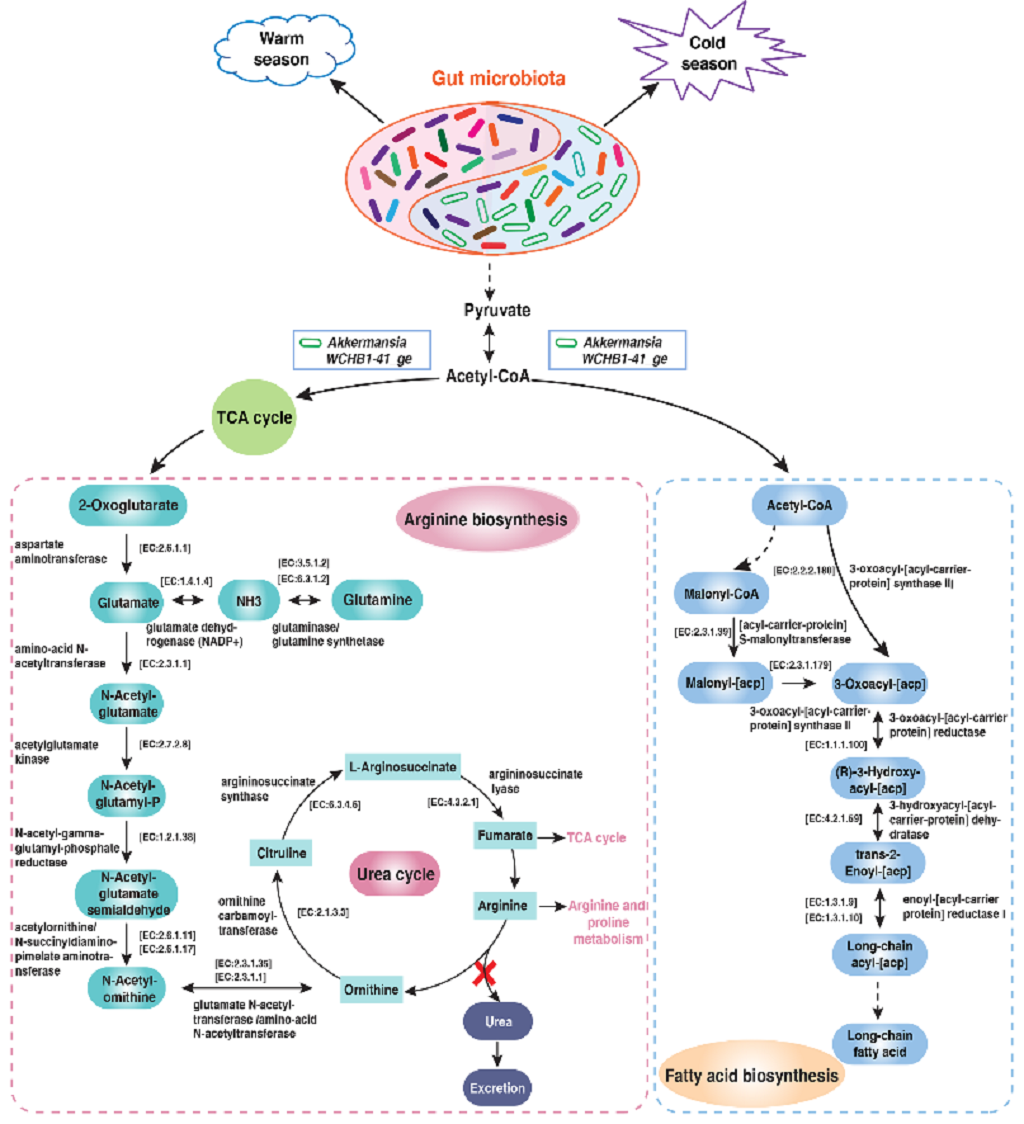

牦牛作為維系青藏高原生態系統功能與草牧業發展不可或缺的關鍵物種,已進化形成了一整套特殊的適應高原逆境脅迫的形態結構、生理代謝和分子機制。該研究通過食性-腸道微生物互作的新視角,闡明了牦牛適應高原嚴酷環境過程中食性選擇特征及其與腸道微生物的協同作用機制,同時首次量化了放牧牦牛的擇食特征。主要有以下三個方面的創新性發現:1)牦牛食物組分的多樣性高,且季節間差異顯著;放牧管理學中的傳統認知認為,放牧牦牛主要采食禾本科和莎草科植物,本研究卻發現放牧牦牛食譜中全年均以闊葉雜類草為主,表明牦牛能充分利用富含蛋白的雜類草以補充自身營養需求(圖1a),而且食物與腸道微生物保持了一致的季節性變化規律(圖1b);2)首次明確了牦牛腸道微生物組的三種腸型(圖2a),其中Akkermansia和WCHB1-41為代表的腸型在冷季顯著富集(圖2b),功能分析發現Akkermansia和WCHB1-41編碼的精氨酸和脂肪酸合成代謝通路能有效提高牦牛對能量和氮素利用效率(圖3),利于牦牛度過嚴酷的冷季營養脅迫期。綜述所述,牦牛具有獨特的適應高寒營養脅迫的腸道細菌屬,它們對維系冷季草地飼草匱乏期間的動物健康意義重大。這些結果不僅為我們前期發現牦牛為“低碳”和“節氮”之環境友好型動物提供了又一佐證,也為充分理解高原哺乳動物高海拔適應的組學機制提供全新的見解,同時在實際生產當中也能夠為青藏高原放牧牦牛的精準飼養和科學管理提供了理論指導。

圖1 放牧牦牛擇食組分的季節變化(a)及其與腸道微生物的關聯(b)

圖2 放牧牦牛腸型聚類(a)及其季節變化(b)

圖3. Akkermansis 和WCHB1-41細菌精氨酸和脂肪酸合成代謝通路

該工作得到了第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0503、2019QZKK0302)等項目的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41522-021-00207-6