全球升溫2°C情景下青藏高原徑流變化及其對周邊水資源的影響

近日,“亞洲水塔動態變化與影響”任務“亞洲水塔變化及其廣域效應”專題中科院青藏高原所汪濤研究員及合作者利用觀測數據約束了地球系統模式對降水和徑流的未來預估,繪制了包括印度河、恒河、雅魯藏布江、怒江、湄公河、長江和黃河等主要河流上游人均水資源量分布圖。研究人員發現:在全球升溫2°C情景下,青藏高原將持續變濕,供水增加,長江、黃河上游流域人均可用水量增加。但是,在印度河和恒河上游流域,未來人口增加將抵消徑流增加的正面影響。該研究成果1月11日在線發表于《自然?氣候變化》(Nature Climate Change)。

青藏高原被譽為“亞洲水塔”,是亞洲眾多大江大河的發源地,對周邊地區幾十億人民生活、經濟發展與社會穩定都有重要影響。1960年以來,青藏高原以全球兩倍的升溫速率變暖,在此異常變暖背景下,青藏高原總體變濕但區域差異明顯,表現為季風區降水減少和西風區降水增加。

2015年,巴黎氣候變化大會提出,在本世紀末將全球平均氣溫的升幅控制在2℃以內,而在此溫控目標下“亞洲水塔”氣溫會激增4℃。那么,在全球升溫2°C情景下,“亞洲水塔”供水量將發生怎樣的變化,“亞洲水塔” 主要河流上游人均水資源量將如何演變,仍是一個懸而未決的問題。

地球系統模式是預估氣候變化的重要工具,然而歷次參與政府間氣候變化專門委員會(IPCC)評估報告的模式對未來降水的預估存在巨大差異,模式預估結果在青藏高原地區可信度極低。除此之外,模式對包括蒸散發和土壤水分等關鍵陸表水文過程的模擬存在偏差,且大多缺乏對山地冰凍圈水文過程的刻畫。因此,基于當前地球系統模式預估未來青藏高原徑流變化存在極大不確定性。

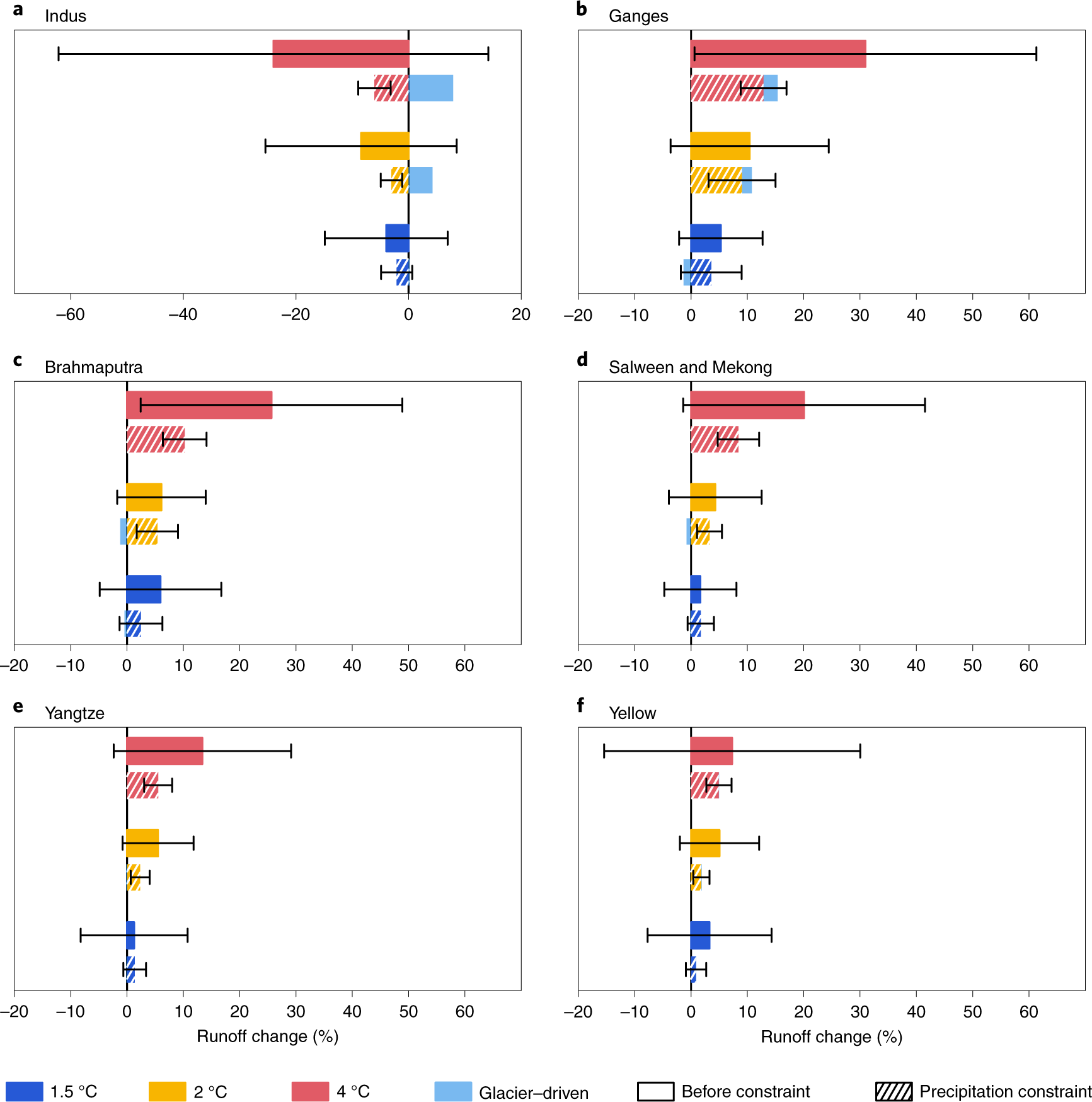

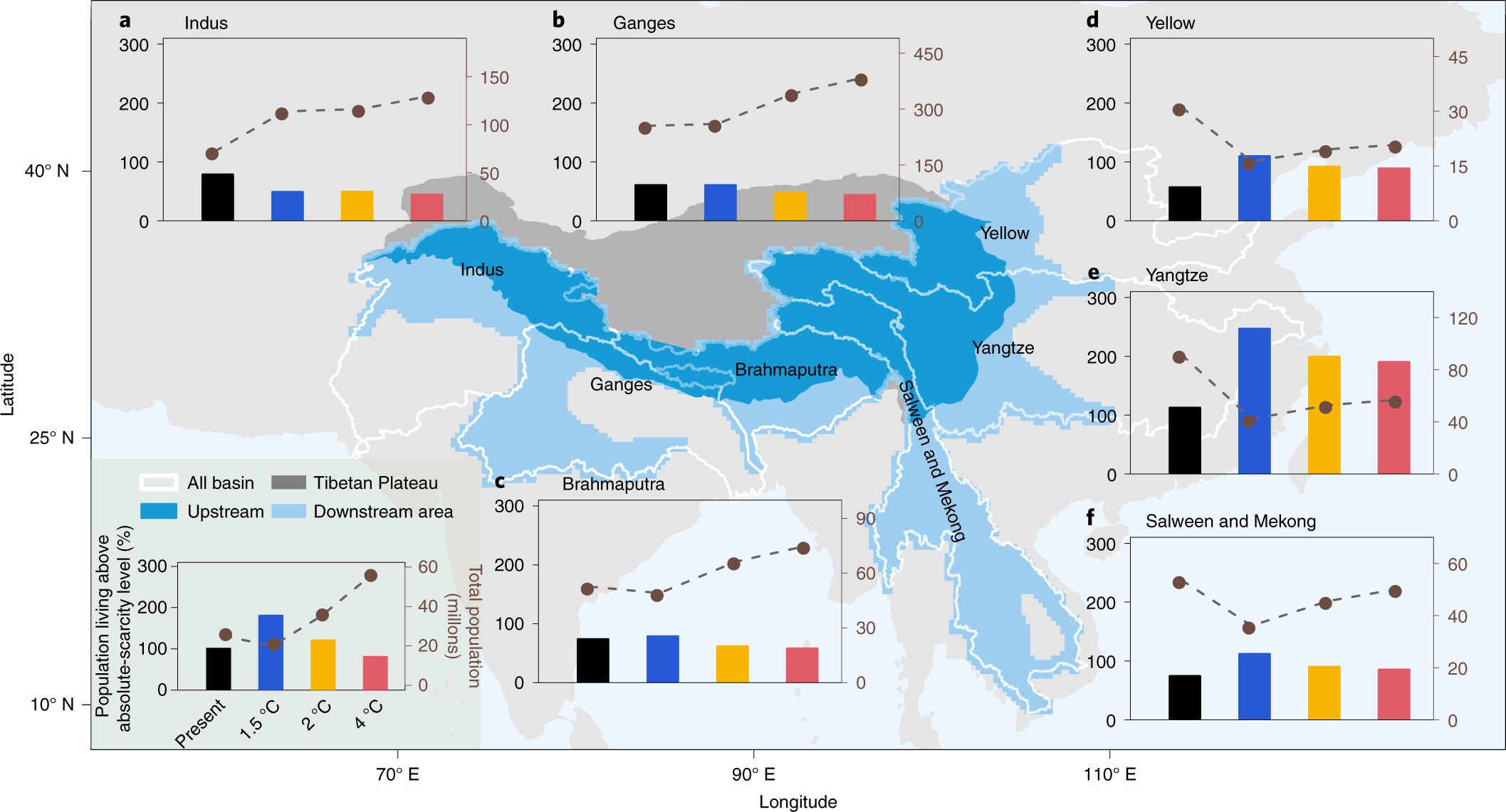

為此,汪濤研究員與合作者從印度季風與西風協同作用是主導青藏高原水圈變化的核心思想出發,綜合多源觀測資料約束了參與第五次和新一輪國際耦合模式比較計劃(CMIP5和CMIP6)中地球系統模式對濕季降水和徑流的未來預估(圖1),繪制了包括印度河、恒河、雅魯藏布江、怒江、湄公河、長江和黃河等主要河流上游人均水資源量分布圖(圖2)。結果表明:全球2°C升溫情景下,青藏高原將持續變濕,且季風區降水增加(3.9%)顯著高于西風區(0.8%);濕季主要河流徑流總量增加4.1%,其中恒河上游增加最大(10.8%)、印度河上游增加最小(1.2%),冰川融水則主要導致了印度河上游徑流的增加。雖然“亞洲水塔”供水增加,但并不總能增加上游流域人均可用水量:長江和黃河上游流域未來人口下降使這些區域人均可用水量增加,而印度河和恒河上游未來人口增加將抵消徑流增加的正面影響。本研究對于改善水資源管理,推動實現區域可持續發展目標以保障水和糧食安全具有重要的科學意義。

該研究得到第二次青藏高原綜合科學考察研究和國家自然科學基金委基礎科學中心等項目的資助。

文章鏈接:https://www.nature.com/articles/s41558-020-00974-8

圖1: 不同升溫情景下青藏高原主要河流徑流變化

圖2: 不同升溫情景下主要河流上游人均水資源量分布圖