植物化石揭示青藏高原中部4700萬年前的亞熱帶森林

青藏高原中部是認識青藏高原形成過程的關鍵地區,長期以來備受地球科學和生命科學領域的關注。化石是生物與環境在漫長地質時期協同演化的產物,因此是探討高原生物多樣性演變歷史以及高原形成過程的關鍵證據。由中科院西雙版納熱帶植物園古生態組和中科院古脊椎動物與古人類研究所共同組織的“第二次青藏高原綜合科學考察研究”古生物科考分隊,聯合國內外多家科研院所,經過5年的大量野外工作及相關研究,揭示青藏高原中部4700萬年前存在亞熱帶森林。

此次發現的化石點位于地處班戈縣海拔4850米的古新統至始新統牛堡組,地處青藏高原中部班公湖-怒江縫合帶。科研人員在這套地層的多個層位中發現了大量植物化石,包括葉片、果實、種子、花、地下塊莖等,共劃分為70余個形態類型,這是迄今青藏高原發現的物種最為豐富的新生代植物群。通過鈾鉛法放射性同位素測定,植物群的絕對地質年代為4700萬年。

該植物群的不少種類,如兔耳果屬、椿榆屬、金魚藻屬、臭椿屬等,都是這些類群在青藏高原乃至亞洲最早的化石記錄。一些種類,如翼核果族,甚至是該類群目前已知的全球最早化石記錄。這些化石類群的發現,表明青藏高原是其周邊地區植物多樣性的重要源頭之一。

與同時期的植物群比較發現,青藏高原在中始新世與北半球其他地區具有相似的植物區系組成。其中,和美國綠河生物群的物種相似度最高,其次是德國麥瑟爾生物群,例如兔耳果屬、臭椿屬、椿榆屬在三個植物群中同時出現,說明青藏高原與北半球的其他地區存在密切的區系交流。目前,僅發現臭椿屬可能經由印度次大陸傳播到青藏高原。因此,當時青藏高原和印度次大陸之間的區系交流可能受到了岡底斯山脈的阻擋。

通過利用氣候-葉片多變量分析程序,對化石植物群的古氣候定量重建結果表明,中始新世青藏高原中部存在溫暖濕潤的季風氣候,年均溫約為19度。利用熱力學原理重建了植物群的古海拔,表明當時青藏高原中部存在著一個海拔不超過1500米的東西向中央谷地,南北兩側分別是岡底斯山和羌塘山脈,這也得到了模型模擬結果的支持。結合古生態組前期發表的棕櫚化石證據,中央谷地在經歷了2000余萬年之后,由于北向擠壓和剝蝕填充,到了中新世才逐漸形成現在的高原。

這項研究為認識青藏高原主體在形成初期時的生物多樣性面貌打開了一扇窗口,也為探討高原的形成過程提供了重要的古生物學依據。今后研究青藏高原生物多樣性演變歷史與古環境變化過程,需要考慮青藏高原形成過程的差異性和復雜性。

相關成果以“A Middle Eocene lowland humid subtropical “Shangri-La” ecosystem in central Tibet”( https://www.pnas.org/content/early/2020/12/01/2012647117)為題在PNAS發表。蘇濤研究員為第一作者,蘇濤和周浙昆研究員為論文共同通訊作者。第二次青藏高原綜合科學考察研究是該成果的第一資助項目。

野外工作(班戈縣蔣浪植物群2號層位)

青藏高原中部班戈縣中始新世種類豐富的化石植物類群

(A) Lagokarpos tibetensis. (B and C) legume. (D) Koelreuteria (Sapindaceae). (E) Ceratophyllum (Ceratophyllaceae). (F) Stephania (Menispermaceae). (G) Unknown flower. (H) cf. Colocasia (Araceae). (I) Illigera (Hernandiaceae). (J) legume leaflet. (K) Vitaceae. (L) Asclepiadospermum marginatum (Apocynaceae). (M) Cedreleae (Meliaceae). (N) Limnobiophyllum (Araceae). (O) Ailanthus maximus (Simaroubaceae). (P) Cedrelospermum (Ulmaceae). (Q) Cedrelospermum (Ulmaceae). (R) Myrtales. (S) Ziziphus (Rhamnaceae). 比例尺:10 mm: A, C, D, H, N, O, R, S; 5 mm: B, G, I, J, P, Q; 2 mm: E, F, K, L, M.

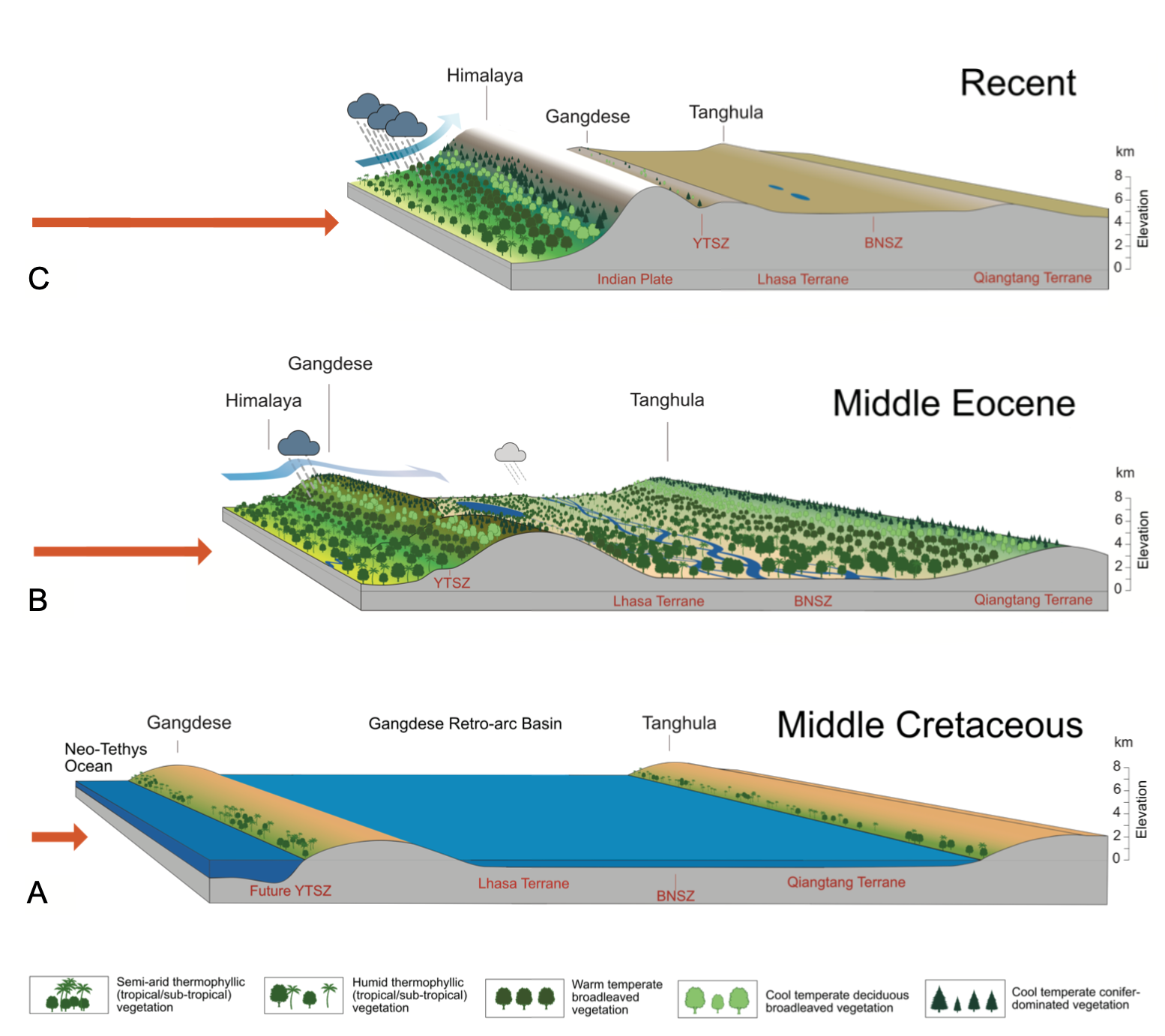

青藏高原與喜馬拉雅山脈形成過程示意圖

A 白堊紀中期,岡底斯山和羌塘山脈(唐古拉山脈)就已經形成;B 始新世中期,由于印度板塊向北俯沖,岡底斯山和羌塘山脈之間存在一個海拔不超過1500米的中央谷地,此時的喜馬拉雅山脈海拔還很低;C 現今的青藏高原和喜馬拉雅山脈。