征戰藏北無人區——科考與科普同行

青藏高原是世界屋脊、地球的第三極。它的形成見證了異常復雜的構造演化,因此,青藏高原是研究地球動力學的天然實驗室。化石是青藏高原上的精靈,對它的考察研究不僅可以了解青藏高原深時的生物多樣性,更可以從化石的組成面貌上揭示青藏高原深時古地理演化的奧秘。依托于第二次青藏高原綜合科學考察研究第七任務“高原生長與演化”第六專題“深時特提斯生物與環境演變”,由中科院南京地質古生物研究所和南京大學以及新京報科普團隊等一行25人于8月30日至10月2月開展了穿越藏北無人區的科學考察。此次科考的任務是穿越青藏高原的不同特提斯縫合帶,考察北羌塘地塊、南羌塘地塊和拉薩地塊二疊紀-三疊紀和奧陶紀的動物群,了解它們的組成面貌,研究它們與古地理、古環境變遷的協同演化。

圖1. 考察路線

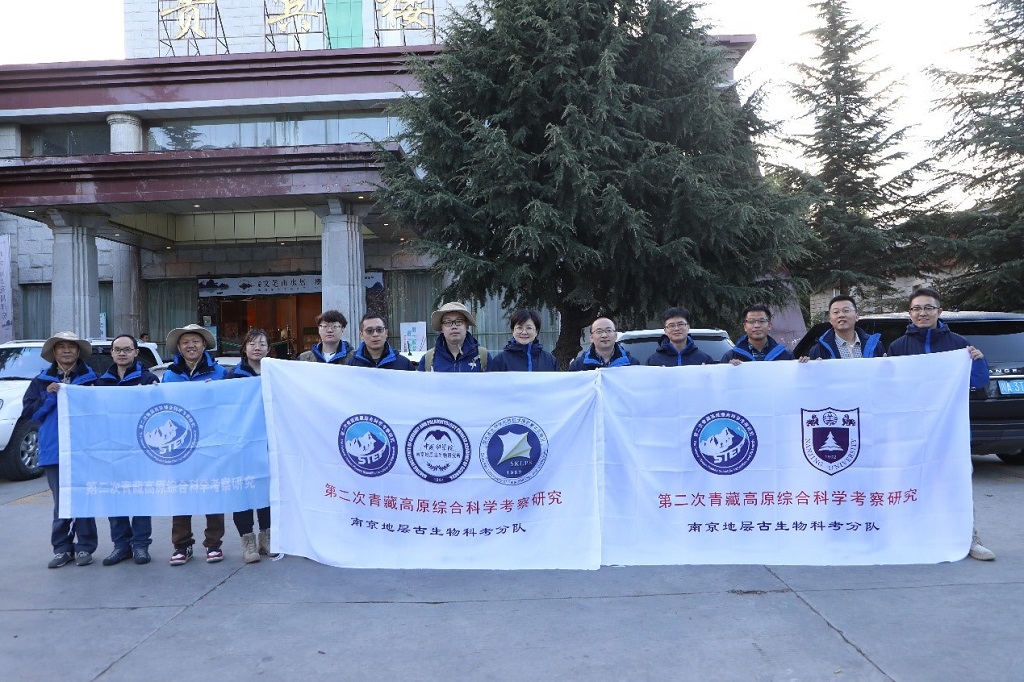

此次考察原計劃安排在5月份,但由于新冠疫情的影響,未能成行。7-8月又是藏北的雨季,不利于科考采樣工作的實施。因此,此次科學考察被推遲到9月份。此次科考與往次不同的是,隊員們不僅要完成科考任務,還要完成科普任務。習總書記曾指出,科普與科研具有同等重要的位置。因此,我們此次是和新京報的團隊合作,借這次藏北科考的機會,向公眾科普地質學、地層古生物學的基礎知識和青藏科考的精神。

8月30日,醞釀許久的藏北無人區科考終于拉開帷幕,南京地層古生物科考分隊的科考隊員和北京新京報以及中國聯通信號支持的隊員們分別從南京和北京進藏。

【出發前物資準備】

此次科考隊伍中有不少隊員是首次進藏,因此為安全考慮,安排有高反的隊員在賓館休息、調整身體。其他人員都各司其職、分頭辦理野外手續和采購物資。

此次科考大部分地區都遠離縣城,隊員們必須露營。因此,在出發前要做好充分的準備。包括油桶、帳篷、氧氣瓶、炊具、生活物資等。

圖2. 科考隊員在采購物資(王金淼、蔣鵬峰攝)

【第一站:色林錯北】

9月5日,隊員們裝好車后準備出發,大家心里又興奮又忐忑,興奮的是可以去藏北看到心儀已久的地層、采到夢寐以求的化石;忐忑的是不知道野外會碰到什么突出情況、有什么未知的風險。

圖3.部分科考隊員出發合影(王金淼攝)

帶著復雜的心情,隊員們踏上了藏北科考之路。按預先的計劃,張以春隊長為大家科普了岡底斯花崗巖和念青唐古拉群的知識。盡管這不是此次科考的考察對象,但這些特殊的巖石中蘊含大量的地質信息,是各學科科學家們熱門研究對象。因此,為其他科考隊員們及公眾講解這些知識,讓大家對地質學各學科都有初步的認識和了解,增加大家的科學素養是非常有必要的。

圖4.講解岡底斯花崗巖(王金淼攝)

圖5.科考車隊(王金淼攝)

6日科考分隊在班戈縣休整,科考分隊的兩位隊長張以春研究員和張華研究員,以及廚師三人趕往色林錯北踏勘,一是尋找化石點,二是尋找扎營的地方。半天的踏勘并未發現好的化石點,心里有點遺憾,但有收獲的是,找到了一個水源地,雖然水流很小,但也足夠科考分隊幾天的生活用水需求。

圖6. 張華研究員在踏勘剖面(張以春攝)

圖7. 色林錯北1號營地(張以春攝)

7日,科考分隊全體成員從班戈縣趕往探勘好的扎營地,在陽光明媚的中午,科考隊員們迅速扎好營地,簡單地吃點東西,就立刻前往剖面進行考察。但下午的考察工作不太順利,看的幾個灰巖體都有非常嚴重的重結晶,方解石脈體太多。雖然可以看到零星的化石,但大多面目全非。因為這些塊體都是從1億多年前的班公湖-怒江洋盆的海溝中翻出來的,所以能在這些灰巖中找尋到化石,得費工夫。

圖8.色林錯北找化石(王金淼攝)

第二天,科考分隊轉戰到了雙湖縣多瑪鄉南面的工作點。剛走近露頭,覺得有希望,因為這個塊體比其它塊體變質輕。在山腳下,隊員們已經可以找尋到很多海綿似的礁體。大家迫不及待地爬到山上,找尋化石。終于在半小時后,張以春發現了含有?類化石的層位,野外初步判斷它的時代是中二疊世(距今約2.65億年左右)。這些?類化石雖然分異度不高,但或許可以告訴我們這些灰巖塊體來自何處,因此科學意義可不小。大家分工明確、花了半天時間測了這條剖面,詳細地采集了沉積和各類化石樣品,滿載而歸。

圖9. 雙湖縣多瑪鄉南找到化石(王金淼攝)

【第二站:熱覺茶卡地區】

色林錯北的短暫科考工作完成后,科考分隊就開始了最艱苦的無人區科考工作了。從9日開始,一路上馬不停蹄跋涉前行。從色林錯北面開車經過尼瑪縣,辦理進入無人區的手續后,就趕往榮瑪鄉。10日,在鄉里休息一晚后,隊員們就趕往熱覺茶卡的工作區。

從榮瑪鄉至熱覺茶卡是穿越著名的龍木錯-雙湖古特提斯縫合帶。因此,這一路可以看到非常經典的地質現象。在路過藍嶺時,張以春為大家詳細地講解了龍木錯-雙湖縫合帶的研究歷史和爭議點,還介紹了藍嶺的藍片巖形成機制。大家對這些地質現象有濃厚的興趣,一致要求上山近距離觀察。所以在路上臨時安排大家采集一些計劃外的藍片巖樣品。

圖10.科考隊員在聽藍片巖的成因講解(王金淼攝)

走過角木日溝后,從瑪依崗日雪山前路過,隊員們感嘆和11年前見過的瑪依崗日很不一樣,雪線抬高了,冰川小多了,氣候的變化太顯著了。進入無人區的路碎石較多,路況很差,一路顛簸到熱覺茶卡的南岸,在一個溝口安營扎寨。

圖11. 科考分隊途經瑪依崗日雪山進入羌塘無人區(王金淼攝)

圖12.熱覺茶卡無人區的星空(王金淼攝)

熱覺茶卡是此次科考任務的重點工作區,工作條件異常艱苦。已經9月中旬,無人區的晝夜溫差極大,夜晚非常寒冷,早上起來都凍的瑟瑟發抖,時常也可看到睡袋上覆蓋一層薄冰。無人區的風沙也很大,每天野外考察回來,發現帳篷里全是沙子,睡覺前都要清理一下才可以。但科考隊員們不畏艱辛,堅持每天準時起床、準時出發采樣。

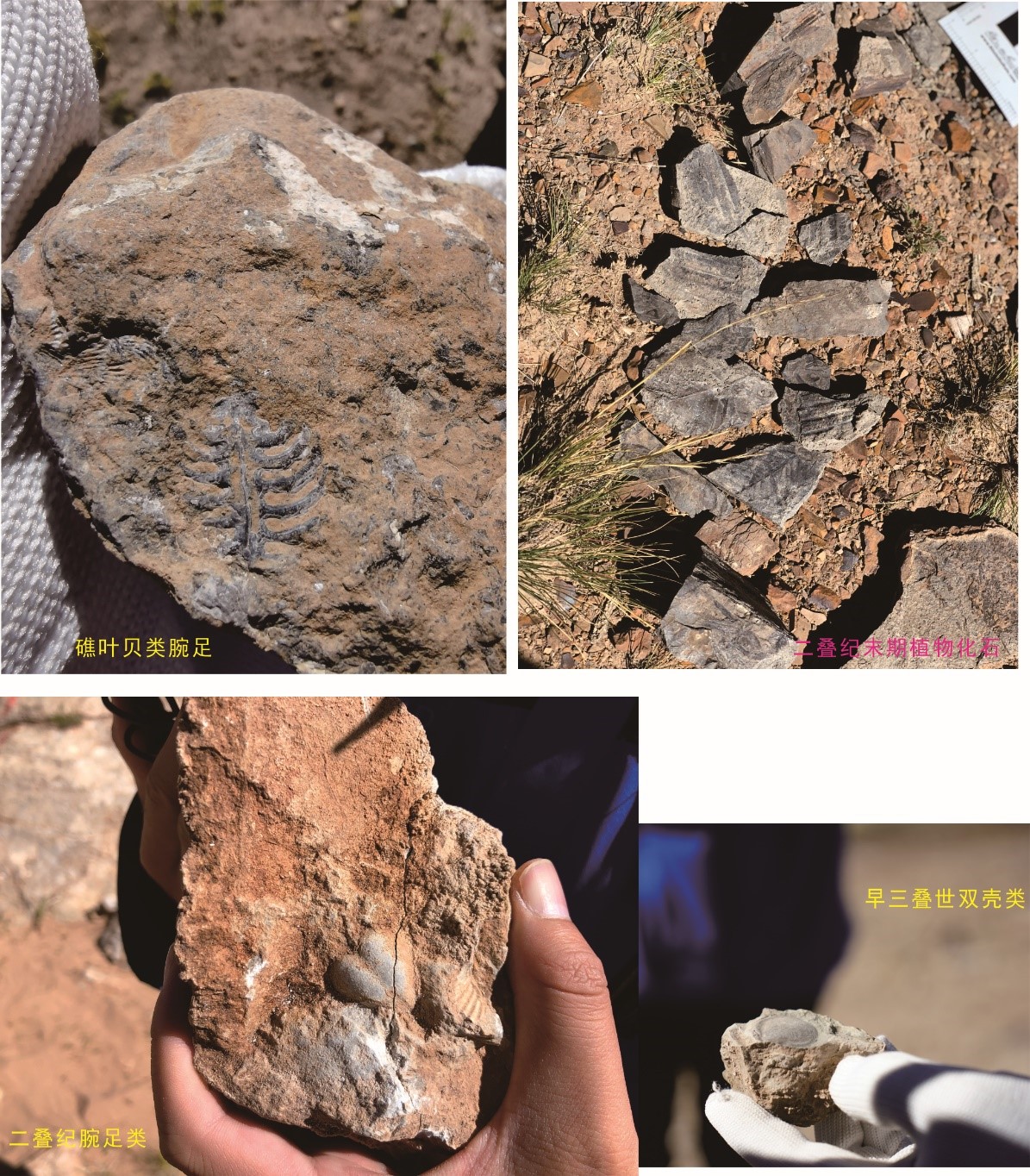

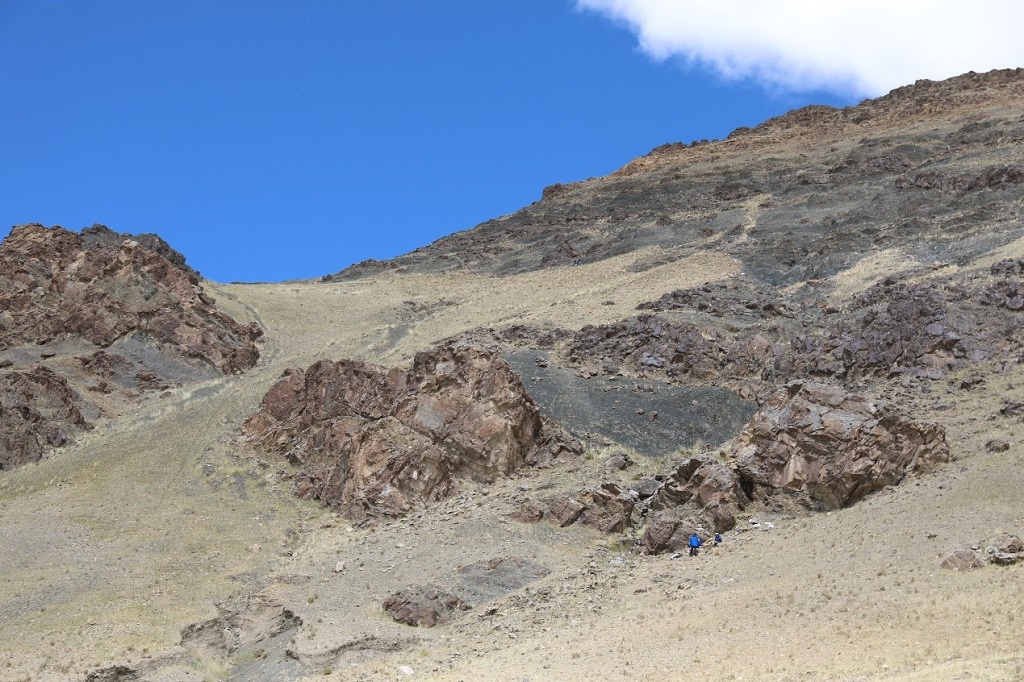

這個地區的采樣非常辛苦,因為地處羌塘中央隆起帶附近,海拔普遍在5000米左右。張以春研究員負責找尋地層中的微小的有孔蟲化石;張華研究員、鄭全鋒副研究員和博士生喬楓每天都背著滿滿一包的石頭往返于山間;羅茂副研究員專心尋找二疊紀和三疊紀地層中的遺跡化石。南京大學博士生徐海鵬采集了豐富的腕足類化石。大家雖然辛苦,但收獲也很大。在這個區域科考的9天時間里,隊員們對熱覺茶卡地區進行了大范圍踏勘,了解了該地區的地層展布情況。隨后對該區域內的多個剖面的晚二疊世動物群組成、海平面變化、二疊紀-三疊紀之交的植物群面貌、三疊紀地層及動物群等進行了詳細的考察研究。

這個地區大家采到了二疊紀豐富的有孔蟲、腕足類、雙殼類以及植物化石等,也理清了該地區二疊紀-三疊紀地層層序的變化,這對于我們深刻了解北羌塘地塊在2.5億年前后動物群和地層層序的變化有了清晰的思路。

通過這次考察,科考分隊在該地區取得了一些初步認識。一是該地區二疊紀末期熱覺茶卡組分布范圍很廣,其下部是厚層的灰巖。所發現的化石基本可以確定從2.54億年左右,該地區海平面開始下降。之前認為的中二疊統中發現的卻是晚二疊世的化石,因此判定該地區可能并沒有中二疊世的海相地層沉積。二是發現以往資料中劃定的泥盆紀地層很可能是三疊紀的層序,該地區并不存在泥盆紀地層,這令專門來研究泥盆紀地層的郄文昆副研究員可能是個不好的消息。但科學就是實事求是,這些第一手資料的取得以及新認識都令我們很高興,早已忘卻了無人區缺氧及寒冷的惡劣條件。

圖13.熱覺茶卡地區的部分化石

圖14.二疊紀末期熱覺茶卡組的煤線

熱覺茶卡地處是羌塘無人區,是野生動物的天堂,時常可以看到各種野外動物,如藏羚羊、藏原羚、野牦牛等。尤其是在一天踏勘剖面的路上,一頭野牦牛擋住了我們的去路,與科考分隊的車隊僵持了半小時以上才緩緩離去。因為,根據我們的野外經驗,單頭牛的攻擊性最強。

圖15.熱覺茶卡湖一帶的藏原羚(黃羊)(王金淼攝)

圖16.虎視眈眈的野牦牛(王金淼攝)

【第三站:榮瑪鄉地區】

結束了無人區的野外工作,科考分隊于9月19日從熱覺茶卡返回了榮瑪鄉。因為前幾年的牧區搬遷,駐鄉的人已經僅剩少數幾戶人家。隊員們在鄉里找了一些空房子就短暫安頓下來,雖然條件依然簡陋,但至少比住帳篷要暖和一些。

這個地區位于縫合帶附近,地層變質特別嚴重,能找到的化石屈指可數。最神奇的是在角木茶卡的深溝中科考時,發現那里的地層包括臺地相的灰巖、深水相的硅質巖、雜亂無序的砂礫巖等,在空間上根本無法判斷這些地層之間的接觸關系。隊員們就廣泛采樣,試圖能從微體化石中重建它們的演化歷史。

依布茶卡東岸同樣是大面積分布的二疊紀地層,但是去踏勘才發現這里的灰巖層變質嚴重,難以找尋到有價值的化石。

圖17.角木茶卡溝中的硅質巖地層(張以春攝)

圖18. 科考隊員在考察依布茶卡東岸的地層(張以春攝)

但縫合帶也有優勢,就是可以把很多古老的地層翻出地表,比如隊員們在瑪依崗日雪山旁發現了豐富的奧陶紀角石化石。這些4億多年前的化石記錄了當時海底的環境。

圖19. 瑪依崗日雪山旁的奧陶紀角石化石(張以春攝)

23日,科考分隊完成了榮瑪地區短暫的科考工作后,驅車離開羌塘保護區,趕往尼瑪縣。24日在尼瑪縣短暫停留了一天。在這一天里,一方面隊員們把無人區采集的1.5噸樣品從郵局寄往南京;另一方面,也補充了一些物資為最后一個工作區做準備。

值得提出的是,科考分隊張以春研究員和張華研究員在24日上午為尼瑪縣中學的同學們做了“化石-青藏高原上的精靈”和“二疊紀末生物大滅絕”兩場科普報告。這些科普的內容都是同學們特別陌生的,但他們聽得津津有味,我們也為能有這樣科普的機會而感到很榮幸。

圖20. 科考隊員為尼瑪縣中學的同學們做科普講座(蔣鵬峰、呂文君攝)

【第四站:文布鄉地區】

在尼瑪縣補充好物資后,9月25日,科考分隊驅車趕到了尼瑪縣文布鄉。在我們的心目中想當然地認為人多的地方,住的地方應該不難找。但令隊員們想不到的是,找扎營地就花費了大半天的時間。因為文布鄉地區位于北部當穹錯和南部當惹雍錯之間,水源地較難找。最后選擇的扎營地是位于兩湖中間的一個小溪邊,但晚上的風特別大,若不是大石頭壓著,帳篷估計都要被吹飛了。

圖21.文布鄉營地(張以春攝)

盡管風特別大使得科考隊員們晚上夜不能寐,但大家對考察的熱情一點都沒減少。尤其當我們在當穹錯邊上找到了完美的二疊紀地層后,隊員們迫不及待地爬上坡度近50度的高山,采集了沉積和化石樣品。這個剖面上出露了冰磧巖、冰川結束之后的碎屑巖以及上部的灰巖。沉積專家鄭全鋒老師說道:這是他見過最漂亮的冰室氣候向溫室氣候轉變的地層序列。這個剖面中可能蘊藏了古生物地理演變的奧秘。

圖22.文布鄉二疊系剖面(張以春攝)

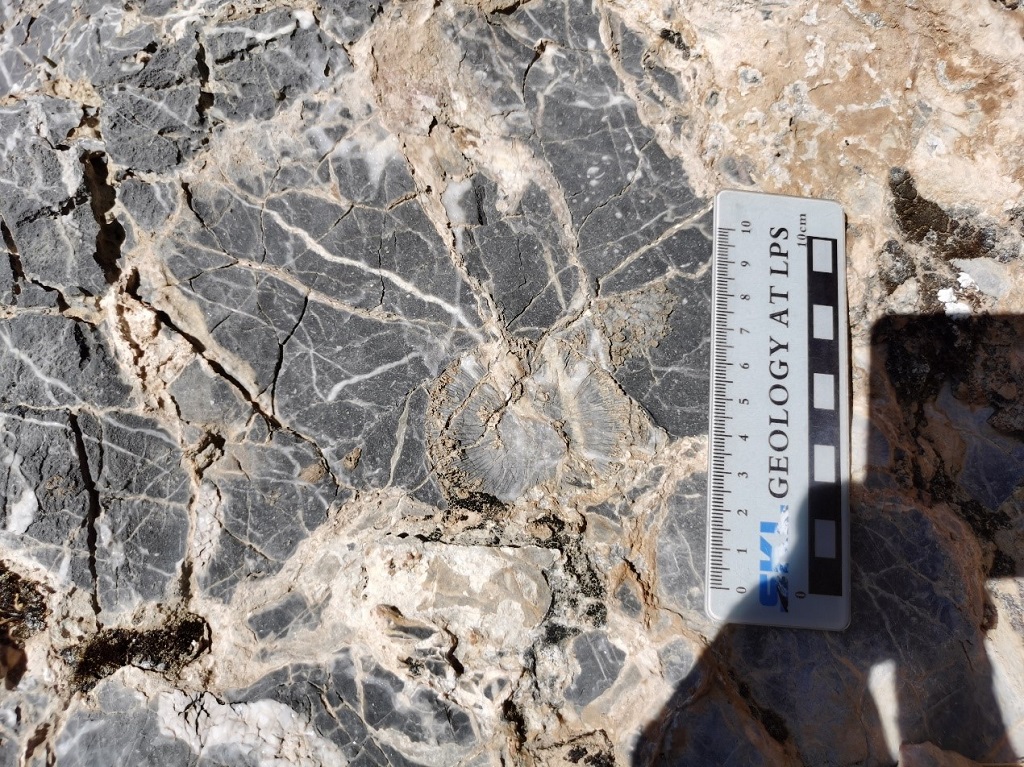

28日,科考分隊又在當惹雍錯邊上找到了中二疊統下拉組的碳酸鹽地層,并在其中發現了豐富的腕足類、?類、珊瑚和有孔蟲等化石,這些化石告訴我們當時拉薩地塊是一個非常穩定的地區,溫暖的淺海造就了豐盛的化石。看到這些化石,我們仿佛看到了2.65億年前的蔚藍色的海底世界。

圖22.當惹雍錯二疊系剖面(張以春攝)

圖23.當惹雍錯二疊系剖面中的珊瑚化石(張以春攝)

【科考感悟】

近一個月的藏北科學考察中,25人的科考隊伍穿越了藏北多個不同的地塊、全程4700多公里。野外采集了各類化石、巖石樣品3噸左右。科學傳播方面推出延時直播12場、科普短視頻50余個、微博的瀏覽量目前達到2284.5萬。

對于我們來說,這是一次極具挑戰的科學考察。一是任務繁重,既有大量科考工作,又有學科龐雜的科學傳播任務;二是人員眾多,任何一個小的疏忽都可能造成重大安全問題;三是考察區在藏北,海拔高、溫差大、野生動物多,這對科考人員的生理和心理都是一個不小的考驗。但科考隊員傳承了老一輩青藏科學家的吃苦耐勞和團隊合作精神,科考隊員、媒體人員、通訊保障人員、司機、廚師全力合作,齊心協力,努力克服各種突發情況和困難,順利完成了藏北科學考察。

青藏高原是地球科學研究的天然實驗室。青藏高原演化過程中遺留了大量的科研問題亟待我們去考察、去研究,這次科考的成功實施使我們更加堅定信心,明年繼續赴青藏的空白區、難點區進行科學考察,去藏北發現重要的化石和地層。解讀深時古地理的變遷和古氣候的演變是我們持之以恒的研究動力。

圖24.部分科考人員野外合影

作者:南京地層古生物科考分隊(張以春、張華)