中印界湖-班公湖

近期,

在中印界湖-班公湖地區的中印兩軍對峙,

引起了全球關注。

而就在這一對峙區附近,

第二次青藏科考隊的隊員們

正有條不紊地進行班公湖科學考察研究。

班公湖,又稱班公錯或錯木昂拉紅波,

藏語意為“長脖子天鵝”,

位于阿里地區日土縣城西北約12公里處。

班公湖面積667平方千米,

湖面海拔4241米,

湖長約155千米,南北平均寬約4千米

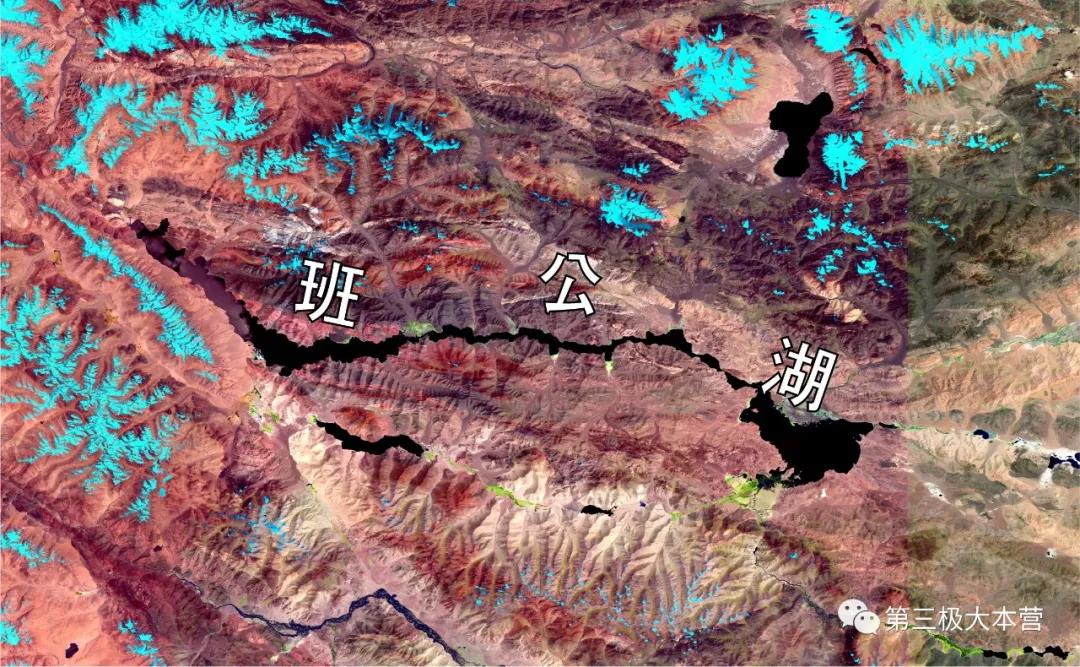

圖1. 狹長的班公湖衛星圖,圖源:NASA

班公湖奇特之處在于,

位于我國境內的東部湖區受冰川補給影響是淡水,

位于印度境內的西部湖區受冰川補給影響小是咸水。

受班公湖東西延伸、長度大影響,

加上東西補給水量的差異,

湖水具有自東向西不斷咸化的特點。

班公湖最大的兩個支流都來源于中國境內,

是湖水的主要補給來源,

所以班公湖東段面積最大地方為淡水湖,

而西段由于補水不足,

加之中段部分湖面狹窄,

湖水交流不暢,導致西段為咸水湖。

此外,班公湖流域降水稀少、蒸發強烈,

多年平均降水量僅60毫米,

年蒸發量高達2465毫米,

也是咸淡分異的重要原因。

圖2.“第二次青藏科考“南亞通道資源環境基礎與承載能力考察研究”專題科考分隊于2020年8月14-15日對班公湖進行了實地考察,圖源:第二次青藏科考隊

圖3.“班公湖”石刻,圖源:第二次青藏科考隊

第二次青藏科考的資源環境基礎與承載力考察研究分隊,

從人居環境適宜性、水土資源承載力和生態環境承載力及邊境基礎考察著手,

通過路線考察與實地調查、入戶訪談與問卷調查等多種方式,

為資源環境承載力基礎考察與綜合評價提供豐富的感性認知和第一手資料。

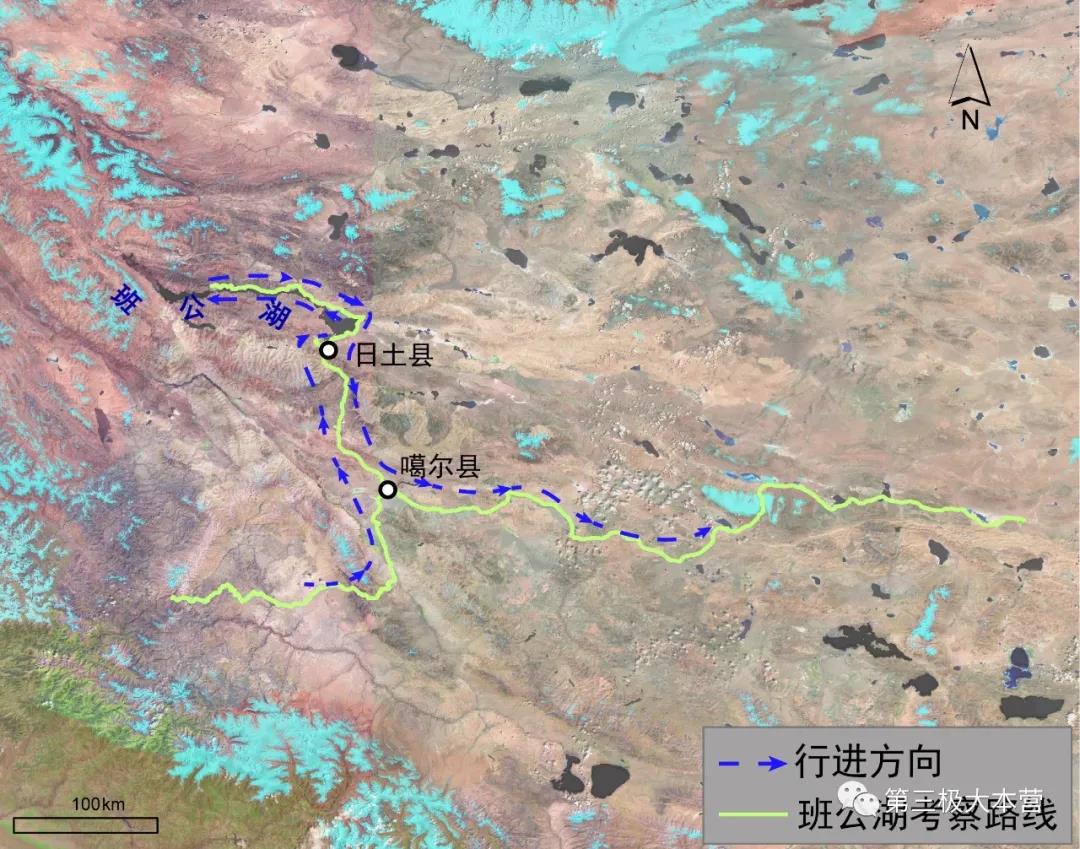

科考隊5車19人,

經西藏拉薩市、日喀則市、阿里地區與那曲市共4個地/市、24個區/縣,

開展了為期19天、行程超過5200公里的科學考察。

圖4. 班公湖實地考察,圖源:第二次青藏科考隊

01

初識班公湖

沿219國道北上向新藏線第一驛站

——阿里地區日土縣出發,

原本人跡罕至的阿里漸漸有了無人區的感覺。

但班公湖的出現,

頓時生機勃勃,

湖泊東端附近有成片沼澤。

湖旁的群山之下,

隨處可見濕地和沼澤。

圖5. 班公湖湖畔的生態景觀,圖源:第二次青藏科考隊

班公湖在調節氣候、美化環境、

增加空氣濕度和補充氧氣、維護生態平衡、

促進生態系統的良性循環和環境質量的改善等方面,

都具有十分重大的意義。

圖6. 群山環繞下水平如鏡的班公湖,圖源:第二次青藏科考隊

從班公湖最東邊向西北側前行,

是如夢似幻的湖面色彩。

每走一段,湖水顏色都在變化,宛如玉帶。

有時她是深藍色的,

有時她是墨綠色的,

有時卻又是淡綠色的,

有時還是青綠色的;

有時她如鏡面般倒影著雪山白云,

有時又微起漣漪,

有時如絲絨般平滑。

盡管知道這是由于觀察的角度不同,

以及光線的變化和折射所帶來的效果,

但仍覺得像是走過了好幾個湖。

圖7. 五光十色的班公湖,圖源:VCG

要不是高原八月的涼風拂面和GPS的“提醒”,

還誤以為來到了江南水鄉。

水光瀲滟晴方好,湖光水色,讓人樂不思蜀。

圖8. 馬兒在水草豐美的班公湖畔歡快地奔騰,圖源:第二次青藏科考隊

02

夕瞰班公湖

創建于1600年的倫珠曲典寺,

是日土縣境內唯一一座寺廟。

圖9. 夕陽映照下的倫珠曲典寺,圖源:第二次青藏科考隊

倫珠曲典寺依山就勢,

寺內可以鳥瞰班公湖濕地。

圖10. 班公湖濕地,圖源:VCG

站在寺廟山頂,

新老日土縣城及“九曲回腸”河渠盡收眼底。

圖11. 日土老縣城,圖源:第二次青藏科考隊

圖12. 九曲回腸的人工河渠,圖源:第二次青藏科考隊

近年來自拉達克地區的朝圣者逐年增多,

看正在維修的樓臺殿宇

能感受昔日的旺盛的香火和玲瓏典雅的建筑布局。

03

晨覽班公湖

清晨,在班公湖濕地自然保護區多仁拉管理點,

可盡覽湖光山色,云霧中若隱若現的皚皚雪山。

圖13. 朝陽映照下的班公湖和遠處層巒疊嶂的雪山,圖源:第二次青藏科考隊

成群的野鳥在晨空中自由自在的翱翔,

三三兩兩的赤麻鴨在晨曦中的沼澤地里嬉戲,

圖14. 成群的赤麻鴨在湖面搖曳 ,圖源:第二次青藏科考隊

藏北高原處在高寒氣候控制之下,

生態環境脆弱,

生物多樣性相對較低。

盡管水資源豐富,

但可利用水量相對較少,

水由此成為藏北高原生態環境最主要的限制性因子之一。

大多數物種“逐水而居”,

靠近水源的區域往往也是生態狀況較好、

生物多樣性豐富的地區,

高原明珠——班公湖自然也不例外。

圖15. 湖畔棲息的水鳥 ,圖源:第二次青藏科考隊

班公湖是多種動植物的棲息地。

湖畔生長繁茂的禾草、水柏

以及距離湖畔較遠的沼澤地里的嵩草和苔草。

圖16. 湖畔生長繁茂的水草 ,圖源:第二次青藏科考隊

豐富的植被足以支撐一定規模的牲畜放養活動,

班公湖區域隨處可見成群的牛羊在進食。

這里藏羚羊、藏野驢等大型陸地野生動物相對少見,

更多的是一些野生鳥類物種,

如紅嘴鷗、赤麻鴨、黑頸鶴、棕頭鷗等。

圖17. 覓食的黑頸鶴 ,圖源:第二次青藏科考隊

班公湖區是典型的濕地生態系統,

包括湖泊水體本身以及外圍的沼澤地,

而其所處的日土縣大部分為荒漠草原生態系統,

綠洲濕地嵌套在荒漠草原,

碧水藍天、白云綠地,牛羊成群、鶯歌燕舞,

顯露出勃勃生機。

圖18. 朝陽下密密麻麻的鴨雁鷗鳥 ,圖源:第二次青藏科考隊

2002年西藏自治區設立班公湖濕地自然保護區,

2004年建立班公湖國家森林公園,

2007年成立了班公湖濕地自然保護區管理機構。

班公湖濕地自然保護區下設普古拉龍、

多仁拉等6個保護管理站點。

日常巡邏管護、生態保護修復工程的實施,

班公湖及周邊水質、空氣、土壤、植被等得到明顯改善。

圖19. 航拍視角下班公湖一隅,圖源:VCG

2019年西藏自治區環境公報顯示,

班公湖水質總體達到Ⅱ類標準。

當地群眾“不負綠水青山、冰天雪地”,

也收獲了“金山銀山“。

04

揭秘科考站

在班公湖旁約10公里,

日土縣城西3公里左右,

中國科學院青藏高原研究所趙華標研究員帶領

的觀測研究團隊克服高寒、缺氧等嚴酷的自然條件,

扎根在阿里內陸的高海拔地區,

駐守中國科學院阿里荒漠環境綜合觀測研究站

(簡稱阿里站)

圖20. 阿里站位置圖,圖源:第二次青藏科考隊

始建于2008年的阿里站,

海拔4270米,占地面積30畝。

共有科研技術人員24人。

他們缺氧不缺精神,艱苦不怕吃苦,

記錄了大量科學觀測數據。

通過10余年的努力,

阿里站已成為具有影響力的

高原荒漠與冰川變化研究基地,

為監測青藏高原西部地區氣候、水文、大氣、生態環境變化過程,

揭示印度季風與西風帶相互作用過程,

預測未來氣候生態環境變化,

為全球變化研究,

以及青藏高原西部地區的社會經濟發展與生態環境安全保障提供科技支撐。

圖21. 阿里站,圖源:第二次青藏科考隊

研究站內分為生活區與觀測區兩部分。

生活區為工作人員提供休息的場所,

其內配備有溫室大棚、寬帶等設施,

為工作人員提供最佳的生活環境。

而觀測區則主要供科研人員進行

氣象、湍流與通量、大氣化學、孢粉、大氣降水同位素

等方面的定點觀測。

圖22. 阿里站觀測區,圖源:第二次青藏科考隊

大氣物理參數觀測,

主要包括風向/風速、氣溫、濕度,地面降水、氣壓,

CO2/水汽通量、四分量輻射,土壤溫濕度等;

大氣化學環境與水體同位素觀測,

主要包括被動動采樣器進行大氣中持久性有機污染物監測,

降水同位素采樣,大氣花粉沉降樣品采集;

冰川動態監測,

包括印度河上游昂龍冰川、喜馬拉雅山西部納木納尼冰川、喀喇昆侖山嘎尼冰川、西昆侖山古里雅冰川等冰川氣象、冰川物質平衡、冰川表面流速、冰川厚度變化等;

湖泊水位與水溫動態監測,

包括班公湖水位與水溫、湖水水質剖面理化性質,

松西錯水位水溫,澤錯水位、水溫等;

麻嘎藏布、象泉河、獅泉河下游的水位、水溫、流量等水文資料監測。

圖23. 科研人員在班公湖測量水位,圖源:第二次青藏科考隊

圖24. 高寒、缺氧、孤獨、清苦、專注是駐扎在高原一線的科研工作者的真實寫照,圖源:第二次青藏科考隊

科學是和平的紐帶,

科學家是和平的使者。

我們期待著,

第二次青藏科考的成果

能為這一地區的長久和平貢獻知識和智慧。

圖25. 班公湖旁寧靜的牧場,圖源:第二次青藏科考隊