“生物地球化學循環與環境健康”專題

2020年暑期科考日志

一、科考背景及相關情況介紹

2017年8月19日,第二次青藏科考在拉薩正式啟動。遵照習近平總書記“聚焦水、生態、人類活動,著力解決青藏高原資源環境承載力、災害風險、綠色發展途徑等方面的問題,揭示青藏高原環境變化機理,優化生態屏障體系”的指示,科考隊迅速組織相關專家,經充分討論形成了第二次青藏高原科考總體科學方案。第二次青藏科考將實現青藏高原的全域覆蓋,在亞洲水塔區、喜馬拉雅區、橫斷山高山峽谷區、祁連山—阿爾金山區、天山—帕米爾區等5大綜合考察研究區的19個關鍵區,開展10大任務66個專題的科學考察研究。

在此背景下,針對青藏高原“缺氧”這一特殊的環境致災因子,任務六“生物地球化學循環與環境健康”專題“缺氧環境及其健康效應”團隊擬從地球表層系統的角度出發,通過對青藏高原大氣、植被、土壤、地貌等地理要素的綜合考察研究,揭示青藏高原地表氧含量時空變化格局,厘清氧含量影響因素,并對其貢獻率進行量化分析。在此基礎上,定量評估青藏高原缺氧環境的人畜健康效應。

前期工作中,本團隊于2017-2019年先后完成了對青藏高原青藏線、新藏線、川藏線及其沿線地區,以及青海湖、祁連山及其周邊地區的科學考察。為更進一步深化對全球變化(主要是氣候變化)和人類活動影響下青藏高原缺氧環境人畜健康風險的認識與理解,我們分別于2020年6月21日至7月1日、7月23日至8月6日期間對“西寧-玉樹-昆明”“玉樹-那曲-阿里”及“西寧-甘南-成都”沿線地區開展野外考察活動。

本次科考的主要任務有四個部分:一是路線/樣點式測定沿線近地表氧含量等近地表環境參數;二是調查當地主要植被類型、地表覆蓋等信息;三是通過生理指標測定、現場訪談等形式,調查短居人群(包括科考隊員)和長居人群對缺氧環境的適應(習服)情況;四是對可循環利用的便攜式供氧保障設備進行測試,進而分析高原缺氧環境中便攜式供氧技術對人體健康安全的防護作用。

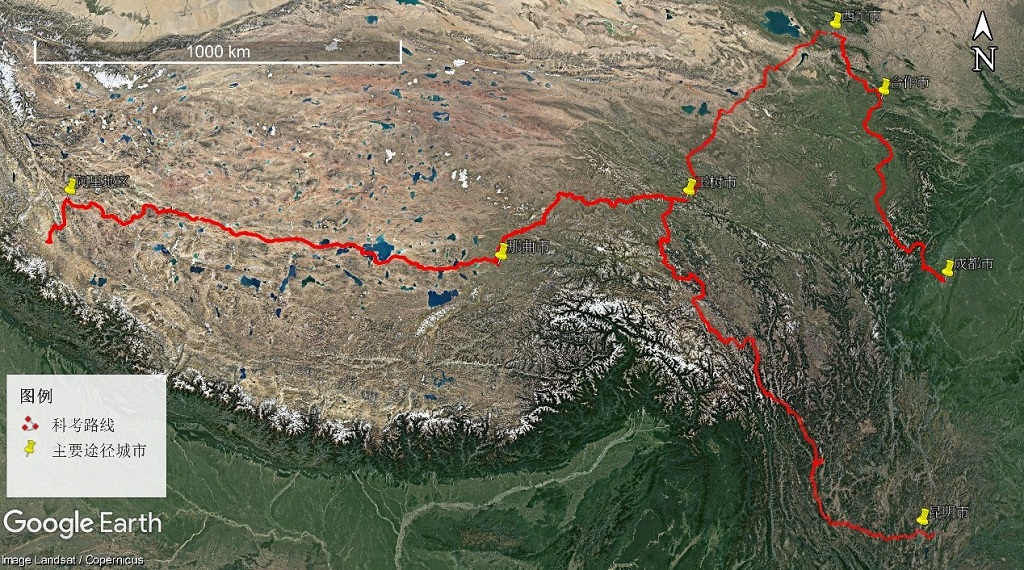

本次活動歷時26天,總行程約8000 km,其中“西寧-玉樹-昆明”段考察路線為西寧市—湟源縣—共和縣—瑪多縣—玉樹市—囊謙縣—類烏齊縣—昌都市卡若區—左貢縣—芒康縣—德欽縣—香格里拉市—麗江市古城區—劍川縣—洱源縣—大理市—彌渡縣—南華縣—楚雄市—昆明市;“玉樹-那曲-阿里”段考察路線為西寧市—玉樹市—雜多縣—聶榮縣—那曲市色尼區—班戈縣—尼瑪縣—改則縣—革吉縣—噶爾縣—札達縣,“西寧-甘南-成都”段考察路線為西寧市—同仁縣—夏河縣—合作市—碌曲縣—紅原縣—理縣—汶川縣—成都市(圖1)。

圖1 2020年科考路線圖

本次科考共完成176個采樣點地表環境各要素(地理位置、高程、氣溫、大氣壓、相對濕度、相對氧含量等)的實測工作;完成了19個大覆蓋度樣方(1 km×1 km)的測量,調查了123個樣點植被信息(時間、天氣、經緯度、海拔、地貌類型、坡向、植被類型、優勢種、植被覆蓋度等);對1000多人次的生理指標進行了測定和現場訪談,獲得了一批寶貴的第一手科學數據。

途經麗江市古城區和甘南藏族自治州合作市時,科考隊分別拜訪了中國科學院玉龍雪山冰川與環境觀測研究站和甘肅省高寒草甸與濕地生態系統野外科學觀測研究站(蘭州大學干旱農業生態系統國家重點實驗室高寒草地生態系統定位研究站),并與站上老師進行了深入交流。路過阿壩藏族羌族自治州汶川縣映秀鎮漩口中學汶川地震遺址時,科考隊員們沉痛緬懷了在抗震救災中犧牲的烈士和遇難同胞,深切感受到特大自然災害給人民群眾生命財產造成的巨大損失以及在黨中央國務院的堅強領導下災區迅速恢復重建的恢弘成就。

參加“西寧-玉樹-昆明”段科考的師生共計18人,分別為:青海師范大學/北京師范大學史培軍教授,青海師范大學陳志教授、馬永貴教授、謝惠春副教授、羅巧玉老師及索南吉老師,青海師范大學研究生李亞兄、梁向平、馬偉東和周源濤,青海大學研究生李爽林和張輝,以及北京師范大學研究生潘云龍、陳彥強、馬恒、梁大林、楊合儀及李佳桐。

參加“玉樹-那曲-阿里”及“西寧-甘南-成都”段的科考師生共計24人,分別為:青海師范大學/北京師范大學史培軍教授,青師大高科院/北京大學吳必虎教授(僅參加“西寧-雜多”段),北京師范大學唐海萍教授,青海師范大學馬永貴教授、謝惠春副教授(僅參加“西寧-札達”段)、索南吉老師和賈偉老師,青師大高科院/中國礦業大學文藝老師(僅參加“西寧-札達”段),大地風景文旅集團袁德宣老師和余洲老師(僅參加“西寧-札達”段),北京師范大學張鋼鋒博士,青海師范大學研究生馬偉東、李亞兄、董志強、杜少波、戢爽及金兄蓮,青海大學研究生李爽林,以及北京師范大學研究生潘云龍、陳彥強、吳仁吉、李佳桐、楊雯倩及胡小康。

主要行程安排如下:

6月20至21日:各路隊員分批次抵達西寧,野外工作物資準備、休整、適應高原反應。21日下午在青海師范大學召開“科考大數據平臺使用培訓暨科考任務部署工作會”;

6月22日:從西寧出發,沿G109、G214,經湟源縣、共和縣至瑪多縣城;

6月23日:從瑪多縣出發,沿G214至玉樹市;

6月24日:從玉樹市區出發,沿G214經囊謙縣至類烏齊縣城;

6月25日:從類烏齊縣城出發,沿G214經昌都市至左貢縣城;

6月26日:從左貢縣城出發,沿G214經芒康縣至德欽縣城;

6月27日:從德欽縣城出發,沿G214經香格里拉市至麗江市,下午參觀訪問了中國科學院玉龍雪山冰川與環境觀測研究站;

6月28日:從麗江市出發,沿G214、G320,經劍川縣、洱源縣、大理市、祥云縣、南華縣至楚雄市區;

6月29日:從楚雄市區出發,沿G56至昆明市區,下午召開本次科考的總結大會;

6月30日至7月1號:隊員返程。

7月22至23日:各路隊員分批次抵達西寧,野外物資準備、休整、適應高原反應,23日下午在青海師范大學城西校區召開“科考動員會”;

7月24日:部分隊員乘車從西寧至玉樹,部分隊員從西寧飛赴玉樹;

7月25日:從玉樹市出發,沿G214、G345至雜多縣;

7月26日:從雜多縣出發,過查旦鄉,沿G345(在建)經聶榮縣至那曲市;

7月27日:從那曲市出發,沿G317經班戈縣、申扎縣、雙湖縣至尼瑪縣;

7月28日:從尼瑪縣出發,沿G317至改則縣;

7月29日:從改則縣出發,沿G317經革吉縣至噶爾縣;

7月30日:從噶爾縣出發至札達縣,下午召開本次科考上半段的總結會;

7月31日:從札達縣出發至昆莎機場,經拉薩中轉返回西寧;

8月1日:在西寧整理數據,休整;

8月2日:從西寧市出發,經同仁縣、夏河縣至合作市;

8月3日:從合作市出發,拜訪甘肅省高寒草甸與濕地生態系統野外科學觀測研究站(蘭州大學干旱農業生態系統國家重點實驗室高寒草地生態系統定位研究站)后,沿G213、G248經碌曲縣、若爾蓋縣至紅原縣;

8月4日:從紅原縣出發,沿G248、G317,經理縣、汶川縣至成都市,經過汶川縣時參觀了映秀鎮漩口中學汶川地震遺址;

8月5日:上午參觀都江堰水利工程,下午召開本次科考下半段的總結會;

8月6日:隊員返程。

二、“西寧-玉樹-昆明”段科考日志

Day 1:2020年6月21日

地點:西寧市

天氣:晴

早上七點半,所有隊員在青海師范大學城西校區進行了血壓、血氧含量、心率等指標的測量和血樣的采集。由于大部分隊員之前都到過高海拔地區,大家的各項指標都很正常。之后購買了一些野外所需物資,如抗高反的藥物、氧氣瓶等,皮尺、測量繩、筆記本、記錄筆等野外測量和記錄工具以及手套、紙巾等勞保用品。

下午,在青海師范大學城西校區召開了“科考大數據平臺使用培訓暨科考任務部署工作會”(圖2)。北京師范大學、青海師范大學、青海大學的18名科考隊員和青海師范大學“第二次青藏科考數據平臺”項目團隊5名師生共計23人參加了會議。隊員們逐個作了自我介紹,并結合自身專業背景和研究方向闡述了對此次科考的一些認識和思考。“第二次青藏科考數據平臺”項目團隊負責人、青海師范大學計算機學院耿生玲老師指導大家下載安裝了青藏科考軟件,并詳細介紹了數據平臺的功能和操作方法等。最后由史培軍老師和陳志老師向大家介紹“第二次青藏科考綜合科學考察研究”的相關情況,并對本次科考的主要目的、行程安排、任務分工及野外安全等方面的要求進行了說明。

圖2 科考動員會現場

Day 2:2020年6月22日

路線:西寧市—湟源縣—共和縣—瑪多縣(約480 km)

天氣:雨轉陰

一早,所有隊員在果洛大酒店集合,裝車的同時測了第一個點,7點半左右出發,科考正式開始。向西經湟源后南折,經西倒一級公路(G109)過日月山。日月山為黃河流域與青海湖流域的分水嶺,自日月山隆升后,青海湖盆地轉變為內陸湖流域,后黃河切穿龍羊峽,才逐漸形成了今天的地貌格局。沿途做了1個大樣方后,經共和盆地至河卡鎮午飯。至此,今日3000 m左右的高原面(夷平面)已全部走完。陸續翻越河卡山、鄂拉山埡口(實測海拔分別為3914、4486 m),姜路嶺和長石頭山,晚上七點半左右抵達瑪多縣城。除部分山區外,此部分行經4000 m左右的高原面(夷平面)。沿途注意到以下兩個現象:隨著高原的顯著變暖,高山區山頂至半山腰的積雪(根據海拔數據和路上觀察,沿途無冰川發育)大面積消融,導致其下覆蓋的裸石(或裸巖、裸沙等)大面積出露。氣候變暖導致沿途凍融侵蝕加劇,公路沿線尤其突出;另一方面,變暖導致大量凍脹丘中的水分融化流出(可能主要通過地下水流走),使其本身更類似于沼澤。史培軍老師介紹,與這些現象相對應的熱點科學問題之一是:氣候變化背景下的青藏高原到底是碳源還是碳匯。近幾十年來,青藏高原整體是變暖變濕的,隨之而來的是植被條件的不斷改善,這可能增加碳匯;同時,冰川積雪的消融/退縮及凍土退化等又可能增加碳排放。青藏高原整體是源還是匯取決于二者的相對大小,目前有很多相關的研究,有一些認為青藏高原整體是碳匯,其碳吸收大于碳排放。

瑪多縣是黃河發源地,隸屬于果洛藏族自治州,海拔在4500-5000 m之間,境內湖泊眾多。瑪多縣城是“西寧-玉樹-昆明”段行程中海拔最高的住宿點。相關生理指標數據表明,隊員們在此表現出較輕的高原反應,如食欲不振、頭疼,普遍血壓偏高、心率偏低。當晚天降小雪,氣溫較低。

Day 3:2020年6月23日

路線:瑪多縣—玉樹市(約330 km)

天氣:雪轉陰

早上7點開始,大家陸續在酒店大廳進行血壓、血氧飽和度等生理指標的測量。8點鐘,車隊出發,繼續沿著G214前行,周圍的山坡上都覆蓋著一層薄薄的“白紗”。沒多久就到了星星海附近(圖3),這也是我們今天的第一個測樣點。史培軍老師向我們介紹說,此地多個大小不一的湖泊密布,其形狀頗似星星,故得名“星星海”。星星海周圍遍布渾圓山地,其相對高差很小,河流侵蝕不發達,重力侵蝕不明顯,主要以風蝕、寒凍風化為主。此處以西十余公里,即為黃河源區著名的兩大湖泊——鄂陵湖與扎陵湖。

圖3 科考隊在星星海附近合影

巴顏喀拉山為黃河與長江河源段的分水嶺,巴顏喀拉山埡口(實測海拔4817 m)為今天途經的最高點(圖4)。此地冰雪退縮明顯,多處裸地(裸巖、裸石、裸礫、裸沙、裸土)出現,山坡植被稀少。海拔已然接近5000 m,但各位隊員們并未出現明顯的高原反應,測定氧含量和溫濕壓等參數后,我們沿著國道翻越了巴顏喀拉山。

圖4 巴顏喀拉山埡口附近景觀

過巴顏喀拉山后,海拔逐漸降低,氣溫有所上升。沿途看到許多牧民的帳篷和牛羊,過度放牧較為嚴重,國道兩側的植被覆蓋度較前半段有所降低。過歇武鎮后不久,“干熱河谷”逐漸出現:歇武河兩岸山谷中海拔較低的地方溫度較高,蒸散發量較大,植被生長反而不如海拔相對更高的地方。歇武河在直門達村附近匯入通天河(即長江上游),此處可看到通天河兩岸厚厚的沖洪積相河流沉積物,在這里測點后,我們便馬不停蹄地趕往了玉樹市。

Day 4:2020年6月24日

路線:玉樹市—囊謙縣—類烏齊縣(約380 km)

天氣:晴

早上7點,大家照例在酒店大廳進行血壓、血氧飽和度等生理指標的測量。從測得的數據來看,經過這幾天的高原生活后,大部分隊員的血氧飽和度逐漸恢復至正常水平,大家已經逐漸適應高原缺氧環境了。8點車隊從賓館出發。在城南通向機場的路邊,建有玉樹抗震救災紀念館。2010年,這里曾發生過里氏7.1級大地震,目前大部分因地震毀壞的建筑都已重建,但仍可見部分倒塌的建筑遺跡。

之后我們沿G214一路前行,隨著海拔的上升,道路兩旁的植被覆蓋度逐漸降低,至尕拉尕山埡口處,冰雪消融退縮后留下的裸石、裸沙、裸土、裸巖及裸礫等“裸地貌”清晰可見(圖5)。史培軍老師介紹說,隨著氣候變暖,這一地區雪線已上升千余米,覆蓋這些山體的冰雪融化退縮后,便會形成現在所看到的“裸地貌”。過下拉秀鎮后,在尕日拉山埡口處作了一個大樣方。

圖5 尕拉尕埡口處冰雪退縮后形成的“裸地貌”

中午在囊謙縣城午餐,縣城不大,扎曲穿城而過。史培軍老師介紹,囊謙是青海的“南大門”,也曾是玉樹地區的發祥地和政治、文化、經濟中心。因其地理位置和自然條件相對優越,屬玉樹州的“農業大縣”和“林業大縣”。同時,囊謙屬全民信教地區(藏傳佛教),境內寺院多、教派全、僧尼眾、影響大,也是“宗教大縣”。

繼續沿G214前行,在然代拉山埡口處作了第二個大樣方,此采樣點植被分布從上到下依次為冰雪退縮區裸地、高山草甸、灌木林帶、灌木草甸及山地草甸(圖6)。此后不多時便進入西藏類烏齊縣境內,在甲桑卡檢查站按要求出示了身份證和健康碼,當晚即宿于類烏齊縣城。

圖6 然代拉山下采樣處植被景觀

Day 5:2020年6月25日

路線:類烏齊縣—昌都市—左貢縣(約360km)

天氣:晴轉雨轉陰

早上大家照例在飯前測量了血壓和血氧飽和度等生理指標,在酒店測完第一個樣點后,科考隊于8點出發。出了類烏齊縣城后,至賓達鄉朗錯村附近進行了第二個樣點的測量,此處有大量喬木生長,其優勢種為青海云杉。

繼續前進,大約在昂曲匯入瀾滄江處(昌都市卡若區附近),“干熱河谷”再次出現:此段海拔有所降低,但道路兩側的植被覆蓋度明顯降低,至瀾滄江河谷兩岸已只有稀疏的灌叢和草本植物了(圖7)。正值夏季豐水期,瀾滄江急流渾濁,當地水土流失嚴重。沿途觀察到瀾滄江兩岸有一級構造階地和兩級河流階地,河谷底部為荒漠半荒漠景觀。整體來看,“滇藏線”(G214)沿線的“干熱河谷”大約止于芒康-德欽交界地帶,因部分地段水分條件較好,空間上不連續,其南北長約500余公里。現有的植被圖在這些區域大多存在很大錯誤,無法準確把握沿線植被的巨大垂直分異。本專題的任務之一就是結合相關遙感數據,通過實地考察,進一步完善該地區的植被圖。

圖7 瀾滄江干熱河谷段景觀

途徑昌都市,與陳志老師一行匯合(陳志老師等2人此前赴拉薩為科考隊辦理了科考相關手續)。之后在浪拉山埡口(圖8)測量了一個大樣方。浪拉山埡口實測海拔4371 m,為今日途經最高點。沿G214至玉曲沿岸的普曲橋,作了第二個大樣方。天有不測風云,兩次測量途中皆遭遇大雨,但是隊員們克服了重重困難,順利完成了任務。最后雨過天晴,普曲橋處竟然出現了美麗的“雙彩虹”(圖9)。

圖8 浪拉山埡口處景觀

圖9 普曲橋處美麗的“雙彩虹”

天色已晚,我們便馬不停蹄趕往左貢縣,至10點終于到達縣城。等飯間隙,相關老師同學為大家測量了血壓和血氧飽和度等。

Day 6:2020年6月26日

路線:左貢縣—芒康縣—德欽縣(約380 km)

天氣:晴轉多云

8點從左貢縣城出發。沿G214國道繼續前行,海拔逐漸升高,后至東達山埡口(實測海拔5048 m,東達山為怒江流域與瀾滄江流域分水嶺),此處也是“西寧-玉樹-昆明”段科考途經最高點。幾天時間,大家都已適應了缺氧環境,海拔已然超過5000 m,但都未表現出任何不適。

在東達山埡口測完樣點后,我們繼續前行。一路上觀察到了植被的層狀分布,自上而下依次為頂部冰雪消融區、高寒草甸、高寒灌叢草甸、高山針葉林+灌叢草甸、高山針葉林、河谷灌叢草甸。后過覺巴山至如美鎮(圖10),此地“干熱河谷”特征十分明顯,國道兩側幾無植被,此段深切河谷已達千余米。時值中午,酷熱難耐(30℃左右)。

圖10 如美鎮“干熱河谷”景觀

翻過拉烏山至芒康縣城午餐后繼續前行,隨海拔逐漸升高,大量喬灌木出現,同時也注意到,此地多處現“封山育林”標語,部分應屬有人工林。在此作大樣方一個,濃密的喬灌木卻給測量工作帶來諸多不變。工作中部分隊員遭遇野豬二只,想來因為封山育林,當地生態環境恢復得不錯。

后過紅拉山滇金絲猴自然保護區,至拉久西村附近再遇瀾滄江,“干熱河谷”再次出現。沿途發育較多滑坡構造階地(圖11),其下部為構造地貌,上部為滑坡堆積體,在階地抬升后,階地面與坡面的垂直距離變小,再次發生滑坡的概率減小,因此滑坡構造階地還是安全的。

圖11 瀾滄江畔滑坡構造階地

經過瀾滄江畔的曲孜卡鄉檢查站后,便進入了云南省德欽縣境內。山路蜿蜒,快進入縣城時天色已晚,只見兩側華燈初上,綿延不絕十余公里。科考隊按計劃夜宿于德欽縣城。

Day 7:2020年6月27日

路線:德欽縣—香格里拉市—麗江市(約360 km)

天氣:陰轉小雨轉多云

早餐前量測了各位科考隊員的血壓和血氧飽和度等生理指標,之后8點準時出發。離開德欽縣城,沿G214繼續前行,便逐漸進入金沙江流域。過白馬雪山系列隧道(大橋)、梅里雪山國家公園金沙江大灣、帕納海至香格里拉市午餐。香格里拉市原名“中甸縣”,為迪慶藏族自治州首府,香格里拉是迪慶藏語,意為“心中的日月”,其名稱源自英國作家詹姆斯·希爾頓的《消失的地平線》。餐桌上,史培軍老師介紹說,按照地形特征、自然條件和方言的不同,一般習慣上將藏區劃分為三大部分,人稱“法域衛藏,馬域安多,人域康巴”。衛藏,包括西藏自治區的拉薩市、日喀則市、山南市、林芝市、那曲市及阿里地區;安多,主要范圍為青海省的果洛藏族自治州、黃南藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州、海北藏族自治州,甘肅省的甘南藏族自治州和天祝藏族自治縣,四川省的阿壩藏族羌族自治州等地區;康巴,包括西藏自治區的昌都市、青海省的玉樹藏族自治州,四川省的甘孜藏族自治州和云南省的迪慶藏族自治州等。

在香格里拉市測了一個樣點后,我們沿G214繼續向麗江前行。經虎跳峽鎮、拉市海,在麗江市區拜訪了中國科學院玉龍雪山冰川與環境觀測研究站。站上老師向我們介紹了玉龍站的基本情況和玉龍雪山近些年冰雪變化情況,并播放了相關介紹影片。部分隊員就玉龍雪山地區氣候變化特點、玉龍站觀測體系等問題與站上老師進行交流討論,之后大家合影留念(圖12)。傍晚,部分隊員結伴游覽麗江古城(圖13),時值疫情初控,游人甚眾。當晚宿于麗江市區。

圖12 拜訪中國科學院玉龍雪山冰川與環境觀測研究站

圖13 麗江古城夜景

Day 8:2020年6月28日

路線:麗江市—劍川縣—洱源縣—大理市—彌渡縣—祥云縣—南華縣—楚雄市(約410 km)

天氣:晴

早上8點,告別秀美的麗江,我們向下一站進發,不斷南下,至此已然是亞熱帶的景觀了。逐漸進入“大理盆地-楚雄壩區”內部,除部分山頭外,周圍地勢落差較小,海拔維持在2000 m左右。沿途人口眾多,道路兩側的農業用地比例很高。史培軍老師告訴我們,沿途這一地區為西南地區的農牧交錯地帶,當地不僅種植水稻等農作物(圖14),還種植了大面積的中藥材、煙草等經濟作物,卷煙、醫藥、旅游等行業很有特色。

圖14 玉龍縣九河鄉附近的水稻田

由于道路兩側多為農田,沒有進行大樣方的測量。完成今天的采樣任務后,我們按照原定計劃夜宿于楚雄市區,晚飯后全體科考人員進行血壓和血氧飽和度測量,相關老師同學進行抽血和血樣處理分析。

Day 9:2020年6月29日

路線:楚雄市—昆明市(約150 km)

天氣:晴

早上八點,車隊離開楚雄,向著本次科考的最后一站——昆明進發。由于本次科考的大部分任務已經完成,這一路的海拔、地貌景觀等差別也不大,我們直接走高速,途中在兩個服務區測定了氧含量等數據。

10點左右到達昆明,科考隊進行短暫休息,之后于下午2點召開了本次科考的總結會(圖15)。會上,參加科考的各位老師同學先后發言,分別匯報了各自負責的具體工作情況及科考途中所見所聞與所思所想。最后,史培軍老師進行總結發言。他語重心長地說,綜合科學考察搭建了一個獨特的大平臺,為我們更進一步夯實專業基礎、加強不同學科間的互學互鑒提供了寶貴機會。在這一過程中,大家要以科學的精神、科學的態度及科學的工作,不斷地向相關領域的專家學者、老師同學請教學習、相互合作,不斷完善知識結構、激發創新創造。

圖15 科考總結會現場

史培軍老師說,這次科考我們走過了不同的地理單元(黃土高原、青藏高原、橫斷山區及云貴高原)和不同的河流流域(太平洋水系(長江和黃河)與印度洋水系(瀾滄江和怒江)),看到了不同的地貌類型(山地、丘陵及平原等),植被類型(森林、草原、荒漠及農田等)和土壤類型(栗鈣土、黑鈣土、褐土、風沙土、粗骨土、黃壤及紅黃壤等),沿途各處的土地利用類型(城鎮居民用地、工礦用地、道路用地、耕地、草地、林地、水域(濕地)及未利用土地等)和社會經濟發展水平(城市發達區、農牧交錯較發達區、農區(牧區)欠發達區及山區民族地區集中連片特困區等)各不相同。在全球氣候變化(尤其是青藏高原整體變暖)的背景下,作為地學、生物學及高原醫學為主的科考隊,我們需要重點關注冰雪融化、多年凍土退化、凍融侵蝕加劇、河川徑流增加、雪線/牧線上移、土壤碳儲量變化、生態系統服務變化、生物多樣性變化、災害風險增加及缺氧環境變化及其健康效應等對青藏高原自然環境、經濟社會發展等方面的深刻影響,爭取從不同的專業角度深入思考并提出適應(減緩)氣候變化、促進高原可持續發展的應對之策。

之后對返程安排和后續數據整理匯交等工作進行了部署和討論,本次科考就此圓滿結束。

三、“玉樹-那曲-阿里”及“西寧-甘南-成都”段科考日志

Day1:2020年7月23日

地點:西寧市

天氣:陰

7月21和22日,科考隊員們陸續抵達西寧。今日上午8點,參加科考的各位師生在青海師范大學城西校區科技樓測量了血壓、血氧飽和度和心率,并采集了第一組血樣。隨后將科考物資裝車。

下午3點,在青海師范大學城西校區田家炳書院二樓會議室召開本次科考動員會(圖16)。首先,各位隊員依次作了自我介紹。史培軍老師向大家介紹了“第二次青藏科考”項目和“生物地球化學循環與環境健康”專題的概況,并詳細說明了本次科考的具體安排。之后唐海萍、陳志和吳必虎三位老師分別對“青藏高原近地表大氣氧含量及植被調查”“缺氧環境對人畜健康的影響”“缺氧環境中便攜式供養技術對人體健康的防護作用”三個部分進行了詳細的介紹。最后,史培軍老師進行總結并就健康安全、行程安全和裝備安全向大家提出了具體要求和建議,并提出了“缺氧的時空格局及影響因素”“缺氧環境對短居人群的影響”“如何解決(或緩解)缺氧”等3個問題供大家思考。

圖16 科考動員會現場

Day2:2020年7月24日

路線:西寧市—湟源縣—共和縣—瑪多縣—玉樹市

天氣:晴

本次科考途徑地區海拔均較高,為了使隊員們盡快適應高原環境,絕大部分隊員乘車從西寧出發經湟源縣、共和縣、瑪多縣前往玉樹市。早上7點半,隊員們在賓館測定了第一組氧含量及溫濕壓數據后出發(圖17)。

圖17 科考隊準備出發

由于路程較長(約800 km),且6月份科考時也已獲取了“西寧-玉樹”段相關數據),沿途只在休息點進行了數據測量。部分隊員在吳必虎和文藝等老師的指導下,對便攜式吸氧儀進行了測試。本次科考中,供氧設備測試采用對照實驗的方式,一部分隊員佩戴便攜式吸氧儀,一部分隊員不佩戴,兩組隊員均按時記錄血氧飽和度、心率等指標。行車過程中,由于凍土的凍融作用,國道因熱脹冷縮而高低起伏,部分路段甚至一度出現“搓板路”。一路行駛,途經巴顏喀拉山埡口,晚上九點半抵達玉樹市區。

Day3:2020年7月25日

路線:玉樹市—雜多縣

天氣:晴

早晨八點半從賓館出發,在巴塘機場與史培軍老師一行會合,并在機場外測定一組氧含量、溫濕壓等數據。行進途中,史培軍老師介紹了當地的植被類型:地帶性植被屬于小嵩草高寒草甸,但由于海拔、地形等造成的局部水熱條件差異,該處植被由山腳至山頂呈高寒沼澤草甸-高寒草甸-高寒灌叢的梯度分布。沿途隨處可見凍融侵蝕作用對該地植被造成的破壞。

隨后過尕拉尕山埡口(實測海拔4493 m),沿G345至雜多縣。在上拉秀鄉,科考隊員采用拉樣線的方式測量了地表覆蓋度。在查乃拉卡山埡口,史培軍老師介紹了“禿頂山”,即山頂為裸巖,下部為草甸的高原山地景觀,這是由于當地雪線由原來的4500 m左右上移至約5500 m,低于5500 m的中低山地頂部因全球變暖導致積雪消融后成為裸巖,裸巖風化成裸礫或裸沙,遠遠望去仿佛禿頂,由此稱作“禿頂山”(圖18)。

圖18 查乃拉卡山埡口遠眺“禿頂山”

下午抵達雜多縣城,其建在扎曲河谷中,地貌可分為8層(圖19),上部4層由上至下依次為:冰雪消融后的裸露山頭,高山灌叢和草甸分布的山坡上部,重力作用、降水沖刷導致土壤和植被流失的山坡下部,以及高寒草甸分布的山腳。下部為扎曲的四級階地,其中第一級為河漫灘階地,二、三級為河流堆積階地,第四級是基巖組成的構造階地。隨后我們在縣城邊南側一處階地上調查了地表覆蓋,測量過程中發現當地過度放牧導致草場退化現象較為嚴重。

圖19 雜多縣城及其周邊地貌

今日所達最高海拔處為4750 m,大部分師生適應良好,只有一兩位同學出現了輕微的高原反應。

Day4:2020年7月26日

路程:雜多縣—聶榮縣—那曲市

早上7點半從雜多縣城出發,因G356還未建成,沿途路況較差,從查旦鄉附近至聶榮縣,沿途是400多公里的砂石路和土路,部分路段甚至“炮彈坑”密布,科考車隊行進緩慢。史培軍老師介紹,“炮彈坑”的形成與凍融作用有關:凍土地段冬季凍土結冰,形成一個個凍脹丘,而夏季融化后地面沉陷,形成一個個水坑,凍融作用對該地公路造成極大破壞。除了進行氧含量、土壤溫濕度等指標觀測外,沒有條件進行大范圍的地表覆蓋調查和植被調查。沿途穿過三江源國家公園(試點),此處植被條件較好,隨處可見高原湖泊(圖20)。這一路平均海拔超過4500 m,長時間顛簸,部分同學的高反癥狀逐漸加重,出現頭暈、惡心、食欲不振等情況。

圖20 三江源國家公園的湖泊

沿途瀾滄江水渾濁且呈現紅色,這是由于當地紅層堆積(圖21),在大小河流侵蝕作用下,大量的紅層碎屑隨河流而下。紅層形成一般需要適宜的地質與氣候條件:巖石風化作用強烈,可以提供豐富的物源,同時氧化作用強烈,形成了艷麗的紅色外觀,煞是好看。

圖21 高原上帶有侵蝕溝的紅層

歷經艱辛,車隊終于在凌晨1點多安全抵達那曲市區。人困馬乏,抽血后大家立馬洗漱休息。

Day5 :2020年7月27日

路線:那曲市—班戈縣—申扎縣—雙湖縣—尼瑪縣

天氣:晴

早上8點從酒店出發,前往尼瑪縣的路途中已不見前幾日嶙峋的高山,當地地形大多為較平坦的高原面及中低山地。史培軍老師根據沿途巖石的形態特征,為我們解釋了寒凍風化與干燥風化的差異性:寒凍風化的產物通常為四棱狀,這是由于拔蝕作用直接將巖塊拔起,因此巖塊棱角分明;而干燥風化的產物通常渾圓,這是由于在干燥氣候地區,強烈的物理風化作用下,巖石受磨蝕作用被逐漸打磨,呈渾圓狀。對巖石進行觀察可以發現,表面渾圓的巖石占大多數,說明當地以干燥風化為主。

途中突降大雨,甚至出現了冰雹(圖22)。暴雨初歇,國道兩邊的地面上升起一層薄霧,史培軍老師解釋這是高原和沙漠中常見的逆溫現象:一般情況下,大氣溫度隨高度增加而下降,但剛剛下雨過后,地表溫度驟降,距地表較近的空氣溫度高于地表溫度,在垂直方向上,氣流以下沉作用為主,同時,下雨后大氣中水汽達到飽和,易凝結形成霧。

圖22 科考隊員收集的冰雹

隨后車隊途經西藏最大的湖——色林錯(圖23)。彼時狂風大作,并伴有毛毛細雨,氣溫很低,科考隊員們在色林錯國家級自然保護區界碑附近測完氧含量等數據后合影留念(圖24),隨后繼續趕路至尼瑪縣。

圖23 色林錯

圖24 科考隊在色林錯國家級自然保護區界碑前合影

Day6:2020年7月28日

路線:尼瑪縣—改則縣

天氣:晴轉小雨轉晴

早晨8點從酒店出發,沿途的植被以高寒草原和荒漠草原為主,更顯荒涼,史培軍老師介紹說該地年平均降水量大約為150 mm,往西降水量更少。但即便如此,改則地區卻是中國最大的濕地之一,其總面積約50萬平方公里,約占青藏高原面積的五分之一。形成濕地的主要原因是當地分布廣泛的盆地于匯集上游的冰川融水(故大多湖泊為淡水湖),自上世紀90年代以來,包括改則地區在內的羌塘高原內部大部分湖泊持續擴張,盡管冰川融水增加對其有一定貢獻,但相關研究表明近些年來的降水增加是湖泊擴張的主因。在今后一段時期內,整體上這一地區的湖泊可能會進一步擴張。同時,從沿途觀察到的古湖岸線遺跡來看,仍有部分湖泊處于退縮狀態。

圖25 遠處唐古拉山連綿分布的冰川

阿索鄉海拔4850 m,地處荒漠干燥剝蝕高丘陵,降水少,草地退化嚴重,植被覆蓋度低。繼續西行,植被類型發生變化,由荒漠草原變成草原化荒漠,隨著海拔升高,再次轉為荒漠草原。

此外,在途中我們還觀察到了多種野生動物,包括藏羚羊(圖26)、普氏原羚、藏牦牛、藏野驢(圖27)、藏野馬等。晚上6點車隊抵達了改則縣城,晚上7點測量血壓及抽血,并對血樣進行了及時處置。

圖26 高原上成群的藏羚羊

圖27高原上成對的藏野驢

Day7:2020年7月29日

路線:改則縣—革吉縣—噶爾縣

天氣:晴

早晨6點,所有隊員完成血壓、血氧飽和度及心率等測量任務后在當地吃早餐,6:30準時出發前往噶爾縣。昨夜下了一整晚的雨,撲面而來的濕氣中帶著一絲絲寒意,一路沿317國道前行,6:50進行了今天第一組數據的測量,此時溫度很低,大約只有9℃,相對濕度高達60%。

沿途可以看到裸露基巖上覆被一層黑色的物質,學名叫”荒漠巖漆”,是荒漠化的重要標志,顏色要比東部更深,這是因為該地氣候干燥,基巖裸露,地下水上升蒸發后在巖石表面形成了紅棕色氧化鐵和黑色氧化錳薄膜,像涂抹了一層油漆似的(圖28)。史培軍老師介紹,此處景觀為草原化荒漠,該地降水可能已不足50 mm,植被大多是一年生草本或灌叢。

圖28 高原荒漠巖漆

在革吉縣去往噶爾縣的路上,我們測量了一個樣方的地表覆蓋(圖29),該地大多為沙質土壤,地表生有低矮灌叢,向西而行,則變為礫石,應是河水水位下降露出的河漫灘。此地有一處典型剖面,最上部為風沙沉積,上部為河相或者洪積穿插風沙沉積,下層為河湖相粘土堆積層,最下層是和凍脹丘同期形成的凍融褶皺(圖30),說明當時氣溫極低,粘土擠壓形成褶皺,應屬晚更新世。此處大約為一萬五千年以來的地層,中間的地層是全新世以后,氣候干濕交替形成的交替地層,可看出共有3個顏色較深的礪石層,代表全新世3個濕潤的時期,顏色較淺的地層則是干旱風沙堆積。最上層為年紋層(圖31)。

圖29 樣線法地表覆蓋調查

圖30 古凍融褶皺

圖31 年紋層(左)與河湖相/洪積相沉積(右)

Day 8:2020年7月30日

路線:噶爾縣—札達縣

天氣:晴

上午9點科考隊出發前往扎達縣。出噶爾縣城后,國道兩側植有防風固沙的當地鄉土種和部分外來引進樹種。史培軍老師介紹,北京師范大學也曾參與獅泉河流域治沙工程,其主要措施是把裸露的礫石灘修成礫石壟,并挖溝植樹,以抵御風沙。

過昆莎機場后,車隊逐漸進入山區(應為喜馬拉雅山脈與岡底斯山脈的交會處,也稱“山結”,途經最高處實測海拔5362 m)。山地坡面上有流水侵蝕作用形成的微地貌(圖32),史培軍老師解釋,這些侵蝕溝可細分為細溝、淺溝和切溝。這三者相互聯系,其中細溝為發育初期,一般分布在坡面上部,不匯水,平行分布;細溝進一步發育成為淺溝,相互交叉,具備匯水作用;最后流水侵蝕作用加劇,形成切溝,伴隨有下切侵蝕,形成“T字”陡坎,一般發生在坡面下部。

圖32 高原山地坡面上的細溝、淺溝、切溝

隨后,科考車隊沿山路盤旋而下一直直抵札達縣城,沿途經過規模宏大的土林地貌(圖33),史培軍老師介紹,土林主要由砂巖和泥巖組成,一般林狀為泥巖,下部平整的為砂巖,兩者通過差異分化形成土林,土林垂直節理較發育,與黃土相似。

圖33 札達土林地貌

在札達縣城用過午飯后,前往古格王朝遺址(圖34)。古格王國遺址位于西藏自治區阿里地區札達縣托林鎮以西18公里外的一座土山上,周邊視野開闊,河流谷底各種地貌類型盡收眼底。遺址各殿內望板及四壁上有彩繪壁畫,畫風自成一體,既承藏區藝術風格,又受近臨的尼泊爾、印度及中亞地區的影響,有較高的藝術及歷史價值,在西藏美術史上占有重要地位。

圖34 古格王朝遺址

下午,史培軍老師組織召開了此次科考上半程的總結會(圖35),各小組代表匯報了各自科考工作及數據情況。之后史培軍老師從對藏北高原的整體認識、高原生態屏障建設、高原隆升與季風氣候等方面進行總結,并希望各位師生從地理學、生態學、氣象學、地質學、醫學等多學科和交叉學科視角關注青藏高原缺氧環境及其人畜健康問題,加強對植被“隱域中的顯域、顯域中的隱域”這一特點的認識。便攜式供氧設備方面,后續可繼續對本次科考獲得的數據進行深入分析,重點針對儀器的安全性、穩定性、實用性、便攜性、適用性、美觀性,結合用戶(科考隊員)的反饋意見進行改進和優化。

圖35 “玉樹-那曲-阿里”段科考總結會

Day 9:2020年7月31日

路線:札達—阿里昆莎機場—拉薩貢嘎機場—西寧

天氣:陰轉晴

清晨5點,科考隊從賓館出發趕往昆莎機場。時夜雨初霽,云霧繚繞,視線受限,小心趕路,天色漸亮到達昆莎機場(圖36),科考隊員與車隊師傅道別,換乘兩趟航班后于下午6點左右抵達西寧。經過8天的科考,大部分隊員已經適應了高海拔缺氧環境,至西寧后,大家更是倍感輕松。

圖36 阿里昆莎機場返程

Day 10:2020年8月1日

地點:西寧市

天氣:晴

早上7點30分,科考隊員們在青海師范大學城西校區科技樓測量了血壓、心率和血氧飽和度等指標,并抽取了血樣。經過一夜休整,大部分隊員生理指標數據趨于平穩。與高海拔缺氧地區相比,血壓、心率數據明顯降低,血氧飽和度整體上升。缺氧環境對人體健康的影響,不僅表現在生理反應上,更體現在測量數據上。

之后大家回酒店處理數據,并補充了一些物資。

Day 11:2020年8月2日

地點:西寧市—同仁縣—夏河縣—合作市(約350km)

天氣:晴

清早,所有隊員在西寧市果洛大酒店集合,裝車的同時測了第一個點。7點半科考車隊準時出發,“西寧-甘南-成都”一線科考正式開始。車隊沿高速向合作市出發,在平安區古城回族鄉附近測得第二個點的溫濕壓等數據。高速兩旁出現黃土丘陵,其上分布有大量梯田(圖37)。

圖37 黃土丘陵上的梯田

隨后在阿岱收費站、科群收費站測點。當地為典型的農牧交錯區,循化縣穆斯林人口比例很高,可以看到較多的圓頂清真寺建筑。沿黃河前行,觀察到多處由地震引發的大型滑坡(圖38)。

圖38 黃河一側的滑坡景觀

隨后在瓜什則鄉附近(鄰近甘青交界)采集了大樣方(圖39)。進入甘南地區,沿途主要是山地草原景觀,幾乎全為草地,伴有少量灌木,植被蓋度較高。由于一路上主要在高速路上行進,測得的點較少,于4點半左右抵達了合作市區,照例在晚飯前進行了血壓、心率和血氧飽和度等指標的測量。

圖39 瓜什則鄉附近的大樣方

(坡下:嵩草、雜類草高寒草甸(左);坡中:金露梅灌叢草甸草原(右))

Day 12:2020年8月3日

地點:合作市—碌曲縣—紅原縣(約360 km)

天氣:陰轉晴

早飯前測量了血壓、心率和血氧飽和度,科考隊于8點準時出發趕往紅原縣。拜訪了位于合作市區的甘肅省高寒草甸與濕地生態系統野外科學觀測研究站(蘭州大學干旱農業生態系統國家重點實驗室高寒草地生態系統定位研究站),在站老師向我們介紹了研究站開展實驗研究的一些基本情況,之后合影留念(圖40)。

圖40 在甘肅省高寒草甸與濕地生態系統野外科學觀研究站合影

繼續前行,觀察到道路兩旁十分明顯的退耕還草工程實施的景觀痕跡(圖41)。史培軍老師向我們介紹:甘南草原原為灌叢草原,之前因為過度開墾幾乎被破壞殆盡,坡度低于15°的地區幾乎全部被開發,“退耕還草”政策實施后,草原才得以逐漸恢復。觀察發現,山坡坡腳處的植被顏色較淺,是退耕后新長出來的草,而坡頂處植被顏色深,是未開墾保留下來的灌叢草原。

圖41 夏河縣退耕還草后的景觀

天氣陰沉,草原上露水較重,隊員們在做大樣方時鞋子都被打濕了,但是大家都克服了困難,順利完成了任務。

考察中注意到一個現象:沿途所看到的河流大都是彎曲前進的,并且彎道多、彎度大,特別是一些小河。史培軍老師介紹,高原上有凍土層,河水下切侵蝕作用弱,因此無法形成較大的侵蝕溝,同時凍脹丘密布,細流無法沖出,只能繞著凍脹丘往前流動,因此曲流的彎度較大。

午后天氣放晴,科考隊進入了四川若爾蓋縣。若爾蓋縣的地形多為低山丘陵和高平原,高處植被為灌叢草原,低處為沼澤草原和草甸草原,這里的若爾蓋草原是我國三大濕地之一。但是如今因草原鼠害和過度放牧,若爾蓋草原的草場退化問題十分嚴重(圖42)。在阿西鎮做第二個大樣方時發現,草原上鼠洞的密度較大,并且羊群也較多。之后科考隊繼續前行,按計劃晚宿于紅原,晚飯前全體科考人員進行了血壓、心率和血氧測量,并采集了血樣。

圖42 若爾蓋草原

Day 13:2020年8月4日

地點:紅原縣—理縣—汶川縣—成都市(約500 km)

天氣:晴轉陰轉雨

早上7點大家在酒店餐廳測量了血壓、心率和血氧飽和度,8點從紅原縣城出發。沿途看到大量的以家庭、村社為單位的草原觀光旅游活動點。史培軍老師介紹,阿壩藏族羌族自治州經濟中,工業占比較小,主要為畜牧業,本地的草原觀光產業還比較原始落后。此外,沿途植被覆蓋度很高,長江、黃河分水嶺處(達格則山埡口)附近,出現森林草原。

越過達格則山埡口后科考隊正式離開高原面進入了橫斷山區,沿途相對地勢變大,寒凍侵蝕塑造的“饅頭山”消失,流水侵蝕地貌出現,河流彎曲度變小、階地出現,喬木明顯變多,出現針闊混交林(圖43)。途經梭磨河,植被條件變得更好,真正屬于森林草原。從紅原縣至此,海拔降低大約1000 m,我們依次經過了沼澤草原、灌叢草原、森林草原,明顯感受到了從高原面到橫斷山區地貌、植被等各方面的變化。

圖43 沿途的針闊混交林

出理縣后,觀察到“干熱河谷”景象:河谷處植被主要為草類,而山谷高處和谷底則喬木和灌木分布,其原因是河谷干熱,水分條件差,而山谷高處降水較多且有云霧補給,谷底為水分下滲且有河流補給。

在“V”形深切河谷中沿國道前行,道路兩側崩塌山體明顯增多(圖44),路邊被整體沖垮和掩埋的道路和橋梁等,處處體現出地震的巨大破壞力(圖45)。史培軍老師介紹,這些崩塌都是汶川地震及其余震造成的。隨后我們參觀了汶川映秀鎮漩口中學汶川地震遺址(圖46)。十幾年過去了,立足此處仍能切身感受到地震對當地人民生產生活造成的深切影響,同時也感嘆災區恢復重建的巨大成就。

圖44 國道旁地震引發的崩塌山體

圖45 被地震引發的崩塌掩埋的公路和大橋

圖46 汶川縣映秀鎮漩口中學遺址(當年震中位置)

由于沿途都是陡峭的山體,無法進行大樣方采集,科考隊臨時決定不在汶川多做停留,直接奔赴成都。時值八月,正是四川盆地的雨季,車隊在去往成都的高速上遭遇暴雨,至晚上8點終于順利入住賓館。

Day 14:2020年8月5日

地點:成都市—都江堰市—成都市

天氣:陰轉大雨轉晴

早上8點,科考隊出發前往都江堰。都江堰樞紐位于岷江中游,地處岷江由山谷河道進入成都沖積平原的咽喉之處,是蜀郡太守李冰父子在前人基礎上組織修建的集防洪、灌溉、航運為一體的大型綜合水利工程。都江堰工程中核心的3個部分分別是魚嘴、飛沙堰和寶瓶口。作為第一道屏障,魚嘴起第一級分水排沙作用,其將岷江分成內、外二江,內江為引水河道,將部分岷江水引入地勢較高的寶瓶口,外江為泄洪排沙河道。在魚嘴的作用下,洪水期內江引40%的“清水”,60%的河水和大量泥沙進人外江;而在枯水期,內江則引60%的江水,以滿足下游灌區用水——即為“魚嘴四六分水”原則。飛沙堰處于彎道河流,此處會形成彎道環流現象:清澈的表層流進入內江,渾濁的底層流帶入外江。寶瓶口作為最后一道關卡,其最重要的作用為“引清排渾”。岷江水滾滾而下,較清澈的表層流流向凹岸(寶瓶口),渾濁的底層流流向凸岸(飛沙堰),寶瓶口正對表層流流向,為“正面引水”的姿態。都江堰水利工程是世界上“適度改造自然”、除害興利并舉的典范。

圖47 寶瓶口與離堆

圖48 遠眺都江堰

參觀了古人智慧和創造之作,隊員們一起乘車返回酒店,參加2點半史培軍老師組織召開的下半程科考的總結會(圖49)。會上,各位老師和同學根據本次科考中自己所負責的具體工作,就科考收獲、感想與體會以及科考中遇到的問題一一進行了匯報。最后,史培軍老師總結發言并提出了5大問題,并希望各位老師同學們在日后學習工作中認真思考并盡可能地解決這些問題,即:青藏高原和橫斷山區的差別,青藏高原和黃土高原的關系,青藏高原的高原地帶性、隆升效應與季風氣候,判斷地理要素時空差異性的標準及其檢驗,地理學制圖的區域性與非區域性。

至此,本次科考圓滿結束。

圖49 “西寧-甘南-成都”段科考總結會現場

致謝:

本次科考活動得到了“第二次青藏科考”隊長辦公室、“人類活動與生存環境安全”任務辦公室,青海省科考辦、西藏自治區科考辦以及云南省、甘肅省、四川省相關單位的大力支持與幫助,在此一并謹致謝忱!

文、圖:科考隊全體隊員,胡小康、楊雯倩、楊合儀、李佳桐和陳彥強整理修改

審核:史培軍、唐海萍、馬永貴、陳志、文藝