川藏軺征,探尋地震風險活動斷裂與地震災害專題川藏鐵路沿線聯合考察紀實

前言:規劃川藏鐵路東起四川盆地成都平原,西至青藏高原拉薩河谷,跨越橫斷山脈。其中,成都-雅安以及林芝-拉薩段地形相對平坦,雅安至林芝段則是由無數縱橫交錯的峽谷、河谷所組成的巨大山原。川藏鐵路雅安-林芝段由于印度板塊與歐亞板塊碰撞,發生了強烈的變形和抬升,山脈水系逐漸形成,構造活動強烈,活動斷裂帶發育,地震強度大、頻次高,這一特殊的地質狀況給川藏鐵路的規劃及建設帶來前所未有的挑戰。

規劃川藏鐵路及交通廊道的斷裂活動考察與地震災害風險評估是第二次青藏高原綜合科學考察研究項目活動斷裂與地震災害專題2020年的主要任務。為科學評估規劃川藏鐵路沿線斷裂活動習性與地震風險,為川藏鐵路規劃和建設提供科學和技術支持,專題于2020年7月16日-29日組織了由中山大學、蘭州大學、桂林理工大學、中國地震局蘭州地震研究所、中國科學院地球環境研究所5家單位聯合科學考察隊,開展了“川藏鐵路沿線主要斷裂活動習性和地震災害”的綜合野外考察。本次綜合考察由活動斷裂與地震災害專題負責人中山大學鄭文俊教授任考察分隊長,蘭州大學袁道陽教授、桂林理工大學陳立春教授任副分隊長(并兼任技術負責人),專題骨干成員、研究生及后勤保障人員等共30余人參加了本次綜合考察。

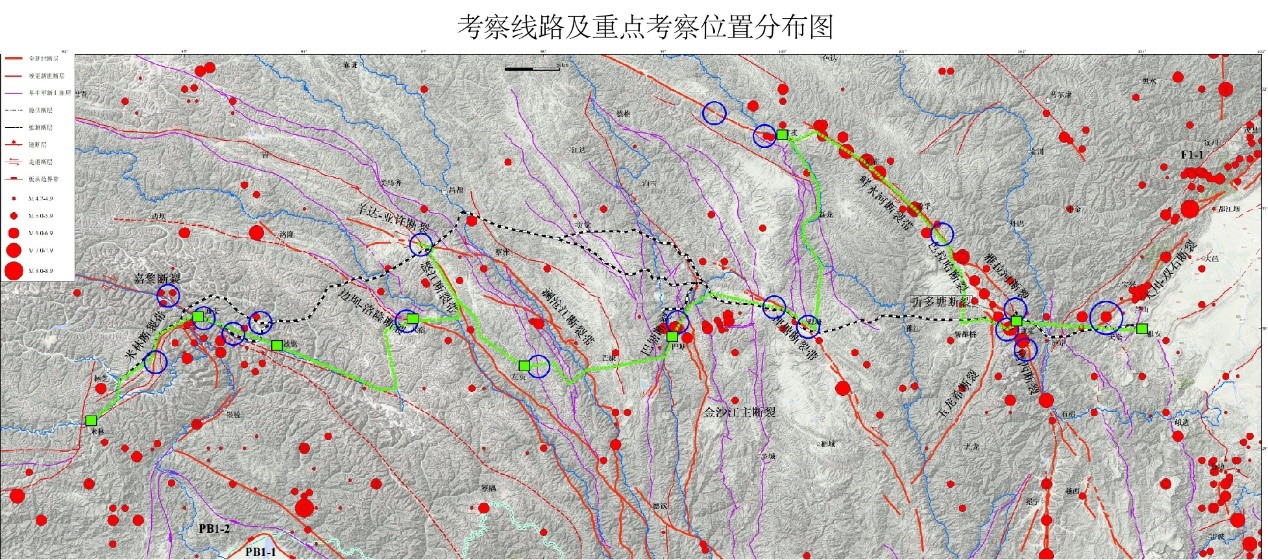

圖1 考察線路(綠色)及重點考察位置(藍圈)分布圖

考察隊從天府之國成都一路向西,扎進茫茫原野之中,橫跨磅礴三江,歷經風霜雨雪與炎炎烈日四季變化,耗時近半月,考察了涉及川藏鐵路穿過雅安-林芝段未來可能突發地表位錯的主要活動斷裂,包括龍門山斷裂帶、鮮水河斷裂帶、甘孜-玉樹斷裂帶、理塘斷裂帶、巴塘斷裂、瀾滄江斷裂帶、怒江斷裂帶、邊壩-洛隆斷裂帶、嘉黎斷裂帶、米林斷裂等一系列斷裂。在綜合室內工作和前人研究的基礎上進行野外實地聯合考察與研討,并對重點地段開展測量、采樣,提出新的研究方案和計劃,以確定其最新的活動性特征、地震風險以及與其它類型災害的關聯等對川藏鐵路的影響。

西藏天門何處在,雨城雅安思君來

7月18日,中山大學、桂林理工大學和中科院地環所的科考隊員在四川省雅安市集合完畢。雅安以西為青藏高原,以東為四川盆地,正好位于夏季風的迎風坡,受地形抬升作用,易形成降水,故又稱雨城,本次科考即在雅安的細雨中正式開始。鄭文俊教授和陳立春教授共同介紹了本次考察的路線、計劃和要求,強調了高原工作的安全問題,確保每位成員都了解高原工作的復雜性。隨后科考隊與川藏鐵路相關建設和設計單位對鮮水河斷裂雅拉河斷段、磨西段的展布、活動性及相關工程地質問題進行現場考察和研討,并為川藏鐵路地質勘察現場和工程地質鉆井施工提供了咨詢和建議(圖2)。

圖2 a 雅安出發前合影;b 鄭文俊教授介紹路線;c 科考隊與川藏鐵路相關建設和設計單位在鮮水河斷裂雅拉河段考察與研討;d 川藏鐵路地質勘察現場開展技術咨詢

橫斷山險阻來去,鮮水河邊論古今

7月19日至21日,考察隊由雅安經康定至爐霍、甘孜等地重點考察了鮮水河斷裂帶。鮮水河斷裂帶是川藏鐵路穿越的活動性較強的板塊邊界斷裂,考察隊對該斷裂的幾何展布特征進行了實地踏勘與討論,耗時3天共考察了12個野外典型點,涵蓋了鮮水河斷裂帶的各段及分支斷裂(摩西段、折多塘段、色拉哈段、雅拉河段、乾寧段、道孚段、爐霍段)。重點考察了1955年康定地震和1973年爐霍地震形成的地表破裂現象和特征,同時對鮮水河斷裂典型活動段:龍燈村的反向斷層陡坎和尤斯村的斷層破裂帶和斷層陡坎等進行了現場考察(圖3),重點對斷裂詳細的空間展布、最新活動和未來百年可能產生的同震位錯量進行了現場考察和討論。考察隊于7月19日與由蘭州大學、中國地震局蘭州地震研究所組成的另一科考分隊匯合,共同對與鮮水河斷裂帶北西端交匯的甘孜-玉樹斷裂進行了現場考察。

圖3 a 在鮮水河斷裂折多塘段現場考察斷錯地貌特征; b 1973年爐霍7.6級地震紀念碑;

c 爐霍縣城附近斷錯地貌與1973年爐霍地震地表破裂;d 鮮水河斷裂龍燈鄉附近斷層槽谷

地震痕跡今猶在,但需慧眼而辨之

7月22至23日,考察隊又馬不停蹄地對理塘斷裂及巴塘斷裂帶進行了考察。理塘斷裂是1948年理塘7.3級地震的發震斷裂,考察隊在理塘盆地內調查和現場研討了理塘斷裂的幾何學特征和最新的地表位錯情況(圖4),排除了盆地內階地陡坎對斷層陡坎識別的影響,明確了理塘盆地內的擠壓鼓包可能不是1948年理塘7.3級一次地震形成的,可能為先存鼓包基礎上疊加而形成。在318國道巴塘地區考察的尼增斷層剖面說明巴塘斷裂目前仍在活動。

圖4 a、b為1948年理塘7.3級地震地表破裂帶;c、d為巴塘斷裂尼增剖面

三江雪浪瀉千里,砂礫堰塞藏萬年

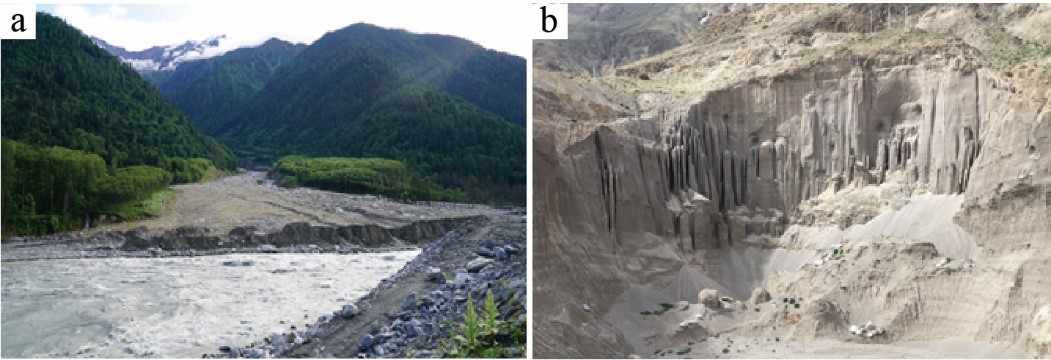

7月24至26日,考察隊由左貢經八宿、通麥等地最終抵達林芝,考察工作也接近尾聲。左貢至林芝段山高谷深、巨流密布,金沙江、瀾滄江、怒江三江并流,構造活動劇烈,考察隊沿途對怒江斷裂帶邦達段與羊達-亞許段、八宿縣變電站旁邊壩-洛隆斷裂剖面、古鄉斷層剖面以及嘉黎斷裂的多個剖面及地貌點進行了考察,認為目前這些斷裂現今仍在強烈活動,并伴隨有泥石流、滑坡、崩塌等地質災害的鏈生效應(圖5),在鐵路建設過程中需重點防范。

圖5 a 泥石流淹沒河岸;b 早期堰塞湖形成的沉積

千山之巔,萬水之源,秀嶺流云,勝似天堂。海拔的上升雖延緩了考察隊的腳步,卻阻擋不了考察隊向高原進發的決心。經過對川藏鐵路川西和藏東南地區約30余個典型點的系統勘察,考察隊復核了斷裂的幾何學特征,進一步考察了存在爭議的斷裂,明確了深入開展工作的目標和位置,并提出了斷裂活動習性與評估地震風險性重點和思路,同時在考察過程中為青藏鐵路建設提供技術咨詢。

此次考察過程中,考察隊單程超過3000公里的路程。因恰逢雨季,沿途碰到多處滑坡沖斷道路的情況;也因道路維修限行,經歷了多次塌方、崩塌、滑坡引起的堵車;還見識了天路十八彎、七十二拐的驚險……雖身在高原,但隊員們都飽含對野外考察的熱情,即使身體略有不適,但都被考察過程的收獲和新發現沖淡。最終,科考隊安全圓滿地完成了此次考察任務,綜合考察結束后,各單位考察分隊分赴高原不同位置繼續開展深入調查和研究工作。

圖6考察剪影

致謝丨本次科考由第二次青藏高原綜合科學考察研究項目資助

來源丨中山大學地球科學與工程學院第二次青藏高原綜合科學考察研究小組

圖文丨劉炳旭、王孟豪、彭慧、唐清

初審丨鄭文俊、周宇、吳傳勇、李志剛