144.79米!第二次青藏科考獲青藏高原湖泊最長巖芯

8月3日下午,任務(wù)二湖泊演變與氣候變化專題中科院青藏高原所朱立平研究團(tuán)隊首次在青藏高原納木錯中心湖區(qū)近百米水下成功獲取144.79米巖芯,鉆探深度達(dá)153.44米,有望重建近15萬年連續(xù)氣候環(huán)境記錄。

此前,我國高原湖泊最大鉆探深度為114.9米,本次納木錯巖芯成功鉆取是我國湖泊巖芯鉆探首次達(dá)到150米級別。

地處青藏高原腹地的納木錯湖面海拔約4730米,在此區(qū)域開展巖芯鉆取工作,天氣是最大的挑戰(zhàn)。鉆探工作自2019年7月1日正式啟動,鉆取近20米巖芯,由于天氣技術(shù)等多種原因被迫暫停。

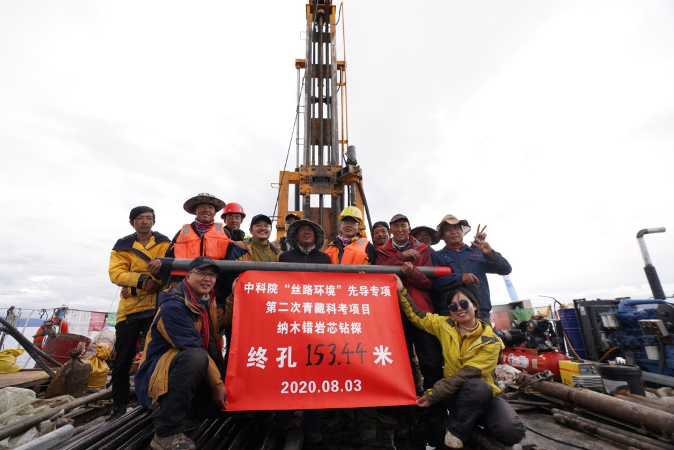

2020年7月1日,鉆探工作再次啟動,研究團(tuán)隊聯(lián)合鉆探公司進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),面對納木錯水深浪大的環(huán)境,逐一解決了水上鉆探平臺不穩(wěn)定、套管難固定等關(guān)鍵技術(shù)難題。通過4個200多公斤的加重錨和卷揚機(jī)拉緊錨繩,最終將81平方米的大型鉆探平臺在湖面牢牢固定。2020年8月3日下午18點45分,本次納木錯鉆探成功完成既定目標(biāo),表明我國已經(jīng)能夠利用自主研發(fā)技術(shù)在深水區(qū)域獲得長尺度、高取芯率的湖泊巖芯。

納木錯鉆探項目負(fù)責(zé)人、中科院青藏高原所王君波研究員介紹,第二次青藏科考啟動以來,我們以納木錯、色林錯等藏北高原的深水大湖為主要研究區(qū)域,依托納木錯站,取得了大量第一手湖泊觀測資料,開展了亞洲水塔水資源變化及對氣候變化的響應(yīng)、氣候變化背景下亞洲水塔變化趨勢及古環(huán)境變化等觀測和研究,其中本次納木錯長巖芯鉆探是我們的重點攻關(guān)課題。

朱立平研究員表示,本次144.79米巖芯的成功獲取,為實施國際大陸科學(xué)鉆探計劃(ICDP)積累了成功經(jīng)驗,不僅從技術(shù)上提高了鉆探水平,為今后高水平研究奠定了基礎(chǔ),提高了中國科學(xué)家在合作項目中的話語權(quán)。

據(jù)介紹,本研究受中科院“絲路環(huán)境”A類先導(dǎo)專項和第二次青藏科考共同支持,旨在通過湖泊巖芯指標(biāo)重建末次間冰期以來氣候旋回及特征事件,對理解長時間尺度下西風(fēng)-季風(fēng)協(xié)同作用具有重要意義。

中科院納木錯多圈層綜合觀測研究站是第二次青藏科考“兩江兩湖”區(qū)域重要的科考基地。該觀測研究站已對納木錯持續(xù)開展15年觀測研究,在此基礎(chǔ)上,中科院青藏高原所湖泊與環(huán)境變化團(tuán)隊聯(lián)合德國等多國科學(xué)家共同申請的納木錯ICDP項目于2020年6月正式獲批,該項目計劃在納木錯鉆取5個點位共計2250米長的沉積物(其中單孔設(shè)計最深為700m),用于研究過去一百萬年以來第三極地區(qū)的氣候環(huán)境狀況。

8月3日,我國科學(xué)家成功在青藏高原湖泊鉆取最長巖芯(鉆探深度達(dá)153.44米)

納木錯中心湖區(qū)水上鉆探平臺