青藏高原大型湖泊蒸發量空間分布及其水資源總量估算研究最新進展

2020 年6 月26日,第二次青藏高原綜合科學考察研究(簡稱“第二次青藏科考”)“西風-季風協同作用及其影響”任務“地氣相互作用及其氣候效應”專題的中國科學院青藏高原研究所馬耀明研究團隊在國際著名學術期刊《科學—進展》(Science Advances)上發表了關于青藏高原大型湖泊蒸發量空間分布及其水資源總量估算的最新研究成果,本研究獲得第二次青藏科考和中國科學院戰略性先導科技專項“泛第三極環境變化與綠色絲綢之路建設”等項目的資助。

青藏高原被稱作“亞洲水塔”,高原面上分布著數量眾多的高海拔內陸湖泊群。由于青藏高原湖泊湖-氣相互作用觀測較少,以往研究針對同一湖泊采用不同研究方法得到的湖泊蒸發量結果差異明顯,并且青藏高原湖泊蒸發量的空間分布及其蒸發水資源總量仍未可知。

研究團隊結合MODIS衛星遙感資料、中國氣象驅動數據集(CMFD)資料、青藏高原觀測研究平臺(TORP)觀測資料得到了青藏高原75個大型湖泊冰物候、湖泊蒸發量空間分布以及湖泊蒸發水資源總量。結果表明,青藏高原湖泊蒸發水資源總量為每年51.7±2.1Gt,其中75個大型湖泊的蒸發水資源總量為每年29.4±1.2Gt。

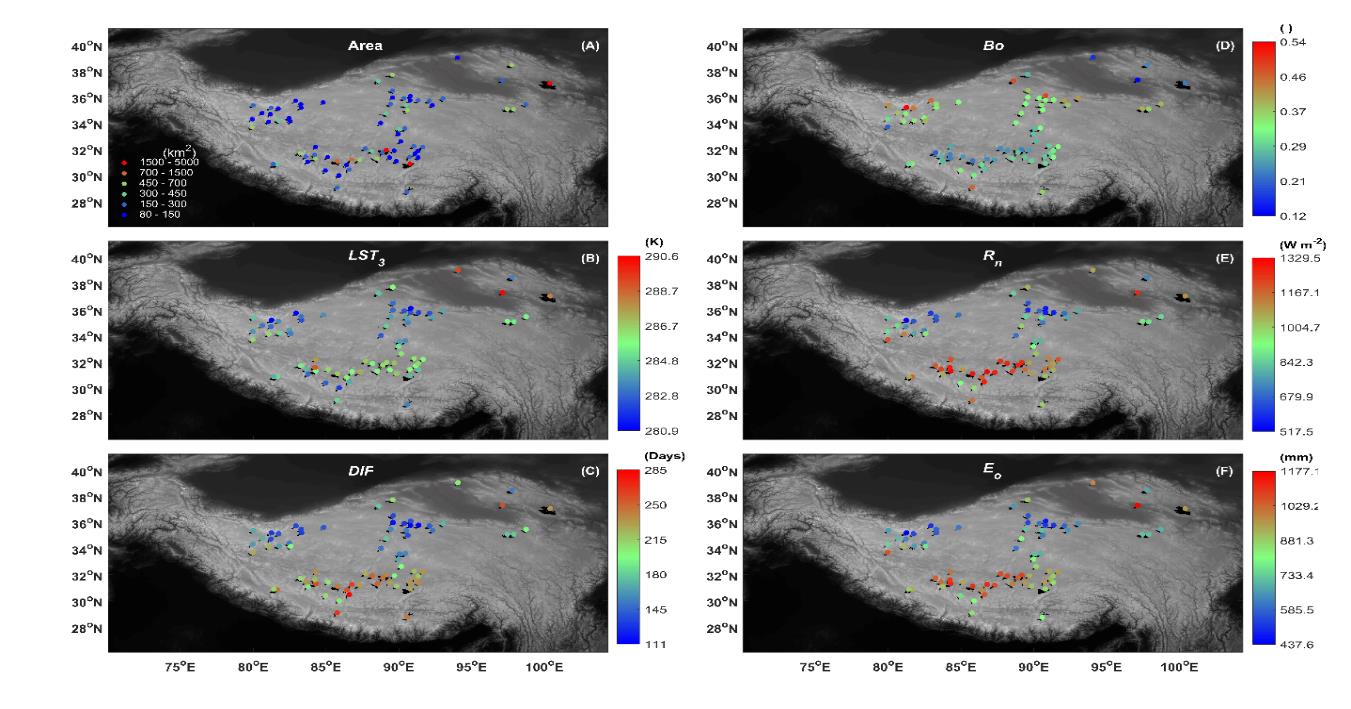

圖1青藏高原75個大型湖泊 (A)湖泊面積; (B)湖表溫度;(C)非結冰期長度;(D)波文比;(E)凈輻射通量;(F)蒸發量的空間分布。

該研究基于青藏高原湖泊湖氣相互作用的渦動相關觀測,簡化估算了湖泊冬季冰面升華水資源量,發現其約占湖泊年蒸發水資源量的12.3-23.5%;研究得到的湖氣界面波文比及湖泊蒸發量與觀測結果顯示出較好的一致性,并發現湖泊湖表溫度、非結冰期長度、波文比、凈輻射通量和蒸發量呈現顯著的空間分布差異:青藏高原南部湖泊(北緯31°附近)的非結冰期長度和湖泊蒸發量顯著高于北部湖泊(北緯35°附近)。研究論文結果不僅可以有效減小湖泊蒸發引起的高海拔大型湖泊水量平衡研究的不確定性,而且研究方法在世界其他地區的雙季對流湖泊的湖面蒸發估算中具有很好的應用前景。

原文鏈接:https://doi.org/10.1126/sciadv.aay8558