流體成分限定藏北榮那斑巖成礦系統中斑巖到淺成低溫流體的轉變過程

斑巖成礦系統為全球提供了近75%的Cu和20%的Au,是重要的Cu和Au的金屬來源。斑巖型成礦系統不僅僅包含了斑巖型礦床,還包括在空間上和成因上與之相關的淺成低溫熱液礦床、矽卡巖礦床等。尤其是高硫化型淺成低溫熱液礦床與斑巖型礦床存在成因聯系、且空間上相近常互為找礦標志,因此查明兩者之間的內在成因聯系對于完善斑巖成礦系統的成礦理論及指導相關找礦勘查有重要意義。然而,受限于同時發育這兩套體系的套合礦床實例較少,盡管前人已經證實了斑巖礦床與高硫化型淺成低溫熱液礦床流體的同源性,但對流體如何從斑巖體系轉變到淺成低溫熱液體系的過程尚不清晰,例如大量天水的加入對流體轉變過程是否必需、空間上高硫型礦化對斑巖型礦化的疊加是否存在對應的流體成分變化等。

針對上述科學問題,中國科學院地質與地球物理研究所張夏楠博士(現就職于東華理工大學)、李光明副研究員、秦克章研究員及合作者,對藏北多龍礦集區內榮那超大型斑巖—高硫化型淺成低溫熱液Cu(-Au)礦床(又稱鐵格隆南礦床,Cu儲量超過1000萬噸)中斑巖體系與高硫體系的流體包裹體開展了系統的巖相學、顯微測溫和LA-ICP-MS成分測試,結合蝕變礦物的H-O同位素,探討了該礦床的流體演化過程,取得如下主要認識:

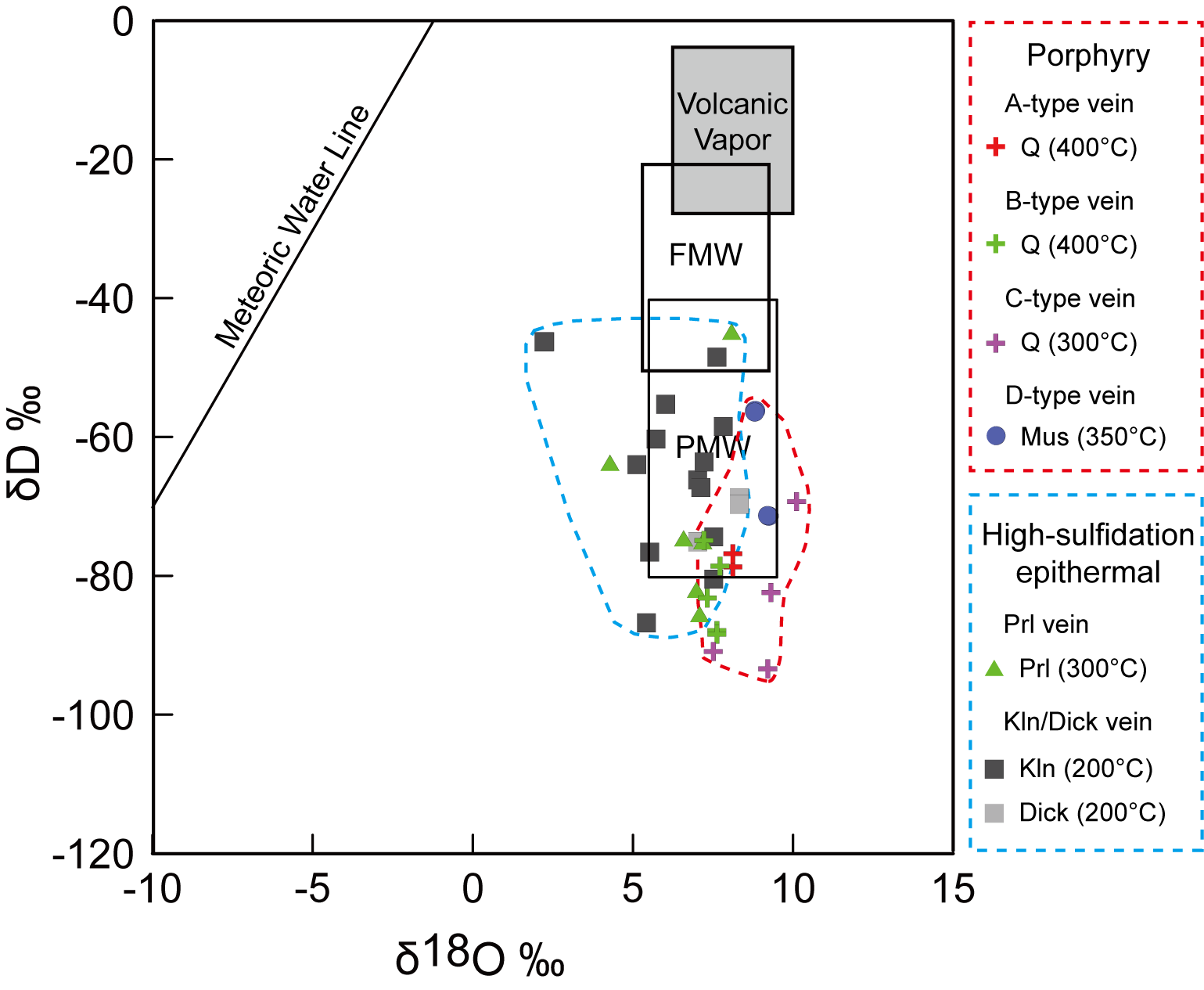

(1)榮那礦床從斑巖到淺成低溫熱液體系,流體來源均以巖漿水為主(圖2);

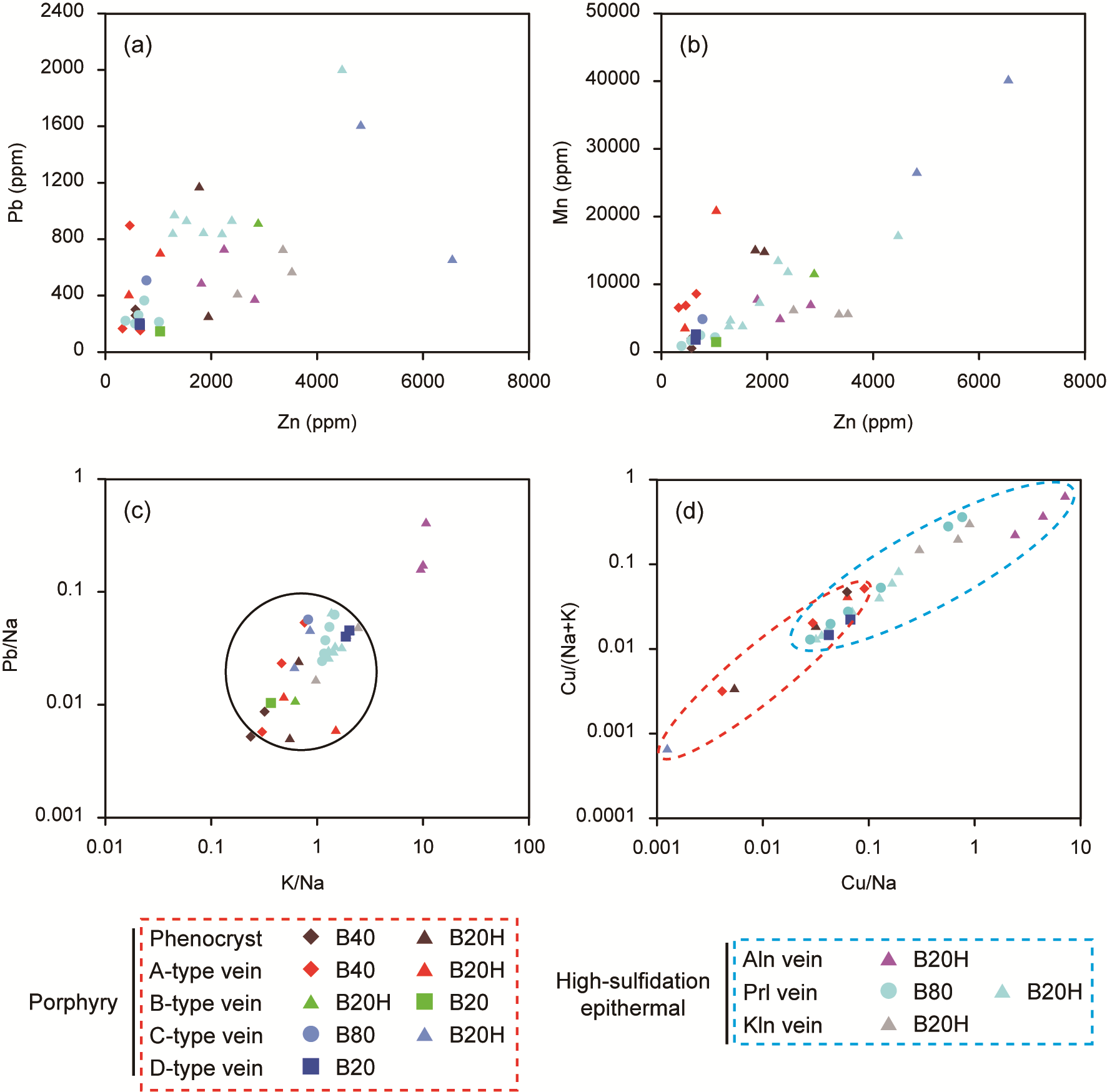

(2)高硫體系Cu礦化可能與斑巖體系Cu礦物的溶解再沉淀有關(圖3d:高硫體系中流體的Cu含量明顯偏高);

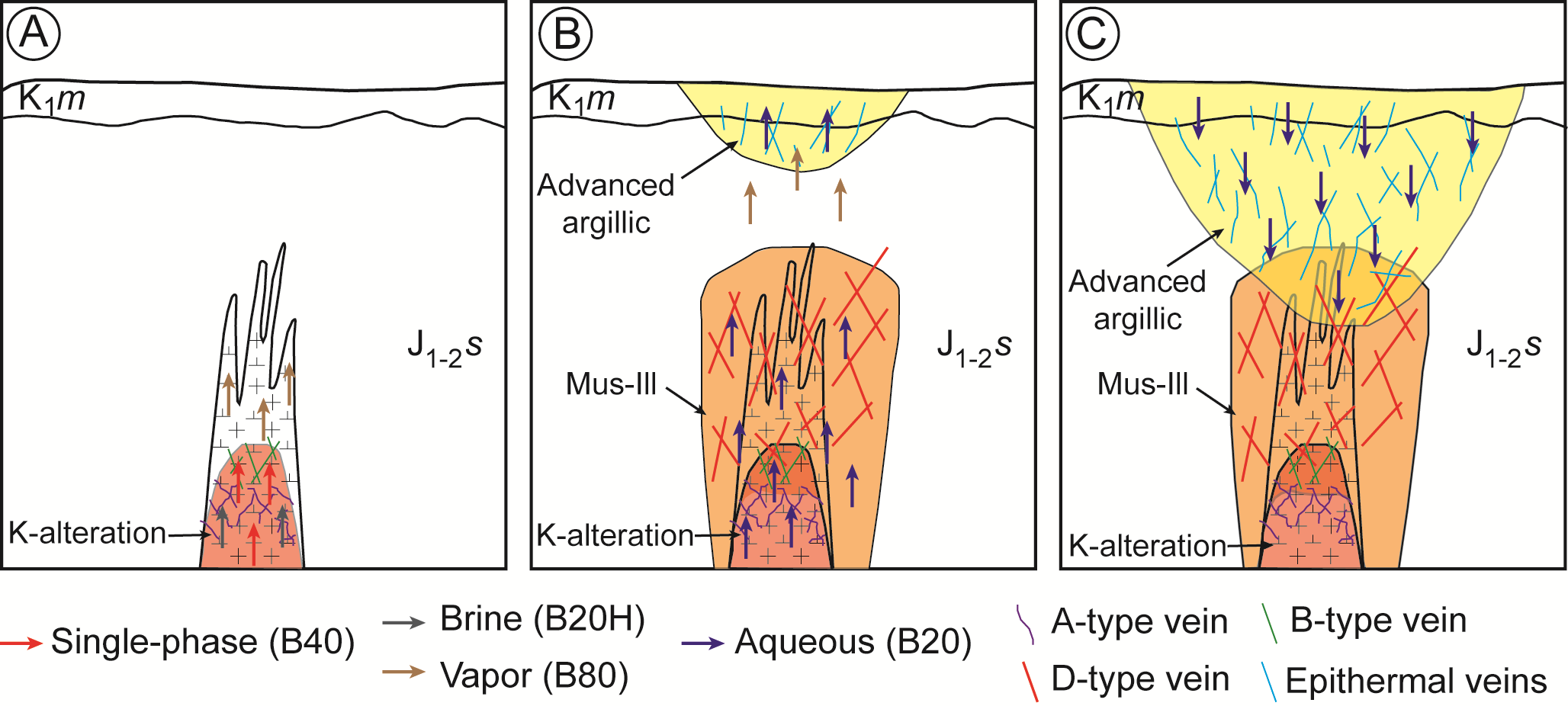

(3)蒸汽相流體冷凝并從上向下發生淋濾,形成了高硫型蝕變與礦化,疊加在斑巖體系之上(圖4);

(4)榮那礦床的遠端流體富Zn(圖3a,b:處于榮那礦床邊部的含綠泥石脈系中的流體Zn含量明顯較高),雖在該礦床外圍未見Zn礦化,但這與在其他斑巖成礦系統中Zn礦化分布在遠端的現象相吻合(如Bingham、Mineral Park、Butte等)。

該研究的意義不僅在于加深了對斑巖成礦系統中從斑巖到淺成低溫體系流體轉變過程的認識,通過流體成分驗證了在高硫體系疊加斑巖體系過程中金屬的淋濾和再富集,同時發現了流體包裹體成分與熱液體系中普遍存在的成礦元素空間分布、礦物的溶解再沉淀之間的對應關系,這為在其他熱液礦床中開展相關研究提供了可參考和借鑒的依據。

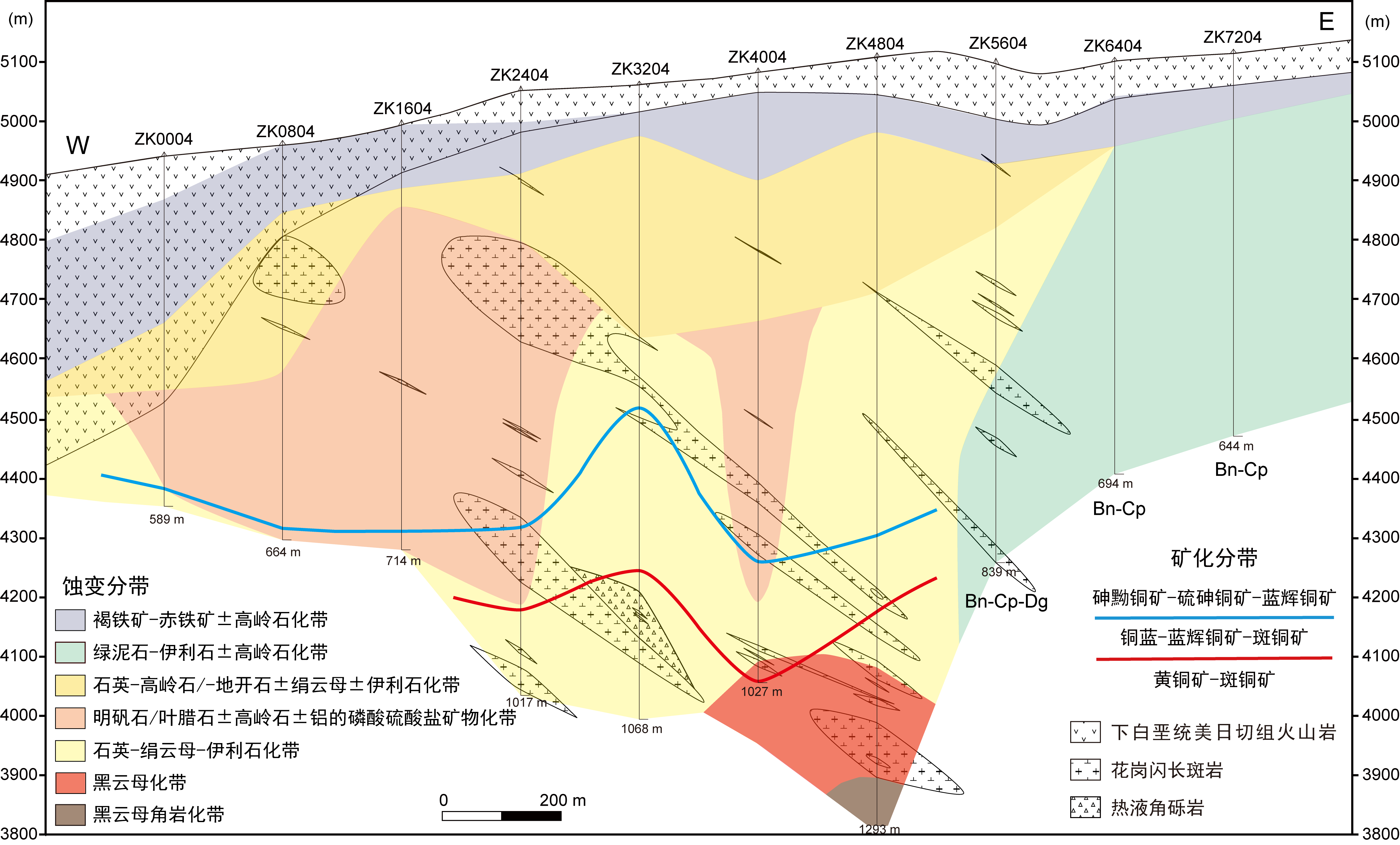

圖1 榮那礦床04號勘探線地質、蝕變分帶、礦化分帶剖面圖

榮那礦床的熱液蝕變具有兩階段特征:1)與斑巖型礦化有關的黑云母化、石英-伊利石±絹云母化、綠泥石-伊利石化(深部與邊部);以及2)特征的高級泥化蝕變,包括明礬石、葉臘石、鋁的磷酸硫酸鹽礦物等(淺部)。含銅礦物的分布大致與蝕變分帶相對應,深部主要是黃銅礦-斑銅礦,而過渡帶以銅藍-藍輝銅礦-斑銅礦為特征,礦床上部主要為砷黝銅礦-硫砷銅礦-藍輝銅礦。

圖2 榮那礦床流體H-O同位素組成

圖3 榮那礦床LA-ICP-MS流體包裹體成分投圖

圖4 榮那礦床熱液體系演化示意圖

本研究得到了第二次青藏高原綜合科學考察研究(2019QZKK0806)和國家自然科學基金委面上項目(41472074、41672091)的共同資助。文章信息如下:

Zhang, X.-N.*, Li, G.-M.*, Qin, K.-Z., Lehmann, B., Li, J.-X., Zhao, J.-X., 2020. Porphyry to epithermal transition at the Rongna Cu-(Au) deposit, Tibet: Insights from H-O isotopes and fluid inclusion analysis. Ore Geology Reviews 123, 103585.