第二次青藏高原綜合科學考察研究——敢問路在何方?

人類對于未知總是抱有無窮的興趣:

就像小行星是否撞擊過地球?

埃及金字塔是怎么建成的?

“黑洞”到底長什么樣?

馬航MH370到底去了哪里?

世界上先有雞還是先有蛋?

青藏高原?

除了南極和北極,地球上還有一個神秘無比的第三極——青藏高原,那里晴空萬里、陽光明媚、萬物生長;那里狂風凜冽、暴雪紛飛、天寒地凍!對于每一個地球人來說,“青、藏、高、原”這個字眼滿滿都是神秘。

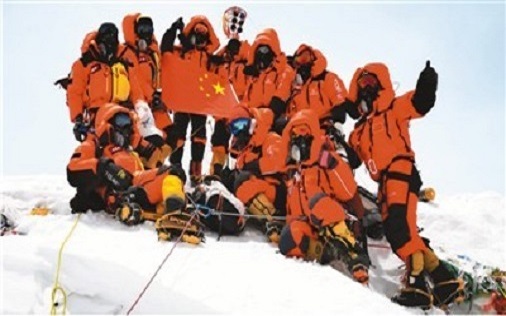

就在2020年5月27日,珠峰高程測量登山隊圓滿完成測量任務!

(圖片來自人民網,2020)

滄海桑田,謂世事之多變。

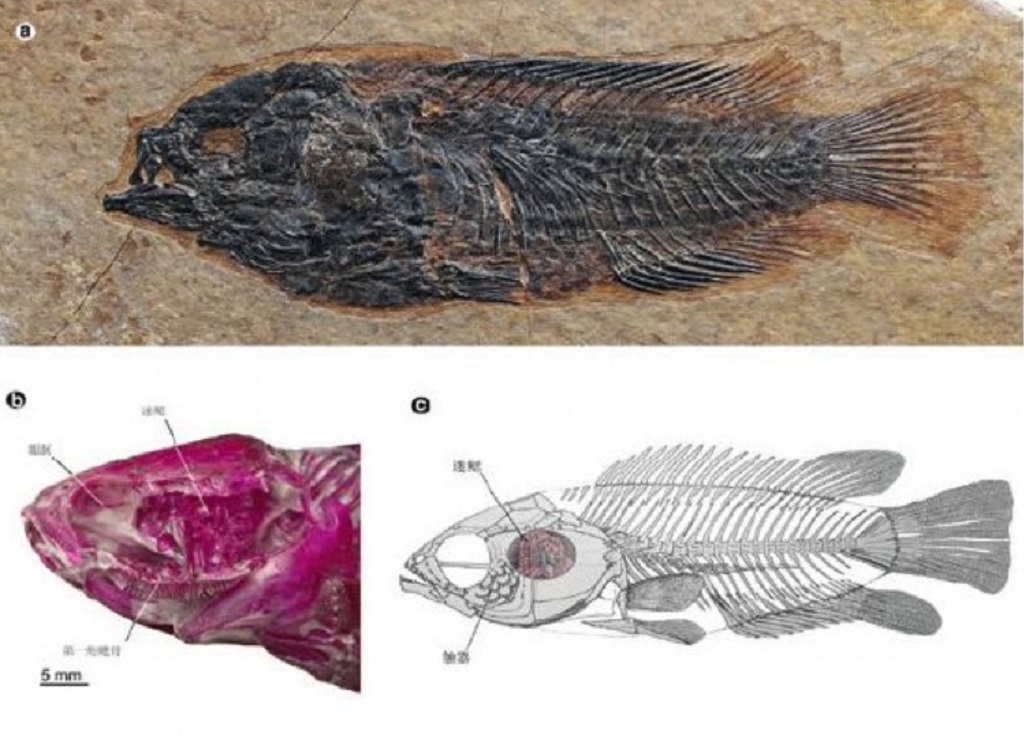

被譽為世界屋脊的青藏高原,幾億年前也只是一片汪洋。

青藏高原上的攀鱸化石(周浙昆,2017)

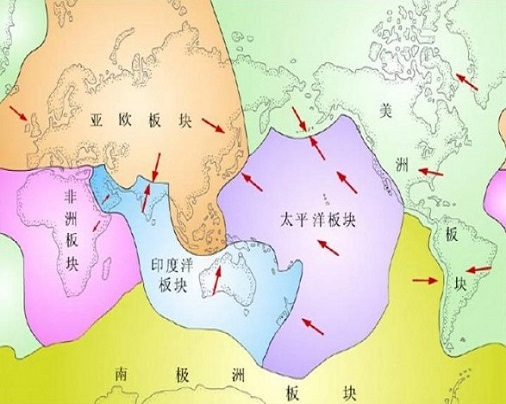

德國科學家魏格納曾提出“大陸漂移學說”。

通俗來講,就是地球表面并不像雞蛋殼那樣光滑,而像是拼接不太好的足球,每個塊體之間總會被扯遠或者被擠壓接近。

(圖片來自360搜索)

約6500萬年前,地球表面其中的印度板塊與歐亞板塊發生劇烈碰撞,青藏高原在碰撞中逐漸聳立起來,至今,仍在不斷向上增長。

(圖片來自123RF)

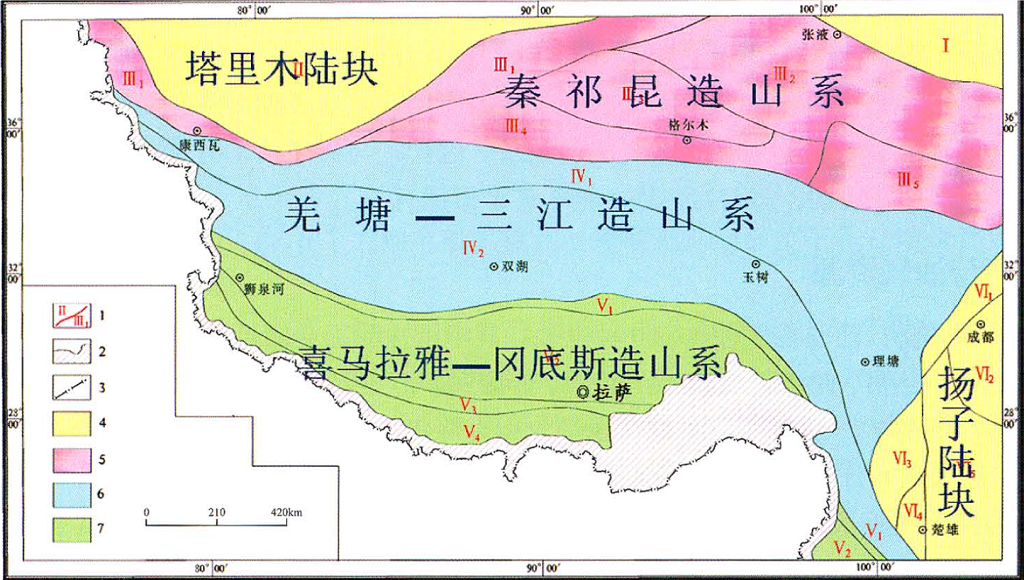

青藏高原內部總體地勢比較平坦,平均海拔約4500~5000m。高原周緣被大型山系環繞,主要由三大造山系和兩大陸塊組成,高原內部分布著著名的巴顏喀拉山、可可西里山、唐古拉山等山脈。

(圖片來自潘桂堂,2009)

第二次青藏科考

“一條條巨龍 翻山越嶺

為雪域高原 送來安康

那是一條 神奇的天路

帶我們走進 人間天堂……”

青藏鐵路線上,一條巨龍正由拉薩向西寧駛進,途徑冰雪覆蓋的昆侖山

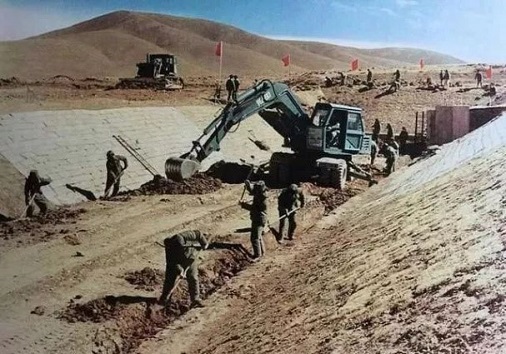

21世紀初,一首“天路”火遍全國,青藏鐵路、青藏公路逐漸進入人們的視野。其中,青藏鐵路格爾木至拉薩段由于環境惡劣,高寒缺氧、凍土分布廣,自2001年開始動工,2006年才正式開通。

(圖片來自中國鐵路雜志,1974)

其實,自1974年黨中央下達加速青藏鐵路建設指示后,就有越來越多的學者前往雪域高原展開研究。

1976年,科研人員和鐵道兵在高原多年凍土鐵路區進行施工試驗(圖片來自澎湃新聞網,2018)

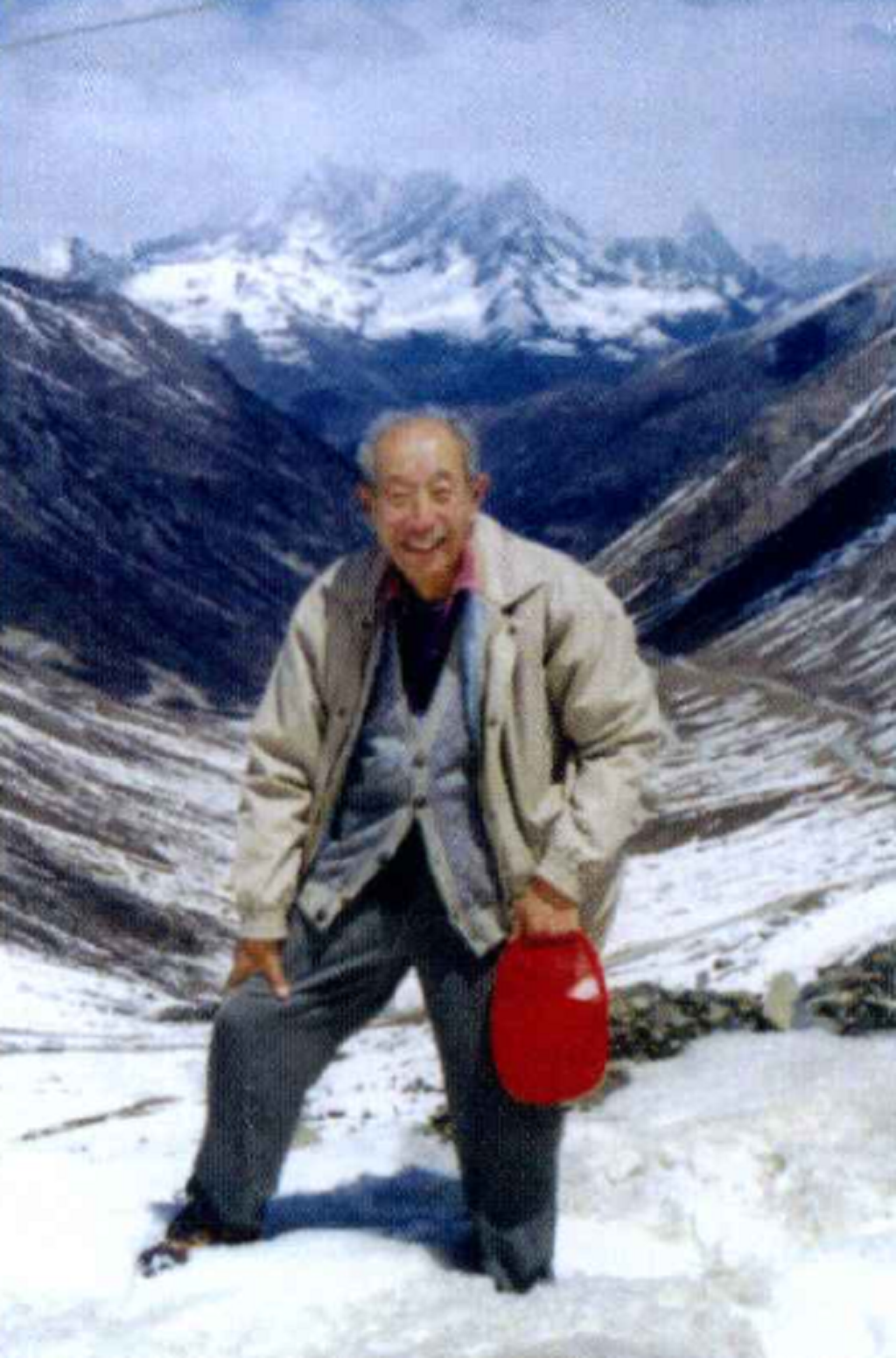

時任第一次青藏科考副隊長的劉東生先生,多次登上青藏高原(生平活動圖版,2009)

青藏科考之路就像是西天取經路,無比艱辛,自上世紀始就有無數仁人志士去貢獻一己之力。然而,最早的“科考者”被發現生活于盛唐!

文成公主入藏對于漢藏兩族友誼的鞏固起到了關鍵作用,促進了漢藏經濟、文化交流,具有深遠歷史影響。

(圖片來自孔夫子舊書網)

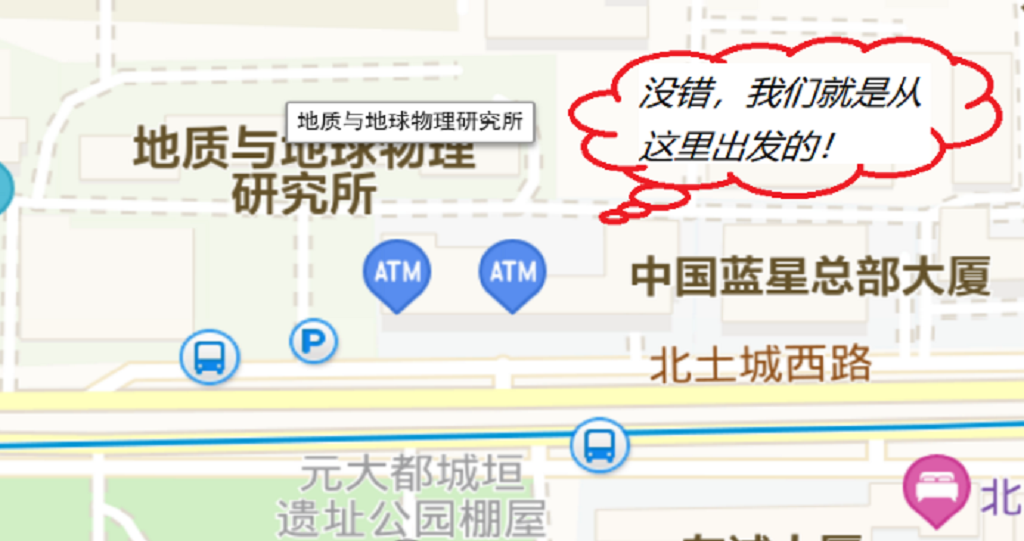

2019年9月初,來自北土城西路的中科院地質與地球物理研究所第二次青藏科考“重大工程擾動災害及風險評估”團隊踏上了“取經”之路。沿著天路自拉薩去往格爾木,去探究天路的真實面貌,這一路究竟會遇到怎樣的艱難險阻,又會遇到怎樣的壯美奇觀?

(圖片來自360地圖)

路在腳下

“取經”路途中怎少得了酸甜苦辣!

九月初的西藏像是一盒巧克力,永遠不知道下一塊是什么口味。不過不用擔心,每一塊都神秘無比,令人回味無窮。

山腰的霧水,山腳的花;白云繾綣,群山聳立

路邊的格桑;唐古拉山的彩虹

山坡撿到羊角;身穿藏服的藏民伯伯想研究一下測距儀

哦對了,差點忘了展示我們的出野外利器。除了藏民伯伯拿的激光測距儀,我們還有地質錘、羅盤、記錄簿、無人機、相機、車……

還有我們科考隊員!

沿著國道109前行,宛若一年四季的風光都會依次迅速呈現在車窗外,令人眼花繚亂、戀戀不舍的不僅僅是高原的牛羊牧草、雨雪風霜,還有那一個個或感人肺腑,或令人神往的奇異故事!

有一名英雄,叫索南達杰,他用生命去拯救藏羚羊

昆侖神話,被公認為中國文化的總源頭,西王母是昆侖神話的主要人物形象。西王母瑤池在傳說中是王母所居行宮,位于國道G109路西側,距離格爾木市區約250公里。

西王母瑤池(圖片來自百度)

“攔路虎”

青藏鐵路與青藏公路在拉薩至格爾木段相伴相生,像兩條巨龍蜿蜒北上。由于青藏高原強烈的內外動力,在這一千多公里的路途中,出現了各類“攔路虎”:崩塌、滑坡、泥石流、構造斷裂等等,它們張牙舞爪,兇相畢露。

G109青藏公路示意圖(圖片來自網頁搜索)

崩塌

簡單來講,崩塌就是一個邊坡表層巖土體“離家出走”的故事。“天路”之行,我們遇到了好多這樣的故事。

(圖片來自騰訊網)

崩塌災害屬于不穩定斜坡災害中的一類,在人類修路切坡或河流切割的“輔助”下,基巖裸露,坡度變陡,巖體卸荷區由于應力重分布導致裂隙發育,再加上強降雨、重型車輛振動或地震等的影響,或大或小的巖塊崩落下來,時常威脅過路車輛。

崩塌塊石大小不等

左圖為拉薩古榮村崩塌,右圖為雁石坪崩塌坡腳塊石堆積狀況

古語曰“魔高一尺,道高一丈。”;

今人曰“只要智商不滑坡,辦法總比困難多!”

對于崩塌落石阻礙行車,威脅過路行人安全一事,可不能置之不理。目前最流行的是SNS(Safety Netting System)柔性防護系統。

正所謂“以柔克剛,以靜制動”:它是一種以鋼絲繩網為主要構成的柔性防護系統,主要采用主動覆蓋和被動攔截兩大基本形式來實現崩塌落石、坡面風化剝落、泥石流等地質災害的防護。

拉薩蘭西村崩塌防護設施

滑坡

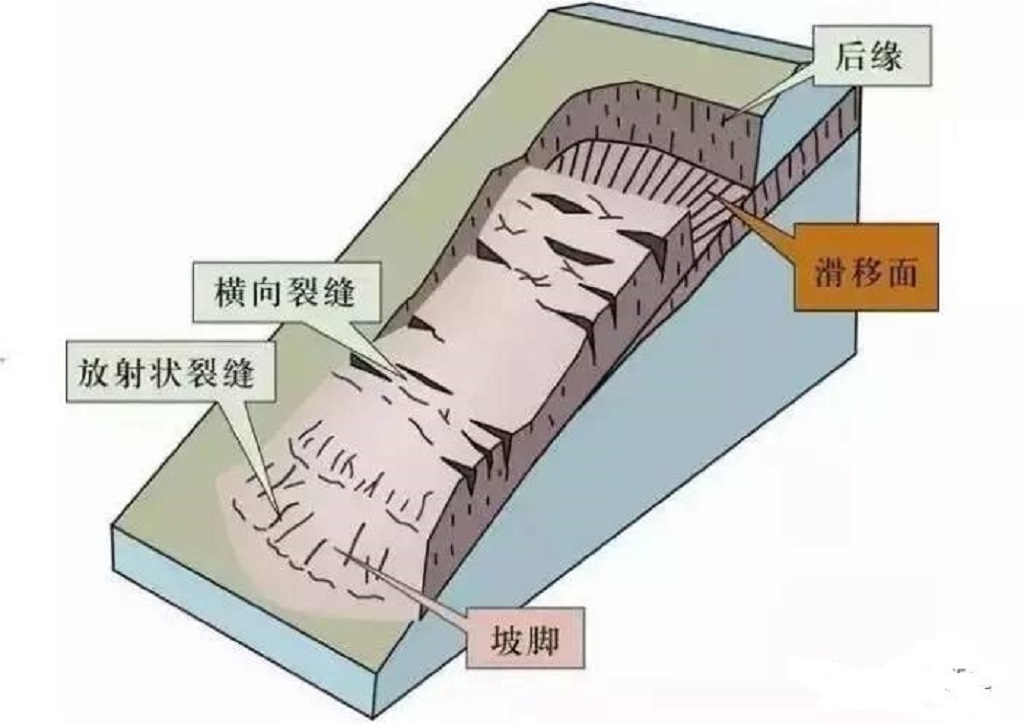

滑坡是斜坡巖土體因種種影響因素,沿著坡體內部貫通的剪切破壞面發生滑移的地質現象。我國滑坡災害極為頻繁,其中大型和巨型滑坡占有突出重要的地位,尤其是西部地區,大型滑坡更是具有規模大、機制復雜、危害大等特點。

滑坡簡單示意圖(圖片來自公眾號康巴V江達)

學者黃瑞秋研究后得出約80%的大型滑坡發生在環青藏高原東側的大陸地形第一個坡降帶范圍內。這與該區域特殊的地貌環境密切相關。強震、極端氣候條件和全球氣候變化也是重要誘發因素。

母托格村滑坡位于青藏鐵路K3678里程段,為土質坡。滑坡后壁裸露無植被分布。在坡體上有一延伸較長的張拉裂縫,滑坡后壁有鋸齒狀裂縫分布,據資料顯示此地斷裂構造發育。

滑坡后壁碎石分布

左圖為坡面拉張裂縫,右圖為坡頂鋸齒狀裂縫

泥石流

泥石流,顧名思義就是具有石塊和泥沙的二相流體;

它具有突發性,流速快,流量大的特點,因此具有強大致災力。據不完全資料統計,國內查明的泥石流溝有1萬多條,其中大多數分布在西藏、四川、云南和甘肅等地區。青藏鐵路、青藏公路兩側群山聳立,泥石流也時常搞一下突擊。

拉薩當雄工貢村溝谷型泥石流,位于109國道K3813-K3814里程段(圖片來源于GoogleEarth)

工貢村泥石流沖毀土石攔擋壩,泥漿沖到路面

那曲母托格村溝谷型水石流,水源來源于暴雨沖刷和冰川融水,設有水石流排導槽。

構造斷裂

哪里有壓迫,哪里就有反抗!

(圖片來自騰訊網)

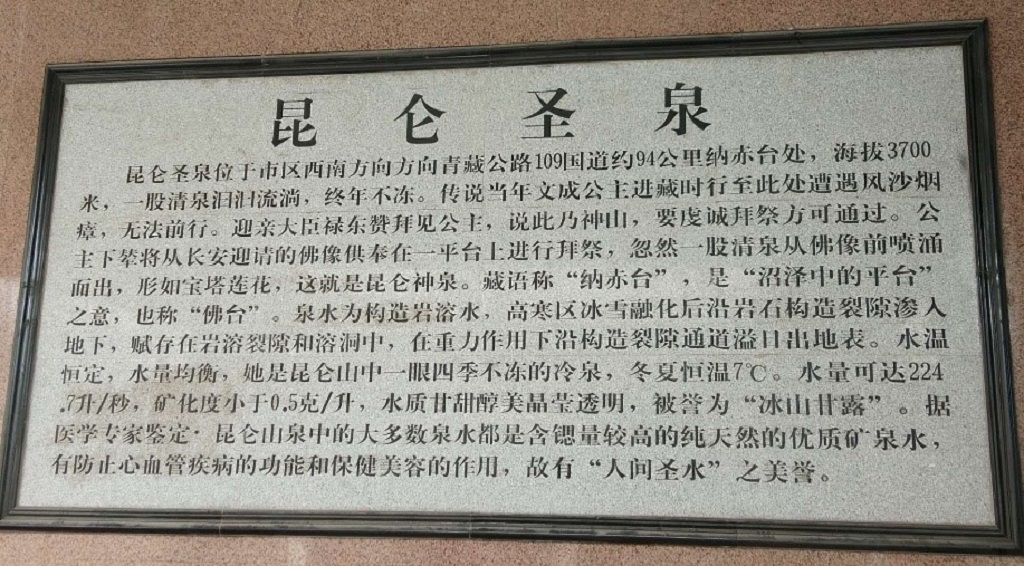

青藏高原長期處在南北向巨大擠壓應力作用下,內部應力場極其復雜,許多“起義者”寧為玉碎,不為瓦全:高原內部產生了大量規模不一的走滑斷層、正逆斷層等,也產生了頻發的地震災害;甚至控制了水的狀態——溫泉。

昆侖圣泉又稱納赤臺清泉,圣泉是由海拔4千米以上的冰雪融水補給,經長時間地下徑流,至昆侖河北岸受東西向壓扭斷性斷層阻隔,上升而形成,地下水循環周期長,水質清澈,泉口雖在海拔3540米之地,卻四季不凍,泉水量大而穩定,且含有對人體有益的微量元素鍶。

昆侖圣泉

科考途中,我們發現許多活動斷裂穿過青藏鐵路:它們或使鐵路路堤和擋墻、公路路基形成裂縫,威脅道路安全;或形成地震 。

緊箍咒

行駛在青藏公路凍土路段,上下顛簸的感覺就像是聽到了令人頭昏腦脹的緊箍咒,令人欲罷不能,叫苦連連。

青藏鐵路經過的多年連續凍土區550公里。多年凍土區在安多-格爾木段均有分布,主要表現形式為沉陷、波浪、縱向裂縫等。

五道梁凍害路段

安多縣凍融路段,路面起伏不平,部分區段設有通風管。

真經

經歷了千難萬險,我們終于取得真經,并將工程擾動災害考察結果詳細記錄到科考報告里。在全球氣候變暖的大背景下,我們還應謹記:

參考文獻

[1]周浙昆.閱讀大地的“天書”——青藏高原化石采集考察雜感[J].民主與科學,2017(05):37-39.

[2]潘桂棠,肖慶輝,陸松年,鄧晉福,馮益民,張克信,張智勇,王方國,邢光福,郝國杰,馮艷芳.中國大地構造單元劃分[J].中國地質,2009,36(01):1-16+255+17-28.

[3]交通部科技委召開青藏鐵路研究工作座談會[J].國內鐵道動態,1974(07):8.

[4]生平活動圖版[C].紀念劉東生院士:中國巖石力學與工程學會,2009:5-36.

[5]第二次青藏高原科學考察報告(2019)

供稿:第二次青藏科考任務九專題4-重大工程擾動災害及風險

作者:劉佳,郭捷,李志清,馬鳳山,趙海軍

單位:中國科學院地質與地球物理研究所