第二次青藏高原綜合科學考察——地質災害那些事兒

提起青藏高原你會想到什么

沒有去過之前,我可能想到的是土撥鼠,藏羚羊,雄鷹等……,還有那常年冰雪覆蓋的神山吧

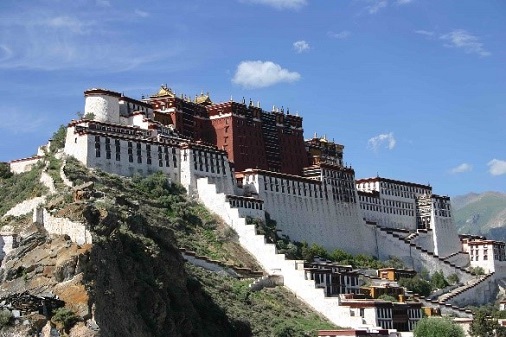

布達拉宮

圣山岡仁波齊

藏羚羊和藏野驢

高原上的雄鷹和兔子

忍不住想去打幾下的土撥鼠

很有幸,2018年我們參加了第二次青藏高原綜合科學考察,兜兜轉轉花了一個月的時間。

當然,現在的我提及青藏高原,想到的更多的是發生在那里的故事

陪我走遍天涯海角的主子

日喀則的中秋,阿里的國慶

還有通向天邊的路和追尋夢想的我們

收,回歸正題,青藏高原如何形成?

距今8000萬前,印度板塊向北漂移,引起強烈構造運動,形成高原地貌格局;距今一萬年前,高原以每年約7厘米速度抬升,形成當今地球上的“世界屋脊”——青藏高原誕生了。

(gif圖)

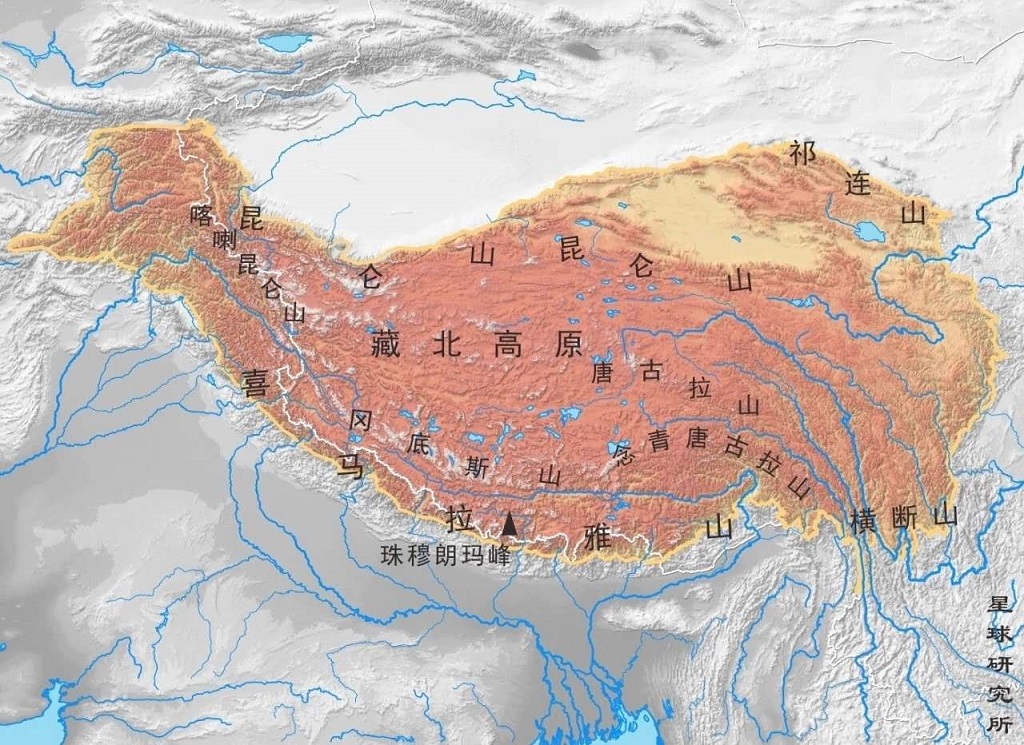

青藏高原平均海拔超過4000米,地殼厚度可達80千米。其環境之獨特,可與地球南、北極并列,被稱為“第三極”。

青藏高原西起帕米爾高原,東至橫斷山,南抵喜馬拉雅山脈南緣,北迄昆侖山—阿爾金山—祁連山北側,東西長約3000千米,南北寬300~1500千米,面積寬廣達約250萬平方千米,其隆起上升的勢頭直到今天也沒有停止。

青藏高原地形圖(圖片來自公眾號星球研究所,2019)

青藏高原與地質災害相遇

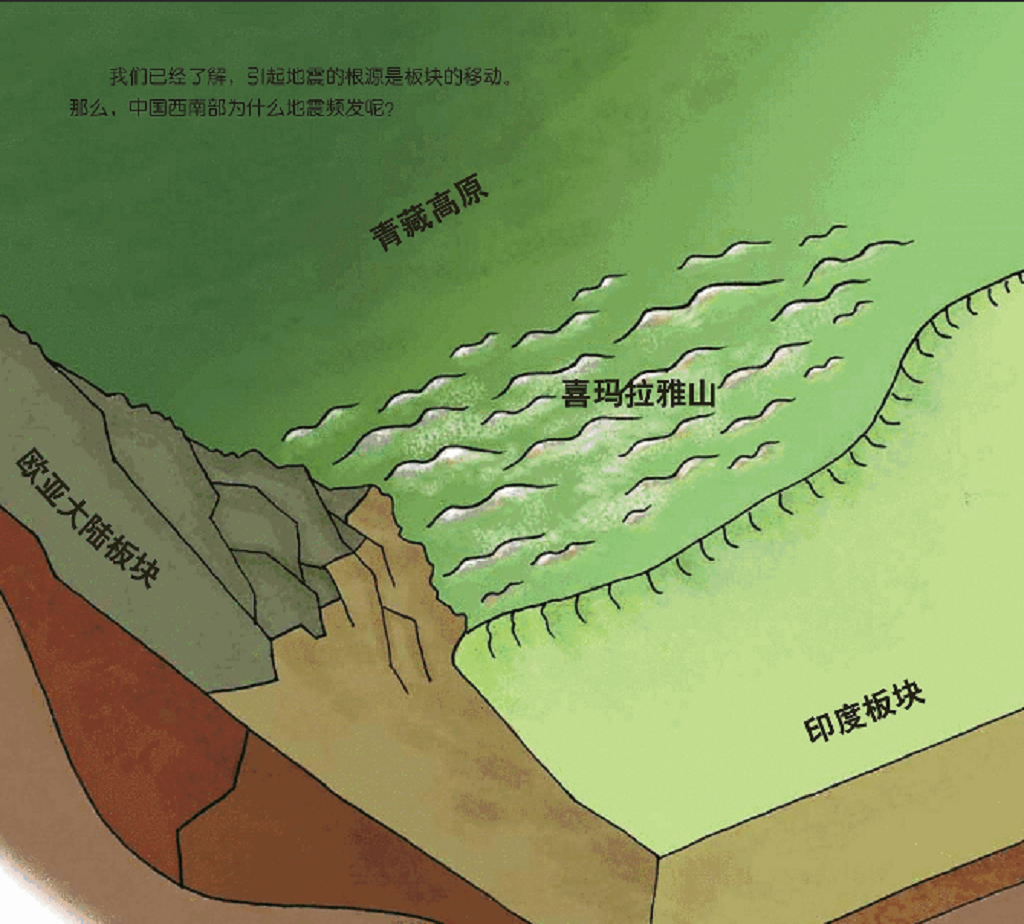

青藏高原是印度板塊和歐亞板塊碰撞擠壓地帶,接觸地方的變形往往是最大的,但地殼往往是有那么一絲絲倔強,不怎么愿意發生變形,但再倔強的人也不能改變命運的安排,既然不愿意扭曲,那就斷裂吧……

圖片來自(松岡達英,2018)

于是,青藏高原的地殼產生了眾多大斷層(或稱地塹,為兩側被高角度斷層圍限﹐中間下降的槽形斷塊構造)。

歐亞板塊和印度洋板塊碰撞產生的地塹(縫合帶)(Awang S., 2015)

復雜的地質條件讓青藏高原南部山川密布,河流縱橫,地勢險峻多變,地形復雜。

(圖片來自星球研究所,2019)

“世上本沒有路,走的人多了,便變成了路”,哪怕是世界第三極,青藏高原,也有人,也有路。

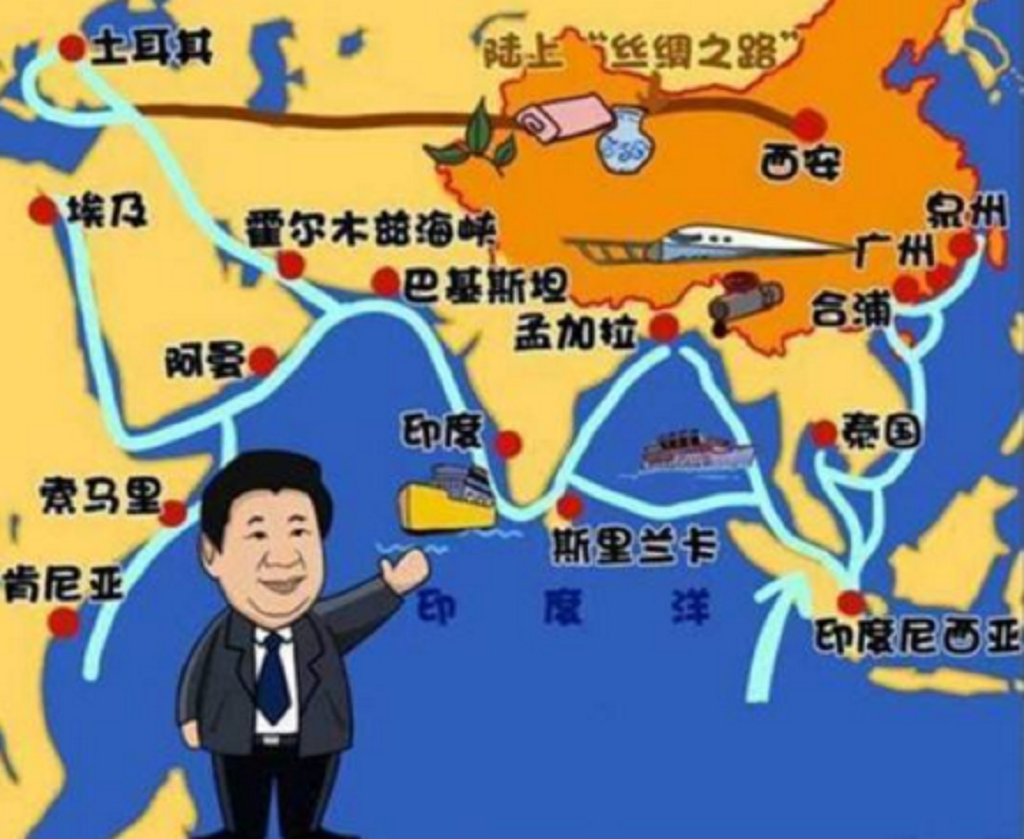

特別是隨著“一帶一路”發展戰略的不斷推進,中國與南亞各國交流不斷深入,必然伴隨著大規模的商貿交易和人員流動,而南亞交通廊道(南亞通道)是西藏到尼泊爾、印度、緬甸、不丹等周邊國家的重要通道,其地位也在不斷升高。

圖片來自(萬喆,光明網)

但有人的地方就有江湖,是江湖就會有斗爭,與天斗與地斗,與地質災害斗。

南亞通道新構造運動極其強烈,地質構造異常復雜,內外動力作用強烈,具有強地震風險、強地殼形變、強地應力集中等特征,地處世界罕見的地形變化梯度帶,重大地質災害頻發。

但復雜地質環境與重大工程地質災害問題已成為建設和運營的瓶頸。對南亞交通廊道地區開展重大工程擾動災害的科考十分迫切,對此,我們組建任務九地質環境與災害-專題4重大工程擾動災害及風險-“南亞通道地質構造背景與重大工程擾動災害及風險”科考分隊。

青藏高原的地質災害

所謂的地質災害是指由于自然或人為作用,在地球表層比較強烈地破壞人類生命財產和生存環境的巖土體移動事件。

產生地質災害原因有很多,自然因素就是地震、火山、暴雨、臺風等;而人為因素是植被破壞,工程挖掘,人為爆破等,這些都有可能引發地質災害。

地質災害無時不刻都在地球上發生著,我們最關心的是對人民群眾生命財產產生影響的地質災害,其中很多災害都是由于重大工程擾動所產生的。

青藏高原的地質災害主要有崩塌,滑坡和泥石流等。

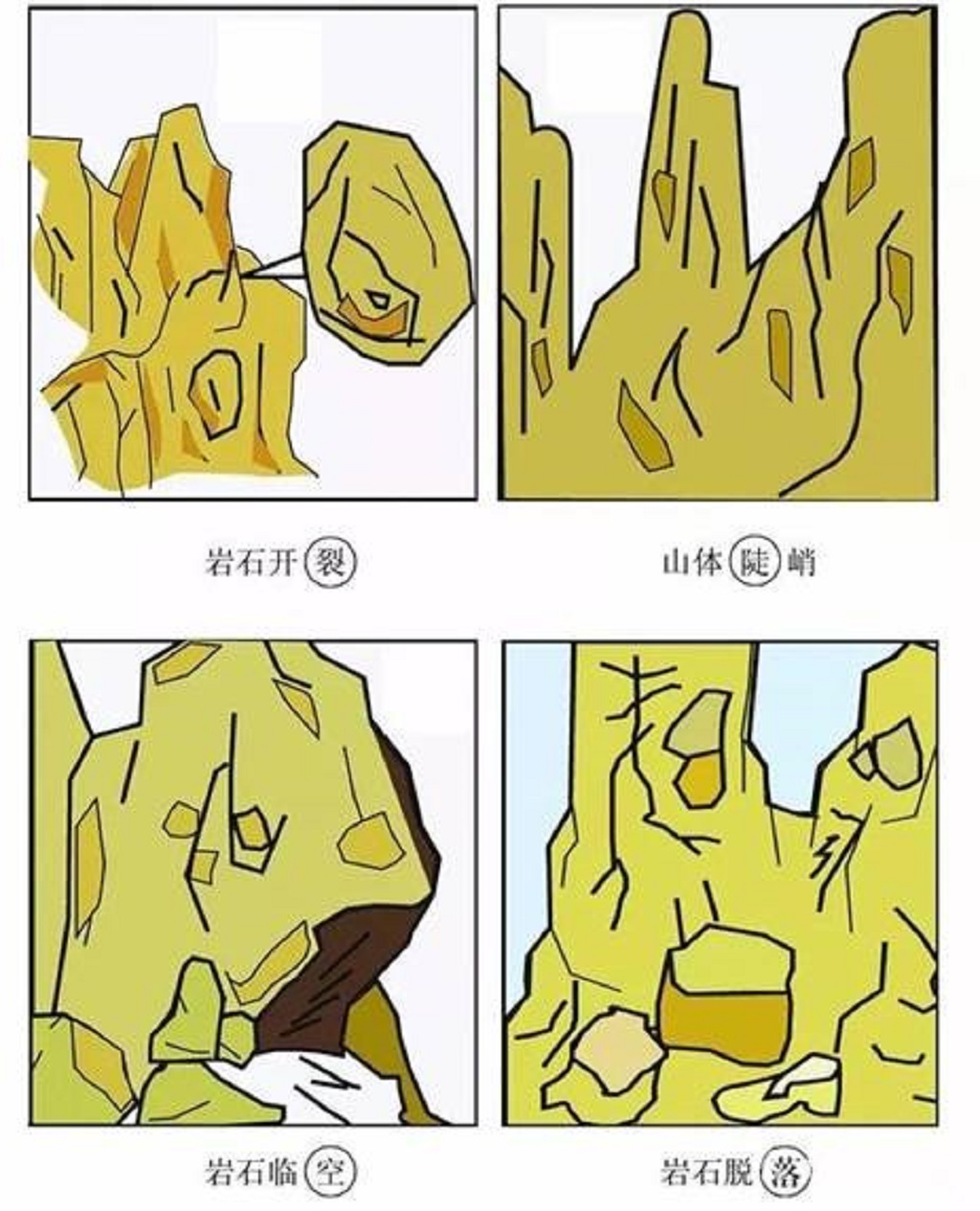

崩塌(崩落、垮塌或塌方)是較陡斜坡上的巖土體在重力作用下突然脫離母體崩落、滾動、堆積在坡腳(或溝谷)的地質現象。

崩塌

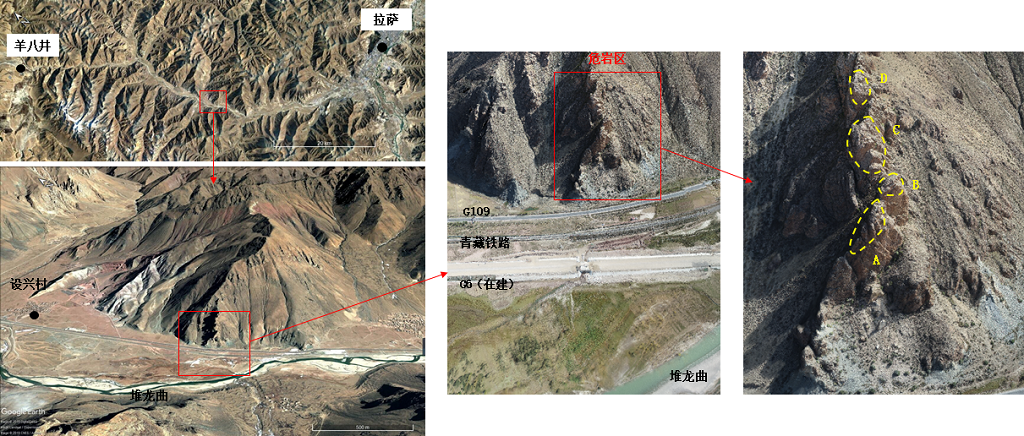

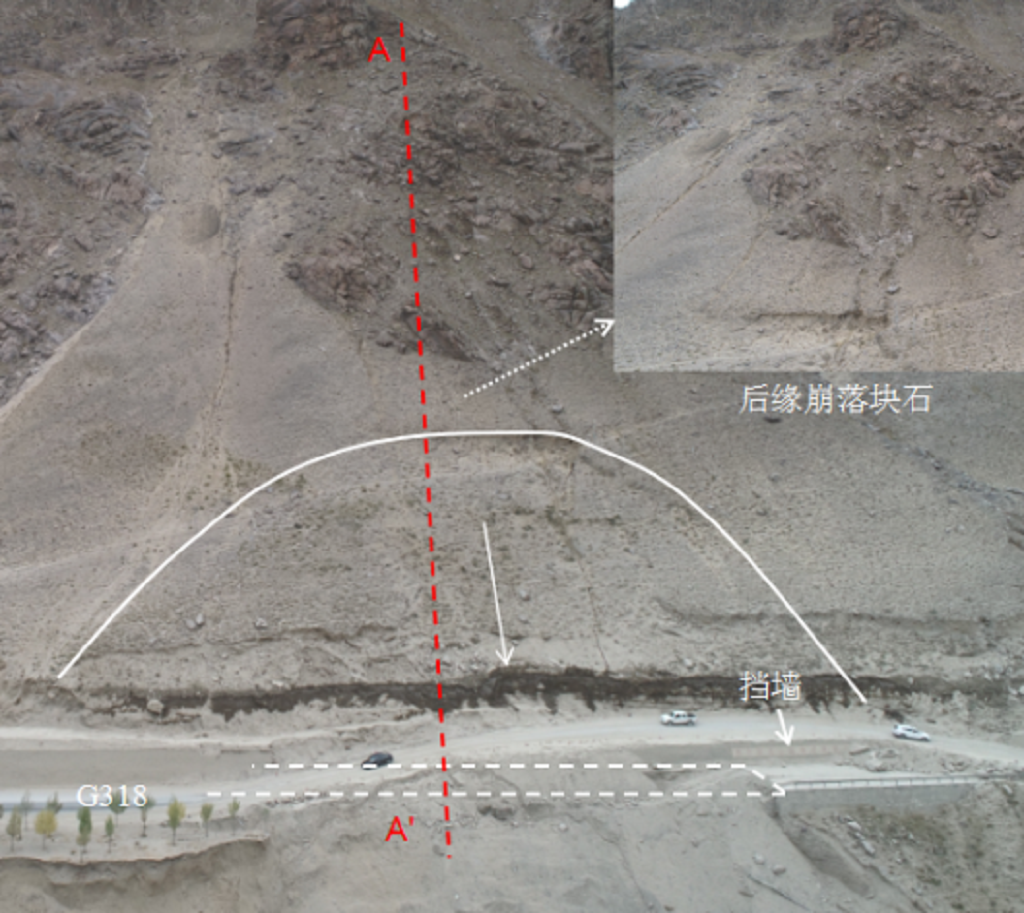

拉薩-羊八井段設興村崩塌

公路鐵路等沿線工程會路過高陡邊坡,途徑這些地區往往需要開山鑿石,但這會再次形成更陡峭的邊坡,邊坡上面的的巖石更容易掉下來,對公路鐵路的運營帶來安全隱患。

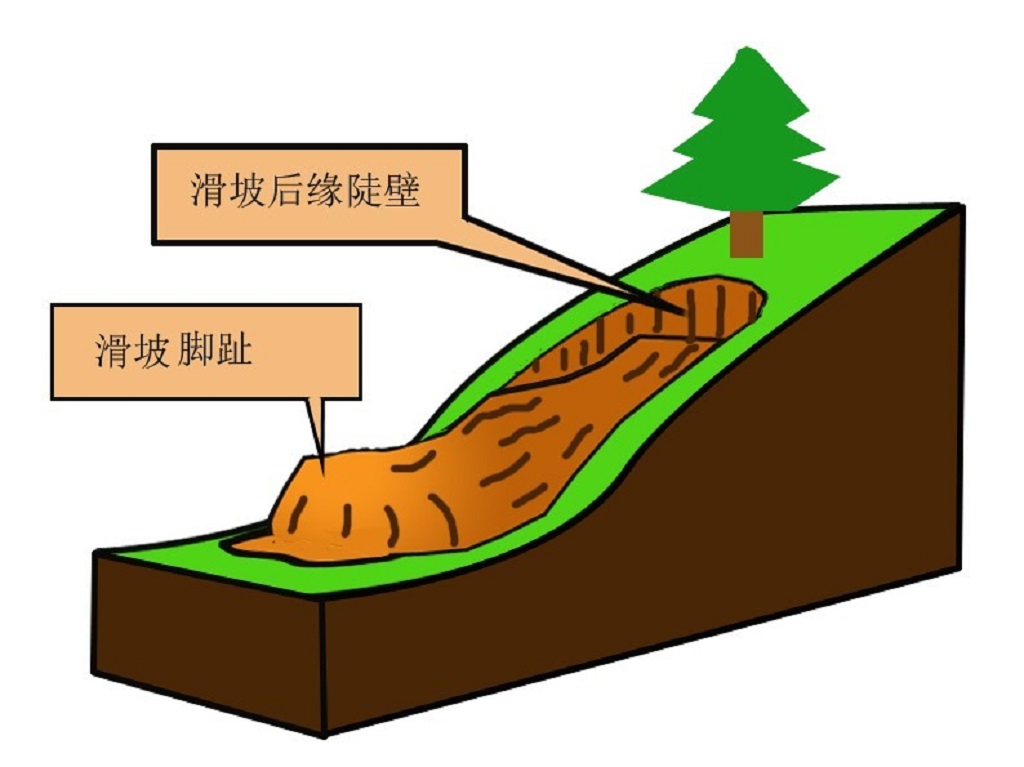

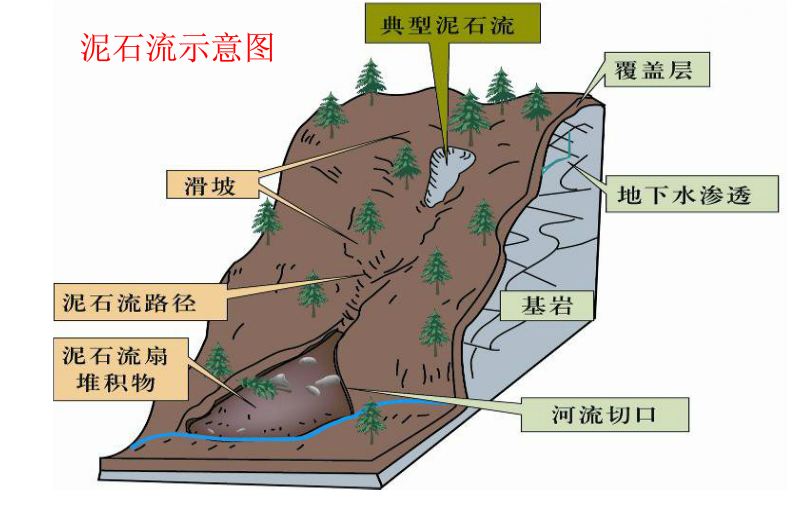

滑坡是指斜坡上的巖土體,受河流沖刷、地下水活動、雨水浸泡、地震及人工切坡等因素影響,在重力作用下,沿著一定的軟弱面或者軟弱帶,整體或者分散地順坡向下滑動的自然現象。

滑坡示意圖

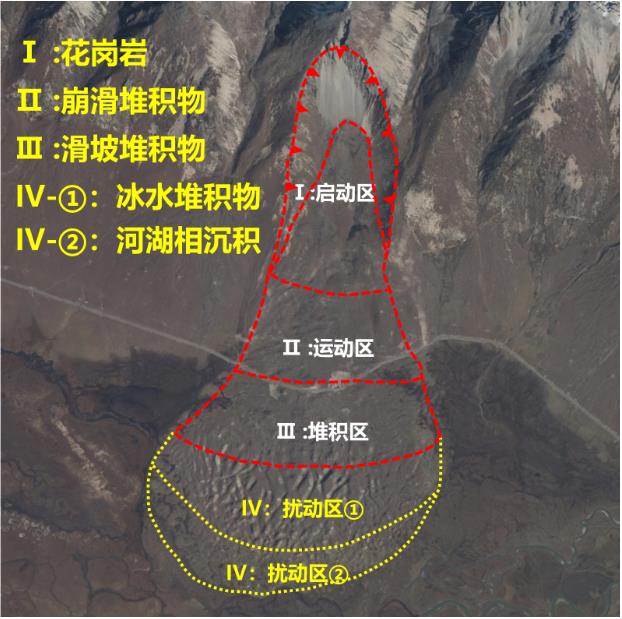

青藏高原地質構造復雜, 內外動力作用強烈, 發育大量滑坡。

仁布切達村滑坡全貌圖

亂石包滑坡分區圖(祁生文等,2020)

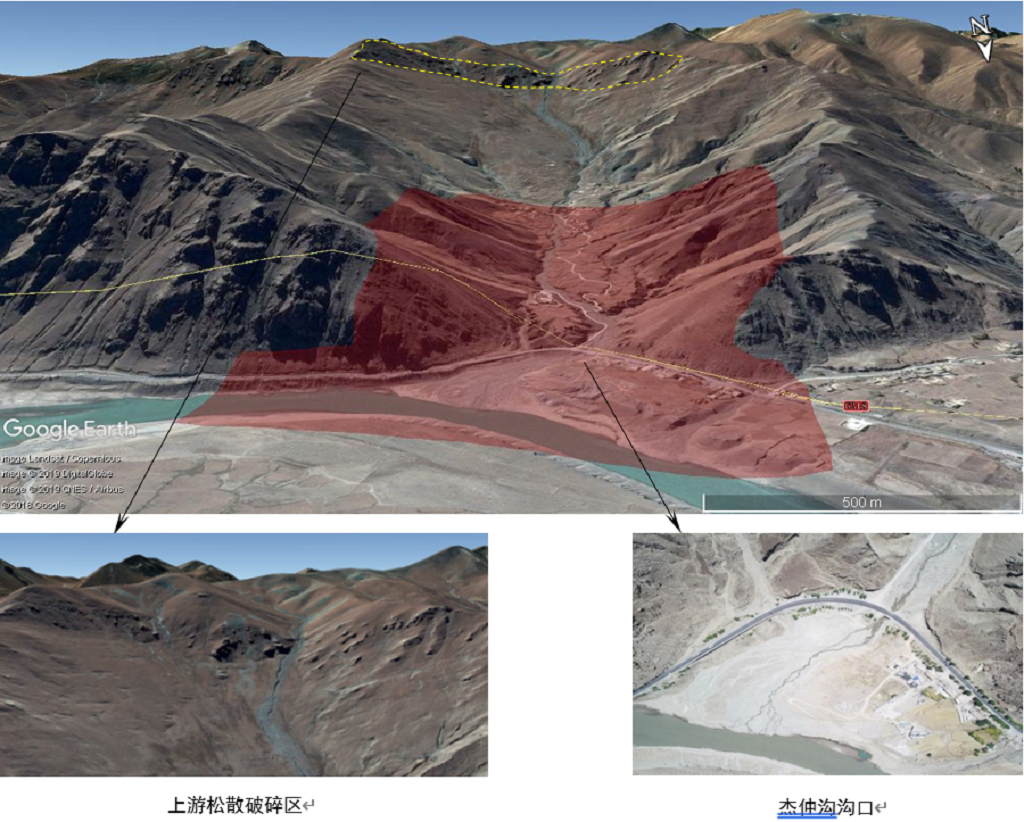

泥石流是指在山區或者其他溝谷深壑,地形險峻的地區,因為暴雨、暴雪或其他自然災害引發的山體滑坡并攜帶有大量泥沙以及石塊的特殊洪流。青藏高原的構造運動與氣候變化導致該地區泥石流高發。

西藏杰仲溝泥石流全貌

出發吧,小分隊

科考,那必須帶著目標才能出發

科考路線圖

簡單來說,科考目標就是考察沿線的地質環境和地質災害隱患。

在大家的印象中,科考是不是很高深呢,沒關系,我來為大家揭曉我們的具體工作

簡單來說我們沿著科考路線,走走停停,指點江山,激揚文字,見我所見,寫我所思(記錄沿途的地質災害及其周圍環境)

首先,我們要集中培訓。

集中培訓的我們

然后就是正式開工啦

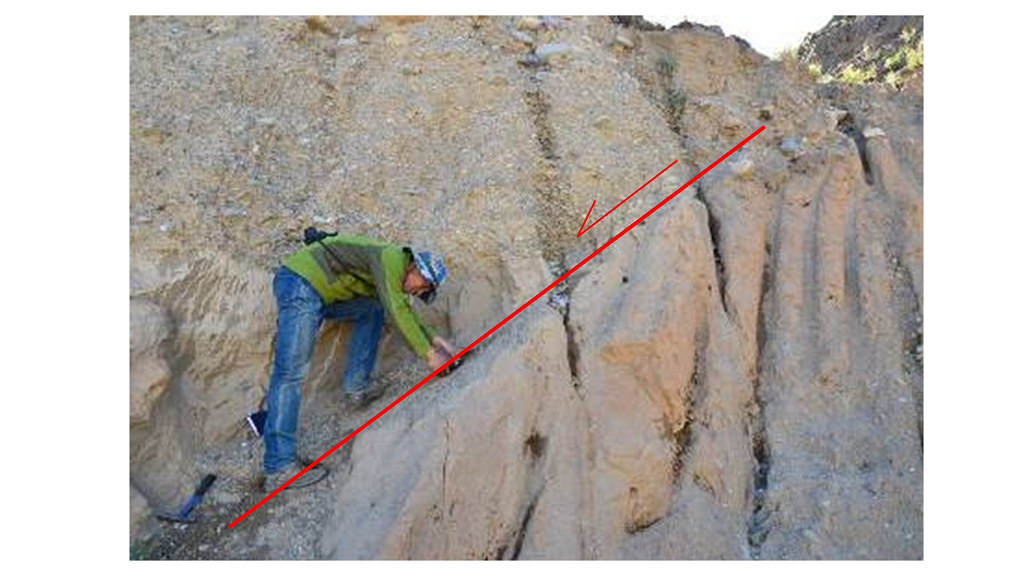

比如說,遇到一個斷層,記下

斷層破碎帶東側盆山接觸帶附近晚第四紀正斷層(產狀:110°∠45°)

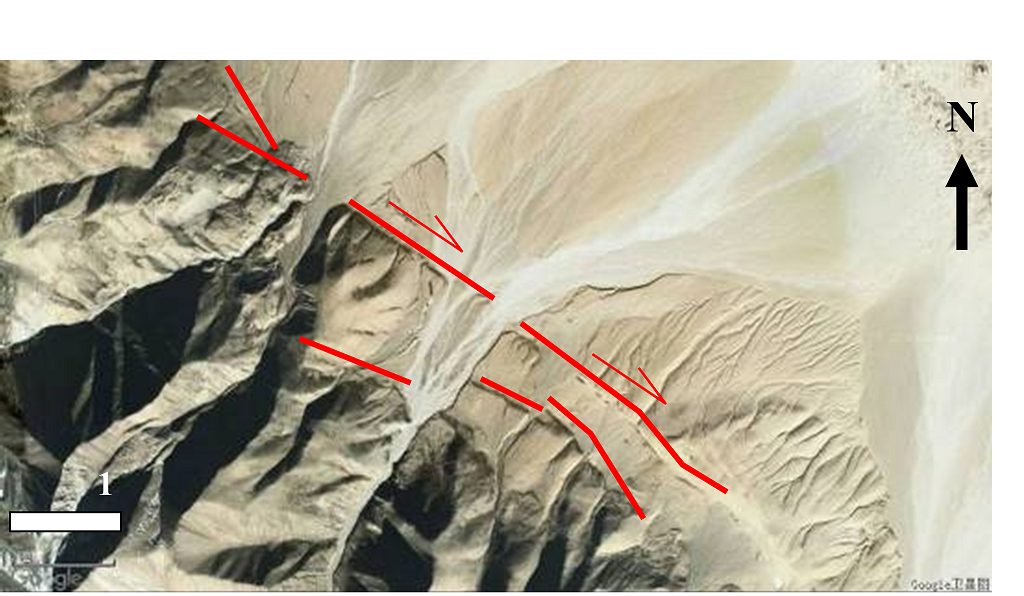

在谷歌地球上看到有斷層

扎西崗鄉南東30km處喀喇昆侖斷層右旋錯斷山前冰水洪積扇

跑到現場,確認,并記錄

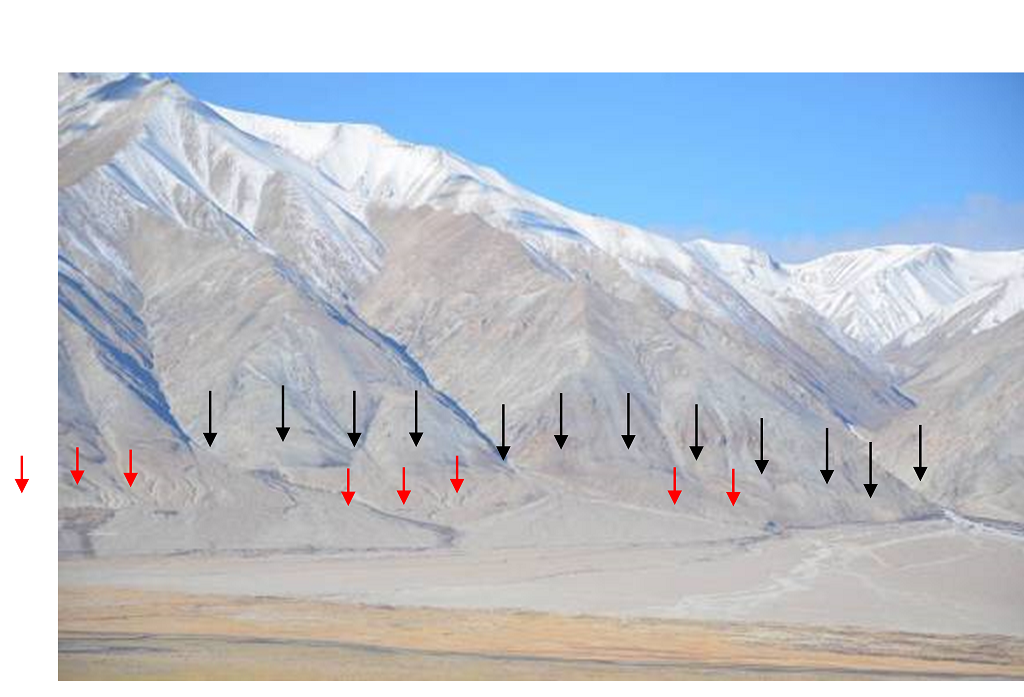

扎西崗鄉南東30km處的兩次斷層地表破裂帶

沿途遇到崩塌,停下來,拿起小本本,記錄記錄

雍德村東崩塌全景

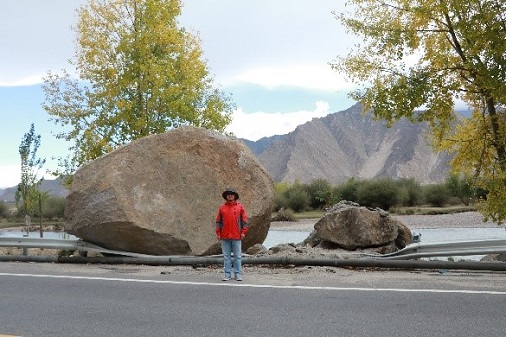

南木村北側2km崩塌和崩落下來的巨大巖塊

遇到泥石流,那就派出無人機,從天上俯瞰這世界。

當隆泥石流航拍圖和沖毀的攔石壩

曲帕如北泥石流航拍圖和淹沒的公路

每天晚上都會整理當天的資料,小組間相互交流近期的成果

開會討論的我們

這地,真是太大了……開車開半天都不見得有一個村落或者集鎮,更不用提繁華的縣市了。午飯就吃點隨身帶的零食,晚上再好好犒勞自己吧。

中午吃飯的我們

方圓一百公里唯一的一家茶館

差點忘了介紹我們的野外工具了

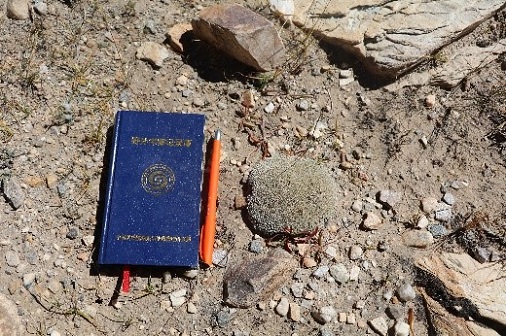

最熟悉的莫過于羅盤和地質錘了

當然還有激光測距儀和野外記錄簿

怎么可能忘了還能用于放飛自我的單反和無人機呢

野外工作結束后,集中力量整理資料,終于出成果了:

(1) 南亞通道地區構造特征及其地殼穩定性評價;

(2) 南亞通道地區重大工程建設對地質災害的影響和危險性分析;

(3) 南亞通道地區重大工程擾動災害典型案例分析。

本次科考相關成果,一方面可以為南亞通道沿線重大工程建設選線選址與安全運營提供科技支撐,另一方面可以為藏南區域國際大通道建設與生態文明可持續發展提供科學依據。

供稿:第二次青藏科考任務九專題4-重大工程擾動災害及風險

作者:戚志宇,李志清,馬鳳山,趙海軍,郭捷,段學良

單位:中國科學院地質與地球物理研究所

參考文獻:

松岡達英 《鼴鼠博士的地震探險 地震是怎么發生的?》,二十一世紀出版社:2018

星球研究所,《這里是中國》:中信出版社:2019

Awang S., 2015 Gempa di lereng pegunungan benturan Himalaya.

萬喆《G20前召開“一帶一路”座談會,放了啥大招》,發表于光明網

《第二次青藏高原綜合科學考察研究報告——南亞通道地質構造背景考察與地質災害風險》

《第二次青藏高原綜合科學考察研究報告——新建川藏鐵路毛埡壩斜坡穩定性評估專題研究》